「あなたの言葉を遺したい」 患者に寄り添う聞き書き看護師

人生の終わりが見えたとき、誰に、何を、伝えたいと思うだろうか。多くの人は配偶者や子へ感謝の思いを語るだろう。後悔の念や、謝罪の言葉もあるかもしれない。近年、終末期の患者や高齢者の言葉を冊子にまとめる「聞き書き」という活動が、医療・介護の現場で静かに広がっている。「聞き手」を務める看護師は、「語り手」である患者の話をどのように冊子にまとめるのか? どんな成果があるのか? ある看護師の取り組みから考えてみた。

患者の話し言葉のままに記録

《聞かせてください。あなたの人生》

富山県砺波市の砺波総合病院では、このキャッチコピーのチラシを患者に配布している。チラシの本文には次のように書かれていた。

《聞き書きとは、人の話を聞いて、それを語り手の話し言葉のままに記録し、冊子にすることです。(中略)「経験したことを孫や家族に伝えたいけれど、なかなか話せないから聞いてもらって、冊子にしてもらおうかな」と思っている方はどうぞ》

チラシを作成したのは、看護師の安東則子さん(51)。内視鏡センターの所属で、主な業務は受検者のケアだ。勤務時間内外に患者への聞き書きをして、普及にも努めている。「聞き書き」の活動は、あくまでもボランティアだ。

砺波総合病院には、病院ボランティア「りんどうの会」という組織があり、そのうち十数人が聞き書きを担当する。同病院では6年前から、約40人の患者の話を聞いて冊子にまとめてきた。安東さんは2010年から聞き書きを始め、県外の患者を含め50人以上の人生と向き合ってきた。

安東さんの手掛けた冊子は20~40ページで、5ミリほどの厚さがある。インターネット上にある無料のイラストや写真をバランス良く配置し、表紙のデザインも工夫している。誤字脱字はほとんどなく、文章は温かみがある。日々、四苦八苦して原稿を書いている筆者は思わず、「これを休みの日に書くんですか? 仕事との両立、大変じゃないですか?」と言ってしまった。

末期がん女性の聞き書き

「急いでも1週間はかかります。でも、これは3日間で仕上げました」

安東さんが、ひときわ薄い冊子を取り出した。2014年夏に書いた一冊である。岐阜県内の病院に勤務する栄養士からの依頼で、岐阜まで足を運んだという。語り手は40代女性。終末期のがん患者だった。

《失敗だったよ、失敗だった。今まで楽しかったこともあるけどね、だって病院に来るのがこんなに遅くなってしまった。家族から、病院に行くようにどんなに責められても行かなかったの、わたし……》

周囲から検査を勧められたのに聞き流していたため、早い段階でがんを発見できなかった。自責の念と闘病の苦しさが、行間から伝わってくる。

《身体(からだ)が重くってね、早く楽になりたい、でも辛い……、自分の身体なのに、離れてほしいと思う……離れてほしい、身体いらないと思う……》

患者が絞り出すようにして語った胸の内を、安東さんは受け止めた。帰り際に「帰るの? 残念、残念……」と言われたそうだ。「時間が許すなら、もっとそばにいたかった」と振り返る。月曜日に話を聞き、水曜日に完成した冊子を患者に手渡すと、木曜日に亡くなった。

「患者さんの病状は厳しく、話を聞いたのは、月曜のたった20分。徹夜で書いて火曜に届けたら、冊子に載せる写真を闘病中のやつれた姿ではなく、子どもの入学式の時に撮影した元気なときのものに代えてほしいと。急いで差し替えて届けると患者さんは『ありがとう』と言ってくれました」

職場のある富山県と、患者の入院先の岐阜県を連日往復。3日続けて4時間以上も車を走らせ、睡眠時間を削って書き進めた。集中力と原稿を書くスピードには筆者も脱帽である。安東さんが聞き書きにかける情熱は、並大抵のことではない。「命の締め切り」に間に合わせなければならないという一心だった。

「疲れていたけれど、運転もテープ起こしも苦にはならなかった。『自分が何かに突き動かされている』という実感がありました。彼女が夫と子どもを思う気持ちをくんで、題名は『一緒になってくれてありがとう 生まれてきてくれてありがとう』にしたんです」

90代男性は戦争経験を語った

戦争中の体験を語る高齢者は、少なからずいる。しかし、年々少なくなってきているという。

《戦友たちの死体をそのままにしていたらだめだから、泣きながら土の中に埋めたこともありました。泣く時間もないときもありましたよ。怖いという気持ちが出る時間もない。想像しようと思ってもできるものではありません。頭や足がふっとんでくるんだよ……》

90代の男性は、これまで口に出せなかった戦地での出来事をリアルに語った。そのまま書いて届けると、男性は満足した顔で、完成を喜んでくれた。胸のつかえが取れたようだったという。

「そのおじいちゃんは、しばらくして亡くなったんです。本人には語った内容をそのまま書いた冊子を見せました。ご遺族には『生々しい話を書かないで』という奥さんの依頼を受けて、残酷な行為について記した部分を除いた修正版を渡しました。聞き書きは、真実を暴くことが目的ではない。そこが記者さんの仕事と違うところです」

聞き書きで重要なのは、語り手が自由にしゃべり、それを聞き手がそのまま書くこと。本やネット検索によって事実を確認し、明らかな誤りがあれば「▽▽年でなく、○○年ではなかったでしょうか?」と確認して、修正する。ただし、語り手の思いを尊重することが基本である。方言や口癖、「えっと」「何て言おうかな」などの話し言葉も書き留める。

安東さんは、聞き書きの原則について「聞きたいことを聞くのは取材。言いたいことを語ってもらうのが『聞き書き』です」と強調する。面白い話が出てくると「もっと聞かせて」と質問したくはならないのだろうか?

「以前、『きょうはもう、終わりにしてくれ』って言われたことがありました。60代の男性でしたね。言われた途端、『失敗した』って思いましたよ。話し疲れる前にストップをかけるのが看護師の役目なのに……。終末期の患者さんは『時間がないから聞いておかないと』って焦ってしまいがち。でも、せかしてはいけないんです」

出産直前の女性への聞き書き

語り手は、終末期の患者だけではない。2015年に、切迫早産になりそうだったために入院した30代女性の話も聞いている。第二子を妊娠中で、第一子の出産では半年以上も病院にいなければならなかった。「聞き手」は女性の良き話し相手となり、夫への「おのろけ」にも耳を傾けた。

《ほんとにいい主人です。電話もよく、くれますよ》

安東さんは切迫流産を2度、経験している。この結果、不妊治療を諦めざるを得ず、精神的にも追い込まれていた40代半ばに聞き書きと出会った。「人の話を聞くことで、自分の人生を客観的に見ることができるようになったと思う」。聞き書きにのめり込んでいった当時の心境をたずねると、言葉に詰まり、涙があふれた。ただし語り手に、自身の体験を伝えることは「しない」と決めているそうだ。

《先生から「(胎児の)脳室が大きい」と言われて、主人に言えず、ひとりしばらく悩んでいました。奇形専門の先生がいると言われ、産科の先生がすぐ連絡を取ってくれました。そしたら、「今のところは奇形の心配はない」って。(中略)ほっとした反面、生まれてきてくれないとはっきりは分からないと、心配はどうしてもついて回っていました。(中略)「自分が楽になりたい、こんな(私の)お腹にいるより、早く外に出してあげたほうがいいのでは」とすごいことを思っていました。主人には言えませんでしたが、思いが募ったときもありました。苦しかったです……》

この女性に完成した冊子を手渡したところ、「自分のことをよく知っている助産師さんなら、ここまで苦しい、苦しいとは言えませんでした。だって、私のために頑張ってくださっていますから。安東さんに、言いたいことを言えて良かったです」と言われた。語り手と聞き手の距離が近すぎないことで、かえって本音を引き出せることもある。

「聞き書き学校」に過去最多160人

安東さんがこれまでの成果を発表すると聞き、8月31日から3日間にわたって岩手県一関市で開催された「第5回聞き書き学校」に筆者も参加してみた。学校は2010年に宮崎県で開校し、隔年で石川県、秋田県、長崎県と持ち回りで続いている。ノンフィクション作家の柳田邦男さん(82)が「校長」を務め、作家・インタビュアーの小田豊二さん(73)を講師に迎えて、聞き書きを実践的に学ぶ。今年の受講者は160人と過去最多だった。

「聞き書き学校」は回を重ねるごとに、各地に分校ができて、認定された講師が普及・指導に尽力している。安東さんは今回、功労賞を受賞しており、普及に努める1人だ。学校は当初、「入門の場」だったが、よりよい実践のための「情報交換」「聞き手の交流」の場に変わりつつある。

今回の初日では、「聞き書きあるある大疑問」として小田さんが質問に応じたり、小田さんが聞き手となって地元の高齢者男性をインタビューしたりするなどした。2日目は柳田さんの講演、活動報告、交流会などが行われた。看護師の座談会では、安東さんと長崎市の白髭内科医院の柳井のり子さん(45)、一関市国保藤沢病院の畠山貴江さん(51)が聞き書きの成果を披露した。

いずれも40代で患者との接し方に悩み、聞き書きをすることによって語り手との距離を縮め、看護の道を見つめ直した経験がある。3人は暮らす場所も、風土も異なるが、発表から「聞き書きは土地柄に合わせて変化している」と感じた。

「長崎聞き書き隊」の活動

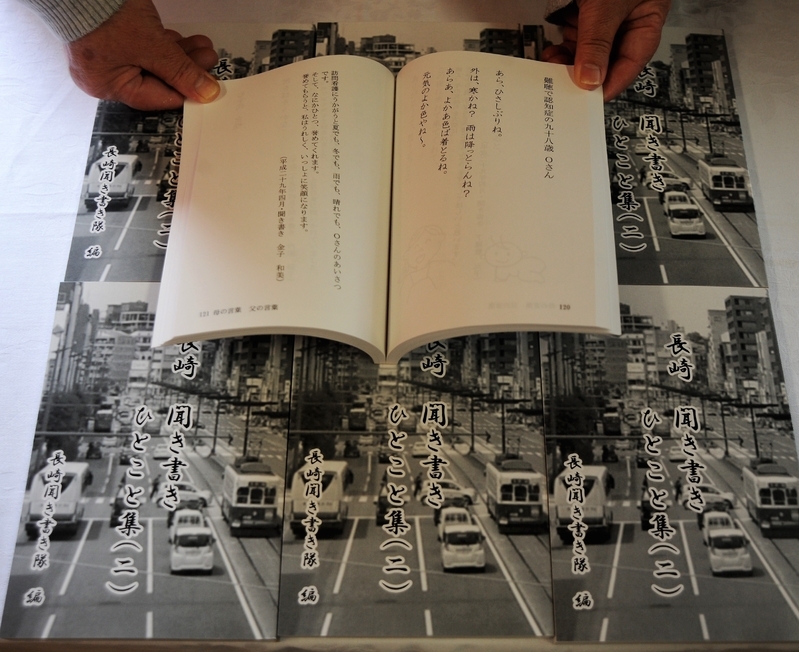

安東さんが、前述の女性がん患者について話した後、柳井さんは自身が所属する日本聞き書き学校長崎分校のボランティアグループ「長崎聞き書き隊」の活動を紹介した。

「長崎では『集まって勉強会をしよう』というと、多くの人が関心を持ちます。でも、なかなか続かない。真面目な県民性ですが、長編1冊を書き上げるのはハードルが高い。そこで長崎聞き書き隊は、『ひとこと集』という形にたどり着きました。語り手の話と聞き手の感想を、それぞれ短い言葉でまとめています」

例えば柳井さんは、2017年7月に80歳男性「U氏」の聞き書きを担当し、次のようにまとめている。

▽語り手・U氏の言葉

《原爆が落ちた時は9歳。

立山の家は倒れんかったけど、傾いた。

9日は、しょっちゅう空襲があった。

原爆が落ちた時は、稲妻のようにピカピカとした。

音よりも、光と爆風がすごかった。

絶対、忘れん》

▽聞き手・柳井さんの感想

《原爆投下時の詳細を知ることができた。

投下時を想像した。

さあ、これを知って、自分は今後どのように役立てるのか?

被爆地に生まれた人間として、この役割は大きい》

長崎において、歴史の生き証人である高齢者の言葉は重い。「ひとこと集」とすることで、語りが凝縮されている。安東さんのケースと比べて1人の語り手に費やす時間は短いが、日常の雑談からも多くの言葉を拾う。

一関市の畠山さんは聞き書きを続けるなかで、土地柄に合ったテーマ設定を見つけたことを語った。同市は三世代同居の家庭が多い。また、農業が盛んで、地域のつながりも強い。だからこそ、介護が必要になると家庭や地域での役割を果たせなくなり、「家族に迷惑をかけて申し訳ない」という思いを抱えてしまう。畠山さんは「人は皆、役割がある。若いころ働いてきた体験を思い出して、『自分は頑張ってきたんだ』と人生を肯定できるようになってほしい」という視点を大切にし、聞き書きに臨んでいる。

「介護を受ける筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性が『こんな状態なら、早くあの世へ行ったほうがいい』と言いました。そこで、わずかに動く指で私の手のひらに文字を書いてもらい、読み取って文章をつづりました。また、気難しく、コミュニケーションの壁を感じていたおじいちゃんに、仕事について聞くことで、心を通わせることができました。製材の仕事をしておられたので、民謡の『南部木挽き唄』を歌ってくれました。元気で働いておられたときの記憶は鮮明です」

聞き書きに情熱を傾ける看護師3人の言葉から伝わってくるのは、病気でなく「人」に目を向け、患者に「寄り添う」という姿勢である。

「聞き書き」を必修にする看護大も

聞き書きをカリキュラムに取り入れている大学もある。福岡女学院看護大では2015年度から、4年生の必修科目になっている。小田さんを講師に迎えてレクチャーを受けてから、実際に高齢者宅へ向かう。1回目は教員らも同行し、自己紹介や世間話をしながら次回の訪問日を決める。そして2回目以降は学生1人で訪問し、聞き書きをする。2018年度は18人の学生がチャレンジした。

同看護大の松尾和枝教授(62)と、酒井康江准教授(51)に話を聞いた。

「聞き書きの演習を行うのは、10月ごろです。臨床や保健師など全ての実習を終え、国家試験の勉強に入っていく時期ですので、『なぜ、よりによって今、大変な思いをせねばならないのか』という学生もいないわけではありません。重圧があり、責任も大きいでしょう」

松尾教授によると、学生は講義で「全人的ケア」などの言葉や、看護師になるためのスキルを学んできた。しかし、言葉でそれらの意味を分かっていても、理解することは容易ではないという。

学生は最初、1人で高齢者と向き合うと、うまくコミュニケーションできず、「沈黙がいたたまれない」という状態から聞き書きをスタートせざるをえない。しかし、訪問を繰り返すことで、会話のなかの「間」に意味があることに気づく。また、語り手に「憑依(ひょうい)」して文章をまとめることは、言葉遣いや性格などを十分に理解していなければできない。

当初、「うまくいかない」と愚痴をこぼしていた学生は、聞き書きを通じて顔つきが変わっていくという。責任感が生まれ、「自分で何とかしなければいけない」という覚悟ができてくる。また、患者と一定の期間だけしか係わることができない実習と違い、製本まで責任を持って担当することで達成感が得られる。学生の自己肯定感も高まる。松尾教授はこれらの変化を待っている。

「逃げられない重圧を感じてほしい。ただし、報告・連絡・相談は万全とし、何かあればフォローします。体験による気づきで、感受性は磨かれる。結局は、自分を知ることにもつながっていくはずです」

聞き書きを体験した学生の感想文を見せてもらった。

《相手の方に悲しい出来事を思い出してもらった分だけ、真剣に話を聞き、きちんとした形にまとめなければと思った》

《写真撮影の時、「ポーズを取りましょうね」と言うと、涙ぐんで「本当に嬉しい」と言ってくれた。一番嬉しい体験だった》

《「つまらない人生よ」と言われたけれど、私が楽しそうに聞いたら、笑顔でいろんなことを話してくれた》

いろいろな「気づき」があったようだ。酒井准教授は言う。

「医療・介護の現場は、依然として『3K(きつい・汚い・危険)』と言われていますが、目の前の人と本当に向き合えていたら、『3K』とは言えないはずです。患者さんとの距離感や間合い、寄り添い方を学んで『本当の看護の力』を身に付けてほしい。それを学ぶことができるのが聞き書きなんです」

AI時代でも「聞き書き」は重要

患者が言葉を遺したいなら、自叙伝やエンディングノートを書くという方法もある。安東さんは「それらも大切」とした上で、聞き書きの意義を次のように強調した。

「看護の世界にもロボットが進出する時代になっていくかもしれません。しかし、心と心を合わせ、相手の立場になることは人にしかできない。それと、親子や夫婦ではなく『第三者だから話せること』はあるのです。聞き書きは今後もずっと必要だと思います」

看護師不足が、医療現場の課題であるといわれて久しい。医療の高度化に伴って看護師は新たな知識も習得しなければならない。そのため若い看護師が聞き書きに意欲を見せても、全員が現場で実践することは難しいこともありうる。

しかし、患者の声を書き留める習慣を持ち続けてほしいと願わずにはいられない。聞き書きとは大事なコミュニケーションの手段であり、冊子は人が生きた証、歴史の断片である。そして何より、看護師自身の人生の糧となるに違いない。

※写真/筆者撮影

※聞き書きについては、こんな記事も書いています。

「あなたは、どんな最期を迎えたいですか?」 患者の思いをくみ取る聞き書き医師

https://news.yahoo.co.jp/byline/wakabayashitomoko/20181023-00101479/

作家・インタビュアーの小田豊二さん「聞き書きは私の想像を超えて広がっています」

https://news.yahoo.co.jp/byline/wakabayashitomoko/20181129-00105799/

※参考文献

・『「聞き書き」をはじめよう』(小田豊二著、木星舎)

・『「伝わる文章」のための聞く技術・書く技術』(小田豊二著、PHP研究所)

・『在宅ケアの不思議な力』(秋山正子著、医学書院)

・「NPO法人 白十字在宅ボランティアの会」ホームページ

http://www.hakujuji-net.com/post_15.html

【この記事は、Yahoo!ニュース 個人の企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、取材費などを負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】