「広告なし、書店販売せず」にこだわった富山の写真誌「万華鏡」の32年 写真家・風間耕司さんの思い

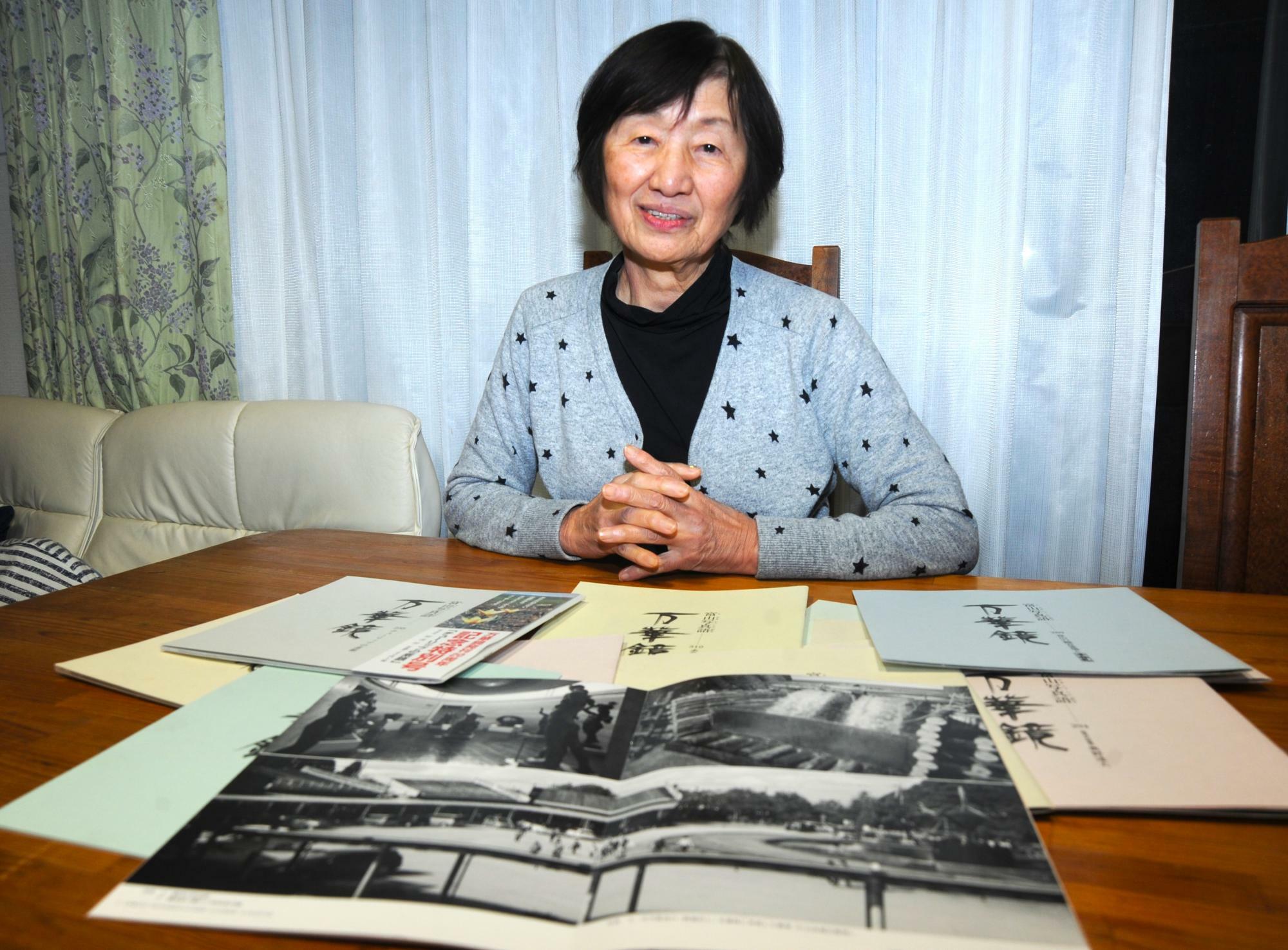

写真家・風間耕司さん(86)のモノクロ作品を集めた写真誌「富山写真語(とやましゃしんがたり) 万華鏡」(以下、万華鏡と表記)は1991年10月に創刊され、2023年11月発行の312号をもって32年の歴史に幕を下ろした。同誌最後の編集長・堀江節子さん(75)は、東京・浅草生まれの風間さんが「よそ者」の目で富山の風景や人を捉えた視点に、「モノクロ写真の中に色が見える」と語る。同誌は「広告なし、書店販売せず」というスタンスで、地元経済人や企業・団体が買い取り、1冊500円で頒布されてきた。「万華鏡」には写真家・風間さんの、どんな思いが込められているのか。

今回、「万華鏡」について堀江さんに取材を申し込んだのは、発行を担ってきた当の風間さんが闘病中、という事情がある。堀江さんの視点から、富山を撮り続ける「写真家・風間耕司」の歩みをたどった。

立山連峰に圧倒され、20代で富山へ移住

風間さんは日本大学芸術文化学部在学中から都内で活動する広告写真家に師事し、コマーシャルフォトの業界で働き始めた。その後、24歳の時に訪れた「富山市から見た立山連峰」が気に入り、降雪期は東京、春から夏は富山という2拠点生活を経て20代後半に移住した。「圧倒された」という立山をはじめ、富山の景色や風土、料理、人物などを撮影する仕事を柱に、広告写真家として地歩を固めていった。当時、富山を語る風間さんの言葉は、次の通りである。

「富山の宝に地元の人は気づいていません。“よそ者”の目で見て素晴らしいと思う宝がたくさんあります。そう言うと地元の人は『何も、ないちゃ』とおっしゃる。富山の人は奥ゆかしくて、自慢をしません。でも誇りを持って暮らしてほしいのです」

風間さんは広告の仕事を通じて富山の人・モノ・歴史・風景などに光を当てた。名産品や名所だけでなく、身近な存在も被写体として捉え、深く理解しようとした。化粧品会社の企画で「越中の女」として4年間で一般女性3500人を撮影する取り組みなどがそれである。「よそ者」の広告写真家の仕事は、富山の人の心を捉えていく。堀江さんらもそうだった。

「50年ほど前、義父が風間さんに自身のポートレートを依頼しました。『東京から来たカメラマンが頑張っている。仕事を作ってあげよう』という思いがあったようです。義父は当時、会社の代表で優しく、飾らない人柄がそのまま伝わってくる写真でした。風間さんが撮った義父の姿は、長く社内に掲げられていました」

風間さんは富山県内の行政・企業・個人などから依頼を受けて多くの仕事を手掛けてきた。企業広告や、選挙の候補者、観光ポスター用の風景などさまざまである。50歳を過ぎて「広告写真は、依頼されたものを撮る仕事。自分の思いで写真を撮りたい」と考えるようになった。広告の仕事を続ける一方、「広告写真は消えていく。残したいものを、仕事とは別に表現したい」と写真誌の制作を思い立った。53歳の時である。

1991年10月に「万華鏡」創刊

「万華鏡」は1991年10月に創刊された。1号「立山神殿」、2号「鰤/ブリ」、3号「屋敷林」など風間さんが興味関心を持ったテーマを掘り下げ、モノクロ写真と地元の有識者らによる原稿で紹介した。発行者は風間さんが主宰する「ふるさと開発研究所」である。

創刊時、国内では「企業メセナ協議会(現在は公益社団法人)」が1990年に発足し、「メセナ」という言葉が急速に広がりを見せていた。風間さんは地元の有力者に協力を依頼し、50人前後の賛同を得た。制作費に充てる賛助金を、風間さんは自ら出向いて集金したこともある。協力者と雑談しながら次のテーマのヒントを探した。堀江さんは、風間さんが築いてきた人脈を次のように語る。

「富山のディープな情報を集め、それらを記憶する力も並外れています。いろんなものを統合して捉える力があり、人と人との関係をうまくつなげてきました。広告の仕事を通じて多くの人と出会い、その人脈と情報を『万華鏡』に注ぎ込んでいったのです」

「いいと思ったものは、とことん惚れ込む人」と堀江さん。76号では「中島閘門(なかじまこうもん)」をテーマにした。中島閘門は富山市の富岩運河にあり、閘室内に船が入ると前後の門扉が閉じて水位を調整するパナマ運河方式の閘門。1998年に昭和の土木構造物では全国で初めて国の重要文化財に指定され、風間さんは県関係者に「万華鏡」を見せて中島閘門の手厚い保護を訴えた。

297号は「滑川市立田中小学校旧本館」。この号でテーマとした木造校舎など「残さなきゃいけないものを写真に撮っておかないと後世には残らない」と思うものは、使命感を持って撮影した。風間さんが「壊れる前に撮っておこう」とシャッターを切った建造物が、「万華鏡」に掲載されることで保存運動が盛り上がって移築されたり、修繕の予算が付いたりしたこともあった。「万華鏡」は社会活動としての役割も担い、スポンサーを増やしていった。

「万華鏡」の写真はフィルムで撮影

平成の時代、写真の世界では一気にデジタル化が進んだ。しかし、風間さんが「万華鏡」のために撮影する際はフィルム。しかも印刷はモノクロである。堀江さんが初めて編集を担当した285号は「大伴二三彌(おおともふみや)ステンドグラス記念館」がテーマだった。記念館は、日本のステンドグラスの先駆者として高く評価されている大伴二三彌の出身地、富山県射水市にある。

「カラフルなステンドグラスを撮影した写真は、モノクロなのに色が見えるように感じました。光が反射して、ガラスの上で色が躍っているようです。『万華鏡』を担当した印刷会社の社員は、『モノクロ印刷の技術を勉強する機会になった』と言っていました」

すがの印刷(富山県黒部市)は、「万華鏡」の印刷を創刊から終刊まで手掛けた。担当者は「モノクロ印刷は、黒の濃淡をドットで表現するため、微妙な大小を調整せねばならず、その技術はカラー印刷よりも難しい」と振り返る。

ただし、カラーで印刷した号もある。節目となる200号は富山県南砺市の立野ヶ原地区にある旧陸軍演習場の戦争遺跡「監的壕(かんてきごう)」、「万華鏡発刊20周年記念特別号」の238号は「チューリップの素顔」をテーマとした。重厚に、華やかに。風間さんはカラー写真ならではの表現力で被写体を捉えている。

1号は3000部、最も多い時期は5000部を印刷した。1997年にサントリー地域文化賞を受賞するなど地域活性化への貢献は評価されたものの、号を重ねてスポンサーとなっていた協力者が引退するなどして部数は少なくなった。2015年7月には風間さんと一緒に「万華鏡」を制作してきた盟友、奥野達夫さん(享年75歳)を失った。元電通マンで南砺市立福光美術館元館長の奥野さんもまた、人脈によって「万華鏡」を支えてきた。

2017年2月の285号からは堀江さんを編集長に迎えて発行するも、月刊を隔月の発行とした。縦25センチ、横25.5センチとB5変形という特殊な規格で、紙のロスや送料の負担が大きいため、2019年3月発行の301号以降はA4版となり、季刊に。80代を迎えた風間さんはカメラ機材の持ち運びにも難渋するようになり、312号は1200部を印刷して終刊に至った。

とはいえ、紆余曲折ありながらも創刊から終刊までスポンサーに名を連ねた協力者・企業・団体は少なくない。「富山の宝を撮り、残したい」という風間さんの情熱が、32年間「万華鏡」を発行し続ける原動力となった。

風間さんは広告写真家でありながら、「広告なし、書店販売せず」という方法により、「撮りたいもの」を探究し続けた。「万華鏡」は、風間さんの「ファン」ともいうべき協力者の手売りで広まり、買い取った経営者らが無料で配布して読者を広げた。作り手と読者が支え合って「万華鏡」を存続させてきたといえる。

写真から後輩に向ける風間さんのエールも

筆者も風間さんの撮影現場に一緒に居合わせたことがある。2017年1月発行の291号「《高志の群像》川渕映子」で、東日本大震災の被災地を支援するボランティア団体「東北AID(エイド)」の代表を務める女性を取り上げた。中とじのページに印刷されたパノラマ写真には、ある年の3月11日に富山市中心部のイベント会場で黙祷を捧げる大勢のボランティアの背中が写っている。中央に川渕さんの白髪の後ろ頭があり、その川渕さんの表情を正面から捉えるテレビや新聞社のカメラマンが12人、ファインダーを覗き込んでいる姿が印象に残る。

手を合わせる人を前のめりで撮影する新聞社の若いカメラマンからは、被写体と向き合う集中力が伝わってきた。写真を撮る人の真剣さから、川渕さんをテーマに選んだ理由が理解できる――。そんな1枚だ。写真を生業(なりわい)とする後輩に向けた風間さんのエールが感じられる。

2月2日から3日間、富山市で写真展

2月2日から3日間、富山市の県民会館(2階ギャラリーB)で「風間耕司写真展/『富山写真語・万華鏡』の32年」と題した展示が行われる。「万華鏡」に掲載した写真をカラーで印刷した作品60点が並ぶ予定で、この写真展の開催を呼び掛けたのは堀江さんだった。

堀江さんは編集者として「万華鏡」に携わったが、本来はフリーライターで、共著などを含めて10冊の著書がある。ハンセン病や外国人労働者などマイノリティーの人権問題を題材とし、富山市を拠点に海外へ足を運ぶなど活発な取材活動を続けてきた。「(自著は)なかなか多くの人に読まれる本ではないけれど、後世の人に伝えるべきことを書いてきた」と話す堀江さん。だからこそ、風間さんは編集を依頼したのかもしれない。堀江さんに「風間耕司写真展」の見どころを聞いた。

「機材の性能が上がり、デジタル化によっていろんな人が写真を撮るようになりました。でも、そういった中で『何をテーマに選ぶかが大切だ』と風間さんは言い続けています。『写った、のではなく主張のある写真を撮ってほしい』と。意志を持って富山を撮り続けた写真を天然色で、風間さんが見たままの色で、ご覧ください」

60年以上富山で暮らせば、もう「よそ者」ではないが、風間さんは「自分は、よそ者」とずっと言ってきた。堀江さんは「客観的な視点を持ち続けたかったから」と分析する。「立山連峰に圧倒された20代の自分」を忘れなかったともいえる。

※クレジットのない写真は筆者撮影