なぜ、都会から遠い島や山間地に30〜40代で移住するのだろう?始まっていたライフシフト【移住2.0】

「みんな知らないだけじゃないかな、こんな暮らしもできるってこと」

鹿児島県の離島で、漁業兼農業を始めた30代男性の言葉だ。

日本各地で高齢化が進み、人口は減っている。だがここ7〜8年の間に「4歳以下の子どもと30代」が増えている町村が各地に点在することを前の記事で紹介した。

それも地方都市ではなく、離島や山間地など田舎の田舎。

そこではいったい何が起こっているのだろう?

移住といえばふわふわしたブームにも見られがちだが、実際に若い人たちを引き寄せている地域を訪れてみると、移住支援が進み、素人でも1次産業を始めやすい制度などよそ者を地域社会に受け入れる体制が整ってきている。地域側もひと昔前とでは事情が違い、不便な場所ほど移住者に頼らざるを得ない。子育てしやすい環境と、大自然と、やり甲斐の感じられる仕事。それらがうまく揃ったところに若い人が増えている。

林業で自立できる道を用意し20〜30代が増えている高知県の佐川町、子育てしやすく漁業を始める人が多い鹿児島の十島村、住民の2割が移住者である島根県海士町の3つの地域を訪れた。

目次

1・編集者から林業家へ(高知県佐川町)

2・自伐型林業で生計は立てられるか?

3・保育園料ゼロ。東シナ海のど真ん中で、のびのび子育てする(鹿児島県十島村)

4・島民を師匠として、漁師になれる島

5・閉鎖的な島が変わった理由

6・島を起業の舞台に。これほど面白い仕事場はない(島根県海士町)

7・「マルチワーカー」という働き方、新規事業の企画職も

8・小さな島から、社会の未来像が見える

1・編集者から林業家へ(高知県佐川町)

まず訪れたのは高知県。高知駅から西へ車で約1時間。人口規模1万3千人の佐川町(さかわちょう)だ。駅周辺には店も多いが、数分車を走らせるとのどかな田園風景が広がる。その一角で山に入り、一人で間伐作業を進めていたのは滝川景伍さん、34歳。4年前まで東京の某出版社で編集者として働いていた。

「東京に居る頃は毎晩遅くまで仕事で、休日も会社に出ることが多くて。生活らしい生活ができていなかったですね」

結婚して30歳になる頃、仕事に追われない暮らしをと、1次産業への転職を考え始める。「まず考えたのは農業。林業は無理だと思っていたんで」。ところが自伐型林業(以下、自伐)という小規模型の林業を知って興味をもつ。

従来の大規模林業とは異なり、一人で操作できる小型の重機やトラックで山に道をつけ、木を伐り出す自伐は、1〜3人の少人数で林業を行う方法としてコストが抑えられ、参入障壁が低い。

調べたところ、当時自伐の研修を地域おこし協力隊として受け入れていたのは佐川町だけ。滝川さんはすぐに応募し、3年間の研修期間を経て、昨年秋に独立した。

「天気や家での仕事もあって、山に入れるのは月に半分の15日ほどですが、手取りで月平均28万円ほど。まだ独立して半年で、これ一本でやっていけるのか試行している段階ですが、17時には仕事が終えられるし、体を動かす仕事は性に合っているし、1ミリも後悔してないです。早く家に帰れるので子どもの世話など、家庭での時間も増えました。お金を生まない家事などの仕事をしながら山仕事もやれるのが、自営で自伐を行うメリットだと思っています」

2・自伐型林業で生計は立てられるか?

ただし、「今やっていけているのは佐川町だから」と滝川さん。

日本には、戦後植林されて“今が伐りどき”という山が数多くある。国産材の価格低下により伐り出すだけでコストがかさむため、多くは放置されている。町の面積の7割が山という佐川町で、何とか林業を産業にできないかと考えてきたのが堀見和道町長(49)だ。

「従来の林業は、一部の産地以外、ほとんど儲かっていないんです。でもコスト面を考えると自伐型林業ならやれそうだと。さらに日本の山は細かく持ち主が分かれていて、集約して事業化することが難しい。それを佐川では町が団地化し、まとまった単位で貸し出せるようにしました。協力隊の活動資金を生かして重機を調達し、卒業生に安く貸し出しています」

この制度のおかげでまとまった単位で山を借りることができ、木が売れた分の10%を山主に支払う以外は、ほとんどコストがかからない。

滝川さん「加えて、山に作業道をつけると県からも助成金が出ますし、保険などの面でも支援が手厚いです。むろん他の地域には助成に頼らず自伐だけでやっている方もいるので、それが目標。手入れが行き届けば、年々木の質もよくなっていい値で売れるようになると思うので」

佐川町では5年前から地域おこし協力隊として研修生を受け入れ、3年間の研修後に独立できる道を用意している。2018年3月時点で研修生は15人。滝川さんは自伐の協力隊1期生で、独立2人目にあたる。

研修生の一人、30代で元金融系営業マンの黒岩大智さんは「(自伐を)本業にするのは自分は少ししんどいと思っていますが、実家の仕事をやりながら副業的に続けたい」と話し、50代の元事業主である入江健次郎さんは「すでに多くの山主さんから依頼を受けて年300日は山に入っています」と関わり方は人それぞれだ。

滝川さん「個人差がありますが、誰でも技術を習得することはできる。来年から卒業生が増えるので、チームを組むことも考えられると思います」

3・保育園料ゼロ。東シナ海の真ん中で子育てする(鹿児島県十島村)

鹿児島の南、屋久島と奄美の間に位置する有人7島と無人5島からなる、十島村(としまむら)。人口約700人のこの村に、子育て世代が増えているという。人口増加率の市町村ランキングで3年連続上位10位に入り(*1)、平成 22 ~27 年の国勢調査の人口増加率では全国2位に踊り出て注目された。

7つの島の中でも鹿児島港から3番目に遠い島、悪石島へと向かった。

鹿児島港を夜23時に出て、各島に寄港しながら翌朝9時半に悪石島へ到着。港には島民が総出で船からロープを引いたり、荷物を降ろす作業を共同で行っている。子どもたちが駆け回る姿が目についた。

鎌倉秀成さん(38)、今日子さん(33)夫妻は1年半前に高知県からこの島へ移住。1才2ヶ月になる長男帆汰(ハンタ)くんと3人で村営住宅に暮らしている。

「外の病院で産んで島へ戻ってきたとき、みんながおめでとうって書いた横断幕で迎えてくれて。嬉しかったですね」(今日子さん)

十島村では、平成22年より子育て世代の移住に力を入れてきた。

村営住宅を整備し、家族用を基本額月8,000円で貸し出す。中学生以下の子どもには月1万円の支援金。1年以上島に居住する要件を満たせば、出産時にも手厚い資金が出る(*2)

支援だけでなく、島の人たちみんなが子どもを可愛がってくれている実感があると今日子さんは話す。近所のお年寄りも小学生も頻繁にハンタくんの顔を見に訪れる。

島には子どもが増えていて、昨年は保育園もできた。保育料の負担額はゼロ。むろん待機児童もゼロ。保育料の高い都会に比べれば、子どもをたくさん欲しい夫婦にとっては暮らしやすい環境だろう。

2016年には、村全体で15人の新しい子どもが生まれたという。

4・島民を師匠として、漁師になれる島

ただしいくら子育てがしやすくとも、仕事があるかは大きな問題だ。島の産業は、農業、漁業、畜産業。そこで、素人でも1次産業を始めやすいようにと、島民が師匠となって教える制度がある。かつ、研修期間中は村から助成金が夫婦に一日最大1万円、最長で5年間入る(*3)。5年間、研修生として島に雇われるようなものだ。

秀成さん「ほかの地域では、素人が漁師になりたいと思ってもなかなか入り口がないんです。ここでは島の人が船に乗せてくれて、釣れるポイントを教えてくれたり。ただ自分で試行錯誤しないとコツが得られないので、最近自分でも船を買いました」

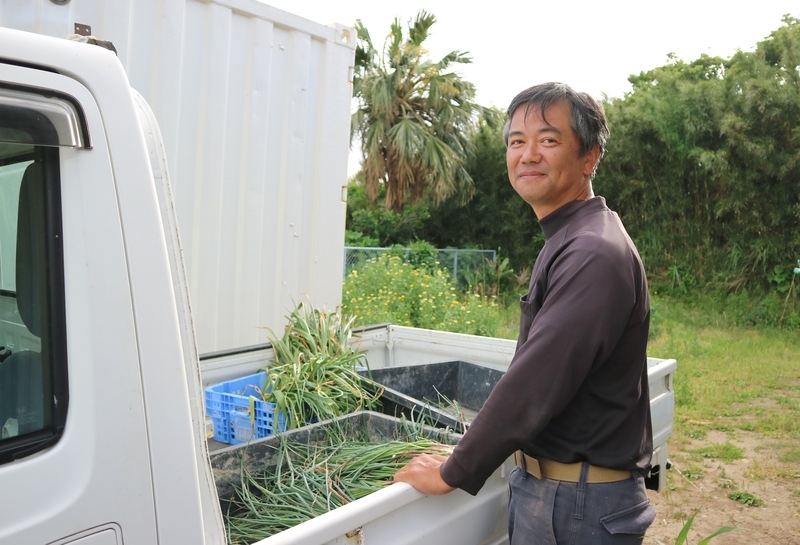

鎌倉さんより3年ほど先に悪石島に移住し、漁業と島らっきょうの生産を行っているのが津波古(つわこ)雅也さん(47)。研修の終了まであと2年。

「助成が終わるまでに自立できるんやろうかって焦りもあります。でもここへ来てから嫁さんは郵便局で働けるようになったし、ちょこちょこ村の仕事をすると数万円入るので食べる分には困らない。それは来て初めてわかったことです。大阪で会社員だった頃は毎晩遅くまで仕事で、寝に帰るだけ。あのままやったら子どもの寝顔しか見られんかったと思う」

助成が終わると島を出てしまうことも懸念されたが、島全体での定着率は79.8%と今のところ高い(平成22〜28年)。

悪石島では、初めて受け入れたIターン者がこの春独立したばかりだが、他の島では、支援期間を終えたあともその多くが定住し続けている。

5・閉鎖的な島が変わった理由

十島村の肥後正司村長はこう話す。

「財源は過疎債です。全島で700人前後の規模だからここまでの支援ができる。1万人を超えるようなまちでは財政がもたないでしょう。7つの島々はそれぞれが異なる文化や歴史をもっています。人口が少ないからといって他の島と一つにするなど考えられない。それぞれを守っていくことが我々の使命だと思っています」

閉鎖的だった島が、ここまで積極的に移住者を受け入れるようになった背景には大きな危機感があった。

「8年前、全島民合わせて人口が600人を切ったことがありました。危機を感じた島民自らが定住プロジェクトを立上げて、受け入れの体制をつくったんです」と地域振興課の高倉聡一朗さんは語る。

十島村には、1970年代までもう一つ、臥蛇島(がじゃじま)と言われる有人島があった。人口が13人に減った結果、島から船のロープを引く人足が足りず全員が島を退去せざるを得なくなった。「第二の臥蛇島を出してはならない」という空気が島の人々に深く刻まれたのだという。

島に暮らすには、移住者も船の荷役を担い、島の神事に参加するなど共同作業も多い。

津波古さん「こういう島で暮らすなら、当り前のこと。ほどよく楽しんでやっています」

6・島を起業の舞台に。これほど面白い仕事場はない(島根県海士町)

最後に訪れたのは島根県海士町(あまちょう)。まちづくりに関わる人なら一度は聞いたことがあるだろう、地域再生の先進地だ。人口2300人のうち、約2割が移住者。そのためか風通しもよく、島の随所に活気を感じる。なぜそれほど、海士に人が集まるのだろう?

「よそ者をよそ者としない」といわれる海士町では、Iターン者でも島で起業したり、町のプロジェクトに責任者として携わる人が多い。

「仕事があるので来てくださいと呼びかけるより、来た方々にやりたいことを聞いて、本気なら町としても本気で応援するという方針でやってきました」と話すのは、山内道雄・元町長。

「例えば、ナマコの会社を地元の漁師と一緒に立ち上げた青年は大学を出てすぐに島へやってきたIターン者。支援するのは、それが島の漁師全体を支えることになるからです」

山内氏が町長に就任した平成14年、島は財政破綻ぎりぎりの危機に直面していた。それでも島は合併でなく自立の道を選ぶ。「ないものはない」をスローガンに、町長はじめ幹部職員などの給与カットを行い、岩牡蠣やサザエなど島の産物をブランド化する攻めの姿勢で再生をはかってきた。

「20〜30代のよそ者の話を役場の課長クラスの人たちが真剣に聞いてくれて、実現に向けて応援してくれる。都会ではまず考えられないこと。それが海士の魅力でこれほど面白いことはない」と移住者の一人は話す。

青山敦士さん(35)も、約10年前、大学生の頃に一度島を訪れ、卒業後すぐに移住した。

「大学生の頃、尊敬していた先輩が面白い島を見つけたから、俺会社辞めて海士へ行くわ!って(笑)。それで連れてきてもらったのが最初です。その後交流促進課長が東京出張のたびに声をかけてくれて。島のために本気で仕事している姿が伝わってきて、自分もその一員になりたいと思うようになりました」

青山さんは島の観光協会で働きながら5年前に「島ファクトリー」というリネンサプライの会社を起業。さらにこの春からは「マリンポートホテル海士」の代表取締役に35歳の若さで抜擢された。

青山さん「島で仕事をしてみると、社会規模が小さいぶん、新しいことを実現するまでの工程がシンプルなんです。話を通すべき相手の顔がすぐに思い浮かぶなど。島の顔となるホテルに携わるのは、これまでにない重責です」

そのほか海士町では、大学のゼミ合宿の受け入れや「島留学」など、交流事業の多いことが、結果的に移住者を増やすきっかけにもなっている。

7・「マルチワーカー」という働き方、新規事業の企画職も

海士町役場では、交流促進課が観光事業と定住促進の両方を担っているのも一つの特徴だ。観光協会でさまざまな事業を創出し、各プロジェクトに移住者がマッチングされ、スタッフや責任者として携わるという流れがある。その一つが「マルチワーカー」という人材派遣業。

島には季節により繁忙期の異なる産業が多い。春は岩牡蠣、夏はホテル、秋はCAS凍結センター(*4)、冬はナマコといった具合に、人手の必要な現場で一年を通して働くのがマルチワーカー。3年前からこのスタイルで働くのが、太田章彦さん(29)だ。

「もともとカメラマンで島根県の別の集落に住んで写真を撮っていたんです。海士でも写真が撮りたかったので現場仕事を希望したら、マルチワーカーって仕事があるよって」

各分野に同僚や上司ができ、島に馴染むのも早かった。今は現場の仕事だけでなく、観光協会の一員として海士町以外の離島とネットワークを組み、交流人口を増やす企画を進めている。

そのほか島ではさまざまなプロジェクトが走る。

団体の観光客向けに飲食を提供する「離島キッチン海士」や、島の食材を生かした調理学校「島食の寺子屋」の事業も始まっており、地域おこし協力隊を卒業した20代女性や、大手流通企業で働いていたという30代男性が、それぞれ責任者をつとめている。

8・小さな島から、社会の未来像が見える

「島は社会の規模が小さいぶん、自分ごと化しやすい面があると思う」と話すのは、株式会社巡の環代表取締役の阿部裕志さん(40)。島を舞台に地域づくり事業、企業研修などの教育事業、メディア事業を行っている。

大手自動車メーカーに勤めていた阿部さんは、経済優先の社会に疑問を感じ、持続的で幸せを実感できる暮らしのモデルをつくりたいと、10年前に海士町へ移住してきた。

「たとえば、この島の子どもたちが僕たちくらいになる30年後、島がどうなっているかを考えると、今の僕たちの行動の延長上にあることがリアルに感じられます。その頃も田畑は残っているか。漁をする人は?お裾分けの文化や、お祭りは続いているだろうか…?というすべてが今どうするかにかかっている。経済優先だけでは幸せにならないし、もともと島にある助け合いの文化や風習も大切。教育や医療、福祉など分野を超えて考えやすいんですね。小さな島だからこそ、社会全体が自分ごとになる。ここから世界の未来が見えるような気がします」

田舎へ行く人すべてが阿部さんのように“社会の未来”を考えているわけではないだろう。だが今回取材して感じたのは、暮らす場所を選んで移動している人たちは「幸せの尺度」をもっていること。誰とどんな暮らしをしたいのか。それが実現しやすい場所はどこなのか?そう考えた結果、田舎を選ぶ人がいるのは、ごく自然なことに思えた。

※このシリーズでは、若手移住者の増えるまちで起こっていることを数回にわたり紹介しています。(2018年4~6月)

第2回:島や山間地、“田舎の田舎”で30代の若い世代が増えている

(*1)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2015年、2016年、2017年より)

(*2)「住居・生活に関する支援」出生 第1子30万円、第2子40万円、第3子50万円、第4子100万円/中学生以下の者1人につき月額1万円、中学生以下の者3人目以降は月額1万円を加算

(*3)「就業者育成奨励金」村内において農林水産業等に従事した日数に応じて奨励金を交付(デスクワークは含まれない)。最大5年間。単身1日5〜7,000円以内。家族1日8,000〜1万円以内。随時実績に応じた審査あり

(*4) CAS凍結センター CASとは「Cell Alive System」の頭文字で、細胞を生かしたまま凍結するという新技術。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人の企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、取材費などを負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】