ハフィントンポストのイベントで、賛否両論のアート作品の「2度見」を体験

「あいちトリエンナーレ2019」(10月中旬終了)の中の「表現の不自由展・その後」が中止そして再開という過程を経る中で、表現の自由についての論争が発生したが、筆者は普段国外に住んでいることもあって、議論の高まりや報道ぶりを「外から見る」だけとなっていた。

7日、ハフィントンポスト・ジャパンが東京都内で表現の自由をテーマにしたイベントを開催すると知って、一時帰国前に早速申し込み、抽選に当選のお知らせいただいた後、早速足を運んでみた。

イベントのタイトルは「ロバート・キャンベルさんと一緒に、200人で賛否両論のアート作品を見てみよう」であった。日本文学研究者のキャンベルさんは国文学研究資料館長で、メディアのインタビュー記事を何度か拝読している。

ハフポスト編集長の竹下隆一郎さんは、よくテレビに出演していると家族が教えてくれた。

「いったい、どんなアート作品を見ることができるのだろう」とワクワクしながら席についた。司会はハフィントンポストの南麻理江記者である。

「♯表現のこれから」

早稲田大学のキャンパスの一角で行われたイベントは、ハフポストによる「♯表現のこれから」というプロジェクトの一環であるという。

紹介されたスライドによれば、「『伝える』がバズるに負けている・・・『伝える』は誰かを傷つけ、『ヘイト』にもなり得る。どうすれば表現はより自由になるのか」を考える1つの機会でもあった。

会場に竹下編集長、キャンベルさんが登場し、竹下さんは会場からの参加を呼び掛けた。キャンベルさんの声は穏やかで、心がときほぐれるような感じがした。久しぶりに綺麗な日本語の音を聞いたように思った。

2人の発言内容は、ハフポスト上で詳しく報じられると思うので、ここでは筆者の印象を書いて見たい。ここでの筆者は、「普段は海外(英国)に住み、特にアートに造詣が深いわけではない一方で、歴史物やドキュメンタリーはよく見ている人物」である。

「2度見」とアート作品

このイベントで行われた、「2度見」という行為を説明したい。一つの作品を一度見て、その作品について意見を交わしたり、情報を得たりして、その後でもう一度同じ作品を見る、そして見方がどう変わったのかを考える、それについて話してみるという行為である。

竹下編集長によると、この2度見は「あいちトリエンナーレ2019」のキュレーター会田大也さんがよくやっていることだという(会田さん自身も、後でイベントに登場した)。

いよいよ、アート作品鑑賞の時となった。

会場内の大スクリーンに映し出されたのは、固定したカメラが撮影する、広島原爆ドーム周辺の様子だった。ドームの下の道を人々が歩く。わずかに会話の一部が聞こえる。えんじ色の帽子をかぶった、幼稚園か小学生ぐらいの子供達が一軍となって歩く様子も見える。ひたすら、遠くに聞こえる人々の会話をじっと聞きながらスクリーンを見ていた。カメラの前を鳥が時々、飛んでゆく。

そのうち、ドームの上に広がる真っ青な空に、白い飛行機雲が描かれ出した。飛行機が何かを描こうとしていることがだんだんわかってゆく。最初は、丸、それから「ヒカ」。「ピカ」である。これで終わりかなと思ったら、その後、最後の文字を描こうとしているようだ。

「ピカ・・・ソ?」・・いや、「ピカッ」であった。

やっぱり・・・。ステレオタイプ的に見ていたのかもしれないが、広島原爆ドームが画面の中央にドーンと出た時、1945年8月の「あの日」を表しているに違いないと思った。私は、当時、生まれていなかった。でも、歴史物のドキュメンタリーで、何度も「その後」を見てきた。特に戦争物を追ってきたわけではないけれど、日本での学校の授業や報道、そして英国のドキュメンタリーフィルムの中によく出てくるから、忘れようとしても忘れられない。

「あの日」も、こんな晴天で、青空が広がっていたのだろうか。ドームの下では、次の瞬間に何が起きるかも全くわからず、人々は生活をしていたのだろうか。

カメラが固定されているから、目を背けることができず、「あの日」あるいは「あの時」と同じように、じっと数分を過ごすしかなかった。写真ではなくて、動画だからこそ、「時」を追体験せざるを得なかった。

ドームの下の人々の会話や子供達の動きを見るのが、つらかった。自分が生まれてきた時から何十年も前の出来事が、リアルな迫力で迫ってきた。

飛行機が描いた「ピカッ」という文字によって、作り手のメッセージがより強く伝わってきた。

広島の人なら、そして日本人なら、「ピカッ」がなくても、市民から突然日常を奪った原爆の惨さがこの動画を見るだけでわかるだろうけれど、日本以外の国の人にメッセージを伝えるなら、ここまで強い表現にしないと伝わらないだろうなあとも思った。

さて、「1度見」が終わり、会場内の参加者の意見を聞く段階となった。

記号としてのドーム?

竹下編集長とキャンベルさんがマイクを片手に会場を歩く。参加者の数人に感想を聞いてゆく。「何を見ましたか。一言で言ってください」という問いかけだった。

最初の数人の答えは、筆者の記憶によれば「鳥の動き」、「空」、「子供達」などであった。驚いてしまった

というのも、画面の中央にドーンとあるのが広島の原爆ドームで、空も鳥も子供達もその周辺に存在しているので、「一言」と言われたら、まずは「原爆ドーム」という言葉が出てくるだろうと思ったからだ。もしかしたら、「何が心に残ったか」を参加者は述べていたのかもしれないが。

筆者が考えたのは、「もしかしたら、日本に住む人にとっては、原爆ドームはあまりにも明らかに眼前にあるものなので、それをそのまま答えられない」のか、「中央に明らかにあるものよりは、他のことに目が行った」のか。

一つの疑問が湧いた。「もしかして、原爆ドームという明らかに有名な物は視界に入らない・重要視されない」、つまり、「ドームは記号化してしまって、『一言』と言われた時にドームを名指しする必要さえ感じない」ことなのだろうか、と。あるいは、「あまりにも重要な存在なので、あえて名指しを避けた」のか?

ただ、次々と参加者が感想を述べていくと、次第にドームの話も出るようになったが。

イベントで鑑賞対象となったのは、アーティスト集団「Chim↑Pom(チン↑ポム)」が2008年に発表した作品「ヒロシマの空をピカッとさせる」だった。

この作品は、Wikipediaの説明によると:

2008年10月、軽飛行機をチャーターして広島市の上空に飛行機雲で「ピカッ」という文字を5回描き、平和記念公園などからメンバーが撮影した。報道が過熱し謝罪会見にまで発展、予定されていた広島市現代美術館での展覧会が取り止めになった。2009年3月に、騒動を検証した本『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』を刊行、それに合わせて「広島!」展を開催し作品を発表した。制作意図を伝えた現在では被爆者らと交流があり、津波で流された額縁で制作した作品「Never Give Up」(2011年)を被爆者団体と共同制作した。

出典:Wikipedia

イベントでは、原爆ドームの上空に飛行機雲で「ピカッ」と書いた作品が撮影の翌日に地元の中国新聞に掲載されたことが紹介された。新聞記事の見出しには、「広島上空 ピカッの文字」とあり、「市民『不気味だ』」という小見出しがついていた。

竹下編集長が、イベントの司会役となった南記者にこの件について聞いてみた。南記者は広島出身である。子供の頃から平和教育を受けてきたという同記者は、広島市民への作品の衝撃や、アーティスト集団の創作意図に疑問を感じたことを話す。

Chim↑Pomの一員である卯城竜太さんのインタビュー動画を試聴後、参加者は作品の2度見に向かった。

感想をグラフ化

再度、原爆ドームが中央に置かれた作品を参加者全員で見た。

事情がわかって見ても、固定カメラによる「一定の時間をドームとその周辺を見ながら、時を過ごす」ことのつらさ、数十年前の「あの日」への照り返しの苦しさは変わらず、むしろ強まったように思えた。

でも、この「ピカッ」という文字表現が広島の市民にとっては「不快」であったことを、広島以外に住む私たちはどう受け止めたらいいのだろうか。アーティストはどうするべきだったのか。

2度見の後、竹下編集長とキャンベルさんが再度、マイクを片手に会場内を回った。「前回と感想が同じ」という人が複数いた一方で、今度は原爆ドームや戦争の話、広島の人々への思いなどが多く語られたように筆者は記憶している。

筆者は、この「広島市民の気持ちをどうするべきなのか」ということを、他の皆さんの感想を聞きながら考えていた。

この作品の場合、「報道が過熱し謝罪会見にまで発展、予定されていた広島市現代美術館での展覧会が取り止めになった」経緯がある。あいちトリエンナーレでの「表現の不自由展・その後」の展示が一時中止されたことも、記憶に新しい。さらには、慰安婦問題を正面から取り扱った映画「主戦場」が、予定されていた映画祭での上映をこれも一時中止されたという事件があった。

「ヒロシマの空をピカッとさせる」は、強い発信力・批判力を持ったアート作品だと筆者は思った。発表当時、広島市民の少なくとも一部が不快に思ったとしても、制作し、発表する意義は十分にあったと思う。

「誰かが不快に思うから」という理由だけで、アート作品を公開する・しないを決めるべきではない・・・・というのは筆者の独自の考えではなく、すでに一般常識になっている。この作品で地元市民が不快に感じるのは、それだけ原爆という存在が心身に深い意味を持つことを示すのだろうと思う。筆者は広島市民ではないので、想像だけになってしまうのだけれども。作品の意図が「挑発するだけが目的ではないのか」と感じる人がいるだろうことも想像できる。

2度見後の参加者の感想の中で、言語化はされなかったけれども、「誰かを傷つけるようなことを表現するアートは、ありなのか」という疑問がくすぶっているように見えた。

英国では、あくまで個人的に見聞きしただけの話になるが、「誰かを傷つけるアートはOKなのか」という問いはあまり大きな問題とはなっていないように思う。ただし、特定の人種や宗教の信者(例えばイスラム教徒)を攻撃するような場合、人種差別別禁止法や名誉毀損法など法律に抵触する場合は訴追される恐れがあるし、トピックによっては抗議デモが発生する。メディアでも叩かれる。

どこまでがアートの限界なのか。これはもちろん、大きな問いであるし、筆者個人が一言で答えられるものではない。

しかし、「誰かの感情を傷つけるから」ということがアート作品を制作しない、あるいは制作されても公表されない理由としては考えられていないと思う。

会場には広島出身の方が何人かいらして、それぞれ感想を述べていたが、必ずしも否定的な見方ではなかったように記憶している。

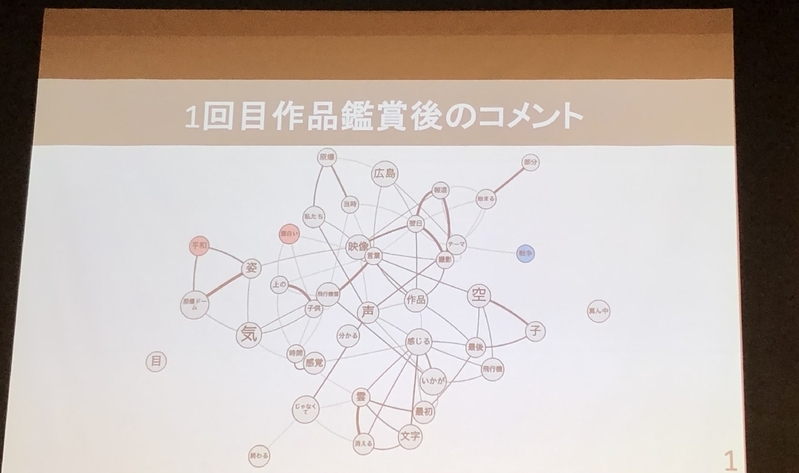

興味深かったことの1つは、1度見と2度見のときの感想がグラフ化されていたことだ。立命館大学情報理工学部の服部宏充研究室の方がバブルチャートにして可視化してくれたのである。言葉をピックアップして作るグラフだそうだ。

一つの結論にはしない

参加者の様々な感想、キャンベルさんのインプット、会田さんのお話などが出たイベントには「自分が参加している」という実感があった。

何よりも興味深かったのは、竹下編集長が「一つの結論にまとめる」という形にしなかったことだ。いろいろな見方があり、それはそれでいいのだというスタンスだった。

最後に、「考えるヒント」として、イベントの終わりに配られたChim↑Pomの卯城さんのインタビューの書き取り文書から、一部を紹介しておきたい。

***

質問:作品が炎上したことについて、どう思いました?炎上は予想していましたか?

卯城さんの答えの一部:「炎上」って最近の言葉だけど、アートが議論になってバッシングを受けたりするのは昔からあることなんですよね。では、なぜアーティストはそれでもそういう(際どい)ことをやるのか。そうなった(炎上した)時に、本当の「声」が出てくるからだと思うんですよ。

質問:どういうことですか?

卯城さん:僕ら社会に生きている人間には、沢山ありますよね?本当は言いたいのに言わないようにしていることとか、あるはずなのに無かったことにしていること。その「声」が出てくることで、新しく生まれる価値観や議論、常識があると思うんです。(後略。)

***