「表現の自由」を取り戻すために~アートとは、そして美術館の役割とは何か

愛知県で開かれている芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で、企画展「表現の不自由展・その後」が中止になり、このことに抗議して自ら展示を取りやめる海外アーティストが続出している問題で、同芸術祭に作品を出展しているアーティスト35人が行動を始めた。

題して「RE Freedom AICHI」。県などに具体的な提案を行うほか、観客にも意見を表明してもらったり、語り合いのイベントを開く。そのための費用はクラウドファンディングで集める(詳細はこちら)。

今は自由をめぐる重要な分岐点

プロジェクトを発表する記者会見で、中止になった企画展にも作品を出展していた映像作家の小泉明郎さんは、様々な価値観を持つアーティストが集まって行動を起こした意味について、次のように述べた。

「この5年間、美術館でできる表現の幅が狭くなっていることを私たちアーティストは感じています。表現の自由は言論の自由とつながり、私たちの知る権利にも直結している。1人ひとりの人間が、自分の考えを自分で決める自由にも直結しています。自分の人生を自分で決めるという自由に直結しています。私たちは今、この自由が崩壊するのではないか、それとも食い止められるか、という分岐点にいます。

アーティストには表現の自由を守る責任がありますが、私たちだけの力では足りません。関係者との協力や観客との連帯によって初めて可能となります。そのためにこのプロジェクトを立ち上げました」

アーティスト集団Chim↑Pomリーダーの卯城竜太さんは、「不自由展」実行委員会と津田大介芸術監督、(あいちトリエンナーレ実行委員会の会長でもある)大村秀章・愛知県知事との交渉がスムーズに行われていないことを指摘。「この三者で話し合いが持たれることが、まずは必要」としたうえで、こう述べた。

「その進展がなければ、もっと厳しい要求、たとえば作品のボイコットというのも、アーティストの権利だと思う。でも、その前にまだいろんなことができると思っている」

今回の企画展が中止に追い込まれた最大の要因が、大量の抗議電話だったことから、プロジェクトでは、アーティスト自らがコールセンターを設立することも提案している。演劇ユニット代表の高山明さんは、その趣旨をこう語る。

「我々アーティストが表現の自由を訴える一方で、最前線で県の職員が抗議の電話を受け続けてくださっている。その抗議の声を、我々アーティストが受けたらどうだろうか。その課程で、『公共とは何か』『公共サービスとは何か』を法学者などの専門家を交えて問い直していきたい。そして、電話対応について一定のガイドラインを作っていく。具体的には、電話対応の運営マニュアル。それによって、あいちトリエンナーレに限らず、公共の文化事業を今後も存続させていけるよう、今回の問題をプラスに転化して行けたら、と思っています」

会見の中で、小泉さんからは次のような発言もあった。

「あいちトリエンナーレで起きたことだけを見ていては、問題は分かりにくいと思う。今回は、大村知事と津田芸術監督が中止を決定したことで、『検閲の主体』がはっきり見えましたが、それは彼らが自主規制をせずに、相当チャレンジングな作品を置いた結果です。しかし、日本のアート界では、『自主規制』が日常です」

この問題をもっと掘り下げるべく、会見終了後に改めて小泉さんの話を聞いた。

検閲が招く分断

――前回、津田さんと『不自由展』実行委のメンバーが別々に記者会見を行いました。実行委の反発は強く、本来連携がなされるべき両者に溝がある、という印象を受けました。

「検閲となると、それが誰の責任で行われているのか、という問題が必ず出て来て、分断が起きます。今回は、津田さんとしては、(中止を決めるまで)ぎりぎりまで(『不自由展』実行委員会と)話し合った、ということになる。一方、『不自由展』実行委としては『あれは話し合いではない。我々は抵抗していたんだ』となります。『話し合いはあった』と認めると、『不自由展』実行委も検閲の主体になってしまい、我々作家に対する立場がなくなってしまう意識もあるでしょう。

(あいちトリエンナーレに参加した)アーティストの中にも、『不自由展』に対して批判的な人もいますし、津田さんに批判的な人もいる。でも、そうやって分断されてしまうと、本当の敵が見えなくなって、戦いがままならないと思うんです。だから、これに関しては我々はつなぎ役に徹したい。『不自由展』とも津田さんとも、海外の様々な意見のアーティスととも、つながっていく。内ゲバみたいなことやってるヒマはないんですね」

検閲の主体が見えにくい

――会見では、日本では自主規制が日常化している、という話もされていましたね。

「日本では、誰が検閲の主体なのかが、なかなか見えないんですよ。もしかしたら議員のプレッシャーがあったかもしれない。あるいはプレッシャーをかけたのは役人か、館長か……。小泉改革の後、文化に関しても「官から民へ」ということで、美術家にも指定管理者制度を導入したり、民間委託されたりして、自分たちで金を稼ぎながら、美術展を開いていく、ということになりました。

昔は行政に直接雇われたキュレーターという専門職が美術展を作っていて、何が美術として価値があるのか、公的な美術館に何が置かれるべきか、という判断をある程度任されていた。今は、指定管理者に雇われ、役所や指定管理者、そこにいろんな人が入ってくる重層構造な権力構造になっていて、責任の所在もはっきりしなくなっています」

「しかも、(公的美術館は)クレームには弱くて、1本の電話が問題になってしまうこともあります。そんな時に、『お客さんの安全が保たれないから、ここは引いてくれないか』と相談されたら、アーティストの側も最終的に『分かりました』と言わざるをえなかったりする。今回も、もし『職員の疲弊が…』『ガソリン缶が…』などと言われたら、我々も『仕方ないかも』と思ってしまうかもしれない。でも、それを口に出せば、我々も(自己規制という)検閲の主体になってしまう。今回は、我々アーティストはまったく相談されていないので、そうはなりませんでしたが」

検閲と自主規制

――今回の中止について、津田さんは安全問題を理由にしていて、「検閲」を否定しています。「不自由展」実行委は「検閲」だと批判しています。アーティストの皆さんも、「検閲」という理解ですか?

「いや、いろいろです。それに、一口に『検閲』と言っても、上からのはっきりと目に見える検閲もあれば、『これはまずいかも』と自分でブレーキを踏む自己検閲まで、(その態様は)様々です。

中国なんかだと、非常に分かりやすい。展覧会があると毎日のように検閲官がやってきて、その指示によって展示内容が変わったりする。キュレーターは逆らえば大変なことになるので、言うことを聞かざるをえない。実際に弾圧された人もいますのでね。

でも、日本の場合、非常に分かりにくい自主規制という形になるんです。組織内で、あるいはアーティストとキュレーターとの間で、相手を慮ったり、和を崩してはいけないみたいな意識が働いたりして……。そういう検閲の構造に、アーティスト自身も組み込まれてしまっているんです。それで、『この美術館、このキュレーターだったら(踏み込んだ作品は)無理だろうな』と判断し、仕事が欲しい時には『こっちの(おとなしめの)作品でどうですか』となる。あるいは、こちらがアイデアを出して、最初はキュレーターから『いいね』という反応があっても、(その後)『ん~』という感じになり、いろんな理由で実現しない。キュレーターも、正直にその理由を説明すると『検閲だ』と批判されかねない警戒心が働いて、なかなかはっきりと言わないんですね」

「それでも私たちは作品を作りたい。世界を見れば、(海外に)発表の場はあるし、お金を出してくれる人もいる。だから作るんですけど、日本にいて目の前で起きていることを作品化していても、日本では見せる場所に苦労するんです。

これが日常化していることに悶々としていました。なので、今回の問題が起きて、ようやく今の状況を聞いてもらえるし、人々の意識に問題を載せることができた、と前向きにとらえています」

「天皇の写真を燃やした」のではない

――今回の問題は、日常起きていることの延長にある、それが可視化された現象ということですね。特に、今の公立美術館で展示できないジャンルというのはありますか。

「まず、歴史。被害を受けた歴史なら、まだいいんですが、加害の歴史はダメです。あと、天皇もタブー。80年代に大浦信行さんの事件があって以来、公立美術館では天皇を扱う作品は展示できなくなっています」

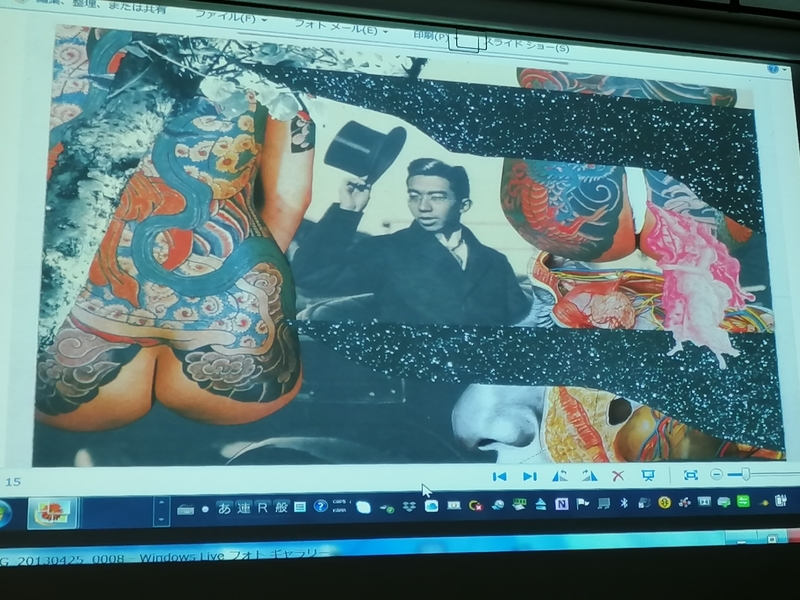

――富山県立近代美術館での大浦さんの展覧会の後、昭和天皇の写真を使ったコラージュ作品について、県会議員が不快感を表明し、その批判をメディアが報じ、右翼の抗議行動が展開されるなどの問題になった事件ですね。美術館は買い取った作品の売却を決定し、図録を焼却しました。その後、この作品は沖縄県立美術館の展覧会で展示される予定でしたが、中止されるという検閲事件が続きました。その大浦さんの作品が、今回の「表現の不自由展・その後」で抗議が集中した対象の1つでした。

「みんな『天皇の写真を燃やした』と騒いでいますけど、違うんですよ。大浦さんはアメリカに住んでいる時期があって、外国にいると自分のアイデンティティというものを考えますよね。その時に、大浦さんは自分の中に天皇がいる、ということに気づいたんです。天皇とか神とか、そういうものって人間の無意識の中に存在して、理性でコントロールできるもんじゃないでしょう?

自分の内なる昭和天皇に気づいた大浦さんは、自身のポートレートを作るのに、そのイメージを使った。ところが、富山の美術展の後にそれを問題にされた。図録が焼却されたのは、大浦さんからすれば、自分のポートレートが焼かれたんです。ものすごく痛みを伴う出来事です。今回の映像作品は、自分のポートレートが燃やされたのを再現したもので、天皇批判でもなんでもないんですよ。自分の痛みの表現なんです」

人や社会の矛盾に形を与えるアート

――なのに、政治的プロパガンダのために天皇を貶めている、というような非難が多い。

「非常に表層的ですね。アートは、単なるプロパガンダやメッセージとは違います。人間は、1人ひとりの中に善もあれば悪もいる、すごく矛盾した存在です。たとえば左寄りの考えの人の中にも、右っぽい感情が存在したりしますね。いろんな矛盾を抱え、葛藤がある。社会にも矛盾やカオスが存在する。そういうものに向き合って、形を与えるのがアートなんです」

個と個の濃密なコミュニケーション空間としての美術館

――慰安婦を象徴した少女像も問題視されました。

「(作成した)キム・ウンソン、キム・ソギョン夫妻は、政治的メッセージとしてあれを作ったわけじゃないですよね。たとえ政府同士が合意して、『これで解決した』と言っても、慰安婦として痛みを受けた人の個の歴史は、大文字で書かれた歴史とはまた別ですから。アートというのは、個に向かうんです。どれだけの苦しみを受けたのかを、わかり合うきっかけだと思います」

――ただ、あの少女像は、韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協、現在は「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」)などが、ソウルの日本大使館前で行っている日本に対する抗議デモが1000回になるのを記念して作られ、設置されたのが最初ですよね。そういう出自から、政治的メッセージを汲み取ってしまうのはやむをえないのでは……?

「ただ、(デモの場ではなく)美術館に置かれると、作品を別の視点で見ることもできる。確かに、政治運動の中で使われてきた歴史はあった。それは1つ。ただ作品には、もう1つ、被害者である個に寄り添う、声なき人に声を与えるというレイヤー(層)もある。さらに、あれを作るまでのキム夫妻の体験や思い、というレイヤーもある。作品には、1つではなく、いくつもの層が重なっているんですね。それを感じ取りながら、『いや、やっぱりこれはダメだ』という人もいれば、『これはいいね』という人も出て来るでしょう。公的な場で、そういう様々な声が出て来るというのが理想だと思う。

美術館の空間は、そんなふうに、矛盾に満ちた個と個が出会う、濃密なコミュニケーションの場なんです。そこには政治的な意見が出て来たり、それに反対する声もあったりする。作品に一歩近づいてみて、やりとりすることができる場が、公的美術館であって欲しい」

――「RE Freedom AICHI」を通じて、小泉さんがやりたいことを教えてください。

「『不自由展』を1日でも早く再開することを目指しますが、それだけではなく、美術館というのはどういう空間なのかを考え、共有化する機会にしたいと思います」