父子であり調教師と騎手である2人の、これまでとこれからのストーリー

1頭のために中山遠征

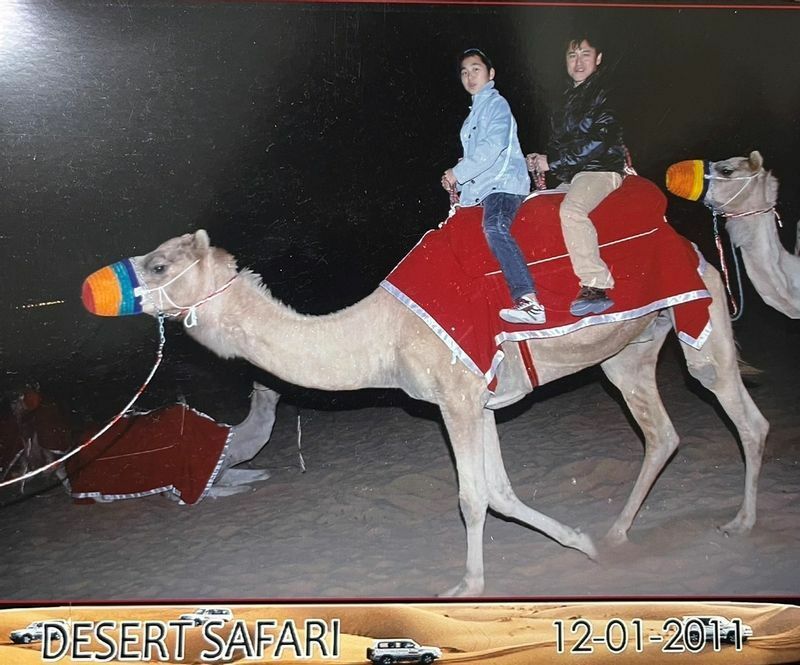

「父と一緒にラクダに乗りました」

丁度12年前、2011年の1月12日。小崎綾也少年はドバイにいた。競馬場がナドアルシバからメイダンに替わって一年。彼の父でスマートファルコンを管理していた調教師の小崎憲は、ドバイワールドカップ(GⅠ)への挑戦を視野に入れ、新コースを視察に訪れた。その際、一緒に中東へ渡ったのが子息の綾也だった。

「この時、僕は中学三年生で、騎手を目指していました。父も母もいつも優しくて、温かい家庭で育ててもらいました」

それから干支がひと回りした今年、1月8日の中山競馬場は3日間連続開催の中日。前日も翌日も中京競馬場で騎乗した綾也だが、この日は1頭だけに乗るために、中山に来ていた。騎乗したのはポルックスSに出走したニューモニュメント。前々走では、直後にGⅠ・チャンピオンズCを勝つジュンライトボルトを相手に楽勝していた。綾也は言う。

「実は僕、ジュンライトボルトの調教に何度か乗った事がありました。その時にダートは走りそうと感じたので、レースでも常に注意を払っていました」

だから差し切れたというが、それにしても完勝といえる内容だった。

そして、今回、一鞍のために参じた中山で、レース前、胸の内を吐露した。

「ここは何としても勝ちたいです」

パドックではそんな気持ちが態度に表れた。小崎は騎乗合図のかかるだいぶ前に一度、下見所に姿を現した。右手で作った庇で、西陽を隠しながらパートナーの様子に目を凝らした。

「中山は二回目という事もあり、落ち着いていました」

電光掲示板でオッズを確かめると、2番人気。1番人気はウィリアムバローズだった。

「すぐ横でウィリアムバローズの上村(洋行)調教師と三浦皇成騎手が話しているのが見えました。土日の傾向から逃げ馬が圧倒的に残っていたし、1番枠でもあったので、逃げの一択だろうと思いました。強い馬なのは分かっていたから、当然、怖い存在でした」

やがて「止まれ」の号令に続き、騎乗合図が告げられた。

ニューモニュメントを管理するのは父の憲。綾也が騎乗すると、並ぶようにして横を歩いた。

「父からは細かい指示はなく『自信を持って行け』とだけ言われました」

綾也は「この世界に入るのに、最も大きな影響を与えてくれた」人物として、父の名を挙げた。しかし、いざデビューした後の関係については次のように語る。

「父子というよりも、調教師と騎手としての会話が圧倒的に増えました」

そんな会話の中で、父子のアドバンテージを感じる事があると続ける。

「互いに遠慮する事なく、何でも伝えられるのは、馬にとっても良いと感じています」

これに関しては憲も首肯して言う。

「うちの厩舎には調教から乗ってもらい、馬のクセなども把握してもらっています。息子だから頼むというのではなく、うちの馬を知っているから、という事を踏まえ、依頼をするケースはあります」

またもや強い勝ちっぷり

後ろ盾のない騎手も多い中、父が調教師というのは環境としては恵まれている。しかし、それに甘えず、父の期待に応えるべく、綾也は自ら少しでも厳しい環境に身を置いた。昨夏には誰一人知人のいないアイルランドへ飛び、馬漬けの日々を過ごした。

「19年にニュージーランドで修行したのですが、コロナ騒動で帰国を余儀なくされました。だから機会があれば、また海外で経験を積みたいという気持ちは常にありました」

そうして渡ったかの地では、ジョセフ・オブライエンに師事した。

「若い騎手が沢山いたのですが、皆、レベルが高くて、ハングリー精神も旺盛。自分も負けていられないと思いました」

約4ケ月の滞在で、騎乗したのは8レース。しかし、それ以上に多くの刺激を受けて、帰国。時を同じくしてニューモニュメントも競馬場に戻ってきた。

12月の師走Sでは「2コーナーで僕が余計な事(外にプレッシャーをかけた)をした分、2着に負けてしまいました」と綾也。それでもポルックスSで、引き続き、乗せてもらえた。これには憲が言う。

「前田オーナーのお陰もあって、また綾也で行かせてもらえる事になりました」

再び綾也の弁。

「ニューモニュメントは本当に強い馬なので、現在の自分ではいつ乗り替わりとなっても仕方ないと思っています。そんな中、引き続き乗せていただけたので、前田オーナーに感謝すると共に、何としても勝ってお応えしたいと考えていました」

ゲートが開くと、予想通りウィリアムバローズが逃げた。小崎のニューモニュメントは14頭立ての10番手で最初のコーナーにさしかかった。

「ウィリアムバローズがハナへ行ったのは分かりました。ただ、こちらとしては馬のリズムを優先したので、無理に追いかける気はありませんでした。道中も、楽に逃げていると感じたけど、僕の方も手応えがあったので、力を信じて、動かずにいました」

追い出したのは最後の直線に向いてから。

「ラスト1ハロンの伸びは考えていた以上に素晴らしく、最後はかわしてくれたのが分かりました」

逃げて2着に粘った1番人気馬との差はクビだった。しかし、その着差以上の強さを感じさせる圧倒的な勝利だった。

12年前、ラクダに乗った2人のこれからの関係

安堵の表情の綾也が下馬すると、すぐに憲が手を差し伸べてきた。綾也が父の様子を述懐する。

「『良かったな……』のひと言でしたけど、表情は嬉しそうでした」

父からすれば出来る限り息子に乗せたいと考えるのは自然だろう。しかし、必ずしもそうは出来ないのが、プロ同士が鎬を削る勝負の世界。理想と現実の隔たりに苦悩する事もあるだろう。

「父は僕の前では一切、そういう素振りは見せません」と綾也は言うが、憲に同様の質問をぶつけると、違った景色が見えてくる。

「トップジョッキーでも乗り替わりになるのが当たり前の時代ですからね。これは本人も分かっているでしょうけど、現在の彼の成績を考えれば、当然、何もかも乗せてあげるというわけにはいきません」

プロの調教師のジャッジとして、心を鬼にするより仕方ないという事だろう。しかし、次のようにも続けた。

「ただ、正直な話、他の厩舎に乗っていたら、別の目線で見てしまう事はあります」

それ以上は語らなかったが、別の目線というのが父親の眼差しである事は、火を見るよりも明らかだ。

憲は更に続ける。

「繰り返しになるけど、ニューモニュメントに関しては乗せ続けてくださる前田オーナーに感謝しかありません。綾也については、今後も努力を続け、成績を残してもらうだけです。私が依頼しても『父だから』というのではなく、誰もが『あのジョッキーなら依頼するのも当然』と思えるくらいの成績を残してもらい、いずれは私の依頼を断れるほどになってほしいです」

このように考えてくれる父親の馬で大レースを制す事が出来れば、最高の親孝行だね、と告げると、綾也は答えた。

「勿論、そうですけど、逆に自分がチャンスをもらえているのだと考えて、これからも引き続き乗せていただけるように腕を磨いていきます」

12年前「ラクダに乗った」という地に、父と共に戻る日は来るのか。人は成長すると同じ景色でも違って見える。だから、もしその日が来たら、果たして綾也の目にはどのような景色が映るのか。12年前とは全く異なる父の姿も見えるだろう。改めて話を聞ける事を願いたい。

(文中敬称略、写真撮影=平松さとし)