現職検事の証言で分かった裁判所の不公平

約1億3200万円の脱税をしたとして所得税法違反罪に問われ、無罪が確定した元クレディ・スイス証券部長の八田隆さんが、有罪の見込みがないのに、(1)国税庁が告発し、(2)東京地検が起訴し、(3)1審無罪後に検事控訴したのは、いずれも違法――などとして、国に5億円の損害賠償を求めている裁判で9月11日、1審を担当した広沢英幸検事が証言した。

無罪が確定した事件の元被告人が起こした国賠訴訟で、現職検事が証人出廷するのは極めてまれ。広沢検事は、東京地検が控訴を決める過程を語る中で、裁判所が完成前の判決原稿を検察側だけに提供することが半ば慣行になっていることを認めた。以前からささやかれていたことではあるが、現職検事が公の場でそれを認めたのは、おそらく初めてだろう。弁護人にそのような便宜が図られることはまずない。事実が明るみに出たことで、裁判所の公平さが問われる。

弁護人にはけんもほろろの対応

民事事件の場合は、法律で「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」(民事訴訟法252条)と定められ、判決言い渡し後、すぐに当事者に原本が渡される。一方、刑事裁判にはそのような規程がなく、判決言い渡し日には判決書原本が完成していないことは珍しくない。

その場合、裁判長は判決原稿を元に判決を言い渡す。関係者はそれをメモして、上訴するかなど、今後の対応を考えなければならない。有罪判決だった場合、弁護人が求めても、判決原稿を提供されることは、まずない。

たとえば、昨年11月、受託収賄罪に問われ、1審は無罪だった美濃加茂市長に対し、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)が逆転有罪判決を言い渡したが、このような場合でも、弁護人に判決原稿の提供はなかった。名古屋高裁は、報道機関向けに63ページに及ぶ「判決要旨」を提供していた。弁護人が、「マスコミ向けの要旨でいいから提供して欲しい」と要請したが、同高裁はけんもほろろの対応だった。

八田さんの事件で、一審判決が言い渡されたのは2013年3月1日だが、この日に報道機関向けに出された判決要旨は1枚のメモのみ。正式な判決文である判決書が作成されたのは3月15日だった。検察官の控訴は、判決書の謄本が交付される前の12日に行われている。

一審判決に立ち会った検察官は、広沢検事一人。八田さんの一審主任弁護人だった小松正和弁護士によると、「無罪と聞いて、検察官は呆然としてメモもとらずにいた」という。

こうした事実から、国賠訴訟で八田さん側は、検察が1審無罪判決の内容を十分理解しないまま控訴を決めた、と主張している。

「以前にもいただいた」と検事

これに対し広沢検事は、「無罪の予感はまったくなかったので、(無罪と聞いて)驚いた」としつつも、「気を取り直して、ノートにポイントをメモした」と反論。「判決言い渡しから数日以内に(裁判所から)判決要旨を入手し、それを読んで検討した」と証言した。この判決要旨は、特別公判部の部長、副部長を含めて控訴を決めた会議でも事前に配られた、という。

広沢検事は、「以前にも控訴審査の際、裁判所から(判決原稿の)写しをいただいたことがある」と証言。「無罪の時には判決原稿を提供してもらうのが慣行になっていたのか」という問いには、「当事者、いずれもいただけるものと思っていた」と述べた。

しかし、前述のように、弁護人は頼んでももらえない。

元東京高裁裁判長の木谷明弁護士は、裁判所が検察のみに判決原稿を提供する行為は「ごく普通にやられている」と語る。

「検察は(組織としての)控訴審議があり、上級官庁を含めて検討するため、いったん控訴すると事実上取り消すことはできない。だから、裁判所としては、よくよく検討して控訴は慎重にしてもらいたい、という意味があった。かつての判決原稿は、鉛筆書きでいろいろと書き込みがあり、それを見ると合議の過程が分かってしまう可能性もあった。弁護人に提供するのは消極的なのは、それもあってのことだろうが、パソコンで作成する今の時代に、弁護人に見せない理由はない。未定稿として、どちらにも提供すべきでしょう」

上訴検討のために、早く判決内容を正確に把握したいのは、弁護人も同じ。マスコミ向けには大部の判決要旨を用意しながら、弁護人には何も提供しないなどいう対応は、もってのほかだ。全国の弁護士は、今回の証言を受けて、必要な場合は、裁判所に判決原稿の提供を求めたらよい。裁判所が今後もなお、これまでの不公平な対応を続けるのか、注視したい。

それにしても、いくら法律で決まっていないとはいえ、裁判官たる者、本来は判決言い渡し日までに判決書を仕上げておくべきなのではないか。そうすれば、言い渡し後に正式な判決書の謄本を検察・弁護側双方に交付でき、このような問題も起こりようがない。この点についても、裁判所の改善を求めたい。

検察官の控訴は適法か

今回の事件では、検察が、判決原稿を提供した裁判所の期待に応えて「よくよく検討して控訴は慎重に」行ったのかどうかが、争点の一つになっている。

クレディ・スイス証券は、給与体系が複雑だったため、株式報酬も源泉徴収されていると思い込んでいる者が多く、集団申告漏れを起こした。2008年に300人ほどの社員、元社員が一斉に税務調査を受けたが、そのほとんどが申告漏れ。うち、コンプライアンス部長を含めて100人ほどが株式報酬に関して無申告だった。当然、彼らは修正申告の上、追徴課税が課される。ところが八田さん1人が、それでは済まず、故意に脱税したとして、刑事訴追された。このため、八田さんは決まっていた転職が取り消され、仕事を失った。

八田さんは、一貫して脱税するつもりはなかったとして否認。1審の東京地裁(佐藤弘規裁判長)は「被告人が(申告時に)過少申告の認識を有していたと認めるには合理的疑いがある」などとして無罪とした。広沢検事は、この判決について「検察側が提出した証拠の推認力を不当に低く評価している不当な判決」とし、東京地検も東京高検も「控訴して覆すべきである」という意見で異論はなかった、と証言した。

しかし東京高裁(角田正紀裁判長)は、控訴審を1回で結審させ、2014年1月31日に「被告人が積極的な所得秘匿工作を行った事実がみとめられない」など、1審よりさらに踏み込んだ事実認定で、検察側の控訴を棄却した。

検察は上告は断念し、判決は確定。国税庁が告発し、特捜検察が捜査・起訴した事件で、無罪が確定した初めての事件となった。

控訴審判決言い渡しの後、角田裁判長は八田さんに対し、率直にこう語りかけた。

「裁判所も迅速な審理に努力したが、難しい事件であり、証拠は1万ページにのぼり、双方の主張を十分聞いたために、一審で1年3ヶ月、控訴審で9ヶ月かかってしまった。もっと早くと、被告人の立場からは思うだろう。これは、裁判所の課題です」

「引き返す勇気」はどこへ

しかし、「裁判所の課題」以前に、とうてい有罪が見込めない事件を控訴し、無罪確定を引き延ばした検察の問題があるのではないか。

大阪地検特捜部が証拠を改ざんし、それを隠蔽した事件が明らかになったのが2010年9月。これについての最高検調査報告書は、捜査、公判いずれの段階でも、「引き返す勇気」を持つことの大切さが指摘されている。さらに最高検は、2011年9月に倫理規定「検察の理念」を作成しているが、そこには次のような一文がある。

〈あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない〉

八田さんが起訴されたのは、その後だ。しかも、1審の無罪判決の前には、1審無罪、控訴審有罪となった事件の上告審で、最高裁が「控訴審が事実誤認を理由に一審を覆すには、一審の論理則、経験則違反を具体的に示す必要がある」と判示して無罪とした判決があった。高裁で一審無罪を覆して有罪にする際の基準を厳格にしたのだ。

にもかかわらず、八田さんの事件では、それまで必ず有罪になっていた国税庁告発の事件を一審で無罪確定させるわけにはいかないと、逆転有罪は無理とわかりつつ、いわばダメモトで控訴したのではないか。検察が「引き返す勇気」を持てなかったために、八田さんは9か月も余分に、被告人の座に留め置かれたのではないか。そんな疑問が拭えない。

「被告人という立場」の不利益

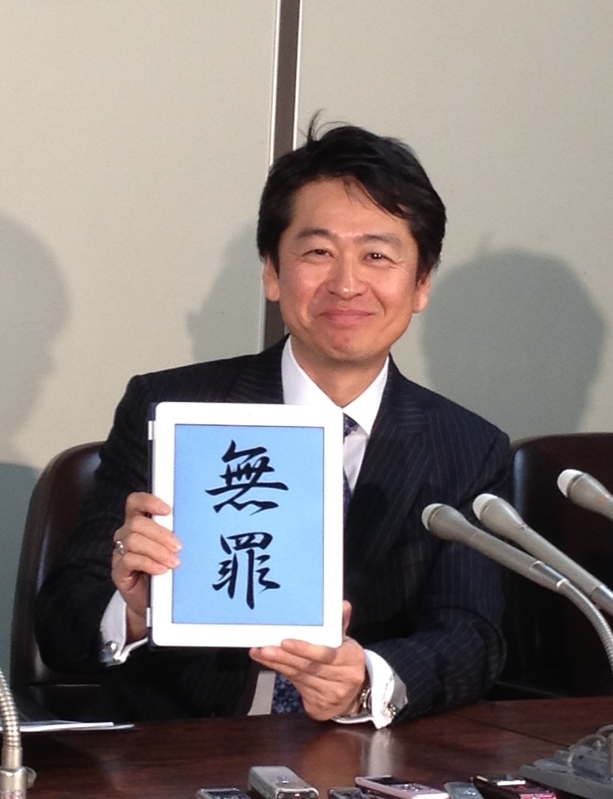

控訴の正当性を力説する広沢検事の証言の後、記者会見を開いた八田さんは、「検察の体質はまったく変わっていない。残念であると同時に怒りが湧く」と述べ、検察側の控訴について次のように語った。

「被告人という立場は、非常にストレスが大きい。職につけない。世間から罪人扱いされる。だからこそ、嫌疑が晴れたら、速やかにその立場から解放されるようにしないといけない。なのに社会的に不利益な(被告人という)立場が、必要以上に長引かされている。本来は、欧米のように、検察官上訴を認めるべきではない」

今回の国賠訴訟で、検察の控訴について、裁判所がどのような判断を示すのか注目したい。