日本人としての内省~三笠宮文書を読み直す

三笠宮崇仁さまが亡くなられた。昭和天皇の末弟で、お年は100歳。新聞各紙の評伝には、陸軍将校として支那派遣軍総司令部に勤務されていた戦時中、戦争や軍部を批判し、平和を願い続けていたことが書かれている。

いったいどのような批判をされていたのか。それを軍部はどう受け止めたのか。あるいは、戦後、ご自身の過去はどう振り返られていたのか……。これを機に、三笠宮さま自身が書かれたり語られたりした資料を読んでみた。(以下敬称は略す)

若杉参謀による講義録

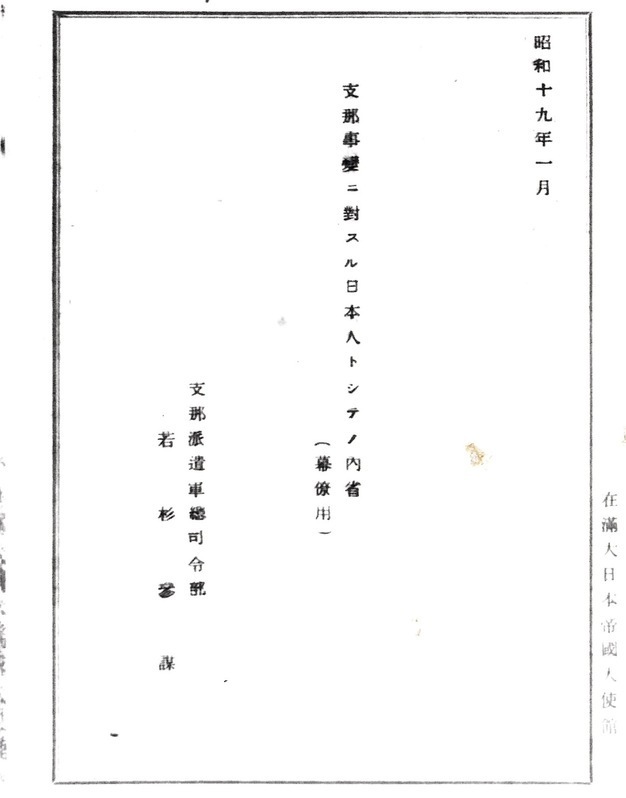

まずは、各紙が紹介している「支那事変に対する日本人としての内省」と題する文書。付属資料も含めて40ページあまりで、「若杉参謀」の名前で書かれている。三笠宮は「お印」が若杉であることから、このコードネームで呼ばれていた。

月刊誌「THIS IS 読売」1994年8月号掲載のインタビューで、三笠宮はこの文書は付録の資料も含めて「確かに私が書きました」と述べ、いきさつを次のように語っている。

「南京の支那派遣軍総司令部には、参謀としてちょうど1年間(1943年1月~1944年1月)勤務しました。その終わりごろに、お別れを兼ねて総司令部内の幹部に講話をしないかということになりました。そこであらかじめ若い将校たちに質問をだして回答を求めました。講話の際は回答者と問答しながら私の見解を述べました。その時は総司令部の将校全員が聴講されていました。それをまとめたのがこの文書です」

いわば講義録だ。

言論が弾圧されている最中だからこそ発言

文書は、次のように書き出されている(原文はカタカナ旧漢字表記だが、本稿で引用する際にはひらがな新漢字にし、「其の」「或いは」など一部漢字をひらがなとし、読点を加えるなどした。太字は江川による)。

〈本稿は支那派遣軍総司令部佐尉官に対し実施せる教育の原稿にして、佐尉官に対しては、その地位及び素質等に鑑み、教育の際は特に機微なる事項は除きたるも、主として幕僚の参考として原文に加筆印刷せるものなり。

戦争指導の要請上、言論は極度に弾圧せられあり、若干にても日本に不利なる発言をなし、あるいは日本を批判する者は、たとえ真に日本を思い、中国を愛し、東亜を憂うる熱情より発するものといえども、これを遇するに、日本人にありては「売国」を以てし、中国人にありては「抗日」「通敵」あるいは「重慶分子」をもってせらるる今日、一般幕僚においては大胆なる発言は困難なり。これ、予幕僚の末席にありながら、僭越を顧みず、特に発言せし所以なり。諸官これを諒とせられたし〉

三笠宮の当時の階級は少佐である。

何故支那事変は未だ解決せざるや

「佐尉官教育 昭和19,1,5 南京」とあるので、講話はおそらくこの日に行われたのだろう

その目的やテーマは、次のように記されている。

〈教育目的=陸軍軍人の「内省」と「自粛」を促すと共に、支那事変に対する認識の統一を図るに在り。

研究課題=第一研究

一、満州事変の出兵目的如何。

二、支那事変の出兵目的如何。

第二研究

一、何故支那事変は未だ解決せざるや。

二、いわゆる対華新方針の最も有難き点は何処に在りや。

第三研究

大東亜戦争の現段階に於いて、支那派遣軍としては其の戦争目的を何に置くを至当とするや〉

たとえば、「第二研究」の「支那事変」がなぜ今なお解決しないか、というテーマでは、次のような問答が記されている(地の文との違いを明確にするため、問答は原本通りカタカナで、三笠宮がコメントしている地の文はひらがなで表記する。なお{}の中は、江川によるふりがなと注である)。

責任は日本にあり

〈問 貴官ハ「中国人ハ個人主義」ナリト断ジテ居ルガ、本当カ

答 国家観念ノナキ意味デアリマス

真の中国人は家族主義である。個人主義は特に上海附近の欧米かぶれの一部である。

問 次ハ「蒋介石ノ抗日排日教育徹底シアル為」ト称スル考エガ大分多イガ、「何ガ蒋介石ヲソウサセタカ」

答 甲、ユダヤノ思想デアリマス

乙、ユダヤノ思想ト国際共産党ノ暗躍デアリマス

問 他ニナイカ

答 一部ノ日本人デアリマス

蒋介石が抗日になった原因は、種々あって一口には言えないと思うが、主として日本人として之を反省して見れば、

一、明治維新以後、日本が欧米文化の輸入と共に、覇道的侵略搾取思想に感染し、欧米諸国と共に、中国に対しこれらを行ったこと

二、日清戦争頃よりの侮華思想(チャンコロ思想)

三、欧米人と日本人との中国人に与うる感作の良否

四、満州事変に対する中国の疑惑

五、満州独立後、日本の華北に対する野心

六、支那事変勃発以後、日本軍の暴虐行為による抗日宣伝の裏付け、略奪、強姦、良民の殺傷、放火等

七、中国独立革命気運に逆行し、日本の中国革命に対する援助の不測或いは妨害

八、日本人の売国的行為、日本内地に於ける抗日ポスターの印刷等

九、米英の東亜政策

十、コミンテルンの中国に対する策動及び影響

九、十は非常に重大な因子であるが、本研究の目的に鑑み省略する。

これを要するに中国を抗日ならしめた責任は、何としても隣組であり、しかも「夫」である日本が負わなければならない。「妻は夫の鏡なり」。妻の姿なりと考えていたものは、実は「夫」自らの映った影であったことを、自分は結婚生活二年後の今日シミジミと考えている。

諸官は抗日排日の思想がいけないと言うが、然らば親日思想は無条件に良いか。親日でも反民衆は絶対に不可である。愛民衆にして而して親日なるが真の親日である〉

同じテーマの中で、中国共産党についても議論の俎上に載せている。

〈問 貴官ハ「中共ガ猖獗{しょうけつ=はびこること}シアル為、事変解決ガ出来ナイ」トイウガ、中共ヲ猖獗セシメタノハ誰カ。

答 「ソ連」デアリマス。

問 今迄ノ議論ヲ聞イテドウカ。

答 一部ノ日本人モアリマス。

日本軍が華北の中国政治行政組織を破壊一掃して真空状態にし、しかも五年間に亘り「世論に惑はず、政治に拘らず」と朝晩叩き込まれて来た軍人が、中国の歴史、地理、伝統、中国人の性格、風俗、習慣等も良く弁{わきま}えず、日本式政治を行った為ではないか〉

なぜ民衆の信頼を得られないのか

日本の傀儡政権である南京国民政府に関しては、次のように説いた。

〈答解中に「国府{=南京国民政府}の成立過早」との答えがあるが、これに全然同意である。又「国民政府は無力である」又は「国民政府には魅力がない」等の答解があるが、これは民衆の信頼なき為ではないか。

然らば民衆の信頼は何故ないか。

元来国民政府は、日本が真に中国の為を思い、民衆を救い、統一国家を完成する為に作った政府と言うより、当時諸外国から非難された日本の侵略主義を掩蔽{えんぺい=覆い隠すこと}せんが為の、一時的思いつきに依る小刀細工の観が深い。

これは当時陸軍省で本問題を扱った主任者某官が、大東亜戦争で戦死される直前迄「国府を作ったのは自分の一生中の最大の失敗であった」と言われて居ったのでも明らかである。かくの如き政府なるが故に、首脳部は別として、その抹消に於ける大部分の官吏、軍人等は、真の道議に基づく抗戦の意識薄弱なる者が、又は日本を利用して金を儲けようとし、日本が彼等の口に唱へる表面的親日に誤魔化された連中であるのは当然である。

右の如き政府に民衆の信頼なきは当り前である。然し出来たものは致し方がない。一輪咲いても花は花、一夜添うても妻は妻である。特に右の中にあって、汪主席閣下{=汪兆銘}は稀に見る廉潔の士であり、真に東亜を思う熱情の人である。

陛下の御信頼もまた至って大であり、陛下は有難き大御心を以て、国府に対する日本の信義を全うせんの新方針を御允裁{いんさい=決済}遊ばされて居る。吾人{ごじん=われわれ}は成立の前記事情を反省し、本政府が真に中国四億民衆の為の「正しく」「強い」政治を行い、四億民心を国府に帰一せしむる如く、熱誠以て強力に支援しなければならない。

之が新方針に於ける「国府の育成強化」である。〉

「新方針」とは、1942(昭和17) 年12 月、御前会議で決定された新たな中国政策「大東亜戦争完遂の為の対支処理根本方針」のこと。南京国民政府の「自発的活動」の促進や治外法権や租界の撤廃などを決めた。太平洋戦争の戦況が厳しくなってくる中、日本の負担を減らすためとも言われる。これによって、1943年8月に日華基本条約に代わり日華同盟条約が新たに締結され、汪政権は日本政府と形式的には平等な関係となった。三笠宮は、支那派遣軍に着任早々の挨拶でも、この「新方針」が「従来の施策中、最も大御心に添ひたるもの」と述べ、「新方針」を徹底させようと尽力した。ただ、これによって政治的、軍事的、経済的な行き詰まりを打開することはかなわず、民衆の対日感情が改善したわけでもなかったようである。

軍幹部はしどろもどろに……

ところで、聞き手である軍人たちは、三笠宮の講話をどのように聞いたのだろうか。

陸軍主計中尉として支那派遣軍総司令部軍事顧問部に所属していた小川哲雄氏(元拓殖大学専務理事)が、著書『日中終戦史話』の中で、若杉参謀、すなわち三笠宮の講話の状況を次のように書いている。

* * * * * *

総軍の若杉参謀から総軍司令部尉官将校に対し、次のような命令が下された。

「支那事変が今に至るも解決せざる根本原因について思うところを述べよ。

但し、三行三十字以内とする。」

文章が長ければ楽だが、短くすればするほど難しい。われわれ若手将校はあれこれと知恵をしぼって解答を書いた。

数日後、総司令部大会堂に尉官将校数百人が参集した。壇上には黒板を背にして若杉参謀が立たれ、左右には総軍司令官、以下参謀長、将官、佐官がずらりと居並んだ。陪席という格好である。

若杉参謀の公表がはじまった。

「支那事変未解決の根本理由に関する諸官の解答についてつぶさに目を通した」

参謀はその解答の代表的なものについて一枚一枚手にとって読み上げられた。

曰く、蒋介石の徹底した抗日教育。

曰く、ソ連の延安を通ずる支援。

曰く、米英の物的援助。

曰く、ビルマルートの打通。

曰く、中国大陸の広大さ。等々。

若杉参謀はその各々について、解説を加え、事変未解決の一つの原因であるかも知れない、とされながら、

「しかし、そのいずれにも本官は満足しない。諸官の解答は事変未解決の原因の一つだとしても、それは単に枝葉末節的、あるいは部分的原因にすぎない。いずれも本官の考える根本的原因には程遠い。諸官の解答は落第である」

若杉参謀は机の上に積み重ねた解答の中から一通の答案を取り出し、

「但し、この解答だけは本官が期待した唯一のものである」

「沢井中尉、前えっ」

沢井中尉(大阪在住)は私と軍事顧問部の同僚であり、大阪外語の出身であった。

沢井中尉は若杉参謀の前に進んだ。

「読み給え」

沢井中尉は自分の書いた答案を両手で眼の前に掲げながら、大きな声で読み上げた。

「支那事変未解決の根本原因は、日本人が真の日本人に徹せざるにあり」

沢井中尉が読み終わると、間髪を入れず、若杉参謀の声が語気鋭く講堂にひびいた。

「その通り。事変未解決の根本原因は日本人が真の日本としての行動をしていないからだ。

略奪暴行を行いながら何の皇軍か。現地の一般民衆を苦しめながら聖戦とは何事か。

大陸における日本軍官民のこのような在り方で、いったい陛下の大御心にそっているとでも思っているのか」

若杉参謀の前にならぶわれわれ尉官はもとより、左右に居ならぶ総司令官以下、将官佐官、ひとしく頭を垂れ、満堂粛として声がなかった。

若杉参謀はさらに語をついで

「わが日本軍に最も必要なことは、武器でもない、弾薬でもない。訓練でもない。これだ」

若杉参謀はくるりと後ろを向き、黒板に大書された。

”反省、自粛”

「自らをかえりみ、自らをつつしみ、自らの一挙一動、果たして大御心にもとることなきかを自らに問うことである」

言々火のごとき若杉参謀の一語一語であった。軍の驕慢、居留民の堕落を衝いて余すところなく、今、この時、真の日本人、全き皇軍に立ちかえることが出来ねば支那事変は永久に解決しないであろう、と断ぜられた。

満堂、声がなかった。

私は参謀の御言葉の中に日中事変そのものの不道義性へのお怒りを感じた。

全員起立のうち、若杉参謀が退席された。

退席されるや否や、総軍高級副官が冷汗をぬぐいながら、われわれ尉官に対し、

「只今のお言葉は、何ともその、恐れ多い次第であるが、その何というか、あまり、いやまあ、なるべくだな、外部には、口外せんようにな」

汗をふきふき、しどろもどろの高級副官であった。

* * * * * *

この講義録のその後の扱いについて、三笠宮は先の『読売』インタビューで次のように述べている。

「この文書は私の転任後に総司令部から『危険文書』と見なされ、没収・廃棄処分になったと聞いています。このことからみても、まだ派遣軍全体がそういう(この内容を了承する)雰囲気になっていなかったことは確かです。私としても、皇族という地位にあったればこそ、これだけ思い切ったことが言えました」

当初は「聖戦」を説いていたが…

このように軍や戦争に対して批判的な考えに至った経緯を、別のインタビュー(『昭和経済史への証言・下』安藤良雄編著・毎日新聞社)で以下のように語っている。

〈士官学校を出てから見習士官になり、少尉に任官してからは、初年兵教育やらいろいろな教育をやりました。その後、陸大に入るまで中隊長代理をやっていました。中隊長代理になると毎週精神訓話というのをやるわけですね。そのときはまだ何も知らないので、「日本軍のやるいくさは正義のいくさなんだ、聖戦なんだ」と大いに説きました〉

〈ところがです、戦地へ行って見聞してみると、内地で考えていたのとはずいぶんちがうのです。もちろん軍人としてはりっぱな行動をした将兵が多かったわけですから、次に述べることがらはそういう方々にはあてはまりませんが、とにかくご承知のように、上海上陸以来、残虐事件とか婦女子に対する暴行だとか、罪なき民衆の家を焼くとか、実際にあったわけです。そのころ、岡村寧次大将が北支那方面軍司令官として北京におられました。(中略)岡村大将は四悪――略奪、強姦、放火、暴行――はやめなくちゃいかんとさかんに説いておられました。

私は昭和18年の1月に南京へ赴任したわけですが、その直前に「対華新方針」というものが日本政府から出されました。「いままでのように民衆の反感を買うようなことをやらないで、真に中国の民衆のためを思った行動をとらにゃいかん。それとともに、日本軍の政治的支配をなるべく早くやめて、南京の汪精衛(=兆銘)政権を育成強化して、これに政治権力を譲らねばいけない」という方針ですね。だから私としてはたいへんありがたいときに赴任したわけです。それで支那派遣軍の参謀として各隷下部隊を回るときでも、「『対華新方針』でいかなくちゃいかん、悪いことをしちゃいかん」ということをいってまわりました。その点たいへん幸運だったと思うのです。しかしもう遅かったですね、気がついたのが〉

かつての部下へのお詫び

三笠宮は、軍を批判するだけではなかった。当初「聖戦」を説いた自身についても、内省を深めたようである。戦後、古代オリエント史の研究に没頭した三笠宮は、1956(昭和31)年に一般向けの歴史書『帝王と墓と民衆~オリエントのあけぼの』(光文社カッパブックス)を出版した際、「わが思い出の記」と題して、歴史研究に進んだ自身の選択について、幼少期の頃から経緯を詳しく書いている。その中に、こんな記述がある。

〈1936年の春、士官学校を卒業するとすぐに、千葉県習志野の騎兵隊に勤務を命ぜられた。(中略)当時のことを思い出すたびに1度は書いておきたい、というよりむしろ、当時、青年将校であったわたくしの精神訓話をきかされた方々に「ざんげ」したいことが2つある。それをここに書きとめておこう。

1つは、「忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず。」という平重盛の言葉を例にひいて、この場合どうするか、という質問をよくしたことである。わたくしの原案は、そうした場合は、「大義、親{しん}を滅す」で、上官の命令、つまりは大元帥陛下の命令に服従することだというにあった。なぜならば、こう割り切らなければ捨て身の行動をとることがとうていできるものではないと思ったからだ。軍人は任務を達成するために死なねばならぬことがある。(中略)人間というものは割りきらねば勇敢な実践はできない。しかしながら割りきればとかく誤りを生じる、というより人間の精神なり行動なりを割りきろうとすること自体が無理なのだとは、二十歳をすぎたばかりの当時、ほとんど思いおよばぬことであった。

上官の命令が、かならずしも正しいとはきまっていない。満州事変や二・二六事件にあらわれたように、一部の軍人が「大御心」とひとりできめて、自己の意志を部下に強制することさえあった。(中略)誤った命令で生命を捨てた人こそほんとうにあわれだった。こんなことをわたくしが真剣に考えだしたのはずっと後のことで、その当時はこの命令服従の関係をきわめて安易に割りきっていた。わたくし自身の苦労がたりなかったのであろうが……。

今日ふりかえってみて、わたくしはこういうことを話した方がたには、まったくおもはゆい気がしている。もう一つは「聖戦」とか「正義の戦い」とかいう考え方であるが、これについては後にふれることにしよう。以上の2点だけは、かつて初年兵教官として、あるいは中隊長として当時の部下であった方がたには一度はおわびしたいと、しじゅう思っていることであるが、すでに戦没された方にはお伝えするすべもなく、元気な方にしても全国にちらばっていて、お話する機会もないので、この書の出版を機会に、わたくしのありのままの気持ちを記しておきたいと思ったのである。〉

日本と中国の多くの犠牲を忘れてはならぬ

「聖戦」については、南京での支那派遣軍参謀としての一年間に触れて、こう書いている。

〈わたくしの信念が根底から揺りうごかされたのは、実にこの1年間であった。いわば「聖戦」というものの実体に驚きはてたのである。罪もない中国の人民にたいして犯したいまわしい暴虐の数かずは、いまさらここにあげるまでもない。かかる事変当初の一部の将兵の残虐行為は、中国人民の対日敵愾心をいやがうえにもあおりたて、およそ聖戦とはおもいもつかない結果を招いてしまった。この失敗は軍および日本政府首脳者に真剣な反省をうながし、新たに対華新政策なるものが決定され、わたくしが南京に在住していた一年間は、司令官以下この新方針の徹底に最大の努力をした。そのこと自体はまことによい変化であったが、すでに手遅れであった。ただ「焼け石に水」に過ぎなかった。(中略)

こうして軍の中枢部に反省がおこるまでには、満州事変の発端から数えて、じつに10年の歳月を要したのである。長い人類の歴史を考えると10年という年月は短いといえるかもしれない。しかし、軍の首脳部のこの反省がおびただしい人命――聖戦と信じ、進んで生命を捧げた同胞と、罪なき中国の人々――の犠牲の上になされたということを、われわれは夢にも忘れてはならない。

個人の心境の変化――宗教的にいえば回心――は比較的短期間におこりうるのにたいして、人間の社会とか特定の集団とかの心理的変化は、じつに時間のかかるもの、というより坂の上から大きな石をころがすようなものだと思える。わたくしがここで言いたいのは、聖戦という大義名分が、事実とはおよそかけはなれたものであったこと、そして内実が正義の戦いでなかったからこそ、いっそう表面的には聖戦を強調せざるを得なかったのではないかということである。こういう考えかたを持った当初は、すこし極端かなとも思ったが、「暴戻なる支那軍」の鉄道爆破事件が、じつは一部の幹部の陰謀によるとはいえ、とにかく「暴戻なる関東軍」のしわざであったことを知るにおよんでは、もはや極端だと思わなくなった。

こうして聖戦に対する信念を完全に喪失したわたくしとしては、求めるものはただ和平のみとなった。しかしこれもさきほどのべた「坂をころがる石」で、当時、南京の参謀であった辻政信氏を中心とする少人数の力ではどうすることもできず、かえってはねのけられてしまった。そして、坂の下までころがり落ちて何もかも押しつぶしたすえに、無条件降伏という形でやっと止まったのである〉

歴史学者の目

さらに三笠宮は、いわゆる「南京事件」「南京大虐殺」について、先の『読売』の中で、こう述べている。

〈最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします。辞典には、虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあります。つまり、人数は関係はありません。私が戦地で強いショックを受けたのは、ある青年将校から「新兵教育には、生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。それで根性ができる」という話を聞いた時でした。それ以来、陸軍士官学校で受けた教育とは一体何だったのかという懐疑に駆られました。

また、南京の総司令部では、満州にいた日本の部隊の実写映画を見ました。それには、広い野原に中国人の捕虜が、たぶん杭にくくりつけられており、そこに毒ガスが放射されたり、毒ガス弾が発射されたりしていました。ほんとうに目を覆いたくなる場面でした。これこそ虐殺以外の何ものでもないでしょう。

しかし、日本軍が昔からこんなだったのではありません。(中略)日清、日露戦争の際には、小隊長まで「国際法」の冊子をポケットに入れていたと聞きました。戦後ロシア人の捕虜が日本内地に収容されていましたし、第1次世界大戦の時にはドイツ人の捕虜がたくさん来ていました。彼らは国際法に基づいて保護されていましたから、皆親日になったのです〉

〈関東軍が非常に大きな過ちを犯したことは確かです。しかし、あらゆる歴史的事件は、原因なくして生起する事はありません。我々は今後もう一度、どうして関東軍が生まれ、そしてあんな行動をするようになったのか、戦史学として再検討する必要があるでしょう〉

同誌では、この問題についての三笠宮自身の歴史的考察も披瀝されている。事実を矮小化せず、誇張せず、物事を単純化せず多角的で冷静な分析をする。この姿勢は、まさに戦時中の文書でも見られたものだ。三笠宮は、陸大学校時代に特に戦史を学んで歴史研究に強い関心を持った、という。激動の同時代をも、歴史研究者の目で観察していたようにも思える。

戦争を実体験した世代が少なくなった中、日中双方で史実を無視した言説が飛び交う。

三笠宮が書き遺し、語り遺した事柄は、体験者として日中戦争の実相を伝えるだけでなく、いかに歴史や自らの過去と向き合うべきか、そして世の中の風潮や趨勢に惑わされずに今の時代を見つめることの大切さを、私たちに教えて下さっているように思う。ぜひ、次世代にも読み継がれて欲しいと願う。