ストーンズvsビートルズ、50年越しの遺恨再燃? ゴダール『ワン・プラス・ワン』をいま観る意義とは

「熱い時代」の特別なアーカイヴが、21世紀をも震撼させる

これまで幾度も、数え切れないほど観た。しかしいま劇場で観る本作は格別のものであることを、僕がここで保証しよう。『ワン・プラス・ワン』を浴びるように観るのは、いやほんと、かなり気持ちがいい。そして「いま観るべき」明瞭な理由がある。

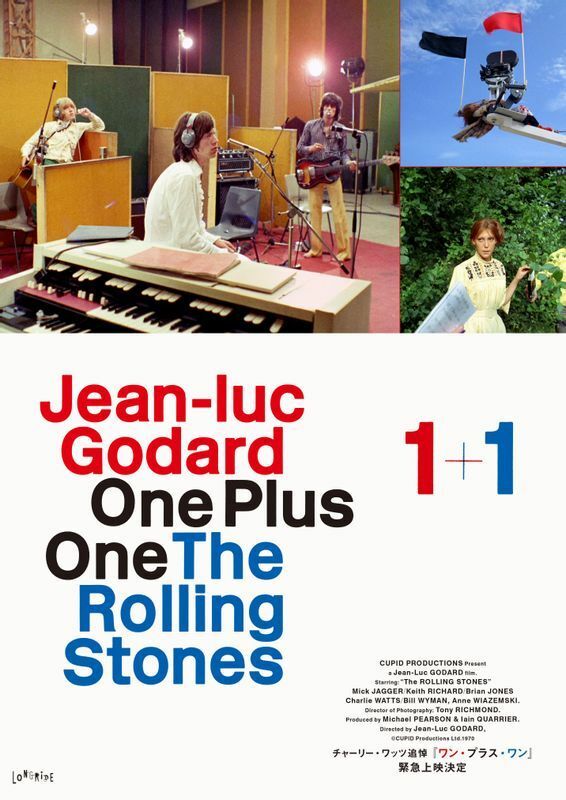

映画『ワン・プラス・ワン』とは、ヌーヴェルヴァーグの旗手として名高い、フランスが産んだ鬼才映画監督、ジャン・リュック・ゴダールが1968年に撮った作品だ。ゴダールがロンドンへ飛び、「悪魔を憐れむ歌」との邦題を持つローリング・ストーンズの名曲(原題 Sympathy for the Devil)のレコーディング風景をドキュメンタリー調にとらえつつ――しかし全体的には、シュールかつ「政治的」で挑発的な、なんだかとんでもないものになってしまった「怪作」がこれだ。去る8月24日に他界した、ストーンズの名ドラマー、チャーリー・ワッツへの追悼として、今回日本で緊急上映がおこなわれることになった。12月3日(金)より、全国順次公開中だ。

本作の見どころは、まずはもちろん「1968年のストーンズのレコーディング風景がとらえれられている」ところだ。ドキュメンタリー「タッチ」で撮られている。この部分をこそ「いま観るべき」だと、いちロック・ファンの立場から僕は声を大にして言いたい。なぜならば現在、老境に至ったグレイテスト・ロックスターたちのあいだで、ときならぬ舌戦が勃発しているのだが、その「遺恨の原点」をも一部垣間見させてくれる貴重な作品こそが、この『ワン・プラス・ワン』だからだ。

ポール・マッカートニー、『Get Back』のせいでフラッシュバックする?

まずは「舌戦」について説明しよう。火蓋を切ったのは、ポール・マッカートニーだった。彼の発言は〈ニューヨーカー〉誌によるインタヴューの席で飛び出して、本年10月18日付で報道された。マッカートニーはビートルズの音楽的豊かさについて語る文脈のなかで、こう述べた。

「僕はこれ言うべきじゃないかもしれないんだけど、でも彼ら(ストーンズ)って、たんなるブルース・カヴァー・バンドなんだ。ストーンズって、ある意味そんなもんなんだよね」

「僕らのほうが、彼らよりちょっとばかり広い網を投げてたっていうか」

突然なにを言い出すのか?と多くの人が驚いた。前年にも彼はストーンズをくさし、ビートルズを持ち上げる発言をしていた。しかし、今回のこの発言のほうが玄妙だ。なぜならばこれは、ドキュメンタリー『ザ・ビートルズ:Get Back』(以下『Get Back』)についての取材をおこなっている、その過程で飛び出したものだったから、より根は深い。

『Get Back』とは、69年1月の、いわゆる「ゲット・バック・セッション」の模様などを記録した全60時間ともいわれるフィルムや150時間以上の録音テープを掘り起こし、『ロード・オブ・ザ・リング』の名匠ピーター・ジャクソン監督が計約8時間(全3回の配信)のドキュメンタリーとしてまとめ上げた労作だ。ディズニー・プラスで11月25日より配信がスタートして、世界中で大きな波紋を呼んでいる最中だ。

つまり言うなれば、おそらく『Get Back』のせいで、マッカートニーの脳裏には60年代のあれやこれやが去来して、部分的に脳内が「ビートルズ現役時代」に戻っていって、そこで「フラッシュバックしてきた」ムカつきのせいで……つい「言ってしまった」のではないか、と僕は見る。つまりいま現在のストーンズとのあいだに特段なにかあった、ということではない。持ち越してきた「遺恨」のせいなのだ。当時のライバル意識が、無駄に尾を引いているのだ! いまのいままで。信じられないことに……。

ロジャー・ダルトリーも自主参戦?

という僕の驚きへの裏書きは、意外やロジャー・ダルトリーが与えてくれた。ザ・フーのフロントマンとして60年代を駆け抜けた、いや、ビートルズを追いかけ、ストーンズとしのぎを削った(という意識だったはずの)彼のなかにも、やはりかなり同様の「ライバル遺恨」があった様子なのだ。ダルトリーがなぜか突然、ストーンズは「たんなるパブ・バンドだ」とくさす発言をしたことが、11月14日付の英〈NME〉にて報道された。「ミック・ジャガーはロックンロール・パフォーマーのナンバーワンだ」としながらも、彼はこう続けた。

「でもバンドのほうは、あんな音楽が夜中にパブの外に流れてきたらさ、きっと思うよね。『ふーん、よくあるパブ・バンドだな』って!」

ほとんど言いがかりというか、難癖というか……ダルトリーのこの発言における「なぜいま?」問題については、僕はこう考える。「チャーリー・ワッツの逝去が引き起こしたハレーションのひとつ」なのではないか、と。

「60年代の遺恨」の正体とは

ワッツの死は、世界中のロック・ファンに、すさまじい衝撃をもって受け止められた。60年代前半発祥バンドのなかで、最もコンスタントな足取りで、最長不倒記録を更新し続けていたストーンズのなかでも「最健脚」であるかのような人物の突然の逝去に、だれもが慟哭した。そしてストーンズの未来を案じた。僕も追悼記事を書いた。

つまりダルトリーは、言外にこう言っていたのだと思う。世の嘆き、ストーンズという偉大なバンドにとって「なくてはならない」不世出の名ドラマーが他界した……というロック・ファンの悲しみの声に対して、「ちょっと待てよ!」と。「うち(フー)だってなあ!」と切れたのではないか、というのが僕の見立てだ。

「俺らだって『なくてはならない』ドラマー(キース・ムーン)失ってるよ!」とか。「うちのベース(ジョン・エントウィッスル)のときは、みんな静かだったくせに!」――とかいったムカつきが彼の腹の底にあったがゆえの「噴出」だったように、僕には思えてしょうがない。

ならばさしずめ、マッカートニーの本音とはこうだったのではないか。「僕らビートルズは、いつだって最高峰を目指して、だれもできないほどのロック音楽の領域拡張をやってたのに」「なんで、いつもいつも『ストーンズごとき』が、僕らの『ライバル』なんて言われるわけ?」「あいつら『ブルースばっかりやってる』だけじゃないか!」――といったものでは、なかったか。つまりビートルズ現役時代以来の、50年越しのいら立ち感情が(ワッツの死に加え、『Get Back』によって)まるでいまのことのように蘇ってきた……せいで、彼はあのような発言をしたのではないか、と僕は想像する。人知れずくすぶり続けていた「遺恨」ゆえ、「60年代の蒸し返し」をやってしまったのではないか。

『ワン・プラス・ワン』のストーンズと、『Get Back』のビートルズの作業っぷりを比較する

といったわけで、ことほど左様に、ストーンズとビートルズは、バンドのありかたが「まったく違う」のだ(フーについては、とりあえず置いておこう)。では以下、その「違い」にフォーカスすることで、『ワン・プラス・ワン』の見どころ紹介としたい。言うまでもなく、『Get Back』をすでにご覧になった人ならば、とくに面白がることができるだろうポイントが、ここだ。

1:ストーンズは意外に「分業体制」だった

本作では「悪魔を憐れむ歌(以下、悪魔)」のレコーディング風景がとらえられているわけなのだが、スタジオ作業の大半は「アレンジを煮詰めていく」部分となっている。つまり「曲そのもの」は、スタジオ入りする前に、すでに出来上がっているのだ。ミック・ジャガーがギターを手に弾き語り、曲全体の構造と歌詞のおおよそをメンバーに伝えるところから、スタジオ作業は始まる。当曲の歌詞はジャガーが大半を書いた。キース・リチャーズの協力も得て「楽曲そのもの」は仕上がっていたのだ——ということが、ここでわかる。つまり「2人で仕上げた曲」の正式アレンジを「ほかのメンバーと一緒に考える」というのが、ストーンズ流の「スタジオ作業」の最初だった、ということだ。

*一方、この点ビートルズのほうは……

『Get Back』を観ていると、この点、ビートルズはストーンズと「180度逆」だったことがよくわかる。少なくとも(原点回帰を目指した)このときは、マッカートニーにしろ、ジョン・レノンにしろ「未完成の曲やその断片」を、まずはスタジオに持ってくる。それを「4人みんなで」演奏してみることで、まとめていこうとする。つまり、曲そのものの煮詰めとアレンジを同時におこなっていく、というやりかただ。だから演奏の過程で歌詞がどんどん変わって(固まって)いったりもする(それを速記するスタッフもいる)。

つまり「4人の才能」が丁々発止、くんずほぐれつしながら、ひとつひとつの曲やアレンジや演奏に反映されていったものこそが「かくあるべきビートルズの音楽」というものだということだ。じつにクリエイティヴであり、自由で可変的で、そしてだからこそ「各人の目指す方向性の相違」から生じる摩擦が、容易に生じ得る。それが修復不可能なところまで高まっていく、ことにもなる。ここが、じつはストーンズはまったく違った。

2:無視されるメンバーもいた

よく言われるのが「ブライアン・ジョーンズの存在感のなさ」だ。最終的には、スタジオ内から姿を消してしまう。いるときも、ギターを弾いているシーンはあるにはあるのだが、「その音」は、サウンドトラックにも反映されていない……ゆえに本作におけるジョーンズの姿とは、直後のバンド脱退および死を予想させる、いまにも消え入りそうなありさまを確認するものでしかない、という位置づけとなっている。

*一方、この点ビートルズのほうは……

言うまでもなく「全員野球」だ。だからこそ、「こう弾いてくれ」というマッカートニーの注文の多さに切れたジョージ・ハリスンの脱退劇にまで発展してしまう。お互いに、できるかぎり本音で、魂と魂が剥き身でぶつかり合うような、そんな姿勢で彼らはスタジオに挑んでいた。4人全員が、等しく。

3:楽器を取り上げられるメンバーもいた

かつて僕は、「悪魔」のベースを弾いているのがリチャーズだと最初に知ったとき、とても驚いた覚えがある。なぜならば、ストーンズ史上屈指の、じつに強烈なドライヴィン・ベースだったからだ。それを正ベーシストのビル・ワイマンが弾いてなかった、なんて……映像で確認できるのは、最初はワイマンも「どうにかしよう」と自分なりに頑張っていた、ということ。しかし途中から「もういいや、俺にやらせろよ」とばかりにリチャーズがベースを取り上げて、自ら弾き始める。ワイマンは(見たところ)不満を言うでもない。そして曲がどんどん、完成へと近づいていく……。

*一方、この点ビートルズのほうは……

パート・チェンジはあるものの、もちろんこんなふうに「だれかの出番を取り上げる」ような行為は「ゲット・バック・セッション」中にはない。

4:かくあるべきリズムは、キース・リチャーズが「発見」した

そして『ワン・プラス・ワン』最大の見どころは、ここだ。なかなか煮詰まらないアレンジの方向性が「定まる」その瞬間だ。これはリチャーズとワッツのホットラインから生まれた。リードするのがリチャーズで、受けるのがワッツ。身振り手振りで、リチャーズが「イメージ」を伝える。叩いてみるワッツ。違うなあ、とリチャーズ。そして……「サンバでやればいいんだ!」との解答が、ついに得られる。我々が知る「悪魔」が誕生する名シーンだ。

*一方、この点ビートルズのほうは……

とくにマッカートニーが、ハリスンに「指示を与えよう」とはしていた。しかしその結果……。

5:目指すところがあらかじめ「ある」からこそ、分業ができる

もはやこれは神学論争に近いのだが、ビートルズとストーンズの「最大の違い」とは、バンドとして「目指しているところ」があるのかないのか、という点にある、と僕は考える。「ない」のがビートルズだ。道なき道を、荒野を、大海を進んでいく者たちこそが、ビートルズだからだ。それゆえ『Get Back』のなかでも、ブライアン・エプスタインを欠いて以来「指針が定まらない」ことについての悩みを、マッカートニーが正直に吐露するシーンがあった。しかし、これと近い意味での「悩み」を、ストーンズが抱えたことがあったのかどうか。もしあったとしても、かなり早い段階で(プロデューサーのジミー・ミラーと組んだ時点ぐらいで)すでに唯一絶対の「答え」を得ていたのではないか。

ストーンズには「目指しているところ」がある。それは「いにしえのブルース」のような地点へと、自分たちなりにたどり着いてみようとすることだ(つまり、マッカートニーやダルトリーから、盛んに揶揄されるポイントだ)。この目標があればこそ、目指すべき「島」がわかっているからこそ、船乗りたちは、それぞれの能力を活かした形の「分業」を無理なく進めることができる。潮の具合によっては、帆を下ろしたほうがいいときも、櫂を使ったほうがいいときもある。その答えを探して探して——「サンバだ!」となるまでの過程が、『ワン・プラス・ワン』には収録されているというわけだ。

だから「悪魔」には、文学が息づいている。詳しくは、こちらのコラムをご覧いただきたい。こうした文学性も「ストーンズにはあって、ビートルズにはない」もののひとつだ。なにしろ、あんなふうにスタジオに寄り集まっては、楽器弾きながら「こうかな?」などとやりながら考えていく歌詞に、文学性はなかなか宿り得るものではない。

6:スタジオ作業しているだけなのに、お色直しが激しい

『ワン・プラス・ワン』のスタジオ・シーンの収録は、数日間にわたっておこなわれた。しかし、だからといっても「衣装が変わりすぎ」だ。とくにジャガーとリチャーズ。よく考えてみればスタジオも、レコーディングというよりも撮影を意識した選択になっているようにも思える。つまり「映画撮影用に、スタジオ入りした」というニュアンスも、かなりあったはずだ。だがそこで生み出されたのが、あの不穏なる「悪魔」だというところが、なんとも味わい深い。

*一方、この点ビートルズのほうは……

きれい好きのハリスン以外は、帰宅後にお風呂入っていなさそうなメンバー多数。前日と同じ服着てる人多数。とくにレノン、このころいろいろあったにしても、髪が……

と、こんなふうに比較してみたくなるのも当然で、『ワン・プラス・ワン』のストーンズ・パートと、『Get Back』とは、「作りがほぼ同じ」なのだ。両者とも、スタジオ内の作業が時系列順にとらえられている。前者は、ビートルズ最後の「人前での実演」となったルーフトップ・コンサートと、のちに『レット・イット・ビー』としてまとめられる曲のリハーサルおよびレコーディングの模様だ。つまり最後の最後まで、映るのはただひたすらに「スタジオの内部のみ」となる。だから比較したくなるのは人情であって、もしかしたら、深層意識的にはマッカートニーですら……。

五月革命と「五分で組み合う」映画にロックが必要だった

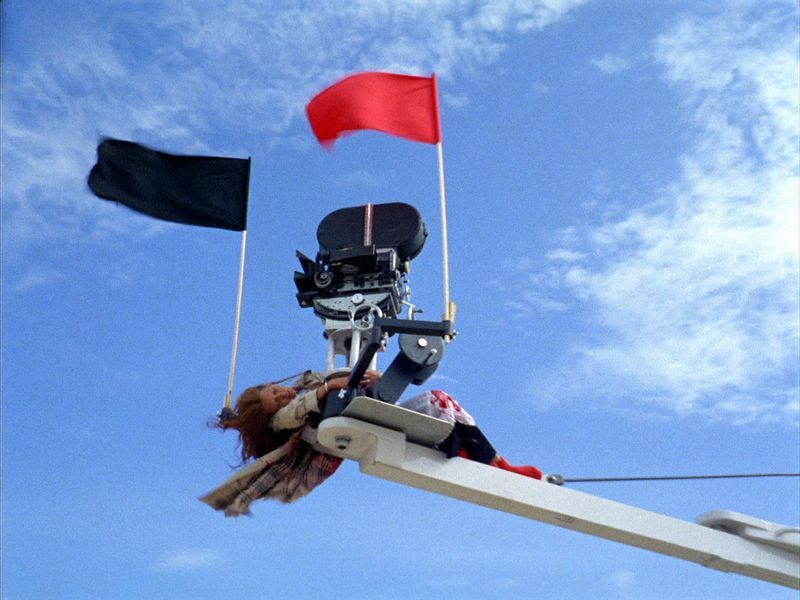

という『ワン・プラス・ワン』は、ストーンズのパート以外も収録されている。その両者の生み出す化学反応こそが、映画的な妙味を生み出している。なぜならば、ストーンズのパート以外が「きわめて作りものくさい」からだ。小劇団調と言おうか。シュールな寸劇を繰り広げる、数種類の「芝居」が、挿入映像として、ドキュメンタリー・パートと衝突し、ブレヒトなどが得意とした異化効果を生んでいく。

たとえば、ブラック・パンサーよろしく黒人革命の準備をする活動家が登場する。TVクルーにインタヴュー取材される女性革命家が登場する。ヒトラーの『我が闘争』を朗読するマガジン・ストア店主が登場する……シュールレアリスムにおけるデペイスマンやコラージュのような手法で、ランダムに配置された(かのように見える)「革命の言葉」が、禍々しい文学である「悪魔」の誕生をうながしていく、という寸法だ。これら全部を「さあ、好きに解釈してくださいな」と提示した抽象芸術作品として、『ワン・プラス・ワン』は独自の地位を映画史のなかに得た。

本作製作時、68年当時のゴダールは「政治の時代」の真っ只中にあった。またフランスも、政治的衝突が相次いでいた。とくに68年は、名高い「五月革命」が勃発した。これは世界中を吹き荒れた学生運動、反体制運動の仏版というだけでなく、なにしろ革命の本場でもある同国だから、すさまじいことになった。人々はド・ゴール仏大統領の強権政治へと正面から戦いを挑んだ。

具体的には、ゼネストから大学封鎖、仏全土でデモ連発、さらに抗争地域では道路の敷石を剥がして警官隊に投げつける戦法など、市街戦さながらの戦いまで繰り広げられた。毛沢東主義とともに状況主義(シチュアシオニスム)などが蜂起者たちの思想的バックボーンとなった。だからおよそ10年後の英パンク・ムーヴメントにも決定的な影響を与えた(マルコム・マクラーレンやヴィヴィアン・ウェストウッドらが学生時代にこの嵐を体験した)し、バンクシーの作品にも「五月革命」調のモチーフがある。

こうした観点からも、吹き荒れる嵐のような60年代終盤を追体験できる映画が『ワン・プラス・ワン』なのだ——が、じつはゴダールの構想では、当初は「ビートルズを撮影したい」との希望があったという。この話は流れて、後釜としてストーンズの名が挙がったというのだが……もし「当初の構想どおり」ビートルズで進んだならば、ずいぶんと違った映画になったことだろう。『Get Back』の映像に「シュールな芝居」を挿入してみたら——どうもそれは、あまり面白そうなものにはならない気がする。

そして今日のミック・ジャガーは……

ところで、(ダルトリーはいいとして)マッカートニーからの挑発(?)に対しては、ミック・ジャガーはきちんとコメントを返している。10月14日、ストーンズのロサンゼルス公演にて、彼はこんなMCをした。「今夜はたくさん、有名人がいるね」として、ミーガン・フォックス、レオナルド・ディカプリオ、レディー・ガガらの名を挙げる。コンサートなんかでよくある、会場内が盛り上がるシーンだ。しかし続いて、ジャガーはカーク・ダグラスの名を挙げる。彼は故人だから、そこにいるわけがない(20年に他界している)。さらに続けて、こんな嘘を言う。

「ポール・マッカートニーも来てるね。彼は僕らを助けてくれるんだよ。あとでブルースのカヴァーをやるんだけど、そこに参加してくれるんだ」

つまり「正面から受けず、いじってやり過ごした」わけだ。お互いきっと、ずっとこんな調子でやっていたんだろう。そんなありさまを、60年代の映像を確認しつつ想像してみることができるなんて、なんと豊かな時代が現代なのか、と僕は素直に思う。