【インタビュー後編】デヴェンドラ・バンハート、さらにディープに音楽を語る

2017年5月に来日公演を行うデヴェンドラ・バンハートへのインタビュー。前編の記事では最新アルバム『エイプ・イン・ピンク・マーブル』にまつわるエピソードや日本文化への傾倒などについて語ってもらったが、後編では彼が受けてきた音楽全般からの影響についてさらにディープに掘り下げてみたい。

デヴェンドラが日本の音楽への造詣が深いことは、熱心なファンだったらご存じだろう。この日も「新宿に浅川マキの曲しかかけないクラブがあると聞いたんだけど...」と言い出した。

(彼が指しているのが新宿ゴールデン街『裏窓』であることが後に判明)

「浅川マキは僕が世界で一番好きなシンガーの1人なんだ。僕にとっての女神だよ」と語るデヴェンドラのトークは、インタビュー後半でさらに熱気を増していった。

“アート・ミュージック”はジャンルを超えて地続きの関係にある

●他に好きな日本人アーティストは?

細野晴臣はソロもはっぴいえんども、イエロー・マジック・オーケストラも大好きだ。シュガー・ベイブやシーナ&ザ・ロケッツ、比較的最近のバンドではさかなが良いね。彼らの多くは日本語で歌っているから、ワールドワイドのメインストリーム市場で成功するのは決して容易ではないけど、音楽的には世界の最高峰に位置すると思う。むしろ日本語で歌っていることで神秘性が増して、より魅力的になっているよ。

●ヴァシュティ・バニアンの音楽の21世紀におけるアンバサダー的役割を務めるなど、あなたは非メインストリーム系アーティストの布教に務めてきましたが、それを自分の役割のひとつと考えていますか?

そう言ってくれるのは嬉しいけど、僕は自分がアンバサダーだなんて思い上がったことを言うつもりはないよ。ヴァシュティの『ジャスト・アナザー・ダイアモンド・デイ』(1970)は犯罪だと言っていいぐらい過小評価されてきたアルバムだ。彼女がいなかったら僕が音楽をやっていたか判らないし、やっていたとしても、大きく異なったものになっていたことは間違いない。彼女の歌声を一度聴けば、僕が何を言わなくても、みんな恋に落ちるだろう。でも、もし彼女の歌声に触れる入り口になれたら、これ以上光栄なことはないよ。

●ヴァシュティの他に再評価を受けるべきアーティストを挙げるとしたら?

ケヴィン・エアーズは知る人ぞ知る伝説的アーティストだけど、もっと多くの音楽ファンに聴かれるべきだと思う。浅川マキもそうだ。日本では今でも彼女を愛するファンがたくさんいるけど、アメリカやヨーロッパでは悲しいほど知られていない。彼女がより多くの人に聴かれる手助けを少しでも出来たら嬉しい。

●ケヴィン・エアーズのバンドにいたオリー・ハルソールも過小評価されてきたギタリストですね。

残念ながら彼のことは知らない。いつも曲全体を聴いているから、ギターがどうだったか、記憶に残っていないことが多いんだ。それは自分自身についてもいえる。もう20年ギターを弾いているけど、いつになってもギターと距離感があるんだ。「君は誰だっけ?」って感じで(笑)。曲を書いてプレイするのは、何年経っても楽にはならない。むしろ謎が深まっていくよ。ギターのチューニングにしてもそうだ。スタンダード・チューニングだけでも十分ディープだし、もっと深く掘り下げたい。もちろんオープン・チューニングやDADGADに興味はあるんだけど、まだ先の話だね。

●おすすめのギタリストを教えて下さい。

ジャック・ローズが亡くなる前、知り合うことが出来たんだ。彼は本物のギタリストだった。僕みたいな“なんちゃってギタリスト”ではなくてね。ジ・エントランス・バンドのガイ・ブレイクスリー、シックス・オーガンズ・オブ・アドミッタンスのベン・チャズニー、それからロドリゴ・アマランテも息を呑むほど素晴らしいギタリストだ。彼らみたいに弾けたらいいと思うね。

●あなたの初期アルバムはスワンズのマイケル・ジラが運営する『ヤング・ゴッド』レーベルから発表されていましたが、スワンズの音楽についてはどう考えますか?

マイケルは僕の友人だし、ミュージシャンとして導いてくれた恩人だ。彼から「君のレコードを出したい」と言われたとき、僕は西海岸に住んでいたけど、すべてを捨ててニューヨークに向かったよ。マイケルがいなかったら、今ここで君と会話することもなかっただろう。スワンズの音楽はコクトー・ツインズと共に、比類ない、唯一無比の音楽だった。彼らの音楽が素晴らしいのはもちろんだけど、その引き出しも最高だったんだ。スワンズはニック・ドレイクの「ブラック・アイド・ドッグ」、コクトー・ツインズはティム・バックリーをカヴァーしたりね。スワンズの音楽は緊張感があってダークで崇高で、まるで暗闇の天国に行くようだ。マイケルの歌詞も、それと同じ境地にある。

●スワンズ以外の“ヘヴィ”な音楽に興味はありますか?

ハロルド・バッドの音楽にも凄まじく張り詰めた空気がある。ノルウェーのバーズムが獄中で作ったシンセサイザー・アルバムにはプリティな曲もあるんだよね。ブラック・メタル・カルチャーには誰だって興味を持つんじゃないかな。自分がその一部に属したいかはともかく、とてつもなく奇妙で生々しいカルチャーだったからね。ブラック・メタルに限らず、SUNN O)))やある部分ボアダムズなどはメタルにドローンを取り入れて、ラヴェルやワグナーのようなクラシック音楽との親和性もあるし、ジョン・ケイジのような現代音楽と対比することも出来る。音楽ジャンルを超えた“アート・ミュージック”という点で、地続きの関係にあるんだ。

●あなたの音楽はしばしば“シンガー・ソングライター”の範疇で捉えられますが、サウンドの部分も同じように重要ですよね。『エイプ・イン・ピンク・マーブル』の「マラ」でもポスト・ロック的なイントロからレゲエ風のリズムに入っていったり...

うん、僕にとっては歌詞もリズムもサウンドのテクスチャーも、すべてが自分の音楽なんだ。「マラ」のリズムはトラディショナルなジャマイカのレゲエとはかなり距離があるけど、僕なりのレゲエの解釈なんだ。

カノジョ・ニ・ナッテ・クダサイ♪

●音楽に留まることなく画集を刊行するなど、マルチ・アーティストとして活動するあなたですが、その原点が十代の頃、サンフランシスコのアート・インスティテュート(SFAI)時代にあるとしばしば言われますが、どんな生活をしていたのですか?

当時はもっと長髪だったし、今ほどアゴ髭はデカくなかった。いろんなファッションにも興味があったし、友達と話すのも好きだったよ。誰でもそうであるように、パーティーも好きだった。でも自分の部屋にHIKIKOMORI(ひきこもり)しているのも好きだった。えのきはジメジメした日陰で育つというけど、僕は“えのき・オン・ザ・ビーチ”だったんだ(笑)。外に出て、カリフォルニアの太陽に当たることも多かった。レコード店にもよく行ったよ。18歳の頃、『アクエリアス・レコーズ』ではシャッグスやペル・ウブ、ダモ鈴木...あらゆる音楽を発見した。閉店してしまったのが残念だよ。

●アート・インスティテュートではどんな学問を専攻していたのですか?

interdiciplinary(学際的)学部で、彫刻、絵画、版画、文章、映画、コンセプチュアル・アート、サウンド・アートなどを総合的に学んだ。そうして自分がやりたいことを決めていくんだ。その頃、僕は“映画カヴァー・アーティスト”になろうと思った。フランク・シナトラは自分では曲を書かないけど、独自のスタイルで歌うだろ?それと同じで、過去の映画作品のリメイクだけをする映像作家になろうと考えた『ゴッドファーザー』『七人の侍』の自分ヴァージョンを作りたかった。でも実際に作ったのはトム・ハンクス主演のコメディ『ビッグ』のリメイクだったよ。あと『勇者の赤いバッヂ』『クルーシブル』もリメイクした。でも結局、音楽に進んだけどね。学校からドロップアウトしてからも授業には出ていたし、絵も描いていた。最初の2年は奨学金が出たけど、その後は払えなかったんだよ。学生証の提示を求められたりしなかったから、 普通に授業に出ていた。

●画集『I Left My Noodle on Ramen Street』を刊行しましたが、“ラーメン・ストリート”は実在するのですか?それともファンタジー?

ニューヨークの10丁目、2番街と3番街の間にラーメン屋が集まっているんだ。その近所に住んでいて、イマジネーションを拡げたんだよ。ラーメンはどの種類でも好きだけど、フェイヴァリットは味噌ラーメンだ。日本食で一番好きなのは納豆と梅干し、それから蕎麦だね。蕎麦の刺身も香りが素晴らしい。今度日本に行くときは、手作りの甘酒も入手したいと考えている。アメリカでも甘酒は売られているけど、本場の日本で飲みたいんだ。

●今後の作品の構想は決まっていますか?

次のアルバムは大半をスペイン語の歌詞が占める作品になる。将来的には日本語でレコーディングしたいとも考えているんだ。何年か前に日本語の歌詞を書いたんだよ。「カノジョ・ニ・ナッテ・クダサイ♪」ってね(笑)。

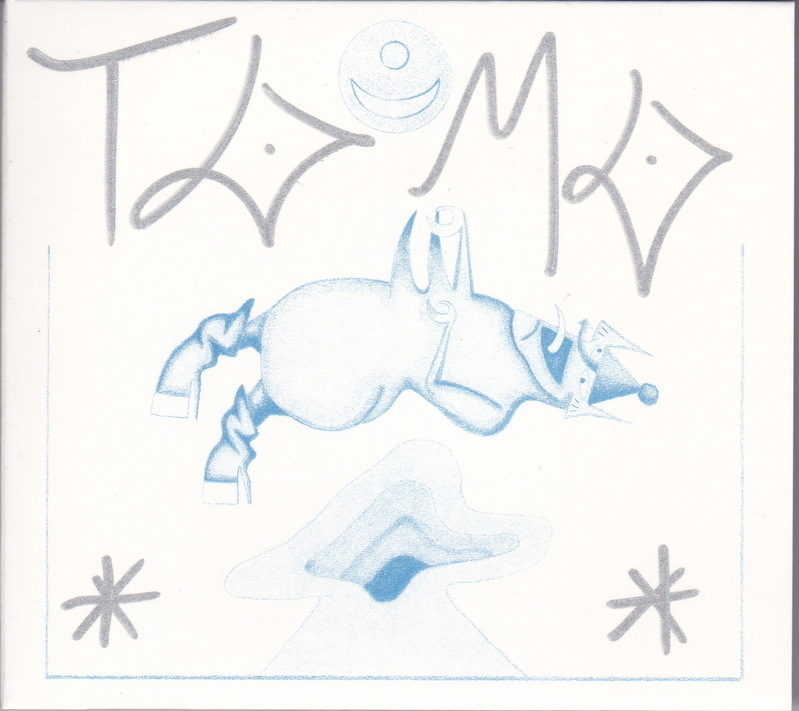

デヴェンドラが作詞/ヴォーカルで参加した蓮沼執太&U-zhaanのアルバム『2 Tone』の収録曲「A Kind of Love Song」ビデオ