台風の遅い発生とエルニーニョ現象の終息 過去には5月の台風で大きな被害も

台風1号の遅い発生

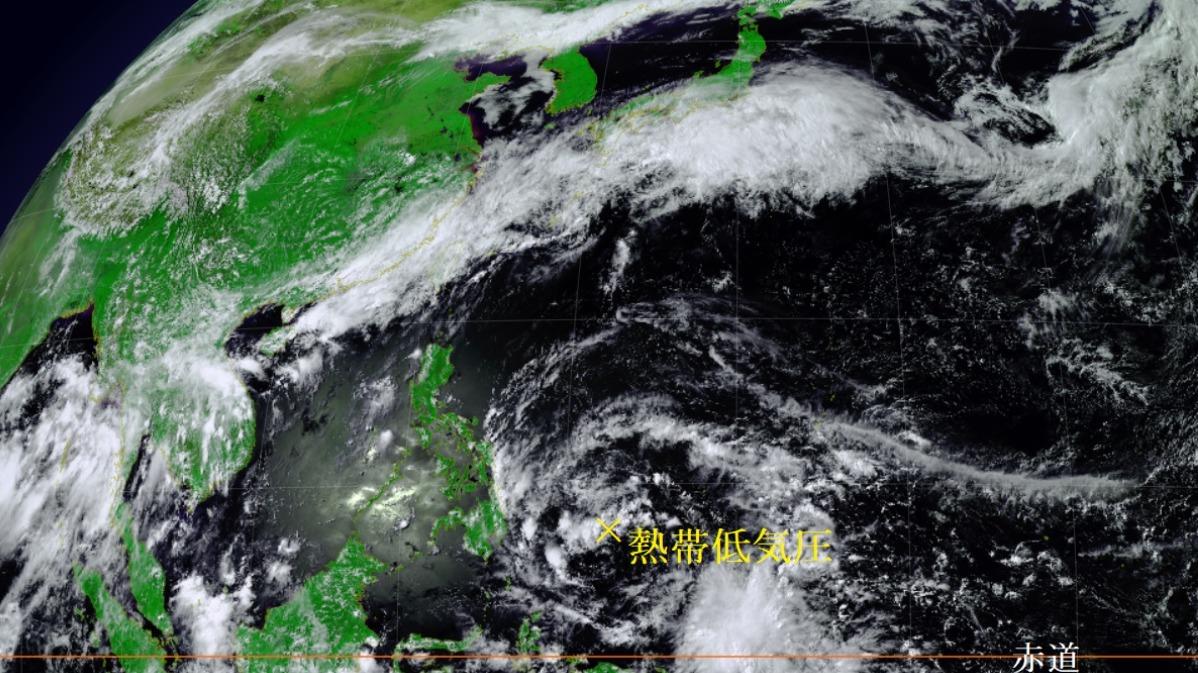

沖縄・奄美地方が5月21日に梅雨入りし、南西諸島から日本の南海上は帯状の雲に覆われています。

この帯状の雲のはるか南、フィリピンのミンダナオ島の東海上で、積乱雲が渦を巻き始め、5月23日3時に熱帯低気圧が発生しました。

熱帯低気圧の周囲には、まだ積乱雲が多くなく、隙間がかなり空いていますが、次第に発達して台風になる見込みです(タイトル画像)。

台風となれば、令和6年(2024年)で最初の台風、つまり、台風1号の発生となります。

熱帯低気圧の存在する海域の海面水温は、台風が発達する目安とされる27度を大きく上回る30度以上もあります(図1)。

熱帯低気圧は、西進しながら発達して台風となり、フィリピンの東海上を北上する見込みです。

沖縄の南に達する、来週の週明けには、中心気圧985ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速40メートルに発達し、暴風域を伴って沖縄の南にやってくる予報です。

筆者が過去に調べた5月にミンダナオ島の東で発生した台風は、西進してフィリピンを通って南シナ海に入るものと、フィリピンの東海上を北上して沖縄に接近するものに大別できます(図2)。

つまり、今回の台風1号になるかもしれない熱帯低気圧の動きは、過去の5月台風の統計的な動きです。

現在、梅雨に入った沖縄・奄美地方だけでなく、その他の地方も曇りや雨の日が多い「走り梅雨」のような予報です(図3)。

熱帯低気圧が台風となって接近してくる来週前半は、ほぼ全国的な雨となり、台風の進路によっては雨量が増える可能性があります。

「台風と前線」という危険な組み合わせになりつつありますので、梅雨に入っている沖縄・奄美地方は勿論、その他の地方も台風情報に注意し警戒してください。

遅い台風の発生

台風1号が一番遅く発生したのは、平成10年の7月9日で、5月24日に台風が発生したとすると、台風の統計が作られている昭和26年(1951年)以降、7番目の遅さということになります(表1)。

台風1号の発生が一番遅かった平成10年(1998年)は、年間で発生した台風の数は16個と平年の26.1個よりかなり少なかったのですが、上陸した台風は4個と平年の2.9個より多くなっています。特に、台風7号と台風8号は、2日連続して近畿地方に上陸し、東海から四国東部にかけて大雨となり、大きな被害が発生しています。

台風1号の発生遅かった平成10年(1998年)、平成28年(2016年)、昭和48年(1973年)、昭和58年(1983年)には共通点があります。それは、非常に強いエルニーニョ現象が終息した年ということです。

そして、今年、令和6年(2024年)も非常に強いエルニーニョ現象が終息した年です。

インド洋熱帯域では、太平洋熱帯域のエルニーニョ現象の影響によって海面水温が高くなり、対流活動が活発となりますが、この海面水温の高い状態はエルニーニョ現象が終わっても3か月程度続くといわれています。インド洋の活発な対流活動によって日本の南海上では高気圧が強まって台風が発生しにくくなると考えられているのですが、「エルニーニョ現象が終わると、台風1号の発生が遅くなる」というジンクスは今年も生きそうです。

ただ、台風1号の早い発生については注意すべきことがあります。

それは、年の始まりと年度の始まりの差です。

平成31年(2019年)の台風1号は1月1日6時に発生したため、マスコミに『1番早く発生した台風』として取り扱われました。このときに『正月なのにもう台風1号が…』というより、『正月なのにまだ台風…』といったほうが適当のように感じました。

というのは、ただ、台風は暖かいと多く発生するということから、その年の台風シーズンは、北半球の気温が1番低くなって、これから暖かくなる2月下旬から始まるといってよく、1月は前年のシーズンの続きだからです。

多くの年は、台風が1月に1個発生した後、しばらく発生することがなく、2個目は4月から5月に発生します(図4)。

つまり、台風は年ではなく年度で考えた方がより適切なのです。

参考までに、表1では、新年度になってから遅い台風の発生も表にしてあります。

それによると、新年度で一番遅かったのは、昭和50年(1975年)の7月28日の台風2号で、新年度になってから約4か月も台風発生がありませんでした。ただ、この年は、強いエルニーニョ現象の終わった年ではありません。

2番目に早い上陸(昭和40年の台風6号)

台風が最も早く上陸したのは、昭和31年(1956年)の台風3号で、4月25日に鹿児島県大隅半島に上陸しました(表2)。

昭和31年(1956年)の台風3号は、勢力が弱く、大きな被害とはならなかったのですが、2番目に早い5月27日に上陸した昭和40年(1965年)の台風6号は大きな被害が発生しています。

この台風6号は、5月27日12時頃、房総半島に上陸し千葉市付近を通過しました。そして、同日13時には銚子の北約30キロの海上に達し、18時には温帯低気圧となってます(図5)。

しかし、走り梅雨で停滞していた前線を刺激し、西日本から東日本の太平洋側の広い範囲で大雨となり、死者・行方不明者20人、浸水家屋3万6000棟などの大きな被害が発生しました。

本格的な台風シーズンが始まる前の台風とはいえ、油断はできません。

タイトル画像、図1、図3の出典:ウェザーマップ提供。

図2の出典:饒村曜・宮沢清治(昭和55年(1980年))、台風に関する諸統計、研究時報、気象庁。

図4、表1の出典:気象庁ホームページをもとに筆者作成。

図5の出典:気象庁ホームページに筆者加筆。

表2の出典:気象庁資料をもとに筆者作成。