少人数学級にする必要性と優先順位は高いのか?(4)他の政策(選択肢)との比較

いまの日本の学校は、1クラス40人以下というのが国の標準です(小1は35人以下)。OECD統計を見ても、小中学校の学級規模(1学級あたり児童生徒数)の平均値は、他の先進国よりも多く、「密」な状態が続いています。1クラス30人以下、あるいは20人以下といった少人数学級の実現は、長年構想されつつも、財務省等の反対もあり、なかなか実現に至りませんでした。

「新型コロナから子どもたちを守りたい」、「きめ細かな指導が可能となる」などの理由で、「いまこそ、少人数学級を!」という声は強まっています。教育再生実行会議でも議論されていますし(安倍首相の辞任で今後の見通しはわかりませんが)、著名な教育学者らは署名集めを呼びかけており、ロビイング活動を展開するようです。公立学校教員の95%以上が少人数学級に賛成、というデータもあります。

しかし、「ちょっと待てよ。少人数学級が必要とされる根拠、理由は確かなのか?子どもたちの将来に大きく影響することだし、丁寧に冷静に考えていく必要があるのではないか。」という問題意識のもと、わたしは、ここ数日、関連記事を書いてきました。

本稿では、これまでの検討結果を整理しつつ、他の政策オプション(選択肢)と比べて、少人数学級にする必要性と優先度は高いのかについて、考えます。

■幼児教育無償化と同じくらい、思い切った財政支出が必要

少人数学級にはメリットもありますが、莫大な予算もかかります。効果じたいが大きいかどうかという検討を丁寧に行うとともに、費用に見合うほどの効果なのかも慎重に検討する必要があると思います。

「ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会」の推計によると、小中学校について、全国で30人学級にする場合には約3600億円分、25人学級にする場合には約7000億円分、20人学級の場合は約8600億円分、教員の給与等、人件費が単年度増加します(すでに現行制度で少人数指導向けに予算措置されている分などを回したとしても)。プラス、高校も1クラス40人のところも多いので、高校でも少人数学級にすると、必要経費はもっと膨れます。

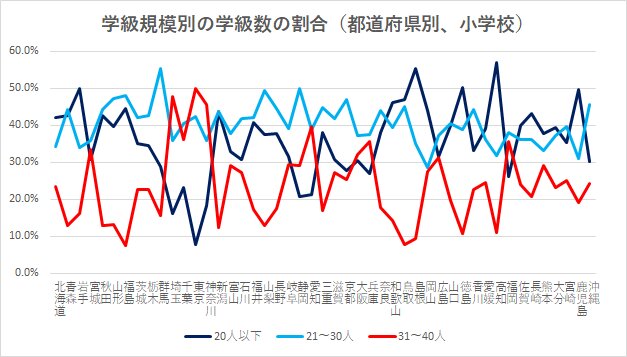

また、空き教室がない学校では、増改築・新規建設などの予算も必要となってきます。以前の記事で確認したように、現状では、都道府県差も非常に大きく、31人以上の大きな学級が多いのは、首都圏や愛知、福岡、大阪などの都市部が中心です(次の図など)。こうした都会では、少子化しているとはいえ、30人以下や20人以下の学級を増やすためには、教室が足りない地域もたくさん出てくることでしょう。

ちなみに、保育料等を無償化した、幼児教育・保育の無償化では、国と地方を合わせて年間、約9000億円かかっています(令和2年度予算案資料より)。少人数学級がトータルでどのくらいのコストになるかはわかりませんし、精査が必要ですが、25人以下や20人以下学級を目指す場合は、幼児教育・保育の無償化と同じくらいか、それ以上の税負担がかかってくる可能性があると言えそうです(※)。参考までに児童生徒一人一台、パソコン端末の整備等を進めるGIGAスクール構想の関係経費は、約2300億円です(令和2年度補正予算額、しかもこれはワンショットで後年度負担は各自治体ごととなる)。

少人数学級の経費を高いと見るか、それほどでもないと見るか(幼児教育の無償化だってできたんだし)は、人それぞれかもしれません。また、少人数学級の効果にもよる、ということかと思います。

(※)厳密に申し上げると、一足飛びに20人以下学級などにするのは非現実的なので、初年度から予算が激増するわけではありません。また、少子化に伴い、必要な教員数も減少する(自然減する)見通しですから、将来の財政負担としてどの程度になるかは細かくシミュレーションしてみる必要があります。

■他の政策と比較 ― 少人数学級にはマイナス面も

そこで、少人数学級と、政策目的が似た他の政策オプションとを比較してみることにします。スマホなどからでは小さい字になり恐縮ですが、次の一覧表に主な論点(子どもにとっても効果、教師にとっての効果、費用負担の大きさ、課題・留意点)を整理しました。

少人数学級と他の類する政策との比較

図が小さい場合、こちらに入れたファイルをご確認ください。

https://drive.google.com/file/d/1Gu0u0PxZB3uz6gCqo_Rkfyt9Q0Ggbl1C/view?usp=sharing

1)少人数学級の効果や留意点については、これまでの記事で述べてきたことと重なりますので、ここでは繰り返しません。ごくかいつまんで申し上げれば、子どもにとっての教育上の効果や意義、教師の負担軽減などの効果はあるかもしれませんが、それほど大きな効果にならない可能性もあります(留意点のところなどを参照)。また、ここで挙げた政策オプションのなかでは、費用も最も高くなると思います。

なお、少人数学級はマイナス面もあります。前の記事でも紹介した木村草太教授(憲法学)の指摘を引用します。

20人学級にはデメリットもある。まず、出会える友人の多様性が下がる。少人数学級を「気の合う友人の数が半分になる学級」と言い換えれば、このデメリットは決して小さくないことが分かる。

さらに、担任との人間関係が濃密になれば、相性が悪い担任、ハラスメント傾向のある担任だった場合に、児童・生徒の負担・被害はより深刻になる。担任の目が行き届きすぎない方が良いと感じる児童・生徒もいるだろう。

出典:沖縄タイムス2020年8月9日

こうした点も勘案しつつ、少人数学級の良さと課題を慎重に考えていく必要があります。

■選択肢2)加配(しんどい学校、学級等には教員を多めに配置する)は不安定で、抜本解決にならない可能性

では、全国一律に少人数学級を広く展開するよりは、たとえば、低学力層の子が多い学校とか、貧困家庭が多くて、学校でより丁寧にケアしていく必要がある学級などに、重点的に教員を多めに配置するようにしてはどうか、という意見もあると思います。これが選択肢2)で整理した教員の加配(追加的に配置すること)です。

2)のメリットは、費用が比較的安上がりで済むことでしょう。ですが、加配を受けられない学校ではメリットはありません。それに、さまざまな加配措置は、これまでも程度や規模の差はあれ、文科省も支援し、各自治体も行ってきました。ですが、毎年の予算状況で加配を受けられるかどうかは不安定に変動するため、継続的な子ども支援や教員の負担軽減にはつながっていないケースもあるように見えます。選択肢2)でいく場合は、過去の反省点を検証したうえで、これまで以上に充実したものに本当になるのか、考えていかねばなりません。

■選択肢3)基礎定数改善(授業負担等を勘案して小中学校の教員数を増やす)はハードルは高いが、効果は大きい可能性

次に、3)基礎定数改善と書いています。専門用語が出てきて、ちょっとわかりづらいと思いますが、要するに、教員の数を増やそうということです。ただし、本稿では1)と対比させているので、少人数学級のために増やすという意味ではありません。

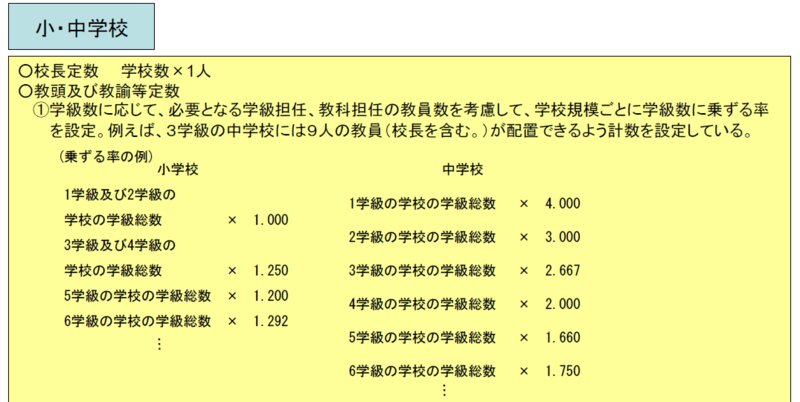

本題から少し脱線しますが、関連する制度の説明をしておかないと、選択肢3)の解説はできないので、少しお付き合いいただけると助かります。小中学校の場合、教諭の数は、大部分は学級数に応じて変動します(次の図)。児童生徒数ではありません(児童生徒数が減っても、学級を減らすほどの減少でなければ、教員数は減りません)。

出所)文科省資料より抜粋

上の図のように、教諭の数の大方を決める算定式は、「学級数×定数(乗ずる数と呼ばれます)」です。これは義務教育標準法という法律で決まっています。たとえば、6学級の学校(=1学年に1クラス)では、6×1.292=7.752で小数点以下を切り上げ、8人の教員(教頭を含む)が配置される計算になります(+校長や養護教諭、事務職員などは別途)。

選択肢1)の少人数学級にする場合は、学級数じたいが増えますので、教諭の数も増えることになります。

わたしが選択肢3)で述べているのは、乗ずる数(上記の例では1.292など)のほうを改善する(上げる)ということを述べています。または、こういう算定式をやめて、教員の業務負担に見合った、教員定数の算定式に変えていくことを検討するべきかもしれません(”大手術”になりますが)。

というのは、いまの「学級数×定数(乗ずる数)」という算定式には、弱点、考慮できていないことがあるからです。

なにぶん、義務教育標準法が成立したのは昭和33(1958)年。当時は1学級50人以上の学級が全体の1/3もあったような状況で、かつ都道府県の間や市町村の間での教育費の格差も大きい状況でした(苅谷剛彦『教育と平等』など)。国が学級数に応じた標準的な教員数を定め、義務教育費国庫負担制度により国費で自治体を支援するという仕組みは、教育環境の不平等が大きかった時代背景のもとでは、合理的な意義があったわけです。ところが、次の点がほとんど勘案されない制度のまま、今日までいたっています(多少の改善はありましたが)。

第一に、教員の業務負担や忙しさは、まったく考慮されていません。つまり、何時間くらいの授業をもつと、その準備にはこのくらいかかって、他の業務もこれくらいあるから、教員数はこのくらい必要、というロジックは、この算定式にはありません。

1950年代~1960年代と比べて、2000年代以降の教員の忙しさは明らかに悪化しています(神林寿幸『公立小・中学校教員の業務負担』)。標準法制定当時とは状況が大きくちがっています。

第二に、1学級40人なら、40人を同質性の高い集団であると仮定しています。仮にこの40人のなかに、さまざまな事情で丁寧に個別的なケア・支援が必要な子がいたとしても、教員数は変わりません。たとえば、外国から来たばかりで日本語がほとんどできない子にはやはり丁寧な対応が必要となります。が、担任の先生は基本一人のままです。

文科省もこうした問題は認識していて、平成29(2017)年の義務教育標準法の改正で、外国人児童・生徒や特別支援が必要な子(通級指導の対象の児童生徒)については、教員定数の改善(教員増)が少し進みました。しかし、おそらく学校現場としては、この改正で十分だとは言えないという状況だろうと思います。

第三に、小学校の算定式が、中学校や高校と比べて、不利になっています。不利という表現は語弊があるかもしれませんが、少なめに見積もられています。先ほどの算定式の資料をもう一度ご覧いただければと思いますが、乗ずる数は、小学校と中学校でかなりちがいます。たとえば、ある小学校が6学級(1学年1クラス)の場合、6×1.292=7.752で8人配置でしたね。ある中学校が6学級の場合、6×1.750=10.5で11人配置される計算です。

理由はあります。小学校では学級担任制なので、基本、1クラスに最低1人いれば、授業は進みます。ところが中学校、さらには高校では教科で分かれていますので、もっと人数が必要です。

とはいえ、小学校の先生は、この算定式のままでは、学級担任以外の人員(級外)が少なめにしか算定されないので、たくさんの授業を一人で受け持つことになり、大変です。3月に卒業したばかりの新規採用の先生が、4月からいきなり学級担任になることが小学校では通常なのも、この理由からです(高校では副担任からスタートする例なども多い)。ほかに人がいないのですから。

また、コロナにかぎらずですが、病気になり休むとき、かなりの小学校では2~3人の担任が同時に休むと、もう回らなくなります。校長や教頭が授業したり、1人の先生が2つの教室を行き来してなんとかしのぐ、という学校も多いです。感染症対策として、わたしは、教室の密の問題も無視はできないと思いますが、こうした労働体制、人員体制の脆弱さにも、もっと注目して改善を図る必要があると思います。

わたしは、小学校の先生や教職員組合がこうした算定式、制度について、怒らないのが不思議です。

さて、制度の説明が長くなってしまいましたが、いまの教員定数を決める算定式の問題、弱点についてでした。選択肢3では、この問題を解消していくことに注目しています。乗ずる数を改善するか、算定式を大きく変更するかして、とりわけ小学校の教員定数を増やすという案です(できれば中学校もですが、優先度は小学校のほうが高いと思います)。

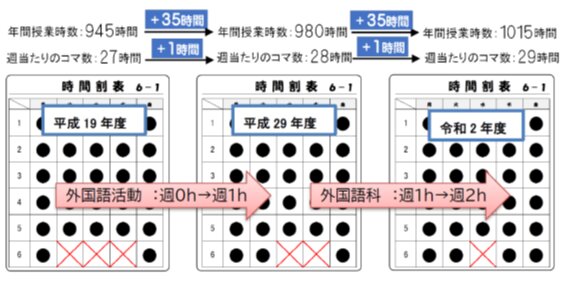

次の時間割のイメージがわかりやすいかと思います。小学校高学年の子どもと先生の時間割の変遷例です。●のところには国語、算数などの授業が入ります。教科とは別に、学級活動や行事が入ることもあります。近年、学習指導要領の改訂に伴い、小学校の授業コマ数は増えています。

これは子どもにとっても大きな負担ですし、担任の先生にとってもです。一部、たとえば、音楽は専科(音楽専門)の先生がやってくれるケースなどもありますが、この図の●の大部分は学級担任が一人でこなしています。一人が10教科前後も受け持っているわけです。

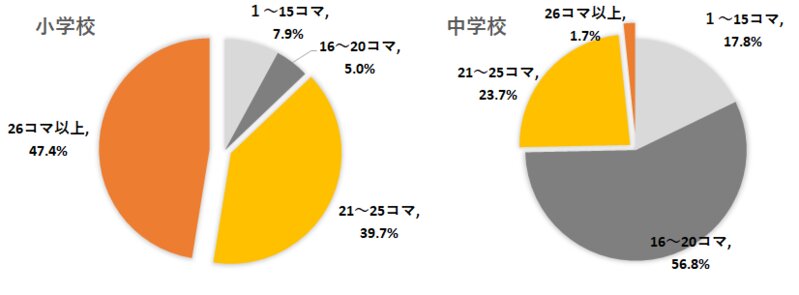

次のグラフは、小学校、中学校の先生の1週間の担当する授業コマ数です(無回答を除く)。小学校教員の場合、週26コマ以上もっている人が47.4%、21~25コマも39.7%もいます。毎日6時間授業をすると、週30コマですから、多くの先生が毎時間のように授業で出ずっぱりで、空き時間があまりありません。しかも、コロナ禍のなかで、「学習の遅れを取り戻せ」という掛け声のもと、多くの小中学校でもっとタイトになっています。平日7時間目とか土曜授業までやっている学校もあります。

なお、高校についてはかなり恵まれています。国の学校教員統計調査(2016年度)によると、公立高校の場合、週20コマ未満の教師は86.1%を占めますし、授業をもつ教師の平均コマ数は週に15.4です。高校と小学校では週に10コマ前後も差があるわけです。高校の場合、進学校等では補習や模試監督、推薦・小論文対策などの負担が重く、進路多様校等では就職支援などの負担をどうするかといった別の問題はありますが。

選択肢3)では、先生(とりわけ小学校教諭)の担当授業を減らして、空き時間をつくり、その時間にしっかり授業準備をしたり、たまにはコーヒーブレイクをとってリフレッシュしたりすることを考えています。ひとつの目安として、小中学校でも、週20コマ以内とできるよう、教員定数の決め方を改善することを拙著などでは提案しています。

選択肢3は、選択肢1と同じく義務教育標準法の改正などが必要でハードルはすごく高いです。おそらく財政的な負担は選択肢1よりは小さいですが、とはいえ、大きな予算もかかります。

選択肢3)は子どもにとっての効果も期待できます。級外の人が増えますので、丁寧なケアが必要な子のクラスなどに級外の先生らが支援に行くことができます。また、採用されたばかりの新人を含めて、ひとりの学級担任に重責を負わせるいまの仕組みではなく、複数担任制や学年担任制にすれば、チームで子どもたちにあたることがより容易になります。

■選択肢4)教員以外のスタッフを増やす政策もある

選択肢1)~3)は教員数を増やすことを検討しました。選択肢4)では教員以外のスタッフ、たとえば、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、特別支援教育の支援員らを増やす政策です。

カウンセラーらは、不登校がちの子のケアなどで活躍していますが、いまは複数校かけもちだったりして、1校にいられるのが週1回、2週に1回だったりする地域もあります。これも予算と人手がかかる話ですが、もっと来訪頻度を上げることなどを選択肢4)では考えています。

ただし、専門性が高く、さまざまなハンディキャップをもつ子どもとコミュニケーションする力量のある人材が、一朝一夕で育つわけではありません。いい人材が配置されなかったり、教員と連携がうまくとれなかったりすると、政策効果は薄いものとなるでしょう。また、教員の過重労働解消にはこの政策だけでは難しいだろうと思います。

■他の政策と比べて、本当に少人数学級の優先度は高いのか?

以上、長くなりましたが、わたしがお伝えしたいことは、少人数学級だけが唯一の選択肢ではない、ということです。子どもにとっての効果も、教員の負担軽減などの効果でも、選択肢3)で教員数を増やし、空き時間を増やしたり、チームで対応しやすくしたりする政策のほうが筋がいいのではないか、とわたしは考えています。

9月入学(秋入学)の議論が盛り上がった、この4月、5月もそうでしたが、他の政策と比べることをせず、さも9月入学しか打開策はないかのごとく、述べる主張もありました。

コロナ禍での少人数学級を求める声でも、他の政策と比べて、本当に少人数学級がいいと言えそうなのか、本当に優先順位が高いと言えるのかの説明が不足しているように思います。

ご注意いただきたいことがあります。今回解説した政策オプション1)~4)は主だったものを比べたつもりですが、これら以外にもさまざまな対策は考えられるということが1点。たとえば、やはり感染症対策としては、ICTを活用した遠隔授業、オンラインでの授業が有力でしょう。もうひとつは、必ずしも矛盾する政策ではないので、複数選択可だということです。ただし、大きな財政的な負担がかかりますから、おそらく、選択肢1)と3)を組み合わせるのは、ほぼ現実味はないでしょう。

最悪なのは、どの政策もとらないこと、つまり、現状維持(現状追認)ではないかと思います。

他の先進国と比べても大きな学級であること、発達障害をもつ子や外国人児童生徒なども急増しており、40人が同質性の高い集団という前提が崩れていること、教員の過重・過密労働が深刻で労働基準法や労働安全衛生法に照らしても法令違反ではないかというくらいの過酷な事態であることなど、義務教育標準法が制定された当時とはまったく状況が異なっています。

コロナで心配だからといって、少人数学級にエイヤと舵を切るのもどうかと思いますが、いくつかの政策オプションをしっかりと吟味し、子どもたちの現在と将来に関わる教育環境の充実を急いでほしいと思います。

(参考文献)

山崎洋介、ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会『いま学校に必要なのは人と予算―少人数学級を考える』

苅谷剛彦『教育と平等』

末冨芳「義務教育における『標準』の再検討」

国会図書館「教職員定数と義務標準法の改正」

妹尾昌俊『教師崩壊』

★関連記事

●少人数学級にする必要性と優先順位は高いのか?(1)コロナ対策としての有効性への疑問

●少人数学級にする必要性と優先順位は高いのか?(2)”きめ細かな指導ができる”って、本当?

●少人数学級にする必要性と優先順位は高いのか?(3)先生の負担は減る?

●先生が忙しすぎるのは、子どものためにもならない #先生死ぬかも

●【先生の質は低下しているのか?(1)】 2倍、3倍を切る採用倍率の影響、背景を考える

●妹尾の記事一覧