福島県エビスサーキットが「ドリフトのメッカ」になるまで

「日本で生まれて、世界に広まったスポーツ」と聞いて何を思い浮かべるだろうか?

現在オリンピック種目でも日本に起源をもつスポーツは柔道と空手、ケイリンくらいしかなく、日本で人気のあるスポーツ、野球、相撲などは一部地域を除き海外ではほぼプレーされていない。

スポーツが近所の「遊び」を起源にしている場合、特定の地域から1つの競技が飛び出してグローバルに楽しまれるケースは稀だ。

例えば、アメリカンフットボール。この、世界で最も商業的に成功しているスポーツは、アメリカ以外でほぼプレーされていない。最もグローバルかつ商業的規模の大きなサッカーも、ヨーロッパとその他の地域における人気の違いは明らかであろう。

五輪競技のようなメジャースポーツが生まれて100年経ち、「本当に面白い」コンテンツは地球の裏側まで一瞬で拡散し、地域性の無い、バーチャルなファンのコミュニティが生まれる時代になった。E-Sportsのようにオンラインで対戦できる遊びが地球規模で爆発的に愛好家を増やし、スポーツの再定義の議論も盛んに行われている。

実は、「ドリフト」は福島県から世界に広まったグローバルスポーツだ。

今回のインタビューは、日本でスポーツとしてのドリフトを始め、世界30カ国以上で楽しまれるグローバルエクストリームスポーツに育て上げた福島県「エビスサーキット」の熊久保信重社長。

新しいエンターテイメントを生み出す時、もはや初めから世界を前提にしなくてはいけない時代。エビスサーキットで生まれたドリフトが広まったストーリーに潜む勇気やアイデアは、コンテンツクリエイターにとってのヒントに満ちていた。

Content fromCOTAS| Photos by Naomi Circus

熊久保 信重

エビスサーキット代表取締役社長

福島県出身。モトクロスレーサーとして活動していた24歳の時にドリフトに目覚める。2001年に全日本プロドリフト選手権(D1グランプリ)に初参戦を果たし、シリーズチャンピオンにも輝いた。2002年から世界中でドリフトを広める伝道師としてドリフトショーを開催しており、近年は世界中からドリフトを学びたいと来日する外国人たちのスクールも手がけている。

峠の「ローリング族」にチラシを撒きに行った

後藤:そもそも「ドリフト」という競技とかショーはいつから、どういった経緯で始まったのでしょうか?

熊久保:ドリフトはもともとサーキットでは禁止されていました。危険走行と考えられていたうえ、レース場でタイヤを滑らせてしまうと、コースが傷んでしまうからです。

日本におけるドリフト文化の源流は「峠」にあります。サーキットで走るお金がなかった人たちが、夜な夜な山の中の峠でやっていたんです。

僕自信が最初にドリフトに触れたのは、20年ほど前にさかのぼるでしょうか、当時うちの社員がドリフトが好きで、よくやっていたんです。でも自分はもともと二輪のレースをサーキットでやる人間だったので、ドリフトが大嫌いでした。当初走行会でドリフトをするお客さんがいたときは、「コースも傷むし、危ないのでやめてください」と怒っていたくらいです。

それでも何度か社員に「やってみませんか?」と誘われて、一回やってみたら、すぐにできてしまって、そこから一気にハマっちゃいましたね。(笑)

それで「これは面白いし、商売になるかもしれない」と思うようになりました。当時まだ自分は社長ではなかったので、会社の仕事にするために「ドリフトで利益を出す」のを考え始めたんですね。

後藤:これが儲かれば公にやらせてもらえるんじゃないかと。

熊久保:儲かる商売になれば、自分のお金ではなく会社としてできる。(笑)

その当時は東京の大井埠頭、日光のいろは坂といった一般公道でドリフトをやる人たちがテレビでよく「ローリング族」として取り上げられて、社会問題になっていました。暴走族ではないのですが、昔の漫画『バリバリ伝説』に憧れた世代の人たちです。

なので、まずサーキットにドリフトのプログラムを作って、夜にやる人が多かったのでサーキットにすべて照明を取り付けた。それから、毎週土曜日に走り屋たちが集まる有名スポットにチラシを撒きに行きました。「峠ではなくサーキットに来ませんか」と。

後藤:峠にチラシを。(笑)

熊久保:はい。それからは警察が峠で走っている人を見つけると、「サーキットに行け」と言っていたくらいです。 「おかげで峠で走る連中が減った」とも言ってくれました。

加えて、ドライバーたちも最初はサーキットのルールを知らないので、ルールを教えることがはじまりでした。

後藤:ルールというのはどういったものですか?

熊久保:一般公道でいう信号や標識といったベースになる基本ルールがサーキットにもあるんです。

例えば、前のクルマがスピンをしたり不測の事態があった場合は旗を振ります。旗の色によって、「スピンしています」、「走行中止です」といったことを伝えるんです。

彼らはこういったルールを全く知らない。しかも峠小僧なのでヘルメットもかぶらなければ、グローブもしない。シートベルトもろくにしないというところから始まりました。

後藤:そのルールはみんなすんなりと受け入れてくれたのでしょうか?

熊久保:そんなことはないです。何度お客さんと殴り合いになったことか(笑)

ルールだけじゃなくて、もともと無料で走っていた峠から、サーキットに来て数千円の料金を払うことも最初はなかなか受け入れてくれなかったですね。

走り屋を納得させるため、自分が日本一になる

熊久保:そこで、説得力と威厳を持たせるために、「これは俺がうまくならなきゃな」と、「自分がドリフト界の頂点に立たないと、この連中はまとめられないな」と思ったんです。

一般公道でやられていたドリフトでは、峠ごとに「主」のようなスタードライバーがいるんです。まずは、「そいつらに勝つ」と思って、当時、『CARBOY』という車雑誌が主催するコンテストに優勝することにしました。これで優勝することができれば、崇拝されるので。

ただ、出場がハガキの抽選制だったため、応募の時点で落選してしまう恐れがありました。是が非でもこのコンテストに出たかったので、雑誌社に電話をかけて、「エビスサーキットがコースをタダで貸すので、自分を出してください」と頼んだんですね(笑)

そうしたら雑誌社も喜んでくれて、無事に出場できたんです。そして、優勝しました。

後藤:すごいですね。(笑)

熊久保:そうすると一撃で崇拝してくれるんですよ。アツい体育会系の人間が多いので、「こいつは俺より上手い」と思ったら、大体みんな言うことを聞いてくれる。(笑)

そのあと、各地のトップを集めた全国大会でも優勝して、日本一になったら一気に峠の連中に自分の名前が知れ渡ったんです。そうすると、日本中からエビスサーキットにと人が集まってくるようになりました。ドリフトがカルチャーとしても峠からサーキットに場所を移して、ドリフトビジネスが日本中に広がっていきました。

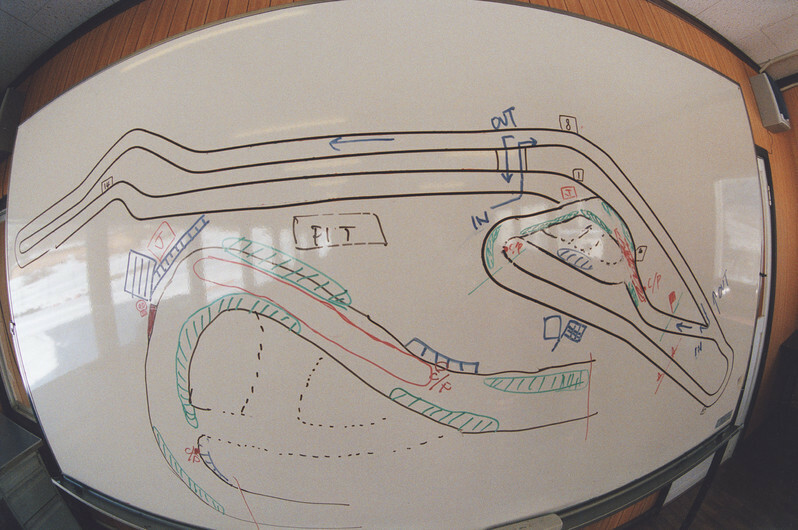

エビスサーキットの売上も、ドリフトという新しい分野が加わったことによって一気に伸びました。コースはもともと2つしかなかったのですが、今では7つになって、初心者から上級者まで走れます。

プロの大会も、エビスサーキットと三栄書房さんで2000年に初めて開いて、自分も二度チャンピンを獲らせていただきました。今年で17年目になりますね。

2001年から始まった全日本プロドリフト選手権、通称「D1グランプリ」のシリーズは2003年からは海外でも行われるようになって、自分もチャンピンになりました。それがきっかけで『ワイルドスピードX3 TOKYO DRIFT』のカースタントのオファーも届きました。

今ではアメリカには独自のシリーズが立ち上がっていて、プロの大会が世界中で開催されています。

クルマで「シルクドソレイユ」を表現したかった

後藤:福島県に世界のドリフトカルチャーの発端があったんですね……。そのドリフトが海外でも行われるようになったのはどういったきっかけなんでしょうか?

熊久保:初めて自分たちがアメリカに渡り、ドリフトを持っていったのは2002年にさかのぼります。その当時、海外でもドリフトは通常のカーレースの1つのテクニックとしては存在したのですが、ドリフト自体を競技にする発想は無くて、見世物としても確立していませんでした。

後藤:なぜ最初がアメリカだったんでしょうか?

熊久保:もともと個人的にアメリカ、特にラスベガスが好きだったんです。若い頃からお金を貯めては、仲間と一緒にラスベガスへ旅行に行っていました。

それで、自分は「シルクドソレイユ」が大好きで、はじめて観たときに感動して、「車でこんなことができたら最高だな」と思いました。ドリフトは魅せて楽しませる要素が強かったので、ドリフトの技術を使い、音楽に合わせたショーを作る構想を仲間に話したら、すぐに「やろうぜ」ということになった。

後藤:「シルクドソレイユ」を観て、「ドリフトで真似してみる」という発想は普通の人には出ないと思いますが。(笑)

熊久保:それで、ドリフトでシルクドソレイユをやるアイデアをアメリカでスポンサーになってくれそうなところに持っていったんです。でも当初は「イエローが何しに来た?」なんて言われたりして、らちがあかないので、とにもかくにも観てもらわないと分かってもらえないと思い、船で車をアメリカに運びました。

後藤:毎回、発想の大胆さと行動力がすごすぎてもはやコメント出来ません……。

熊久保:それで、ロサンゼルスに大きい駐車場を持っていたクルマのパーツの会社に、「ちょっとここでやるから、見てくれ」と直談判したところ、社長が見てくれることになりました。

船で運んだ車に乗って、三人でドリフトを披露したところ、その社長のスイッチが入って、「よし、カリフォルニアで大きなイベントがあるから、お前らそこでやってみろ」と言ってくれたんです。

その会社が全米のあちこちで展示会をやっていたので、色んなところに連れて行ってくれました。しかも、「ラスベガスでやるのが夢なんだ」という話をしたら、「SEMA SHOW」という世界最大級の自動車アフターマーケットパーツショーのメインの駐車場でショーをやらせていただけることになって、かれこれ3年ほど続けさせてもらいました。

ドリフトサーキットのビジネスモデルを30カ国に輸出

熊久保:あるとき、D1のレースでイギリスに行く機会があったので、ドリフトのショーの映像を撮ったDVDをイギリス人に渡して回ったんです。

そしたら半年後に、「お前らこれ面白そうだけど、やらないか?」という電話がかかってきた。

それでイギリスでショーをやったら、今度はギリシャ人が大会をたまたま見に来ていたそうで、「ギリシャのモーターショー会場の駐車場でショーをやってくれないか?」と依頼を受けました。

これを皮切りに、いろんな国から声がかかります。イタリア、ポーランド、ロシア、南アフリカ、ジンバブエ、オーストラリア、UAE、バーレーン、タイ、中国、サウジアラビアからオファーを受けて、これまで全部でだいたい30カ国、最盛期は年間30回ほど海外でショーをやっていましたね。

ショーを披露する中で、観客の人たちの中には「自分もやってみたい」と思う人が一定数出てきます。でも、まだ海外にはドリフトサーキットが無い。そこで、自分たちを呼んでくれたクライアントにエビスサーキットで培ったドリフトの商売自体を伝授することにしたんです。

後藤:ドリフトサーキットビジネスの輸出ですね。

熊久保:そうです。希望者に対して年に2〜3回、各4〜5日間集中的に教えるスクールを開く。すると、みんな自然に上達して、ドリフトが出来るようになる。そうなってくると、ドライバーの間で順位をつけたくなってきます。

自分たちは日本でコンペティションを主催してきたノウハウがあるので、今度は大会運営の方法、審査の仕方を教えるんです。すると、一つの国でドリフトのショー・スクール・競技がビジネスとして成立してくるんです。

それぞれの国では、ある程度ドリフトがビジネスとして自走した時点で、「あとは頑張れよ」ということで終わりにします。

2008年くらいからは各国の主催者とその国のチャンピオンが集まる「ドリフトサミット」をここエビスサーキットでやっています。最近は3年に1回の開催にしていて、今年も開催する予定です。

後藤:めちゃくちゃ面白いじゃないですか。超観に来たいです。

熊久保:サミットには約30カ国から大体100名が集まります。各国でみんなドリフト商売を成り立たせているので、「最近どんなトラブル出てきた?」といったことを意見交換します。世界中から自分に会うためにやってきてくれるので、本当に嬉しいですね。

後藤:今でも日本が世界の中でもドリフトの中心地だということは変わらないですか?

熊久保:それはもう変わりないです。アメリカに「Formula Drift(通称Formula D)」という有名なコンペがありますが、これはもう見せ方が上手いだけという気がします。FOX TVが主催し、IMGがマーケティングを行っているので、たしかに凄いように見える。でも実際はレベル的にも技術的にも日本の方が圧倒的に上だと思います。ドリフトの運転技術に関しては、日本が世界最高峰だということは揺るぎないです。

エビスサーキットから海外、そして子どもたちへ

熊久保:海外に出ていき蒔いた種が5〜10年の歳月を経て、実りつつあるのを感じます。

今は、うちの「エビスサーキット」が”ドリフトの聖地”と呼ばれるようになりました。イスラム教の信仰者がメッカを訪れるように、世界中でドリフトをしている人たちが「一度はエビスで走ろうぜ」ということで聖地巡礼してくれるようになったんです。

情報だけを頼りに、「エビスサーキットでドリフトをしたい」という外国人のお客さんが集まって、サーキットで走るようになってきました。 年に3回「祭り」といって、全コースを丸2日間開放するんです。このイベントを開催すると、一回あたり200〜300人の外国人がやってきます。これは年間で延べ1,000〜1,500人の外国人が訪れている計算になる。外国人向けのイベントも組んでいます。

後藤:海外から来ているということで、彼らが運転する車はどうしているのですか?

熊久保:知り合いのスコットランド人に「うちで商売しない?」と持ちかけ、彼が施設内でカーショップを経営しているんです。彼が車を売ったり、メンテナンスを行うビジネスをかれこれ5年やっています。うちは家賃だけしかとらない。お客さんが来てくれることで、走行料が入るからです。

彼がウェブで英語の情報を発信してくれることで、集客をすべてやってくれています。海外からお客さんが来たときには、すべて対応をしてくれる。うちが手をつけずとも、外国からお客さんがどんどん増えつつありますね。

後藤:裾野を広げるという意味では、子供に教えるプログラムもあるのですか?

熊久保:震災前から毎年「ドリフトキッズデー」というイベントをやっていました。他のレースとは違った華やかさがあるので、子供のファンも多いんですね。小学生の頃にD1をみた子たちが今では免許をとって、サーキットに来始めているんです。こうした循環をより促進するために約3000人子供を無料招待する「キッズドリフトデー」を続けています。

後藤: 今ではドリフトは完全にサーキットの中で楽しむものに変わったということですか?

熊久保:ほぼ確立されたと思います。峠でドリフトをしていた時代から約20年が経ち、もう一般道で走る人は皆無に近いのではないでしょうか。

ドリフト走行の理論を「クールドライビング」に活かす

後藤:もともと熊久保さん自身嫌いだったというドリフトですが、やってみたらすぐにハマったということですよね。ドリフトの一番の魅力はなんなのでしょうか?

熊久保:一度乗ってみるだけで「こりゃ面白い!」と分かることです。一撃でハマるパンチ力、破壊力があるモータースポーツなんですよね。テレビでよくみる煙を出しながら回る「ドーナッツターン」なんかは、自分たちが教えれば15分くらいでできるようになります。

後藤:ほんとですか!?

熊久保:オートマの運転ができる人であれば、15分でできるようになります。それはもちろん自分たちも楽しませる方法を開発してきたので。仮に全くできない子が「プロになりたい」と言っても、2年で食っていけるプロにできますね。

後藤:現状、選手が生活していくのはどういったやりかたがあるのでしょうか?

熊久保:もちろんD1グランプリという大会があるので、そこでプロドライバーとしてスポンサーをつけることが一つ。あとは各自スクールを行ったり、映画やCMのスタントもあるかもしれません。他にも海外のイベントにゲストとして呼ばれれば、一回30万円ほどのギャラをもらえます。ある程度の技術と知名度を持っていれば、そこそこ稼ぐことは可能だと思いますね。

後藤:ドリフトはまだまだこれからも成長していく余地が残っているスポーツですか?

熊久保:正直に話すと、実はもう成長していく余地は減ってきています。一番の問題は車がなくなりつつあるということです。ドリフトをするためにFR(フロントエンジン)と言われるリア駆動(後輪駆動)の車を使うのですが、各メーカーがもう生産していないんですよ。ドリフトで使っている車の95%くらいは中古車なので、年を追うごとに減少してしまいます。つまりある程度頭打ちの状態にある。自分たちも方向転換を図っているのが現状です。

後藤:なぜリア駆動の車が生産されなくなったのですか?

熊久保:コストが高いからです。フェラーリやポルシェなど高級車はリア駆動ですが、全体の生産量は非常に少ないです。

後藤:ドリフト業界としてはどういう方向転換を図っているのでしょうか?

熊久保:ドリフト走行の理論と技術を、通常のレースのテクニックや公道での安全運転に活かせないかと考えています。

たとえば、タイヤのゴムは20%過空転した時点で、荷重がかかり摩擦係数が上がります。これは、自分たちが感覚的に「ドリフトすることでグリップ力が上がる」と思っていたことを、タイヤの開発者が理論的に証明してくれました。これを応用すれば、スタッドレスを最大限にグリップさせて、タイヤの性能を120%引き出すことができます。

こうやってクルマがスライドに至るまでのプロセスを分析し、メカニズムを理論化して「究極の運転」を体系化しようとしています。まずはレーシングドライバーにドリフトの技術を伝授しているところで、最近見事に結果が出つつあります。

F1から他のレースも含めたドライバー、そして一般の人にもドリフトの技術を応用した安全運転を広めていこうと思っていますが、「安全運転講習会」とか言うと誰も来てくれないので、「クールドライビング」と言っています。安全に加えて、スムーズに走る、カッコよく楽しく走るスタイルをイメージしていて、ドリフトの技術を応用して、子供や奥さんを乗せても酔わせない運転の方法も今開発している最中です。

福島をエクストリームスポーツのメッカにしたい

後藤:個人的に、ドリフトの競技の中でとても面白いなと思ったのが、GPSと角速度センサーでクルマの動きを数値化して自動的に採点を行うDOSS(D1 Original Scoring System)のシステムです。

フェンシングで剣先が触れたかどうか、とか、写真判定で1位を明らかにするとか、答えが1つしかないスポーツではデジタル判定は一般的ですが、採点という属人的で答えが無いプロセスを自動化しているスポーツは他にはまだ無い気がします。

熊久保:100%機械が判定するのではなく、人の審査員との併用にはなっていますが、確かにそうかもしれません。ドリフトのような「エクストリームスポーツ」の難しさは単純に数字で表せないところにあると思っています。

順位上は勝った負けたの甲乙はつくのですが、その裏にはお客さんとファンがいて、彼らがどう感じるのかがとても重要です。アメリカなんかは優勝した人よりも、かっこよく負けた2位を賞賛するようなカルチャーがあるように感じます。

後藤:ドリフトは「エクストリームスポーツ」なんですね。

熊久保:自分はそうだと思っています。いま「チームオレンジ(Team Orange)」という自分で作ったチームに所属していますが、もともとは「エクストリーム」という名前でしたから。

後藤:エクストリームスポーツという言葉は近年だいぶひろまっていますが、まだ定義は無いと思います。熊久保さんが考えるエクストリームスポーツの定義とはなんでしょうか?

熊久保:定義がないのがエクストリームなんですよね。(笑)

だって、形がないですから。言ってみれば、なんでもエクストリームスポーツになります。ドリフトにしてもモータースポーツではあるけれど、エクストリームスポーツでもある。

エクストリームスポーツはパラリンピックに似ているかもしれません。一つの競技をとってみても、やり方が競技者によって全然違う。エクストリームスポーツも、同じカテゴリーで色んな種目があり、金メダリストがたくさんいるわけです。

福島県という地域は世界的にも、エクストリームスポーツに最高の立地なんです。今度はここをエクストリームスポーツのメッカにしたいですね。

後藤:というと具体的には?

熊久保:福島には世界に自慢できるエクストリーマーがたくさんいます。まず自分はドリフト。飛行機のエアレース日本代表、室屋義秀さんも山の裏にいます。FMX(フリースタイルモトクロス)で有名な鮫川村もここから一時間くらいの場所の福島県内です。サーフィンに震災前までは南相馬で世界選手権をやっていました。猪苗代湖があるのでジェットスキーも盛んで、去年ラスベガスでやった世界選手権でチャンピオンになった選手もここに住んでいます。

東北道と磐越道沿いにほとんど全てのエクストリームのトレーニング場やベースが揃っているんです。約一時間圏内でエクストリームスポーツを全部網羅できる。世界を見回しても、ここまで環境が揃っているのは福島かカリフォルニアくらいのものではないでしょうか。