「建築のノーベル賞」受賞した山本理顕が、いまだに名古屋造形大の学長に復帰できない「もったいなさ」

「建築界のノーベル賞」といわれる今年度のプリツカー賞を日本人建築家の山本理顕が受賞したことは、一般メディアでも大きく報じられた。

3月5日の受賞決定後の報道では、山本の代表的な建築作品として横須賀美術館(神奈川県横須賀市)や公立はこだて未来大学(北海道函館市)などとともに名古屋造形大学(名古屋市北区)を挙げるメディアもあった。

だが、山本が学長を務めていた同大学を巡っては、運営する学校法人・同朋学園(名古屋市中村区)と2年以上にわたる裁判を含めた泥沼の争いが続いていることを筆者は既に報じた。

【関連記事】建築家・山本理顕が大学の学長を辞めさせられ、裁判に訴え、設計料を取り戻し、また復帰しようとするまで(2024年2月10日)

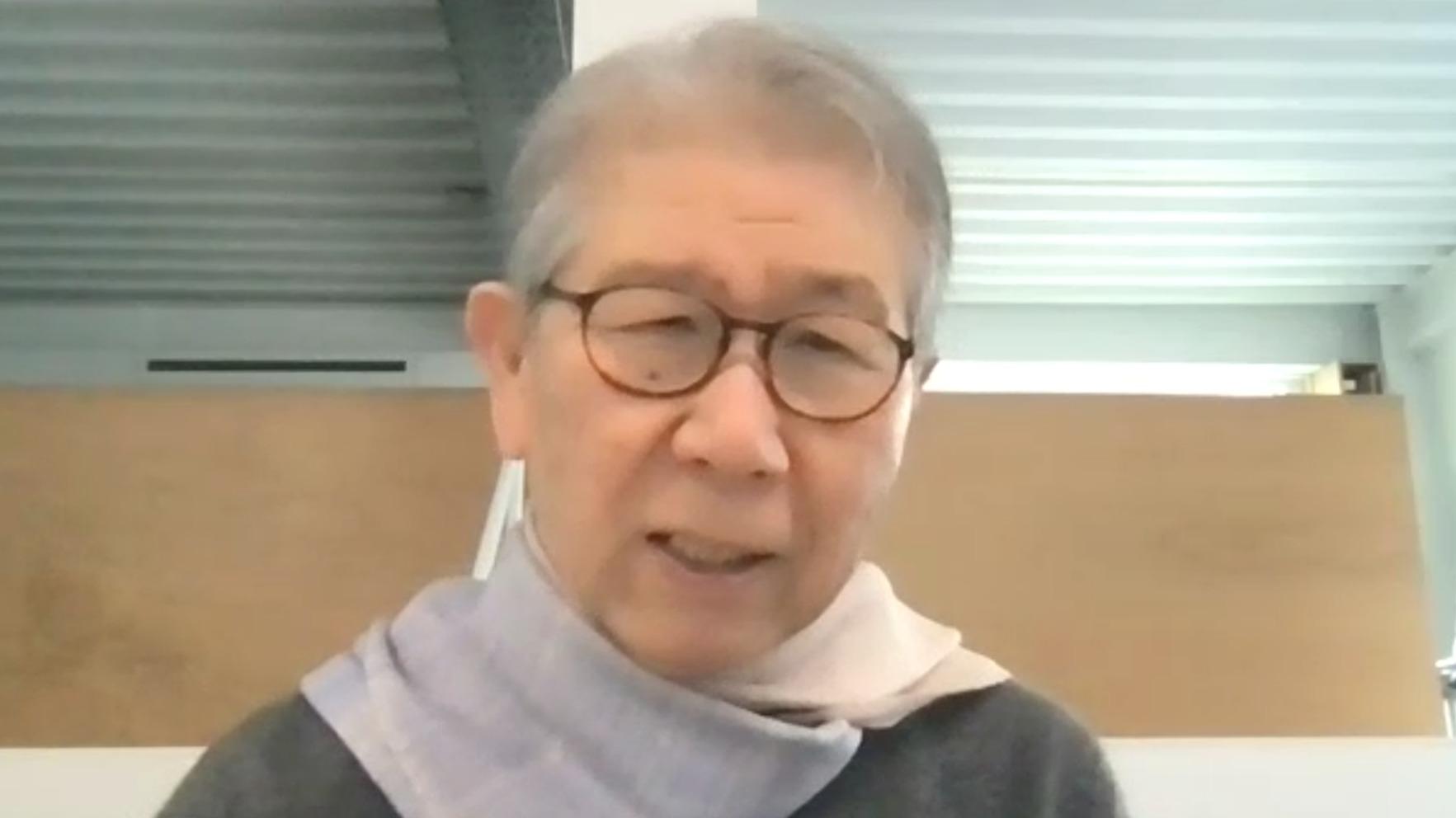

学長職を実質解任させられた懲戒処分についての裁判では昨年末に和解が成立し、学園側は処分をすべて撤回したとするが、山本はいまだに学長には復帰できないまま新年度を迎える。取材を重ねると学園側の“拒絶反応”がまだ強く残っていることが分かった。山本は「本当は4月からがよかったが、いつからでもいい。(処分前の)原点に戻って学生や教職員に私のキャンパス設計の意図などについて説明をさせてほしい」と話している。(文中敬称略)

受賞を機に初めて竣工後のキャンパスに立ち入る

山本はプリツカー賞受賞後の3月8日、自身の設計した建築の現場に賞の審査員らを案内。熊本市の県営保田窪第一団地や広島市の西消防署に続き、名古屋造形大も学園側から許可が得られたため訪れた。それは2022年の竣工以来、山本がキャンパス内に立ち入る初めての機会となった。

ただ、このときは授業のある日程や時間帯でなかったこともあり、「学生の姿が一人もなく、建物を使っている様子も見られなかった」と山本。職員も、窓口役の数人以外は「遠巻きに私を見ているような異常な雰囲気」だったという。

山本は本来の設計業務のほか、受賞後の取材対応や能登半島地震の被災地も訪れるなどして多忙を極めている。一方、学園側からも今後について連絡や相談があるわけではなく、話し合いは一切していない。

しかし、山本は裁判で和解が成立したことで、自身が学長や教授に復職する「権利が回復された」との認識をあらためて示す。その上で、「私は建物の引き渡しにも開学式にも参加できなかった。学園側は最低限、私を教授会に呼んで、この空間はどういう意図で設計され、どういう使い方があるのかなどを説明させる必要がある」と主張。さらに「愛知県の競馬場跡地の問題や文科省の対応などにも疑問や腹立たしい思いは残っている。正直、忙しくて構っていられないほどだが、今後も何らかの形で問題提起はしていきたい」と話した。

学園側は「復帰の見通しはない」とコメント

学園側は筆者の取材にノーコメントを貫いていたが、3月4日付で「名古屋造形大学前学長に関するネットニュースについて」と題するコメントを学園と大学のホームページにそれぞれ掲載。「名古屋造形大学を含む同朋学園全機関の2024年度以降の所属長はすでに決定しており、ネットニュース等で流れているような山本前学長の復帰の見通しはなく、一部で誤解が生じている状況や不安を抱かせていることは遺憾です」と表明した。

それ以上の取材には応じてもらえないため、しかたなく理事や職員に直接聞くが「話せない」「もう終わった話」と避ける反応がほとんど。そんな中で、ある理事はこう口を開いた。

「建築のノーベル賞と呼ばれるほどの賞を取った人に学園に関わってもらえないのは非常にもったいない。ただ、あれほど衝突してしまったので、学長復帰なんて波が立って、好ましくないのが現実だ」

キャンパスの課題、わだかまり超えて改善を

大学の現場は入試や卒業式も終わり、新年度に向けた準備が静かに進んでいる。造形大のキャンパスは1階が「アートストリート」と呼ばれ、通路兼広場に十数の「ボックス」と呼ばれる小スペースがちりばめられ、学生が自分たちのアート作品も展示できるような空間となっている。

学生の一人は「気軽にボックスを借りて個展ができ、外の人にも見てもらえるのがいい」と、この1階の空間づくりを評価する。一方、普段の学内活動では4階全体の大空間「スタジオ」などでさまざまな分野の学生が一緒に作品制作に取り組むため、「互いに音が響いて気になることがある。住宅地にあるので近所の人にも迷惑がかかってしまう」との心配を率直に明かした。

山本の建築は大空間で人が刺激し合ったり、内と外が大胆につながっていたりするのが特徴だ。今回、その手法が敷地条件や芸術大学のプログラムとしっかり合致していたのかは、まさに山本からの説明と学生・教職員の受け止め、そして第三者による検証が必要といえそうだ。

どんな賞を与えられようとも、最初から完全な建築などない。設計者や発注者を含めた作り手が、使い手の声を聞きながら不断に改善を重ねていく。そんな当たり前の建築のプロセスを、大人たちがわだかまりを超えて進めていくのが真の教育ではないのだろうか。