名古屋の伝説の書店員・古田一晴さん死去。古田棚の魔法の秘密と、娘が語る意外な素顔

元・名物書店員の訃報にメディア、業界人、市井の人たちが反応

古田さんが亡くなってしまった。

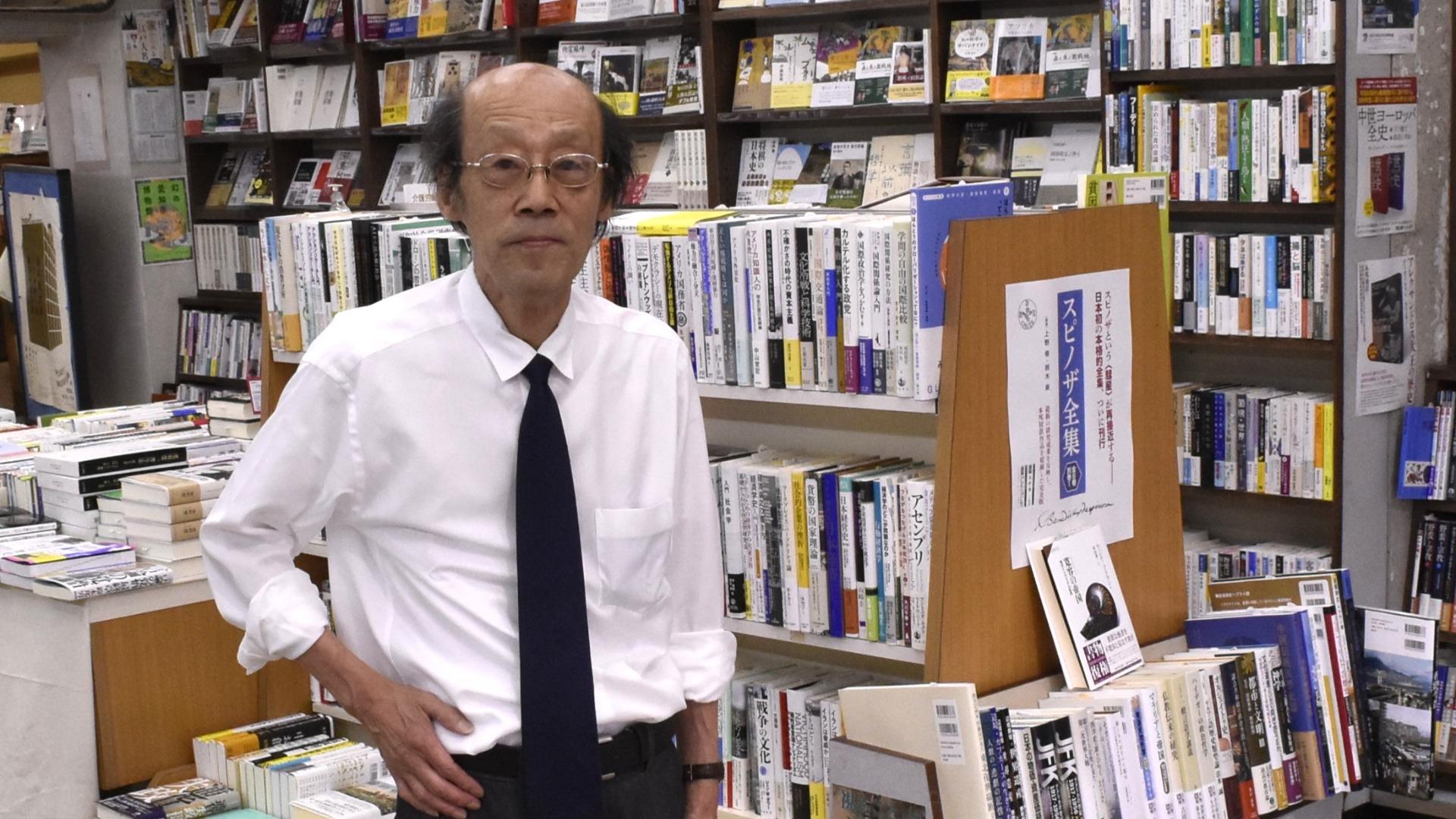

名古屋の本好き、カルチャーファンにとっては悲しすぎる訃報が届きました。ちくさ正文館書店(通称「ちくさ正文館」)・元店長の古田一晴(かずはる)さんが、10月10日、脳腫瘍のため72歳で逝去されたのです。古田さんが長く店長を務めたちくさ正文館が惜しまれつつ閉店したのが2023年7月末。それから1年余りで、店の象徴だった古田さんもまた帰らぬ人となってしまいました。

一書店員が亡くなった、という普通ならごく内輪だけで伝えられるはずのこの知らせは、翌日の中日新聞朝刊に早々に掲載され、多くのネットニュースでも報じられました。これを受けて、SNSでもその死を悼む声が数多く寄せられました。そして、筆者の過去の古田さん関連の記事も、あらためてたくさんの人に読まれています。

□「『ちくさ正文館書店』が60余年の歴史に幕。どうなる?名古屋の本屋カルチャー」 (2023年7月25日)

□ 「チケットは即完売! 閉店した名古屋の本屋『ちくさ正文館』さよならイベント。最後の店長は何を語った?」 (2023年10月9日)

独自の選書で知的好奇心を刺激した「古田棚」

古田さんがその名を知らしめていたのは、何といっても書店員としての目利きの力でした。文学、アートなど人文系の多彩な分野に精通し、独自の選書により構成された売り場は「古田棚」と呼ばれ、出版業界では一目も二目も置かれていました。店長を務めたちくさ正文館は、一見ごく普通の町の本屋さんでしたが、よく見ると文芸作品は作者の五十音順に並べられておらず、また音楽、映画、演劇などのラインナップが有機的に関連し合い、知的好奇心を刺激してくれる不思議な妖力を放っていました。目当ての本を買いに行く場ではなく、目的もなく棚を眺めていると次々と読みたい本が見つかる。そんな本屋であり、その空間をつくり上げていたのが古田さんだったのです。

古田さんはまた映像クリエイターという顔も持っていました。学生時代から前衛的作品を手がけ、表現者としての活動をずっと続けていました。本屋の店長という誰もが気軽に会える立場を最大限に活かしながら、異分野の人材を結びつける媒介の機能を担ってきたのも、名古屋のカルチャーシーンの中で古田さんが果たしてきた大きな役割でした。と同時に多種多様な人たちに慕われ、愛されてきた理由でもありました。

盟友、作家、書店員らによる古田さん追悼文・追悼談

幅広い人脈をもち、多くの人に愛されてきた古田さん。名古屋のゆかりの人たちに追悼文を寄せてもらいました(談話、挽歌も)。

二村利之さん(小劇場「七ツ寺共同スタジオ」前代表)

七ツ寺共同スタジオを創立した年(1972)から私は自主上映を手がけていた。それを観に来ていた当時大学生だった男子3人と狼少年牙王社を結成し、内外の実験映画の上映を始めた。その中の一人が古田一晴君だった。彼らは3人とも映像作品を撮っていた。彼らと酒をくみ交わした日々は楽しかった。当時、古田君はちくさ正文館のバイトをスタートさせていた。その後、彼は書店人として“古田棚”と称される精選された棚並びで知られるに至った。映像にはひき続き取り組み他のジャンルとのコラボも盛んに行った。店に行った時、そんな話を聞くのが楽しみだった。人生のまとめの年代に入っての死を惜しむ。

山口章さん(出版社「風媒社」代表)

初めてお会いしてから40年弱、あくまで仕事上の付き合いであった。新刊の紹介や既刊本の補充、業界をとりまく様々な情報交換が主な仕事だが、古田さんとはこのような話はしたことがない。雑談に終始し時には2時間にも及ぶ。展覧会の話や芝居、友人との旅行話など多義にわたる。困るのは固有名詞。そのほとんどを知らない。どのように対応すればいいのかいつも困ってしまう。いずれにしろ、古田さんを訪ねる時は後の予定を入れないことにしていた。もう、そんなことすらできなくなってしまった。

古田棚について。

彌勒忠史翻訳『モンテヴェルディの偏愛主義』が1冊だけ面陳になっていたことがあった。この人物は、クラシックファンにもあまり知られていない。まして名古屋で演奏されることはまずない。ただし、この人からバロックが始まったという音楽史では欠かせない人物である。古田さんがモンテヴェルディを知っているとは思えない。独特の嗅覚で古田さんが1冊だけ取り寄せた本である。もし、この本が大型書店に無造作に並んでいても私は手を出さない。しかし、現代作曲家ジョンケージの横にこの本が並んでいるとつい手が出てしまう。これが古田棚の魔法である。

ご冥福をお祈りします。

森田裕さん(ライブハウス「得三」オーナー)

ただもう、さびしいばかりだよ。店にもよく来てくれていたし、僕も正文館によく顔を出していた。飲みながら、本当にいろんな話をした。古田さんはいろんな人と、僕を繋いでくれた人だったかな。いろんな分野の、「今の現場」を知っていて、色んな広がりを作った人だったと思う。過去の「生」の現場で空気感として起こっていたことが、今調べようと思っても、資料が残ってない。小さなチラシとか、雑誌の中の一文だとか、ゴミのような残っていかないものが大事なんだとよくいっていた。だから、彼の家にはギッシリとゴミが山積み。これをみんなでなんとか出来ないものかと思うけど、大変な難題なのです(談)

大島真寿美さん(小説家。『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で第161回直木三十五賞受賞)

狭い名古屋なので、古田さんとは、昔からの知り合いです。

それゆえ、仕事で会っていても、お互い、あんまり仕事の顔にはならなかった。

四半世紀前、ローカル誌でやっていた映画評(ほぼ香港映画)の連載がなくなった直後に「おい、あれ、なくなっちゃったなあ。おもしろかったのになあ」と古田さんに唐突にいわれたことがあって、「古田さん、読んでくれてたの?! あんなの、誰も読んでないと思ってたよ!」と驚くと、「おう」と笑ってました。どれほど忙しかろうと、古田さんのアンテナはいつもピンと立っていて、四六時中、そのアンテナで受信しつづけていて、それがあの棚になっていたんだろうな。

あの棚に呼ばれて、天に昇ったのかな、とも思う。今はたぶん天上にある〝あの棚〟が、ここには古田さんにいてもらわねば困る、と思って呼んだんじゃないか。と、そんなことを思わせるほどの、棚であり、古田さんでした。名古屋の文化の下支えをしてくれていたと思います。

大森いずみさん(MARUZEN名古屋本店 店長)

古田さんは私の勤務する書店業界の大先輩です。が、ちくさ正文館の店頭や書店の会合などよりも、今池にあるライブハウス「得三」でお会いすることのほうが実は多いように思います。

この得三で、ライブやイベント終わりに夜中までお話しすることがよくあります。「はあぁぁ?ほ~んとお前はなんも知らんなあ」と私の無知に呆れながら、古田さんは最新の音楽・演劇・芸術等々の情報とその背後にある事々の話をされ、最後に、これらは「全部、つながってるんですよ」とよくおっしゃいます。昔話に終始せず最新のあらゆるシーンに常に目を向けている姿が格好いいなあ、とすっかり酔っぱらった私は思うのです。

今は「寂しい」の一言につきます。得三のイベント中ふと客席で後ろを振り返ると、いつの間にかお店の入口近くでビールジョッキを片手にニコニコと佇んでいる古田さん。あの光景はもう見ることができないと思うと、胸が締め付けられるような寂しさに襲われます。

野口あや子さん(歌人。“短歌会の芥川賞”現代歌人協会賞を史上最年少で受賞) ※挽歌

人文書コーナーはまるでこのひとの静脈動脈、背表紙揺らす

ジャン・ジュネのとなりはサドで菊地成孔、澁澤龍彦、わかっているよ

まっすぐ向かえばあのスペースにいるはずの古田さーん、すぐに振りむく

棺のなかネクタイもエプロンもしていないなんて、なんだかすごく、すごく可笑しい

森田こころさん(「モノコト」==大須のカフェ・ショップ・スクール 店主)

僕が映画というものにのめり込んだのは名古屋へ越して来た中学生の時。シネマテーク〜ちくさ正文館。僕が古田さんと出会うのは必然だった。僕は即興映像表現をするようになり、実験映像作家としての古田さんにふれることになった。古田さんの映像はどんな実験的な表現をしても、映画だと僕には感じられた。つまり、始まりがあり、終わりがある。うつろいゆく表現は映画の編集という古田さんの映画体験からくるものだと感じた。今池祭り2024で古田さんのピンチヒッターとして映像表現をしたときに古田さんは車椅子を押されながら、全てを観てくれた。あまり動かない頭部から確かにそれを感じていた。彼の頭の中で編集が行われている。祭りのあと、古田さんにそれを伝え、一緒に映像やりたいと伝えた。手を握って小さな響きでいつものように「またね〜」と、応えてくれた。あとで聴くと奇跡的にその夜は出歩けるようになったそうだ。古田さんはちくさ正文館での仕事も映像表現も今もやっていると思う。編集作業は〆切がないと永遠に続くものだから。古田さんは今も映画を作っている。

愛娘が語る「パパ・古田一晴」さん

書店員、文化人としての古田さんの功績や魅力の大きさを、ゆかりの人たちが寄せてくれた文章や談話、作品からあらためて思い知らされます。一方で、プライベートの古田さんはどんな顔を持っていたのか? それを最もよく知る人物にも話をお聞きしました。ひとり娘の赤羽(あかばね)このみさんです。

――古田さんとはずっと一緒に生活されていたんですか?

赤羽このみさん(以下「このみ」)「いえ。私が小学生の時に母と離婚して、その前から別居状態だったので、一緒に暮らした記憶はないんです。今年の6月に病気で倒れてからは看病のために同居するようになったので、最後の4ヶ月ほどですが一緒に住むことができたのはある意味、病気のおかげでした」

――では、あまり一緒に過ごした思い出もない?

このみ「いえいえ。日曜日は毎週パパとお出かけ、が習慣でした。幼い頃から私が29歳で名古屋を離れるまでずっと、です。2人で映画を観に行ったりお買い物したり喫茶店めぐりをしたり。GW、お盆、お正月は必ず遠出の旅行。私が神奈川へ移った後も、旅行には変わらず一緒に行っていました。思春期特有のわだかまりとかもなくて、一緒に住んでいる親子より仲がよくて、お互いを知っていると私は思っていました」

――そんなに子煩悩だったとは意外です

このみ「料理もよくつくってくれました。雑誌の『dancyu』をきっかけに料理本を買いあさって、読み込んで付箋を貼りまくっていました。でもつくるのは私にだけで、平日は自分用につくって練習して、週末にその成果を出す、といっていました。見たこともないような調味料を使って、ピカタとか照り焼きとかすごくおいしかったですよ」

――古田さんが得意なアート鑑賞に行くことは?

このみ「お芝居や映画、美術館や博物館もしょっちゅう行ってました。“普通”という概念がなくなる、“普通が普通じゃない”と気づかされるようなものが多かったですね。小学生の頃から七ツ寺(共同スタジオ)に連れて行かれて、暗闇の中で何か音がする、みたいなのを観せられたりとか。『今わからなくてもいいんだ。心の奥に何か引っかかっていつかそれに気づくことがあればそれでいい。だから連れて行くんだ』といっていました」

――影響を受けたと感じることはありましたか?

このみ「父の好みというわけではないんですが、ある時からルノワールにどっぷりハマりました。20代半ばの頃から、ルノワールの作品を目当てに海外の美術館にも行くようになりました。これまでに10カ国近くは行っています。父とも『そのうち一緒に行きたいね』と話していたんですが、かなわなかったのが残念です」

――本を勧められることはなかったのでしょうか?

このみ「小さい頃から父の店にはしょっちゅう行ってましたけど、『これを読みなさい』というのはなかったですね。学生の頃に東野圭吾の『殺人の門』をたまたま読んだのをきっかけに推理小説にハマって、父はそういうのは読まないはずなんですが、新刊が出たら『これ、出てたぞ』といち早く教えてくれました」

――確かに、古田さんってものすごく知識が豊富で、私なんかは話していても出てくる固有名詞の半分くらいは分からないんですが、だからといって自分の意見を押しつけてくるようなことはありませんでした

このみ「基本的に他人の考え方に干渉しない、という人でした。話は聞くけど否定はしないし、こうした方がいいとかはまったくなかった。進路を決める時に何かいわれたこともなかったし、怒られたこともないんです。自分で決めたことなんだから自分で責任を持ちなさい、というだけ。そういう考え方は影響を受けているかもしれません。今年の4月末に夫と結婚のあいさつに行ったときも、『俺が認めるとかじゃなくて、あなたたちが決めたことなんだからそれでいいんだよ』というだけでした。夫が理学療法士=リハビリの専門家なので『俺もお世話になっちゃおうかな』なんていってたら、一ヶ月後に本当にお世話になることになっちゃったんですけど」

――病気が発覚したのはいつだったのですか?

このみ「6月7日に出演するはずだったイベントの準備中に倒れて病院に運ばれました。でも父の手帳を見ると、その一週間くらい前から字がゆれ始めていて、兆候はあったようでした。病院で検査してもらうと、脳腫瘍でもう手術もできない状態でした。お世話になっている得三さん(ライブハウス)に伝えたらすぐに動いてくれて、6月22日に皆さんと会う会を開いてくれたんです」

――あの時は本当にたくさんの人が集まって、ステージ上の車椅子の古田さんと言葉を交わしたいと行列ができていました。私も生前の古田さんとお会いする最後の機会になりました。一年前に得三でのイベント(「さようなら『ちくさ正文館』ありがとう古田一晴さん」)でご一緒し、その時はこれまでの仕事をまとめた本を出す予定だと聞いていたので、それを永遠に読めなくなってしまったことがとても残念です

このみ「まず資料をかき集めていて、それをようやく整理し始めていたところでした。病気で倒れた後に『手伝えることはないか』といってくれる方もいたんですけど、資料の整理ができていないとお願いすることもできない、ということでした」

――9月の今池まつりが人前に姿を見せてくれた最後になったそうですね

このみ「出演予定だったライブがあったので、私と夫で車椅子を押して観に行きました。父はもうほとんどしゃべったりはできなかったんですけど、それでもいつも歩いていた今池でたくさんの人に声をかけてもらえてうれしそうでした」

――月並みですが、お父様になんて声をかけてあげたいですか?

このみ「父は、店が閉店してからもやりたいことがたくさんあって、これからが第二の人生だといっていました。先に逝ってしまった連れもたくさんいる、ともいっていました。お友達がたくさんいるところで第二の人生をまた続けると思うので『行ってらっしゃい』といってあげたいです」

古田さんが残した言葉「『振り返らない』ことが現場を活性化する」

筆者は1年前、古田さんを主役としたイベントに登壇者として参加し、当日はもちろん、事前にも打ち合わせで何度もお会いする機会がありました。ちくさ正文館が閉店して間もない頃でしたが、「店と自分の半世紀をまとめた本を来年出すことになって、締め切りに間に合うか今から焦ってるんだよ」といいつも充実した表情で笑っていました。それからわずか1年後、完成した本ではなく、本人の訃報が届くことになろうとは夢にも思っていませんでした。

筆者が古田さんと言葉を交わすようになったのは、2010年に書籍『名古屋の喫茶店』を刊行した頃からでした。おしゃれなカフェではなく昔ながらの喫茶店を取り上げた同書を、古田さんは自身の喫茶店マッチコレクションと一緒にディスプレイした売り場をつくって応援してくれました。「マッチやチラシも時代を映す紙媒体のひとつなんだよ」。そう話していた姿勢からも、常に「今」を記録する考現学の実践者という顔が垣間見えました。

古田さんは著書で「『経験値』を捨てることが『経験値』である」「『振り返らない』ことが現場を活性化する」と記しています(『名古屋とちくさ正文館』)。古田さんが並べた本にふれ、古田さんと話したという経験値を振り返らないことはとてもできないと思いますが、その経験値を更新させながら自分にとって大切な現場(私の場合は名古屋という街)を活性化していくことが、古田さんと同時代を経験できた者としての誇りになるのではないかと思っています。

※クレジットを明記したもの以外の写真は筆者撮影・所有