話し手と聞き手をつなぐトーク・グラフィッカー 26歳「見える化」への挑戦

「自分は本当のところ、どんな仕事をしたいのだろうか?」。現状に疑問を感じていても、自分を見つめ直す時間を持つことは難しい。しかし、勇気を持って立ち止まることも必要かもしれない。富山県内を拠点に「トーク・グラフィッカー」として活動する山口翔太さん(26)の話を聞いて、そう思った。

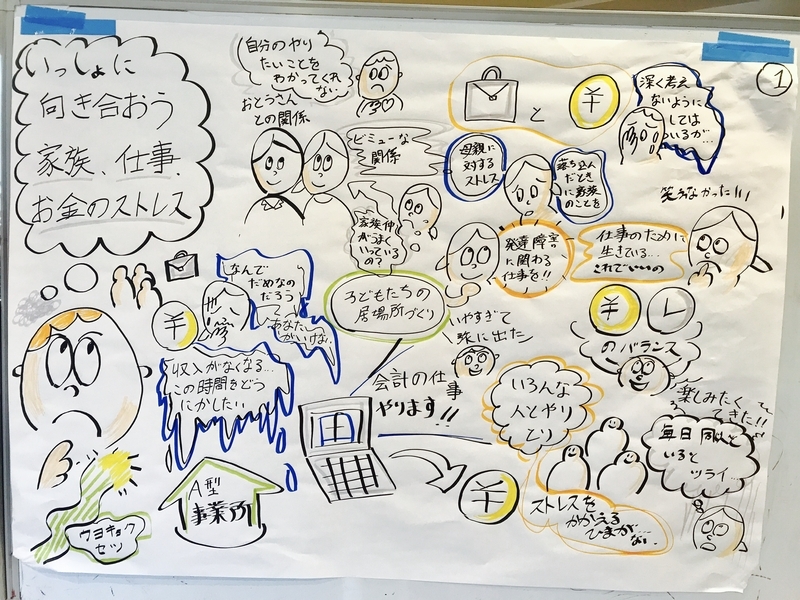

「トーク・グラフィッカー」は、山口さんの造語である。講演会やトークショー、座談会、会議などに出向き、話し手の言葉を「見える化」する。具体的には、模造紙に絵と文を即興で記し、「グラフィック」を作成する。話し手と聞き手は山口さんを交えてグラフィックを見ながら振り返り、気づきや感想を話し合う。グラフィックをSNSなどで発信すれば、見た人は漫画を読むような感覚でトークの内容を共有することができる。

こういった手法は「グラフィック・ファシリテーション」「グラフィック・レコーディング」などと呼ばれ、会議や研修会などで効果的に使われている。東京都内には、スキルアップ講座を運営し、資格制度を設けて実践者を育成する団体・グループもあり、山口さんは上京して先駆者たちの講座を受講したり、助言を求めたりして学んできた。

その上で「人と人の話し合いにグラフィックを用いると、新たな声や気づきが生まれる」と確信し、トークを見える化する役割を担う「トーク・グラフィッカー」という独自の肩書きを名乗って活動するようになった。

トークの方向性を限定しない自由な雰囲気を描く

筆者は今年7月、富山県砺波市にある「みやの森カフェ」で開かれたイベントで、山口さんと出会った。同カフェは「悩みごとや多様な体験をオープンに語り合う場」として知られる。家族の介護や不登校などの悩みを抱えて来店する人も少なくない。この日はミュージシャンとしてCDデビューした介護職の30代男性がライフストーリーを語り、数人が彼の話に耳を傾けた。似顔絵やキーワードをどんどん描き(書き)進めていく山口さんの姿に興味を抱いた。

山口さんは、話し手が言葉に詰まったり、考え込んだりすると「分かりますよ~」「うんうん」「そうですよね」などと合いの手を入れつつ、後ろを向いて色塗りを始める。

筆者が日々経験しているインタビューの現場では、話し手が沈黙すると言葉を変えて質問を続ける。これは、聞き手として回答を求めているからで、話し手は矢継ぎ早の質問を「急かされている」と感じることもあるだろう。トークの着地点が見えないと、気まずい雰囲気になることも。しかし、作業中の山口さんに「回答を求める」という意識や焦りはない。グラフィックが「間を持たせてくれる」からである。話し手はじっくり考え、気持ちを整理してから話すことができる。

また、聞き手は沈黙の間、変化するグラフィックを見ながら、話の内容を整理できる。山口さんに代わって質問したり、自身の体験を語り出したりする聞き手もいる。話し手・聞き手が入り交じって語り合い、テーマと時間を共有する。トークの方向性を限定しない自由な雰囲気を、参加者全員が心地よく感じている様子だった。

話し手が1人の場合は、山口さんが聞き手となって話を進めるが、座談会や司会者がいる場合はグラフィックの作成に集中しつつ、分からないことがあれば随時、質問する。聞き手がトークに加わるとそのコメントも反映され、誤表記の指摘などがあれば修正する。イベントが終わるころには、参加者全員の成果物としてグラフィックが完成する。

「大ホール、教室、カフェなど場所を選ばないのが、いいですよね。イベントの後に『ここ、すごく共感した』などと感想を述べ合ったり、グラフィックを見て質問したりする時間が貴重だと思います。最後にグラフィックの前で記念撮影して思い出を共有し、話し手と聞き手がつながっていく。SNSに投稿されたことで、仕事の依頼を受けることもしばしばです」

山口さんは、グラフィックを通じて人と人の会話が生まれる面白さを知り、「こういう仕事がしたかったんだ」と実感している。

現在、「トーク・グラフィッカー」として意欲的に活動する山口さんだが、昨年4月ごろは生きづらさを抱えてみやの森カフェに足を運ぶ1人だった。

富山県立山町出身で、地元の高等専門学校、編入学した隣県の大学で工学系の専門知識を身につけている。卒業後はUターンして機械メーカーに就職、設計・開発業務を担当した。職場には何の不満もなく、むしろ「恵まれている」と思っていたが、3年目に突然、会社に行けなくなった。当時を振り返る。

「お客さんと話をして困りごとを解決する……。このやりとりに汲々としていました。日々の仕事をこなすのに精いっぱいで、機械に関する知識を蓄積できないまま責任が重くなっていく。重圧に押しつぶされそうでした。自分の中で『本当にこれでいいのか』という思いが強くなっていきました」

“生きづらさ”を自分でつくり出していた

3年目の春、新たな部署への異動を契機に出社できなくなり、半年間の休職を経て昨年秋に退職した。山口さんは「会社に問題があったわけではない」と強調する。パワハラを受けたこともない。会社は「復帰しやすいように」と部署替えや海外赴任を勧めてくれたりもした。

「自分の場合、“生きづらさ”を自分でつくり出している気がしました。『ちゃんとしている山口君』という理想像を壊せなかった。また、自分がこの道で知識を積み上げていきたいかと考えると、そうではなかったように思います」

休職中にかかりつけ医から「休んで次の仕事を探している人なんて、いっぱいいる」と言われ、楽になった。みやの森カフェに通う間にいろんな人と出会った。詩や音楽で生きづらさを表現する同世代のアーティストの存在を知り、彼らを招いてのイベントを企画・実現する機会もあった。

とはいえ、退職後に起業するという発想はなかったという。宅建士を目指し、英会話のスキルを磨き、ハローワークに通うなど、次の勤め先を探した。そのような時期、ある講演会で「グラフィック・ファシリテーション」を目の当たりにし、「これはいい! 学びたい」とたびたび上京。企業などで実践している先駆者の講座を受講した。

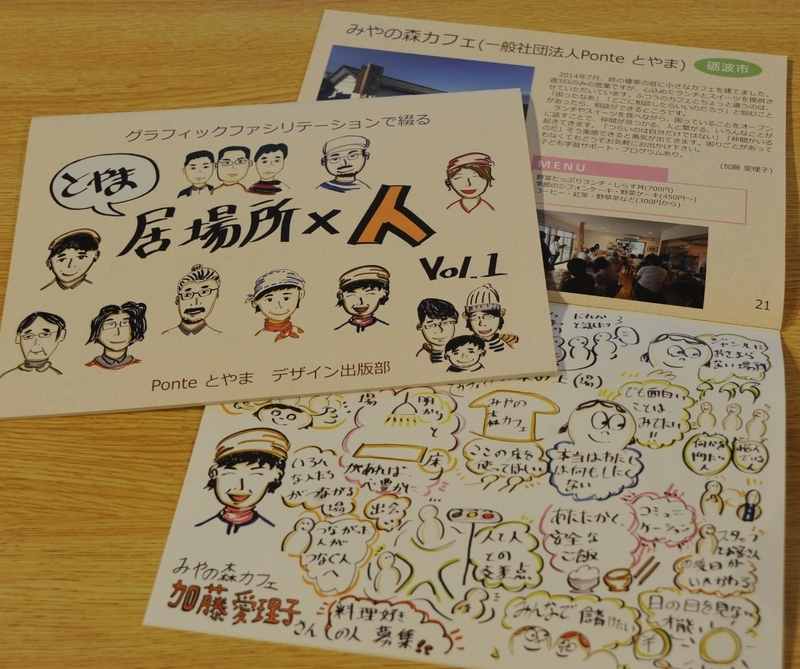

2019年1月にはみやの森カフェの催しで、同世代の若者のトークをグラフィックに。その後、同カフェを運営する一般社団法人「Ponte とやま」理事の加藤愛理子さんから「富山県内にある、うちのような居場所を紹介する冊子を作ってほしい」と依頼を受け、10カ所を取材。グラフィックにして冊子『とやま居場所×人Vol.1』(Ponte とやまデザイン出版部)にまとめた。

「誰かから求められて初めて、トーク・グラフィッカーの仕事は形になると気づきました。『とやま居場所×人Vol.1』を見た人から、講演会に来てトークをグラフィックにしてほしいなどと言われるようになりました」

2019年2月からは月に1度、みやの森カフェでトークイベントを主催し、口コミでの講演会や会議で「グラフィックを作成してほしい」という依頼が増えていった。6月に開業届を出し、本格的に起業。名刺には「トーク・グラフィッカー」という肩書きを印刷した。

「本当に仕事になるものを、ずっと探していた。そして、やっと見つかったという感じです。『自分の身を捧げたい』と言えるスキルを見つけました。グラフィックによって人と人がつながり、自分の仕事のPRまでしてもらえる。出会った人たちのおかげです」

「新たな出会い」と家族のおかげで今がある

山口さんは「新たな出会い」と、家族の理解によって「トーク・グラフィッカーという仕事」に出合えたと感じている。休職中も、みやの森カフェに通い、出会いを求め続けたこと。そして休職中に、家族の誰もが「次の勤め先どうするの」と自分を責め立てることはなかった。

「父も転職した経験があり、母も自分の意見を押しつけなかった。自分には双子の兄がおり、次兄には心身に重い障害があります。けれど、それをことさら意識することなく子育てしてきた両親だからこそ、型にはまった生き方を強要する気持ちはなかったのだと思います。それがすごくありがたかったです」

見守りつつも、急かさない。心地よい距離感を保って、思いを共有する。これらは山口さんが、グラフィックを作成するときのスタンスと同じだ。「話し手にトークの主導権を委ね、聞き手がほどよく関わりながら、場の空気と時間を共有する」。「トークを見える化」することで見えてきたのは、山口さんが「こうありたい」と願う本来の自分の姿、そして家族への感謝だったのかもしれない。

※「トーク・グラフィッカー」山口翔太さんのホームページはこちら。