三船敏郎は今こそ日本文化の象徴になり得る!? ドキュメンタリー映画「MIFUNE〜」の有効性。

巨匠、黒澤明監督作を語る上で欠かせない存在である三船敏郎。かつて、日本映画全盛期に彼が造形した渾身のサムライ像は、今でも、世界中の映画ファンが熱く語り合う憧れと敬意の対象であることに変わりはない。ではなぜ、三船はそれ程までに時代を超え、愛され続けるのか。そもそも、彼の存在すら知らない若い世代に向けて、改めてその質問に答えようとするのが、5月12日の日本公開を間近に控えた人物ドキュメンタリー「MIFUNE : THE LAST SAMURAI」だ。

アメリカに住む日系人たちの厳しい道のりをリポートした「収容所の長い日々/日系人と結婚した白人女性」(91)でアカデミー短編ドキュメンタリー賞に輝くなど、過去に社会的なテーマを扱ってきた監督のスティーヴン・オカザキが選択した作品のおおまかなフォーマットは、以下の通りだ。

★日本の無声映画からトーキー時代にかけて数多く製作された時代劇に於ける、ほぼパターン化されたサムライ像の紹介。

★そこから、三船が体現したサムライ像がいかに画期的だったかという比較論。

★香川京子、司葉子、八千草薫、加藤武、そして「三船には100回以上斬られた!」と豪語する殺陣師、宇仁貫三や、「七人の侍」で斥候(偵察兵)を演じ、後にゴジラ俳優として知られることになる中島春雄等、数多くの共演者たちから、三船司郎や黒沢久雄、黒澤作品にスクリプターとして付いた野上照代等、公私に渡って関わった人々のコメント集。

★コメントの合間に挿入される「羅生門」(50)、「七人の侍」(54)、「宮本武蔵」(54)、「蜘蛛巣城」(57)、「用心棒」(61)、「赤ひげ」(65)等、今観ても鮮烈な代表作からの代表的ショット。

以上である。しかし、当然の如く本作には語り尽くされたはずのサムライ俳優、三船敏郎に関する新たな考察も紹介される。中でも印象的なのは、コメンテーターに加わるスティーヴン・スピルバーグとマーティン・スコセッシの三船論だ。スピルバーグは「七人の侍」とそのハリウッドリメイクである「荒野の七人」(60)を比較して、「西部劇のアクションより三船の動きの方がより優雅だった。彼の動きはまるでバレエのようだったから」とコメントすれば、スコセッシは「画面での三船はまるで野生のライオンのように雄々しく、かつ自由だった」と賞賛する。

本編中でも言及されるが、三船の自由な動きは、戦後、思うように映画が撮れなかった黒澤監督が彼を介して表現しようとした解放感の表れだったという見解もある。確かに、その奔放な造形美たるや、当時は勿論、時代劇の様式美が尊ばれる傾向にある現代ではいっそうアバンギャルドな感じさえするのだ。

また、多忙を極めた仕事の合間に、三船が自宅で寛ぐ姿をとらえたレアなプライベートショットも見逃せない。そこには、ちょんまげを外した黒髪の紳士が、優しい父親の顔に戻って家族と束の間の休息を楽しむ姿が写っている。また、晩年、スキャンダルに見舞われた三船を側で見守った三船プロダクションのパブリシスト、明石渉氏の言葉も耳に残って離れない。醜聞を執拗に書き立てるメディアに対して、「今は本当に何を言っても聞き入れてもらえない」と呟いたという三船。そして、「赤ひげ」を最後に遂に再び交わることがなかった黒澤明との、最後まで言葉にはならなかった確執と強い絆、等々。そこからは、大きな網を引くようにカリスマの実像がぼんやりと浮かび上がって来る。

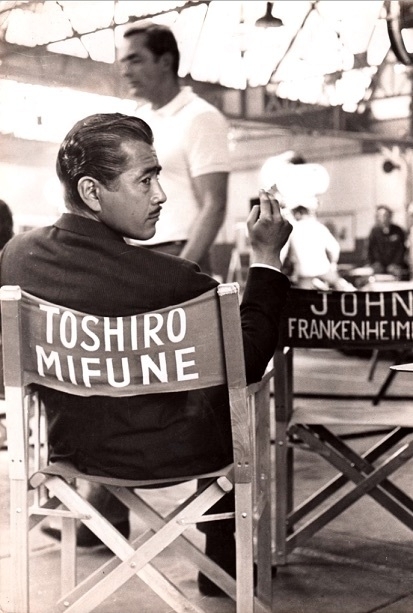

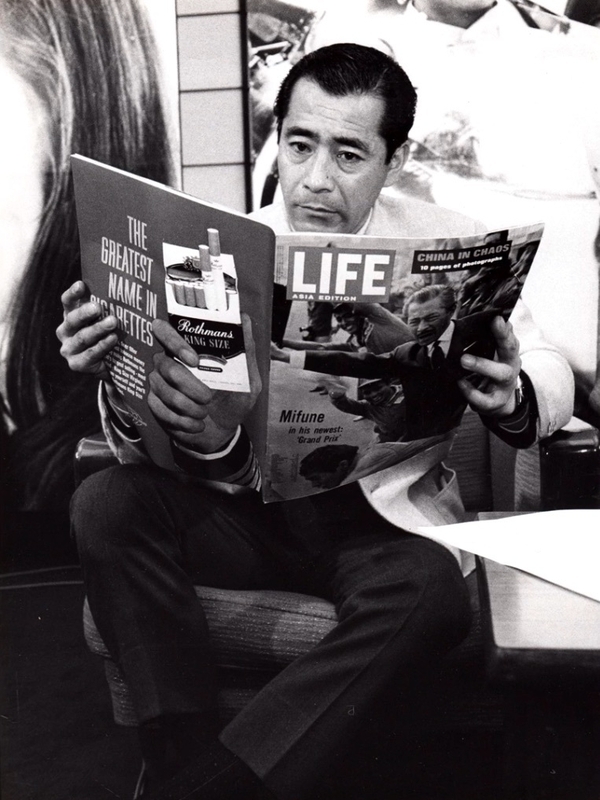

今回、提供された写真を眺めてみると、三船敏郎の精悍な美しさに思わず言葉をなくしてしまう。すでに、国力と政治、経済で過去の大国となってしまった日本が、最後の切り札である日本文化の象徴として、三船と彼が残した名作の数々は今こそ有効利用できるのではないか?因みに、来る2020年は三船敏郎生誕100年の節目の年にあたる。

『MIFUNE : THE LAST SAMURAI』

5月12日(土)より有楽町スバル座ほか全国順次公開

(C) "MIFUNE : THE LAST SAMURAI" Film Partners

(C) TOHO CO., LTD.