山下洋輔の“破戒”はジャズとクラシックの隔たりを破るものなのか

島崎藤村の小説に倣えば、ジャズの出自を明らかにしてクラシックの作品に挑むことは“破戒”と呼ぶべきなんじゃないのかなあ…。

おそらく本人の心の内には微塵もそんな想いはないはずなのに、そんな連想がボクに“落ちてきた”のは、山下洋輔がこのコンサートでどんな“破戒ならぬ破壊”をしようと企んでいるのか、なんてことを考えようとしているうちに、彼の術中にハマってしまったからにほかなりません。

ではまず、そんな“術中にハマって”いたボクの、演奏中のメモをもとに構成し直したステージのレポートを読んでみてください。

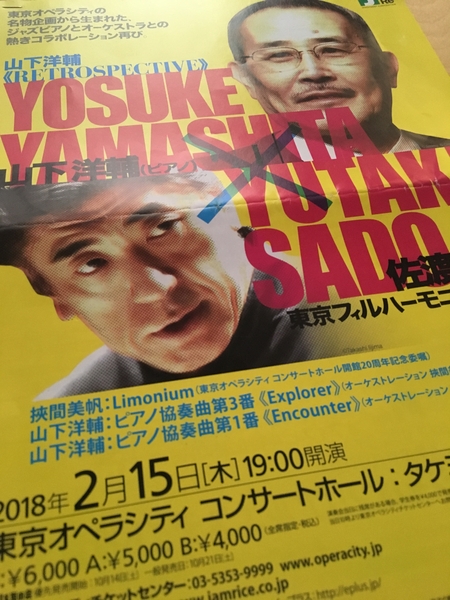

開演時刻になり、オーケストラの団員がそれぞれの位置に着いていく。コンマスの姿が見えると、場内から拍手が湧き、そしてチューニング、佐渡裕の登場を待つばかりとなった。

当夜の“序曲”は、挾間美帆が開館20周年を記念する東京オペラシティ コンサートホールの委嘱で制作した「Limonium」の世界初演だ。

速めのテンポのオープニング、いきなり音に包まれると、「これは羨ましい…」と思わず唸ってしまった。

こんな“場”を与えられる人は何人いるというのだろうか。自分が書いたオタマジャクシが、最高峰の指揮者に命を吹き込まれ、最高峰の演奏者たちによって肉付けされていく。

しかも、暗くて深い溝があるといわれるジャンルを跨がなければならないハンディキャップを克服しなければ手にすることができなかったチャンスだったはずなのだ。

弦の刻みと管の咆哮を織り交ぜ、ダイナミックにオーケストラを操る作風は、圧巻だった。15分に満たない小品だったが、ぜひ協奏曲、いや交響曲のような大作にという期待さえ抱いてしまうような、すばらしいオープニングとなった。

インターバルがとられ、ピアノが中央に運ばれると、改めてオーケストラがセッティングを済ませ、佐渡裕が山下洋輔を伴って現れる。いよいよ「ピアノ協奏曲第3番≪Explorer≫」の始まりだ。

ピアノとオーボエのなにげなさそうな会話が、どんどん派手になっていき、ドシャメシャに崩されていく。

ピアノを弾きたい(それを聴きたい)主体と、オーケストレーションという客体が、離れそうで離れない。

それをつなぎとめているのが、佐渡の指揮だと気がついたのは、緩急とダイナミクスが明らかに山下の“後を追う”ものではなかったからだ。

第2部は、「ピアノ協奏曲第1番≪Encounter≫」の上演だ。

山下洋輔の特徴的なトリル・ラインをオーケストレーションすることで始まる第1楽章は、不協和音特有の緊張感を保ちながら、物語を推進させていく。タイム感の薄れた第2楽章を経て、疾走する第3楽章へと移っていく。

それにしても完成度が高まっていることに驚く。が、それはこの楽曲がクラシックと同じように受け継がれていくことを危うくしてしまうのではないかという心配も同時に感じさせることになるのだが……。

そして最終章。締め太鼓が登場する。

和ジャズのオーソリティーが、さらにクラッシックへの陣地侵略を広げていることを印象付ける演奏と言っていいだろう。

カデンツァでの締め太鼓とピアノのセッションもまた、“不可侵的なジャズのアイデンティティ”を示しながら、ジャズを構成する言語が決して欧米を中心とするものだけではないことを、さりげなく、しかし、しっかりと主張している。

ステージはこのあと、鳴り止まないアンコールの拍手に迎えられて出てきた山下洋輔に、佐渡裕が(おそらく手作りと思われる)“金メダル”をかけるといった“ショート・コント”でこのコンサートの意味づけをカリカチュアライズ(もちろんピョンチャンオリンピック開催中ということを意識した洒落でもあります)して客席への“返礼”を済ませてから、「Swing」を演奏。

これがまた、山下洋輔のオリジナル曲を東京フィルハーモニー交響楽団を巻き込んでセッションしてしまおうという、本編に勝るとも劣らないセレクションだったのですから、いかにこの夜のプログラムがすべてにおいて“ジャズとクラシックの対峙”ではなく“クラシックにおけるジャズ的アプローチの可能性の追求”に執心していたかがわかるのではないでしょうか。

さて、レポートを締める前に、コンサート中のメモに「この楽曲がクラシックと同じように受け継がれていくことを危うくしてしまうのではないか」と書いていたことについて、少し解説を足しておきましょう。

これは、彼の“アクション・ペインティング”的な演奏を、どうやってこの楽曲とともに継承していくのかを心配したものでした。つまり、クラシックを意識するのであれば、ベートーヴェンらしさ、モーツァルトらしさ、ショパンらしさと同様に、曲及びオリジナル初演者である山下洋輔の“演奏的要素”をどう残していくのか、あるいは“残せないこと”が“超えられないクラシックとジャズの壁なのか”という問題です。

ショパンを超える演奏でショパンの曲を表現する後続は多々いるわけですが、彼の楽曲及び演奏方法はそうした“前例”の延長線上には存在しえないものだと感じたから。

ある意味で、それが成しがたいという点でも、山下洋輔のピアノ協奏曲は“破戒”と呼ぶべきだということがわかったコンサートだったことを書き留めて、残りは宿題にしたいと思います。