出席日数10日以下の無登校状態 全国で1万3千人 国が初めての調査

■いわゆる「無登校」状態のデータが初めて明らかに

2015年度に、学校にほとんど通わない「年間出席日数が10日以下」の子どもが、全国の小中学校で約1万3千人に達することが、27日に文部科学省が公表した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の結果から明らかになった。いわゆる無登校状態の具体的な人数が把握されたのは、今回が初めてである。

同調査は全国の学校における、いじめ、暴力行為、不登校、自殺などの現況が調べられるもので、今年で50回目を迎える。27日のウェブニュースにおいては、その多くが「いじめ」に関する調査結果に注目していた(たとえば、「いじめ認知22万件=過去最多」、「いじめ 過去最多15年度22万件」)

だが今回の調査で注目すべきことは、いじめだけではない。不登校に関する質問項目が改められたことで、ほとんど学校に通っていない子どもの全国的な現況が明らかになったのである。

■不登校の新たな調査項目

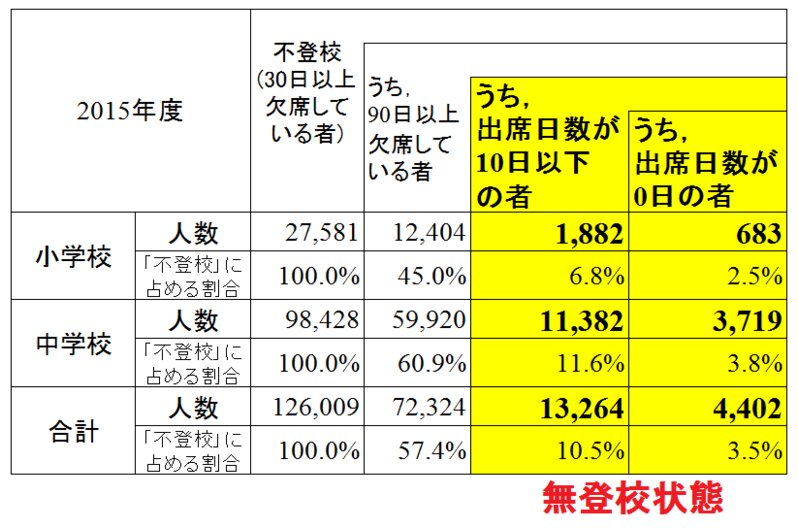

これまで不登校として数え上げられたのは、年間30日以上の欠席者のみであった[注1]。だが今回はそれに加えて、「90日以上欠席している者」「出席日数が10日以下の者」「出席日数が0日の者」も計上されるようになったのである。

不登校のなかでもほとんど学校に通わない状態は、一部関係者の間では「無登校」とよばれている。文部科学省が使っている表現ではなく、たとえば、不登校・ひきこもりの専門紙『不登校新聞』(8/29付)のなかにその表現を見ることができる。

ただし「無登校」の厳密な定義[注2]はないため、さしあたり本記事では「出席日数が10日以下の者」を「無登校」の状態とみなすことにする。

■無登校状態は計1万3千人

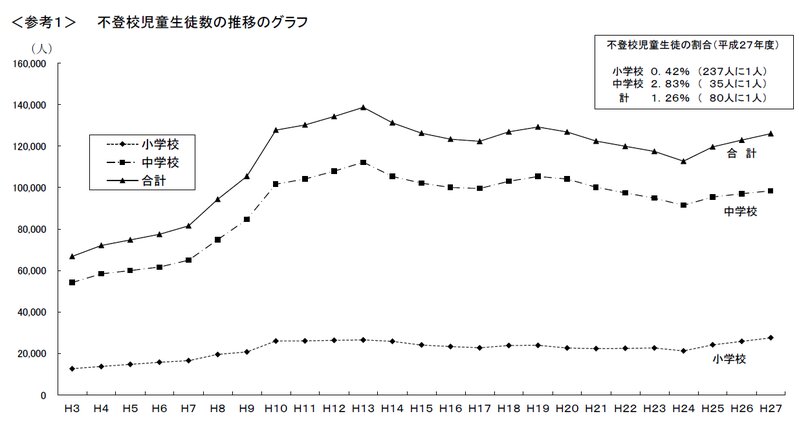

調査結果を見てみると、2015年度に全国の小学校と中学校(いずれも国公私立すべてを対象とする)で、不登校(30日以上の欠席)の子どもは約126,009人(全在籍者数10,024,943人の1.26%)いる。そして、「90日以上欠席している者」は72,324人で、不登校全体の57.4%を占める。

「無登校」状態の「出席日数が10日以下の者」は、小学校が1,882人、中学校が11,382人で、計13,264人となり、不登校全体の10.5%を占めている。

なお、そのなかでまったく学校に行かなかった「出席日数が0日の者」は小学校が683人、中学校が3,719人で、計4,402人である(この数字は、「出席日数が10日以下の者」のなかにすでに含まれている点に留意)。

じつは、このほとんど学校に行っていない子ども数については、文部科学省の「フリースクール等検討会議」が今年の7月に発表した審議経過報告のなかに、推計値が示されている。東京都独自の調査結果(2015年)をもとに算出された推計値は、「年間201日以上欠席している小中学生は約1万2千人」とある。今回の調査の「出席日数が10日以下の者」(小中で計13,264人)とは基準がやや異なるものの、かなり近い数字が予想されていたということになる。

■無登校状態の都道府県格差

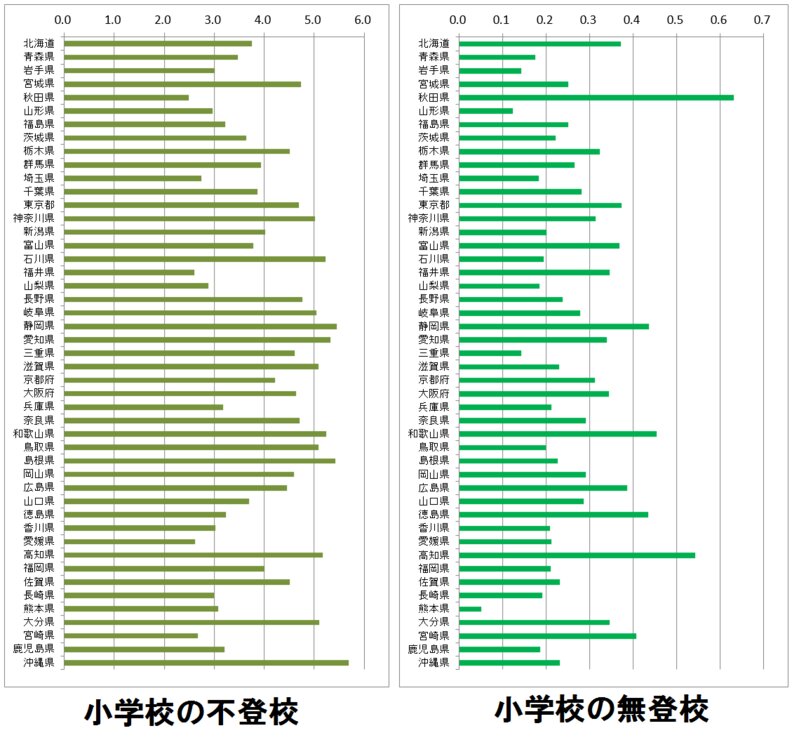

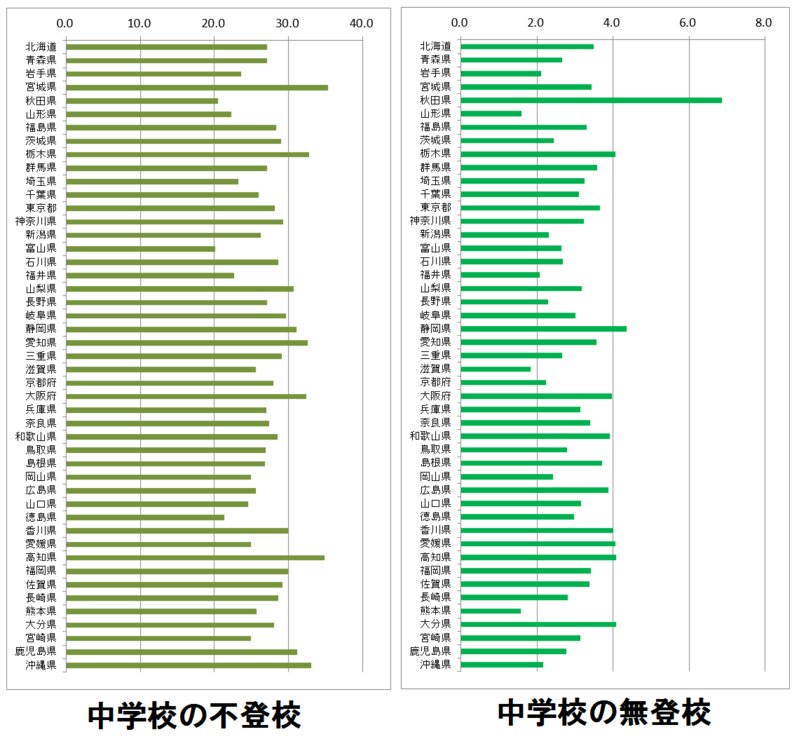

今回の調査では、上記の各出欠日数における都道府県別の人数も公表された。

そこで、不登校とそのなかの無登校について、各都道府県の小中学校の在籍者数を利用して、1000人あたりの不登校子ども数と無登校子ども数を算出し、都道府県格差の状況を調べてみた。

都道府県格差は視覚的に言うと、都道府県の間で棒グラフの凸凹が顕著であるほど、格差が大きいことになる。

小学校を見てみると、不登校(欠席が30日以上)と無登校(出席が10日以下)では、無登校のほうがグラフの凸凹が目立つ。実際に計算上も、不登校の最小値2.48と最大値5.69の開きは2.3倍、無登校の最小値0.05と最大値0.63の開きは12.6倍で、無登校の開きのほうが大きい。

中学校においても、同様の傾向が確認できる。不登校の最小値20.12と最大値35.32の開きは1.8倍、無登校の最小値1.58と最大値6.87の開きは4.3倍で、無登校の開きが大きい[注3]。

小学校と中学校いずれにおいても、不登校よりも無登校の都道府県間格差が大きいということがわかる。

■調査のその先に

無登校の都道府県格差が大きい理由は、現時点では推測の域を出ない。

単に地域性が無登校を生みやすいのかもしれない。あるいは、自治体によっては、フリースクール等が整備されていて、子どもがほとんど学校に行かなくてもやっていけるという可能性もある。それとも不登校や無登校がカウントされる際の定義上のグレーゾーン(例:不登校/病気/その他 のちがいや、何をもって「出席」とみなすのかなど)が、何らかの影響をもたらしているのかもしれない。

また現実的な問題としては、ほとんど学校に行かない子どもの数が増えていけば、学校以外で子どもを全面的に受け入れる体制が整備される必要があるし、学校の予算として配分されてきた公費の使途についても新たな議論が求められるだろう。

新しい調査項目によって、無登校状態の現況がはっきりと見えてきた。この新たな発見を、子どもの学校生活や日常生活における安全・安心の確保へと、つなげていかなければならない。

[注1]「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」によると、「不登校」とは、「30日以上の、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況」を指す。ただし、「病気」や「経済的理由」による欠席は除かれる。

[注2]『不登校新聞』によれば、「無登校」とは「学校にほとんど通っていない」状況を指す(『不登校新聞』8/29)。文部科学省が、「年間201日以上欠席」の推計をおこなった際には、『不登校新聞』はその「年間201日以上欠席」を「無登校」とよんでいる。なお、小学校と中学校の年間授業日数は約8割が200日前後(196~205日)、約2割が206日以上である(文部科学省「平成25年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」)。

[注3]都道府県の間にあるばらつきの程度を、「変動係数」とよばれる計算方法(標準偏差を平均値で割る)で数値化すると、小学校では不登校が0.23、無登校が0.39、中学校では、不登校が0.13、無登校が0.28となる。数値の上からも、小学校と中学校いずれにおいても、不登校よりも無登校の都道府県間格差が大きいと言える。