サンダンス映画祭・アメリカの目線でオウム真理教を追ったドキュメンタリー映画を見に行く

米・ユタ州パークシティを拠点に行われるインディペント映画の祭典「サンダンス映画祭」に行ってきた。コロナ禍の影響で昨年、一昨年はオンライン開催だったとのことだが、今年は対面での開催。会場では、マスクを着用しているスタッフも結構いたが、観客の行動制限やマスク着用義務などは何もなかった。

パークシティは、ソルトレイク・シティ国際空港から車で40分程度のスキーリゾート地だ。私が宿泊したホテルの部屋は、窓のシェードを上げると、目の前をスキー客が乗ったリフトが行き来していた。2002年のソルトレイク冬季五輪では、アルペン・大回転、ノルディック・複合、ジャンプ、モーグルなど各種スキー競技やボブスレー、リュージュなどの種目がパークシティで行われた。

私が滞在した間、日が落ちると気温がマイナス10度を下回り、風が強い日は特に寒かった。街中でも、積もった雪は根雪となって、日中も溶けない。家や商店の軒先からは長いつららが降りている。空気は乾燥し、こまめにリップクリームを塗らないと、たちまち唇がひび割れてしまう。それでも、スキー客と映画祭関係の人々で街は賑わい、現地はまさにかき入れ時だ。

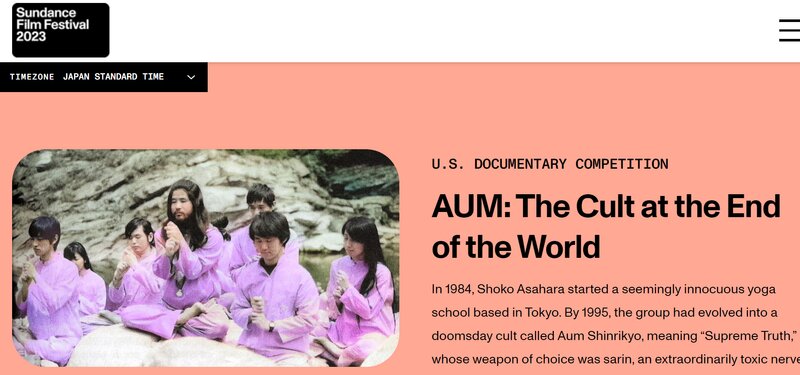

はるばるユタ州まで行くことにしたのは、今年の映画祭で、オウム真理教を扱ったドキュメンタリー映画《AUM: The Cult at the End of the World》がここで初めて公開されるからだ。

この映画は、ニューヨーク出身の映画プロデューサー兼監督のベン・ブラウンさんと山梨県出身で現在はロサンゼルスを拠点に映画制作をしている柳本千晶さんが共同で監督を務めた作品。私も昨年3月に、東京で柳本さんの長いインタビューを受けたが、映画の全体像は知らず、オウム事件がアメリカ目線でどう描かれるのか、気になっていた。

サンダンス映画祭での上映が決まって、柳本さんから上映会の誘いをいただき、思い切って訪米することにした。

初めての上映は、1月21日の夜。106分のこの作品は、取材をしたジャーナリストのアンドリュー・マーシャルさんとデイビッド・カプランさんによる同名の本をたたき台に、当時の様々な映像とインタビューで構成されている。アンドリューさんの解説をはさみながら、オウムが生まれ、多くの若い人を集め、地下鉄サリン事件を起こすまでの経緯を丹念に追い、教団と信者の親や弁護士、教団の進出先の住民などの戦いを描いていた(私の話も紹介されている)。

坂本弁護士一家の事件後の警察の対応、さらには教祖などを番組や雑誌で肯定的に扱ったメディアなど、オウムをのさばらせてしまった日本社会の問題も取り上げている。

驚いたのは、かつてテレビで流れたオウム関連の映像を、実に丹念にたくさん集めていたことだ。画質の粗いものもあったが、映画の中で、映像はほとんど加工せず、そのまま流している。現在の日本のテレビでは、オウム関連の過去映像が流れる場合も、人の姿はほとんどぼかしやモザイク加工が施される。それに慣れてしまっていた身に、「当時のまま」の映像はかなりのインパクトがあった。その頃の空気感まで再現するからだ。

見ているうちに、坂本事件や松本サリン事件、地下鉄サリン事件が起きた頃の社会や自分自身のことが一挙に思い出された。映画が終わった時、私はその重さに押しつぶされそうで、なかなか立ち上がることができなかった。

収められていた映像の中には、今もネットで見ることができるものもあるが、当時も見た記憶のないものなど、もはや視聴不可能と思われる映像が多かった。いったいどうやって集めてきたのか。

聞いてみると、日本のテレビ局すべてから協力を断られた、とのこと。そこで、イギリスのBBCなど海外のテレビ局に提供された素材を集めまくったほか、様々な方法を駆使してネット上を探索し、発見した映像を拾い上げては内容をチェックした、という。編集担当者は、「江川さんが当時出た番組は、ほとんど見たと思います」と語っており、集めた映像は途方もない量だったようだ。

アメリカでは、利用目的や引用方法などによって、著作権者の許諾がなくても、著作権で保護されたコンテンツを利用できる「フェアユース(fair use)」という考え方がとられている。ただし、フェアユースが認められるかどうかは、細かい要件があり、判断には専門的な知識が必要。映画制作チームは、集めた映像の使用がフェアユースに当たるかどうか、一つひとつ法律家の判断を仰ぎ、該当しないとされた場合は、また新たな映像を探す、という作業を繰り返した、という。

この映画では、オウムの後継団体の一つ「ひかりの輪」の上祐史浩代表が教団内部や教祖について語る映像もかなり長く使われていた。坂本事件や地下鉄サリン事件の当時、広報担当として追及をかわし教団を擁護するためにメディアで多くの詭弁を弄したことで、「ああいえば上祐」とあだ名された人物だ。英語が得意で、教祖の通訳もしていた彼は、アメリカ人監督の質問に英語で答えている。

その発言には釈然としない部分もあったが、映画は特に論評を加えることなく、淡々と彼の言葉を流していた。

その最後が実に印象的だった。彼はこう言っていた。

「自責の念や後悔の気持ちということに関しては、正直なところを言うと、当時は選択の余地はなかったと思う。なので後悔や自責をするよりは、後ろではなく、前を向かなければいけないと思っている。おそらく私は、日本の人々が最も忌み嫌う人物だろう。でも私が彼らの立場だったら、私もそう思うでしょうね」

そして、ニマっと笑った。

このシーンは、彼の本音や本質を見事に伝えていたと思う。

オウム真理教がなした様々な行為、そこにおける自分の責任について、彼はもはや悔いることも考えることも放棄している。いつの時点で考えるのをやめたのかは分からない。最初から大して考えていなかったのかもしれない。いずれにせよ、それは、反省や後悔、ましてや生涯を掛けて自身の責任を考え抜くなど、自分にとって何の役にも立たないと考えているからだろう。

オウムの広報役だった頃、彼はどう振る舞えば教団の利益になるかだけを考え、実に計算高く立ち回った。その言動に、真実や誠意は欠片も感じられず、伝わってくるのは損得計算ばかり。私は同じテレビのスタジオで彼がしゃべるのを見ていて、電卓をたたく音が聞こえるような気がしたものである。そういう功利的な発想は、全く変わっていないな、と映画の中の彼を見ながら思った。

映画の最後の部分で、ジャーナリストのアンドリューさんが大事なコメントをしていた。オウムの問題を過去の日本の出来事として見るのではなく、分断が広がる今のアメリカやイギリスの問題として考えている発言だった。

「今現在、あれほどの兵器を作っても放っておかれるような宗教団体が先進国で出てくるとは思いません。ですが、カルトという点でいえば、カルトは全く廃れていません。まだカルトに入信する人はいます。

アメリカやイギリスの両極化した政治を見ていると、ここにもカルトのような要素があるといえます。両側それぞれが別の”現実”というものをもっていて、自分たちの事実を信じ込み、外からの影響…つまりもう一方が事実と呼ぶもの…には全く耳を貸しません。心配な時代だと思います。そしてオウムにあった要素が、現代の私たちの世界にも見え隠れしていると思います。

オウム(の事件)は、我々の多くは想定もしていないことでした。今、私たちの盲点は何なのかと考えてしまいます」

私も、オウム問題を通じて明らかになったカルトの特徴とも言える現象が、今では薄く広く社会の中に広がって、様々な事象を引き起こしている、と考えてきた。陰謀論に突き動かされた人々が、国会議事堂を襲撃した事件などは、その典型とも言える。この認識を、アンドリューさんと共有できたことは、有意義だった。

オウム事件を、今振り返ることの意味もこの点にある、と思う。映画は、オウム真理教や事件当時の日本社会を鏡として、英米社会や今を生きる人たちに、自らの姿を考えさせるものでもあろう。陰謀論でつながった人々が政府転覆を企てていた事件が摘発されたドイツなどヨーロッパでも、上映されるといいのではないか。

本作品は、ロサンゼルス・タイムズで「今年のサンダンス映画祭で見るべき6本の映画」に選ばれるなど、メディアでも高い評価を得ていた。

北朝鮮から脱出の旅に密着した《Beyond Utopia》

短い滞在期間ではあったが、映画祭では他に2本のドキュメンタリー作品を鑑賞した。そのうちの1本を紹介しておく。

北朝鮮から脱出する家族の困難な旅を追った《Beyond Utopia》(マドレーヌ・ギャビン監督)だ。2人の少女、その両親と祖母が、脱北者支援をしている韓国のキム牧師とその仲間たちに助けられ、ブローカーの手引きで、中国に入り、ベトナム、ラオスなどを経て、タイへと逃れていくプロセスにカメラが密着した。

闇の中を、道のない険しい山を越えていく様子は、すさまじい。幼い子は親が背負いながら前進する。80歳を超えた祖母は、いつ脱落するかと心配になるほど疲弊しながら、それでも必死についていく。この一家の生命力には圧倒される。それは、自由世界への逃走というより、生きる機会を求めるために命をかけた究極の旅だ。

最後の難関は、タイに入る前に渡る川。決行前日、キム牧師が「タイに入れば、自由だ。ただし、ここでは先週も何人か死んだ」と、その危険性を説明する。それでも決行するかどうかの意思確認だろう。幸い、この家族は無事に川を渡りきり、生きるチャンスを得た。

映画は、もう一つの家族も紹介している。脱北し、韓国で暮らす女性と北朝鮮に残した息子だ。幼い頃に別れた息子も成長し、脱北を試みる。しかし、失敗。どうやら強制収容所に入れられたらしい、と聞かされた女性の絶望と悲しみは途方もない。彼女の嘆きが、家族の分断という北朝鮮を巡る悲劇を象徴しているように思えた。

映画祭での公開初日、会場にスペシャルゲストとして、キム牧師と脱北に成功した一家が登場。キム牧師によると、コロナ禍のために中国を通る脱北は大変難しくなっているとのことだ。映画の中で「アメリカ人は私たちを殺すと長年教わってきた」と語っていた80代のおばあさんは、アメリカの観客のスタンディングオーベーションで迎えられて、どんな気持ちだったろう。

この映画は、映画祭でドキュメンタリー観客賞を受賞した。北朝鮮を巡る現実を知るためにも、ぜひ日本でも公開してほしい映画だ。

女性監督の活躍

映画祭で感じたのは、女性の監督がたくさんいる、ということだ。それも、アメリカ生まれのアメリカ育ちだけでなく、日本、インド、アフガニスタン、チリ……など、世界各地にルーツを持つ、若い女性映画監督が参加していた。

私が見たドキュメンタリー映画も、たまたま3本とも女性監督が携わった作品だった。映画祭では、そうした女性監督らのパネルディスカッションなどがイベントがいくつも行われた。映画祭として多様性を重んじ、女性映画人をさらに育てていこうという意気込みが感じられた。

(現地の写真はいずれも江川が撮影・無断利用はお断りします)