寒気南下で生じる雲列は、日本海の筋状雲だけでなく伊勢湾でもオホーツク海でも

筋状雲の発生場所

冬季、シベリアからの強い寒気が南下すると、比較的暖かい日本海を渡るときに大気が下層から温められ、水蒸気の補給を受けて下層から変質します。

そして大気が不安定となって積乱雲が発生し、その雲が列をなして並びます。

雲の列はいくつもできますので、筋状雲(すじじょううん)と呼ばれます(図1)。

筋状雲は、脊梁山脈にあたって上昇し、日本海側の地方に大雪を降らせます。そして太平洋側に乾燥した空気(からっ風)として吹きおります。

気象衛星画像での筋状雲の注目点は、日本海にできる筋状雲が、アジア大陸の沖合いのどこから発生しているかです。

筋状雲がアジア大陸に近いところから(日本海に入るとすぐに)発生している場合は、シベリアからの寒気と日本海の温度の差が大きく、多くの熱と水蒸気の補給をうけているときです。

強い寒気が日本に向かっていると考えられますので、日本海側の地方では大雪になる可能性があります。

逆に、アジア大陸から離れてから筋状の雲が発生している場合は、寒気の南下が弱いときです。

太平洋の雲の列

西日本から東日本まで今冬一番の強い寒気が南下し、全国的に寒くなり、北日本から西日本の日本海側の地方を中心に大雪となりました。

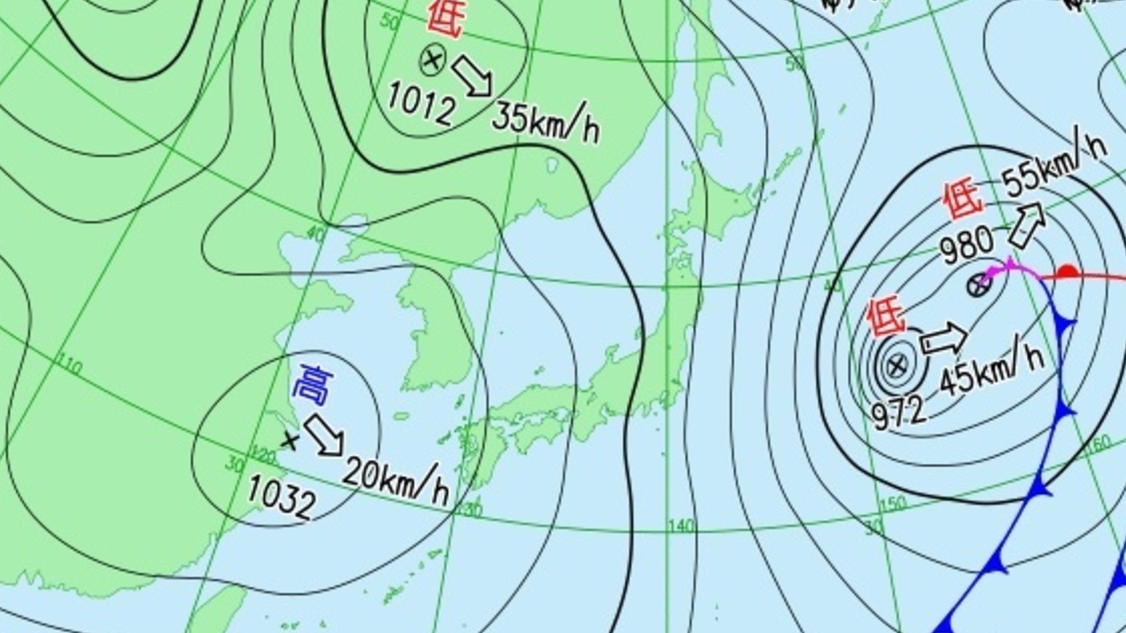

図2は、平成31年(2019年)1月27日9時00分の気象衛星画像です(タイトル画像は同じ時刻の地上天気図です)。

日本海には筋状雲が発生していますが、発生場所は、アジア大陸から離れた日本海中部であることから、この時点における寒気の南下は一段落したと考えられます。

寒気南下の最盛期には、大陸のすぐそばから筋状雲が発生しているからです。

日本海で発生した雲の列の一部は、脊梁山脈が切れている場所、あるいは、脊梁山脈が低い場所を乗り越えて太平洋に達しています。

また、太平洋に流出した乾燥した空気は、下層から熱と水蒸気を補給して再び下層から変質をし、太平洋にも雲の列ができます。

この雲列のほとんどは、太平洋の上を移動しますが、伊勢湾で発生した場合は、志摩半島にかかることがあります。

西高東低の冬型の気圧配置となり、太平洋側の多くの地方で晴れるときに伊勢神宮のある志摩半島では曇りの時が多く、時には雪が降ります。

古代の人は、そこに神秘を感じたのかもしれません。

気候的には流氷は大陸と同じ

オホーツク海で発生した流氷は、北海道のオホーツク海沿岸に流れてくるため、日本は、世界の中で一番低緯度で流氷が見られる国となり、流氷は重要な観光資源となっています。

これは、シベリアのアムール川などから大量の淡水が流入するオホーツク海では、相対的に軽い淡水がすぐには混ざり合わず、しばらく海の表面に塩分濃度が低い状態(凍り易い状態)が浮いているからです。

凍っていない海は、少なくとも氷点下にはなっていませんので、氷点下があたりまえの寒気にとっては、暖かいお湯、あるいは熱湯に相当します。

このため、下層から温められ、水蒸気の補給を受けて下層から変質するのですが、流氷がくると、海に蓋をした状態となり、海の熱や水蒸気が大気に伝わりません。流氷の上の空気は、大陸の中と同じように放射冷却で冷やされますので、気候的には流氷は大陸と同じと考えることができます。

日本の中で、春の訪れが一番遅いのがオホーツク海沿岸であるのは、流氷によって一時的に大陸と地続きになった状態になって冷やされることがあるからです。

図3は、図2と同じ時刻のオホーツク海南部から北海道の拡大画像で、わかりやすくするため、流氷には着色をしています。

サハリンの東海上から北海道のオホーツク海沿岸に広がっている流氷の上を大陸からの寒気がそのまま南下し、オホーツク海に入ってからすぐの場所から筋状雲が発生しているのが分かると思います。

寒気南下の強弱はありますが、しばらくは西高東低の冬型の気圧配置の日が続きますので、日本列島は雲の列に囲まれた状態が続くことになります。

タイトル画像の出典:気象庁ホームページ。

図1の出典:饒村曜(平成26年(2014年))、天気と気象100(一生付き合う自然現象を本格解説)、オーム社。

図2、図3の出典:ウェザーマップ提供。