プラごみ問題のモヤモヤを少し晴らす5回シリーズ(5)

今回の「プラごみ問題のモヤモヤを少し晴らす5回シリーズ」に繰り返し登場したマイクロプラスチック。大きさが5ミリメートル以下のプラスチックごみのことだ。プラスチックは太陽の紫外線を受けるともろくなり、砕ける。第1回では、そう説明した。

だが、水中では、別のできかたもあり得ると考える研究者がいる。かつお節を削って「削り節」の薄片をつくるように、あるいは、小さなウロコがはがれるように、大きなプラスチックごみからいきなり極微のプラスチック片ができるというのだ。

マイクロプラスチックのなかでも特に小さいものは「ナノプラスチック」とよばれることがある。このサイズになると、わたしたちを含む動物が食べてしまった場合、そのまま排せつされるとはかぎらず、腸から吸収されて血液やリンパ液に乗り、他の臓器に運ばれる可能性がある。

シリーズ最終回となる今回は、2019年12月に東京大学海洋アライアンスのホームページに載せた記事の再掲である。

プラスチックごみは「削り節」でマイクロ化する

大きさが5ミリメートルより小さいプラスチックごみを「マイクロプラスチック」という。海面をネットですくえば採取できるし、海岸や河口の砂にもたくさんまじっているのが見てわかる。海中のマイクロプラスチックには動物プランクトンと似たサイズのものも多く、それを魚が食べ、おそらく魚介類などを通してわたしたちの体にも入っている。マイクロプラスチックが生き物にどのような影響を与えるのかを調べる研究も、いま急速に進められている。

だが、マイクロプラスチックについては、まだわかっていない基本的な事柄がある。海のマイクロプラスチックはどのようにしてできるのか。それがはっきりしないのだ。

プラスチックは太陽の紫外線や熱でもろくなるので、屋外で使ったプラスチックの洗濯ばさみは、古くなるとポキリと折れる。海で強い太陽をあびれば、劣化したプラスチックごみは波や砂浜でもまれて小さく砕ける。そういわれている。だが、これがマイクロプラスチックの標準的なでき方なのだろうか。

プラスチックは薄くはがれて「ナノ」になる

「マイクロプラスチックのでき方は『削り節』のようなものではないか」。プラスチックの化学に詳しい長崎大学の中谷久之教授は、そう考えている。海でプラスチックが小さく砕けてマイクロプラスチック化するとき、プラスチックの種類によっては、まんじゅうが二つ、四つと割れていくような割れ方ではなく、あのゴロンとした「かつお節」を削って「削り節」をつくるような要領で薄くはがれていく可能性があるというのだ。

マイクロプラスチックは、大きさが5ミリメートルより小さいプラスチックごみを指すのがふつうだ。さらに小さい1000分の1ミリメートル以下になると、「ナノプラスチック」とよばれることもある。「ナノ」は「マイクロ」の1000分の1の大きさを示す単位だ。

中谷さんによると、「削り節」のサイズはナノプラスチックの領域に入っている。後ほどまた詳しく述べるが、砂粒のような細かいプラスチックごみは、それ自身がマイクロプラスチックであると同時に、さらに小さいナノプラスチックを生み出す「製造機」にもなっている。プラスチックごみは、割れて砕けながらマイクロプラスチック化するだけでなく、削り節の要領でプラスチックの表面から薄くはがれ、いっきにナノプラスチック化するルートがありそうなのだ。

ナノプラスチックを生き物が体内に取り込んだとき、マイクロプラスチックとは違う影響をもたらす可能性が指摘されている。海のプラスチックは海水中の有害な物質を吸着するので、ある程度の大きさのマイクロプラスチックを生き物が摂取した場合、その有害物質が体内をめぐる可能性はあるが、プラスチックそのものは体外に排出される。だが、ナノプラスチックになると、プラスチック本体が消化管の壁を通して体内に入ってしまうことがわかりつつある。

中谷さんによると、プラスチックは、いったん小さくなれば、菌のような微生物が体内に取り込んで二酸化炭素などに分解してくれるのだという。微生物が食べてくれるのだ。微生物が食べられるほど小さくするには、結びついた相手の物質を強力に破壊する「活性酸素」が有効で、それは生き物の体内でもごくふつうに発生している。

この活性酸素がプラスチックの表面に接すると、プラスチックの分子は破壊され、本来の性質を失ってもろくなる。プラスチックはもともと水とはなじみが悪い。だから、プラスチック容器に水を入れて使っても、容器は影響を受けない。ところが、活性酸素で表面が劣化すると、水とのなじみがよくなってしまい、できた亀裂に水が入りこみやすくなる。そして亀裂はさらに大きくなる。

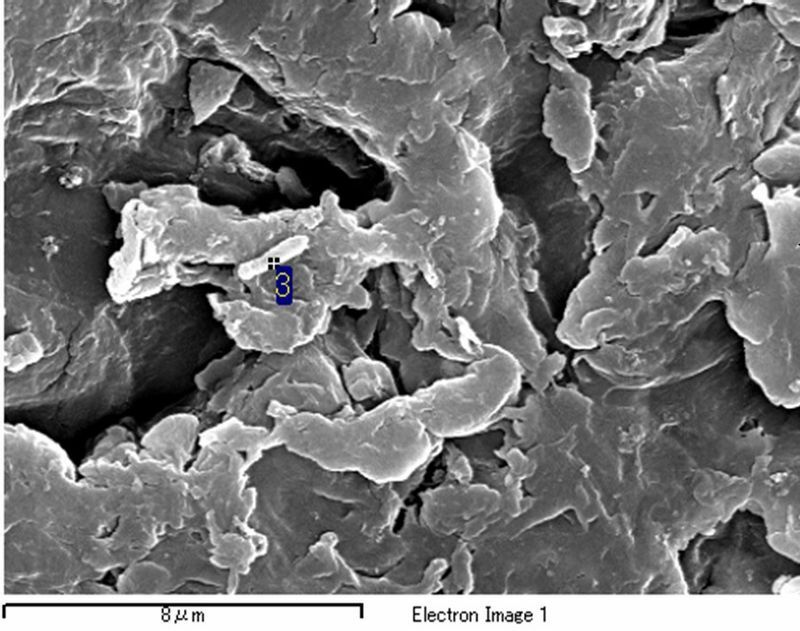

中谷さんは、水中でこんな実験をしたことがある。「酸化チタン」という物質に紫外線をあてて活性酸素を発生させ、フィルム状にしたポリプロピレンというプラスチックの表面を劣化させた。80日してポリプロピレンの表面を電子顕微鏡で観察すると、うろこ状のはがれやすい形になっていた。この「うろこ」の大きさは1000分の1ミリメートル前後、ナノプラスチックに迫る小ささだ。

そして、最大で重量の約20%が分解されて二酸化炭素になっており、フィルムの表面にはナノサイズの糸状の微生物がたくさん付着していた。中谷さんによると、微生物の「えさ」になるものはポリプロピレン以外にはないので、プラスチックが劣化した際にちぎれた「部品」のような小さな分子を微生物が食べて分解し、その結果、二酸化炭素が放出されたと考えられるという。この実験では水に土をまぜておいた。つまり、この微生物はもともと土壌中にいたものだ。

興味深いことに、こうした実験を水中ではなく土に埋めて行っても、プラスチックの表面はうろこ状にならない。劣化したプラスチックがふやけないのだ。ふやけて「削り節」のようにはがれ、ナノプラスチックになるのは、水中に特有の劣化といえる。

この実験で、活性酸素でプラスチックを劣化させる過程は、本来ならこの微生物自身でもできたはずのものだという。自分で酵素をつくりだして活性酸素によりプラスチックを劣化させ、小さな「部品」をちぎってえさにする。海などに放置されたプラスチックの場合、その進み方はふつうきわめてゆっくりで、そのため「海のプラスチックごみは半永久的に分解されない」といわれている。中谷さんの実験では、微生物の酵素や太陽の紫外線でプラスチックが劣化する過程を、酸化チタンの利用でスピードアップさせたことになる。

実際の海でもナノプラスチックはみつかっている

中谷さんのこの結果は、真水を使って実験室で得られたものだ。そして実際の海でも、フランスの研究グループが2015年に北大西洋でおこなった調査で、ナノプラスチックが初めてみつかった。ナノプラスチックはあまりにも小さく、フランスグループの研究では、その形状まではわかっていない。だが、海で実際にナノプラスチックがみつかったことで、中谷さんの実験結果も現実味をおびてくる。

じつはいま、海に流れこんだはずのプラスチックごみは、そのほとんどが行方不明だ。これまでに海に流れこんだプラスチックごみの推定量、外洋に出たはずの量、海水より軽くて浮くはずのプラスチックの割合などをもとに海の表層を漂っているはずのプラスチックごみの量を推計すると、実際の海洋調査などをもとに見積もられる量は、その1%にしかならない。海の表層を漂っているはずのプラスチックごみの99%が、どこかに行ってしまっている。沈んで表層からなくなるのか、あるいは、ナノプラスチックのように、わたしたちに容易には見えないほど小さくなっているのか。

プラスチックごみも、小さくなって微生物が食べられるサイズになれば、それは分解されてなくなる可能性はある。だが、中谷さんは、「あまりに小さくなったプラスチックは、それ以上は分解されないかもしれない」という。海などの環境中で微生物がプラスチックを食べるには、微生物がプラスチックにまず取りつく必要がある。あまりにプラスチックが小さいと、微生物はくっつくことができないかもしれないというのだ。もしそうならば、環境中に放置されたプラスチックごみが長い時間をかけて分解されるとき、それが小ささの限界ということになる。これこそまさに、環境中に永遠に残るプラスチックごみなのかもしれない。

中谷さんの実験では、ポリプロピレンを使った。フランスの研究グループが北大西洋で採取したナノプラスチックには、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレートなどさまざまな種類があった。プラスチックは種類よって性質がおおきく異なるので、マイクロプラスチック、ナノプラスチックへと小さくなるしくみにも、いろいろある可能性がある。だが、その詳細は、まだわかっていない。

プラスチックの便利な使い方についての研究は驚くほど進んだ。だが、その捨て方、分解のされ方については、まだわたしたちの知らないことだらけだ。プラスチックを土や海の中に放置したとき、自然にすっかり分解されることはあるのか。もし分解されるなら、どのように分解されるのか。数百年すれば分解されてなくなるという説もあるが、プラスチックをわたしたちが使い始めてからまだ100年あまりなので、それを実験で確かめたことはない。だが、プラスチックごみが海にまであふれている現状をみると、プラスチックが分解する過程の全容が解明されるまで待つわけにはいかない。環境中に漏れでたプラスチックごみは、「どんどん小さくなっても、それがなくなることはない」と考えて対策を講じることが必要なのだろう。