佐村河内守のウソの付き方が“まだら”なのがおもしろい 森達也監督『FAKE』をもっと楽しむ方法

森達也監督がゴーストライター騒動で一世を風靡した佐村河内守氏とその妻・香さんに迫ったドキュメンタリー映画『FAKE』が公開中だ。マスコミではゴーストライターを務めていた新垣隆氏寄りの言い分ばかりが流れていたなか、佐村河内サイドから見えている世界を切り取った作品である。

僕も観たが、めちゃくちゃおもしろかった。

おもしろかったポイントはいくつもあるが、いちばんは、佐村河内のウソや、彼がつくった「全ろうの作曲家・佐村河内守」の設定が“まだら”だったところである。

“まだら”とはどういうことか。

彼は、一連の騒動が起こる前は大量の設定を用意し、そう見えるようにふるまっていた。たとえば

・耳がまったく聞こえないが、絶対音感で頭の中に五線譜を描いて作曲している

・耳が聞こえなくなった原因は広島生まれの被曝2世であること(原爆の後遺症)が関係している

・24時間365日耳鳴りに悩まされており、精神疾患に対して処方されている大量の向精神薬を服用することで耳鳴りも抑えている

・耳鳴りがひどくなるので、日中でも部屋は薄暗くしていなければならない

・左手はピアノを激しく弾きすぎて腱鞘炎を悪化させ、もう弾けない

・杖をつかないと歩けない

といったものである。

『FAKE』を観ると、佐村河内が設定を捨てた部分(ウソだったことをオープンにしているところ)もあれば、本当にそうだった部分もあり、さらには「これはいまだにウソをついているのでは?」と感じる部分もあって、そのいびつさが無性におもしろいのである。

そこに新垣さんをはじめとする関係人物たちとの認識のズレが絡み合う点が、最高にスリリングだ。

『FAKE』は佐村河内事件についての事前情報が多ければ多いほどおもしろい作品である。

神山典士『ペテン師と天才』、新垣隆『音楽という〈真実〉』、佐村河内守『交響曲第一番』、古賀淳也『魂の旋律 佐村河内守』そしてこうやまのりお『みっくん、光のヴァイオリン』の5冊を読んでから観る、あるいは観てから読むと、前提知識なしで観るより30倍くらいおもしろい。

しかし「そんなにたくさん本を読んでられん」というひとのために、『FAKE』をもっと楽しむための情報整理、論点整理、見どころの紹介をしてみたい(なお、記事の性質上、『FAKE』のネタバレをする。ご了承いただきたい)。

まずはみんなが気にしている「耳が聞こえるのか」「作曲能力はあるのか」というシリアスな問題から入って、軽くて笑えるトピックに移っていこうと思う。

■「耳がまったく聞こえない」?

騒動が発覚する前は「全ろう」と言っていたが、記者会見以降の佐村河内のスタンスは、診断書をもとに「障害者手帖を発行されるレベルではないが、感音性難聴である」というものである。

『FAKE』を観始めてまず違和感を抱くのは「あれ、なんかこの人、自分は『ちゃんと耳が聞こえているのではない』ってことにやたらこだわってるけど、論点ズレてるんじゃね?」というところである。

新垣さんは記者会見以降「聞こえないと思ったことは一度もない」と言い、マスコミはそれに乗っかった。『FAKE』で佐村河内は「いや、本当に難聴なんだ」と主張する。

しかしそもそもの論点は、記者会見の前は「耳がまったく聞こえない」という設定だった点であるはずなのだ。

ようするに実態は「1」だったのに佐村河内は「100」であるかのように偽っていて、それに対して「佐村河内は0だ」と「週刊文春」で告発したジャーナリストの神山典士氏や新垣氏、マスコミから言われたので「あいつらはウソをついている」と言い返しているのである。本質的な問題は「99がウソだったこと」なのであって、「1」を認めるかどうかではないにもかかわらず。

こういうふうに論点をズラして自分を正当化する論法は詐欺師の典型的なテクニックだと思うのだが、佐村河内の姿はあまりにも必死で痛ましいので、映画を観ているうちにいとおしくなってもくる。

■「絶対音感があって頭の中に五線譜を描いて作曲している」?

「週刊文春」でスクープされる前は、佐村河内は「自分には絶対音感があって、耳鳴りの轟音が雲のように頭を覆い尽くしているなか、かすかに聞こえてきた旋律を脳内にイメージした五線譜に楽器ごとに書きつけていくのだ」と言っていた。

これは2013年3月31日放送「NHKスペシャル 魂の旋律~音を失った作曲家~」(動画サイトを検索すれば今でも観られるので、観た方が『FAKE』は絶対楽しめる)およびそのディレクターである古賀淳也氏の著作『魂の旋律 佐村河内守』(NHK出版)でさも本当であるかのように描かれている。

「作曲」のためと称して真っ暗な部屋にこもって目を閉じたりしていたのである――そのあいだ新垣さんがまったく別の場所でがんばって曲をつくっていたわけだが。

もちろんみなさんご存じのとおり佐村河内は絶対音感などなく(その前提となる幼少期の音楽教育もおそらくは受けておらず)、そもそも楽譜が読めないので書けるはずもない、ということが明らかになっている。

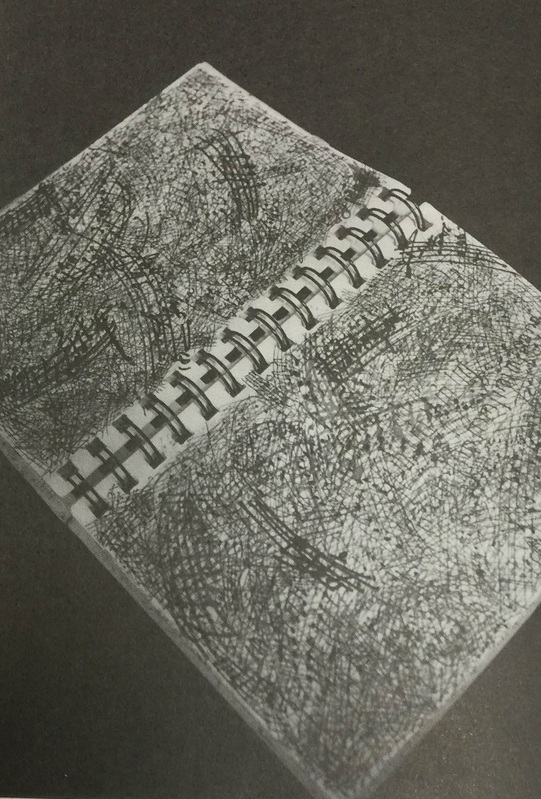

脳内五線譜設定以外にも、ジャクソン・ポロックのアクションペインティングばりにスケッチブックにいろんな色で音符を描き殴りまくっているものをわざわざ用意していたことを考えると「やっぱ佐村河内おもしれえな」と思うわけだが、『FAKE』ではスケッチブックは出てこない。

奥様からもらったというスケブ、いったいどこに行ってしまったのだろうか。

『FAKE』でも楽譜が読めないし書けないことは、佐村河内も認めている。

「新垣さんに発注しはじめてから18年もあったのに、なんでそのあいだに楽譜の読み書きできるようにしなかったの?」とアメリカのジャーナリストから突っ込まれてもいるが、それはさておこう。

『FAKE』でフォーカスが当たるのは「作曲能力があるのか、ないのか」という点である。

それがラストの「衝撃の12分」にもつながる。

だが、ゲーム音楽制作時には(つまり本格的にクラシックの作曲家として踏み出す以前は)佐村河内がシンセサイザーを使って打ち込んだ音源を渡し、それを使って新垣さんがアレンジをしたり作曲したりしていたことは、新垣さん自身が著作『音楽という〈真実〉』(小学館)やテレビ出演時に何度も言っている(余談ながら新垣さんの本は聞き書きであり、つまりゴーストライター=構成者を使ってつくられていることをあとがきでオープンにしている点がなかなかにおもしろい)。

映画終盤で佐村河内が始める行為を「衝撃」に感じるのは、佐村河内事件関連では必読な『音楽という〈真実〉』および神山氏の『ペテン師と天才』(文藝春秋)を読んでいない人間だけだろう。

……いや、それは言いすぎか。

もう一度さしむけた森達也と引き受ける佐村河内守に驚愕するのは間違いない。

佐村河内が『FAKE』で執拗にこだわっているのは新垣隆は「ゴーストライター」ではなく「共作者」である、つまり俺も作曲に関わってるぞ、ということである。メロディの断片を渡したり、シンセで作った音を渡した時期もあったし、指示書も渡していたぞ、と。

これまた1を100と偽っていたのを0と言われたので「いや、1はある」と言い張っている事案である。

■神山典士氏は「被曝2世であることがウソ」と言っていたか?

『FAKE』には佐村河内の父親も登場して、被爆者手帳を見せる。

佐村河内によれば、父親の友人たちはみな「週刊文春」で告発し、『ペテン師と天才』を書いた神山典士氏のほうを信じ、離れていってしまったそうである。

映画の見せ方だと、まるで父親が被曝者であり、佐村河内が被曝2世であることを神山氏が否定していたかのような印象を受けるのだが、神山氏の著作を見てもその点に関して「佐村河内はウソをついている」とは書いていない(「原爆絡みのエピソードの記述が薄い」点は突っ込まれているが)。

神山氏が問題にしていた点はそこではない。

では何かといえばいくつもあるのだが、たとえば新垣さんの証言を採用するならば「交響曲第一番HIROSHIMA」はもともと広島となんの関係もなく「現代典礼」という曲名で発注されたものであり、原爆との絡みは後付けじゃないか、という点であり、また、裏取りをしていくと自伝の記述がデタラメじゃないか、ということである。

『FAKE』でそれらの点に関する具体的な反論はほとんどない。

これも「耳が聞こえない」「作曲能力はある」についてと同じ論法で、1の真実をもって99のウソをついていたことを隠蔽しようとする佐村河内ロジックの典型だ。

ちなみに『FAKE』には佐村河内の親は出てくるのに、奥さんの香さん側の親は出てこない。

これは神山氏の本から推察すると、香さんの父は亡くなっており、母親は「娘は佐村河内に洗脳されてしまった」と思っており、長らく疎遠であることが理由だろう。

『FAKE』を香さんの母が観てなんと言うか、気になるところである。

■神山氏はなぜ佐村河内に怒っているのか? そもそもどんな関係だったのか?

そもそも神山さんというひとはなぜ佐村河内問題に目をつけ、スクープし、佐村河内の記者会見では舌鋒鋭く切り込んで口論になり、『FAKE』についての論評がああも辛口なのか。

この点も知っておいたほうがいい。

『FAKE』では神山氏は新垣さんともどもヒール役として一面的に描かれてしまっている。

(森達也は昭和の悪役レスラーたちの素顔に迫る本『悪役レスラーは笑う』を作っていたことも思いだそう。彼は本当は神山、新垣両氏にも彼らなりの目線、素顔があることは知っていながら、ああいう編集をし、アングルをつくっているのだ)

神山さんはみっくんという義手のバイオリニストの少女のノンフィクション(児童書)『みっくん、光のヴァイオリン』(佼成出版社)を書いており、みっくんの親御さんから「佐村河内には新垣さんというゴーストライターがいる」と打ち明けられたことをきっかけに新垣氏さんにコンタクトを取り、記者会見を開かせた。

その結果、自分が書いた本『みっくん、光のヴァイオリン』は絶版になってしまい、そのことが「佐村河内許すまじ」につながっている点は多少なりともあるだろう。

なんと実は、騒動が起こる前の佐村河内に神山さんは「みっくんに曲を書いたひと」として取材しており、その部分がみっくん本には掲載されている。

神山氏は佐村河内に直接取材しているにもかかわらず、佐村河内の話、その無数の設定を鵜呑みにして本を書いていたのである。たとえば

「守さんは両親が浴びた原爆の放射能の影響を受けて、いままでいろいろな病気とたたかってきました。途中で聴覚も失いました。はげしい耳鳴りがしたり、発作が起きて入院しなければならないこともありました。」(『みっくん、光のヴァイオリン』88p)

といった具合に(佐村河内の耳が不自由なことと原爆の放射能の影響、因果関係は「断定」できない。関係あるかもしれないし、ないかもしれない。しかし「そうであるかのように」話をもっていかれたので、こういう記述になっているのだろう)。

神山氏も「佐村河内を見抜けなかった人間のひとり」「多少の疑問は抱いたが、深く斬り込まずに済ませてしまったひとり」なのだ。同書では仲良さそうに一緒に写真に映ってすらいる。

彼が本件についてジャーナリズム、ジャーナリズム、裏取り、裏取り、「片方だけの主張を聞いて垂れ流すのはダメだ」としきりに言うのは、自分も佐村河内神話の片棒を担いでしまったことへの反省もあると思う。

話を戻すが、みっくんと佐村河内、みっくんと新垣さんは当初それぞれまったく別のルートでつながっており(新垣さんはみっくんの伴奏者だった)、佐村河内がみっくんに曲を書くことになり、新垣さんはしばらく自分が本当は曲を書いていることは隠していたのだが、あるとき親御さんにそのことを打ち明けた。

そういうわけで、みっくんとの関係を皮切りに、神山氏は佐村河内問題の取材を開始するのである。

『FAKE』のなかで佐村河内がみっくんに謝罪するシーンもなければ、NHKスペシャルで交流が描かれた被災地の少女(佐村河内は彼女のために曲を書いたと言い「僕はひとりしか救えませんよ」などと言っていた)への謝罪もない。

騙してきたひとたちに対するコメントはひとつもなく、新垣、神山は「本当に善人なのか」と逆に告発しようとしているのだから、神山氏が怒るのは当然だろう。

『FAKE』では、森達也が神山氏に取材しようとするが断られたことが示される。

そのせいもあって神山氏がヒールに見えるのだが(「多忙を理由に」とされているが、別の場所では、佐村河内が謝るべきひとたちに謝らない限りは受けられない、といったようなことを言っている)、『ペテン師と天才』に書かれているとおり、新垣さんからの情報を得たあと神山氏は佐村河内に何度も取材を申し出ているにもかかわらず、佐村河内サイドはあれこれ理由をつけて逃げ、そして突然、髪を切って記者会見を開いた。

佐村河内の記者会見で神山氏は「手話が終わってないだろ」などとキレまくっていたが、それも理由のないことではないのである。

また、記者会見時点では神山氏はみっくん一家と新垣さんからのヒアリングから「佐村河内の耳は聞こえている」と思っており、記者会見で配られたという佐村河内の診断書(全ろうではないが感音性難聴であるという内容)を、その時点ではほとんど信用していなかったと思われる。

実際、映画を観ても佐村河内がどのくらい耳が聞こえないのかは、よくわからない。

ただ確実なのは、神山さんは「全ろうなんてのはウソだ」ということを告発した人間なのであって、「週刊文春」や記者会見の質問で「佐村河内守は感音性難聴である」とか「被曝2世である」ということを否定した人ではないのである。

『FAKE』で佐村河内は巧妙に問題をすりかえようとしているので、注意されたい。

■佐村河内夫妻はジャイアントパンダか?

『FAKE』について神山氏は佐村河内夫妻をジャイアントパンダに見立てて語っていて、まるで心ない人にも見えるわけだが、これはあながち間違っていない。

というのも、森達也はユクスキュルの『生物から見た世界』から影響を受けており、つまり猫と人間と昆虫では可視光の範囲も違えば色彩感覚も違う、文字どおり生き物ごと、人間ひとりひとりが「世界は違って見えている」というのが彼の持論でありテーマだからだ。

『FAKE』は、ジャイアントパンダ側から見えている主観的な世界を切り取った作品である。

それは神山氏が言うように「ジャーナリズム」ではない。

しかし森達也はオウムを撮った『A』『A2』のときも「こんなのジャーナリズムじゃない」と言われて「ジャーナリズムだなんて言ってない。自分がやってるのはドキュメンタリーだ。ドキュメンタリーは公正中立じゃない。主観なんだ」と反論しつづけてきている。

神山―森が並行線になるのは当然である。

■新垣さんと佐村河内の見解が違うのはどうしてか?

佐村河内は「耳は聞こえる」「作曲能力がない」「彼はピアノが弾けない」というのが新垣さん側の主張であり、『FAKE』を観るかぎり、佐村河内側の言い分とは真っ向から対立している。

また、佐村河内がフジテレビの独占取材に答えたところによると、自伝も新垣さんが書いた部分があるような言い方をしているが、新垣さんは佐村河内の自伝を文庫版になってから読んだと証言しており、そこで初めて自分が佐村河内に訊かれて答えた幼少期のピアノ経験の話がパクられていると知ったとされている(『音楽という〈真実〉』)。

なぜこんなにも食い違うのだろうか。

まず「耳が聞こえる」と新垣さんは言っているが、彼はたしかに耳が聞こえた時代の佐村河内を知っている。

そのあとはかなり事務的なやりとりに終始していたようだし、電話ではなくメールベースでコミュニケーションしていたようだから、どのくらい耳が本当に聞こえないのかは新垣さんにもわからなかったのではないかと思われる。

そもそも記者会見での佐村河内の言い分は、2002年に医師から診断を受け「全ろう者」として障害者手帳を発行されていたが、その後、聴力が回復し、2014年(記者会見の前)に診断を受けたところでは「感音性難聴」でした、障害者手帳をもらうレベルではありませんでした、というものだ。

佐村河内は「途中で聴力が回復したことを他人に説明する必要を感じなかった」と言っている。

くわえて、みっくんも佐村河内は「全ろう」のはずなのに音や声にあきらかに反応しているところを見ているから「こいつは耳が聞こえる」と思い(「まったく聞こえない」ということが“ウソだ”という点に気を取られている状態で、「どのくらい聞こえているか」などという“程度問題”に考えが及ぶはずがない)、それを新垣さんにも話していたはずである。

『FAKE』で佐村河内は「耳が聞こえない」論争について「程度問題」に話をスライドさせているが、彼がもともと「全ろう」(聴力ゼロである)と言っていたからこそ「いや、聞こえる」と新垣さんら複数人が言っているのである。

ちなみに神山さんが書いたみっくん本では新垣さんが伴奏者として映っている写真も掲載されている(本文では一切、新垣さんについては触れられていないが)。

話を戻す。

「作曲能力がない」「ピアノが弾けない」「新垣は自伝を書くことに協力していた」問題については、そもそも新垣さんと佐村河内で創作行為に対する定義が違っていることが大きいと思われる。

音大を出た現代音楽の作曲家にとっての「作曲」がシンセでちょっと打ち込んだものやメロディの断片であるはずがなく、シンセの打ち込みに必要なていど鍵盤を押さえることをもって「ピアノを弾ける」と言うはずがない。

断片を提供することが創作ではないと新垣さんが考え、佐村河内はそれも創作(「共作」)だと考えているとすれば、新垣さんがピアノをどんなふうに習っていったのかというエピソードを提供したことは佐村河内にとっては「自伝を書くのを手伝った」ことになるし、新垣さんにとっては何をおっしゃるという話になる。

だから「すべて私が作曲しました」と新垣さんは言っているのである。

指示書や断片的な音源など、要素として組み込んでいても、そんなことで「共作」にはならないというのがおそらく彼の定義なのだ。

新垣さんの本を読むとわかるが、『HIROSHIMA』は古今のクラシック音楽のみならず、『ウルトラマン』や『宇宙戦艦ヤマト』からモチーフを引用しているところもあるようで(聴いても僕にはよくわからなかったが……)、つまり「鐘の音を入れよう」という佐村河内のアイデアや例の指示書もまた、全体を構成する膨大な素材の一部としてのみ扱われているのだろう。

80分前後の長大な曲の全体を統御しながら細部までコンストラクトすることが「作曲」なのであって、サンプリング/引用される素材を提供すること、曲の長さを指定したり「ここは○○風」「ここは××みたいに」とオーダーすることは作曲ではない、と考えているなら、見解のズレにも納得がいく。

■新垣さんはなぜ『FAKE』の取材を受けなかったのか?

神山氏同様、新垣さんも『FAKE』の取材を受けていない。森達也が新垣さんのサイン会に突撃し、新垣さんは「お話しなければならないと思っていました」というようなことを言うのだが、結局は事務所から取材を断る旨が通達されたとのテロップが出る。

あれだけ仕事を選ばず受けまくっていた新垣さんは、なぜ『FAKE』の取材を断ったのだろうか。

あのシーンだけを見ると、新垣さんには何か隠したいことがあるように見えてしまうが、はたしてそうなのだろうか。

僕は違うのではないかと考えている。

神山氏の本や新垣さん自身の本を読むと、新垣隆というひとは、むかしから人に頼まれたことは断らないタイプであり、人に頼まれないと自分から積極的には動かない(作曲家でもあるはずなのに言われなければ作曲すらしない)タイプであることがいくつかのエピソードから見えてくる。

つまり、佐村河内と出会ってからは佐村河内にお願いされたからゴーストライターを引き受けた。

神山氏から佐村河内問題について記者会見を開くべきだと説得されてそれを呑んだ。

その後、「来た仕事は断らない」という方針を取ることにした(自発的にそうしたのか、誰かの入れ知恵でそうしたのかは定かではない)あとはひたすら受けた。

森達也と直接サイン会で会ってしまったときにはお願いされたのでその場では引き受けるつもりであった。

だがしかし、「森達也の取材は受けるべきではない」とおそらくは弁護士か所属事務所から言われたので断った。

……ということなのではないかと思う。

そのときそのときで自分に対していちばん強く出てくる相手の言い分に(悪く言えば)流されて生きているのだ。

佐村河内は『FAKE』の中で新垣さんを「優秀な技術屋さん」とディスっているが、佐村河内からはそう見えるような仕事のしかたをしていたのだと思う。

また新垣さんのほうも、『音楽という〈真実〉』を読むと、YMOが好きで、とくに細野晴臣が好きだったようだから、誇大妄想的なスピった発言をするうさんくさいひと(失礼)はきらいではなかったのだろう。

■佐村河内はなぜフジテレビの取材にこだわったのか?

『FAKE』のなかで、佐村河内はフジテレビの年末バラエティ番組のオファーについて、直接スタッフと会い、迷った末に断っている。

いっぽうで、フジのニュース番組の独占取材に関しては唯一応じている。

なぜフジテレビだったのだろうか。彼はなぜフジにこだわったのか。

神山本や新垣本によれば、フジテレビ報道局は2004年から2005年ごろ、佐村河内を主役にしたドキュメンタリー映画を企画し、撮影も進んでいたが、結局公開されることはなく、頓挫している。

この挫折は、交響曲第一番の最初のCD化企画の失敗と前後して起こっており、佐村河内にとっては立て続けに訪れたショックだった。

彼にとっては、かつて自分を袖に振ったフジの報道番組からのオファーだからこそ、受けたのだと思う。それ以外を受けなかった理由がほかにあるだろうか。

彼にとっては、10年ごしのリベンジを果たしたつもりだったのだと思う。

……まじめな話をしすぎた。

ここからはおもしろ話を交えつつ。

■耳鳴りがひどい?

佐村河内も彼のもとを訪れる人間の多くも「耳が聞こえるのか」「曲がつくれるのか」にばかりフォーカスしてしまうのだが、佐村河内がついていたウソ、つくっていた設定はほかにもある。

フォーカスされないがゆえに、ほかの部分についての佐村河内の振るまいはきわめて“まだら”、いい加減であり、これらこそが『FAKE』のおもしろポイントである。

たとえば、かつて佐村河内は「耳鳴りがずっとしている」と言い、それを抑えるためにも向精神薬を大量に飲まなければならず、光を浴びるとひどくなるので直射日光を避ける生活をしている、と言っていた。これは古賀さんの本や佐村河内の自伝『交響曲第一番』(講談社ののち幻冬舎文庫)に書いてある。

しかし『FAKE』では佐村河内が耳鳴りに悩まされているようなシーンはない。

(2016.6.17追記:コメントで「全ろうでなく、難聴でも耳鳴りはする」という指摘をいただいた。だとするとなおさら、かつてはあれだけ「耳鳴りがひどい」とアピールしていたのに『FAKE』のなかでは苦しむそぶりを見せたり、「耳鳴りも本当にひどいのだ」と主張しないのかが謎である)

■精神疾患で薬の服用が必要?

なみなみと豆乳をコップいっぱいに注いで2杯も一気飲みするカットはあっても、薬をたくさん飲む様子は一度も撮られていない。

NHKスペシャルでは、精神疾患と耳鳴りと薬のせいでまともに歩けず床を這いつくばらないと移動できなくなったり、「音楽室」と呼ばれていた玄関の近くの部屋にふとんを敷いてそこで寝ながらけいれんしたりしていたが、そんな様子は『FAKE』ではまったく出てこない。

『魂の旋律』では渋谷のクリニック(精神科)に奥さんに支えられながら通院していくという描写があるのだが、もちろんそんなシーンもない。

そもそも心は病んでいないのかもしれない(むしろあれだけバッシングされたあとのほうが、よほど病みそうだが……)。少なくとも、『FAKE』ではなかったことになっている。

■日光はダメ?

また、「音楽室」は『FAKE』でも暗室だったが、NHKスペシャルではリビングも真っ暗にして、ろうそくや、やたら雰囲気のある間接照明で薄暗くしていたのに、『FAKE』では普通に電気をつけているし(何度か奥さんに「電気つけて」と言っているので、まだ残っているのかもしれないが)、タバコを吸いにベランダに出て直射日光を浴びるシーンが何度もある。「え?」と思うところである。

『魂の旋律』では「直射日光はしんどい」(耳鳴りがひどくなり、体調が悪くなる)ということで、東日本大震災の被災地に出かけることも命がけでやっているかのような口ぶりだったのだが、『FAKE』では普通に京都に出かけて夫婦で仲むつまじく嵐山観光を楽しんでおり、日光のせいで苦痛そうな顔を見せる場面はない。

ちなみにサングラスも日光が天敵だからという理由でかけていたはずなのだが、『FAKE』では外を出歩くときもサングラスではなく普通のメガネだったりする。

「日光弱いマン」設定もなくなったか、弱体化したらしい。

かつては杖をついて歩いていたが、その設定も記者会見以降、しれっとなくなっている。

■シンセサイザーが手元にない理由

『FAKE』の中で佐村河内はアメリカの雑誌の取材を受け「なんで楽器が家にないの?」と訊かれて答えに窮して「部屋が狭いから」と苦しまぎれの返事をしている。

もちろん、普通に考えると、この雑誌の記者がツッコんでいるように「ちょっと弾いてみせてよ」などと言われると困ってしまう(とくに楽譜を持ってこられて「弾いてください」と言われた日にはウソがばれてしまう)から置いていなかったのだろう。

シンセがあると「頭の中に五線譜を描いてすべて作曲する」設定とも矛盾してしまう。

しかし佐村河内の自伝『交響曲第一番』にはなんと書いてあったか。

彼は2002年にいちどシンセを捨てている。理由はなぜか。

幼少期からピアノで酷使をつづけてきた(※ウソ)両手首には重度の腱鞘炎があり、そのせいで弾こうとしても激痛やけいれんが起きるという事態が多発し、怒りにまかせて売り飛ばしてしまったのである。

そのあと2006年には五木寛之が出演するNHKのドキュメンタリーの曲を書くさいにシンセを買い直している。

そして「自分自身で演奏したピアノ曲が必要だ」と考えて、「左手が終わるという覚悟」で35分のピアノ演奏を果たし、左薬指機能不全となった、とされている。

自伝には書いていないが、この設定でいくなら、左手が使い物にならなくなった、もはやまともに楽器演奏ができる状態ではなくなったので鍵盤を部屋に置いていてもしょうがないと考えた、とするのが自然なはずである。

ようするに「なんでシンセないの?」「んー、部屋が狭いから……」などと答えてしまっている佐村河内はおそらく、かつて自分で考えた設定をまったく忘れてしまっているのである。

にもかかわらず『FAKE』でも左手にテーピング(包帯?)は巻き続けていて、このへんが「佐村河内はウソのつきかたがまだら(テキトー)」と思えるゆえんである。

あるいは、これまた「左手が不自由である」という「1」は本当で、あとはウソで塗り固めていたのかもしれないが。

しかも「部屋が狭いから」がウソであることは、その後の「最後の12分」を見れば誰の目にも明らかだ。

部屋が狭かったら、置けるはずがないのだから。

フジテレビの独占取材では「もう、ひとつのウソもつかずに生きていきたい」などと言っていたのに、早速である。

ちなみに2002年に「TIME」の記者が来たときには目の前でピアノを弾かせてみせたと自伝『交響曲第一番』には書いてあるのだが、これもウソだろう。

ただそんなことを自伝に書いているから、『FAKE』でやってきた外国人の記者も「弾いてみせてくれ」と言ったのだと思う。

彼らは決して鋭いツッコミをしたわけではなく、「そういうことをやった」と彼自身が書いていたのだから「できるだろう」と考えて当然なのだ。

余談ながら「TIME」が「現代のベートーベン」という呼称発祥の地ということにされているが、すでにBPOによってくわしく検証されているとおり、もともとは『鬼武者』というゲームのサントラの作曲家が耳が聞こえないと言っていたのでdigital-ageのベートーベンだと形容したという話なのである(つまり『HIROSHIMA』でクラシックの作曲家として有名になる、はるか前の記事である)。

しかもこれは佐村河内が「耳が聞こえないからといってそういうふうには扱われたくない」と自分で言っていたのだ。

なのに「digital-age」を「現代」と意訳し、「現代のベートーベン」と呼ばれている、とまったくニュアンスを変えて肯定的な意味合いとして使っていたわけだ。

なんというか、本当にペテンの才能はあるんだなと感じるエピソードである。

■奥さんは佐村河内のウソをどのくらい知っていたのか?

『FAKE』は佐村河内夫妻、ふたりの映画だと監督も言っているのだが、佐村河内香さんは、何を、どのくらい知っていたのだろうか。

この点がもっとも謎に包まれている。

僕にもよくわからない。

『FAKE』では来客に対して毎度毎度でかいケーキを出す奇矯な奥様として描かれているが、古賀淳也氏の著作『魂の旋律』あとがきによると、古賀さんたちにもいつもケーキを出していたことがわかっている。

つまりあれは佐村河内バッシングをしかねない人たちを懐柔するための手段としておいしいケーキを出しているのではなく、香さんの「素」なのだろう。

神山さんの本によれば、香さんが佐村河内とつきあっているのは18歳からとのことなので、佐村河内が悪役俳優として挫折し(余談ながら森達也も俳優として挫折している)、ロックシンガーとして挫折し、なんとか作曲家として身を立てていく過程を間近で見ているわけだから、ほとんどわかっていて、佐村河内のダメな部分や見栄を張るところ、虚言癖があるところすべてをひっくるめて30年以上支えてきたと考えるのが自然ではないかと思う。

さきほど、佐村河内の精神疾患設定は『FAKE』ではなくなっているようだと書いたが、『魂の旋律』では精神科までいっしょに行っているし、佐村河内が廊下を這いつくばったり「音楽室」でうめいたりするのを見ているし、ディレクターの古賀さんには「最近、薬を増やしている云々」みたいなことまで言っている。

いちばん身近な人間なのだから、演技につきあっていた共犯者だと考えるのが道理だろう。

マインドコントロールされているかどうかまでは、ちょっとわからない。

やはり神山本によれば、どういうわけか香さんはロックシンガー時代に佐村河内の音楽活動の現場に来たことはなかったようだし(「来るな」と言っていたのかは不明)、佐村河内の証言では新垣さんとの打ち合わせには立ち会わせなかったそうだし、佐村河内自伝や『魂の旋律』では「音楽室」には作曲中の入室を基本的に禁じていたらしいから(もちろん作曲はしていなかったのだが……)、『FAKE』の「最後の12分」は、それらが本当だとすると、なかなかに感動的である。

■森達也は古賀淳也の二の舞になっている?

佐村河内をフィーチャーして被災地行脚をさせて新曲誕生の瞬間をドキュメント(実際は新垣さんが別の場所で作曲しており、佐村河内宅まで宅急便で届いた楽譜をカメラの前で見せて「完成」)したNHKスペシャルを撮ったディレクターの古賀淳也さんは、神山さんによるスクープ以降、「なんで見抜けなかったんだ」「あいつもグルだったのでは」と言われまくってきた。

古賀さんは、佐村河内を信じすぎたのだ。

『FAKE』では古賀さんについての言及もないわけだが、森達也監督は古賀さんの二の轍を踏んでいないと言えるだろうか。

僕はかなりあやしいと思う。

古賀さんは佐村河内を撮影中「お互いを家族として考えよう」と言われている。神山本では、それを受け容れてしまったがゆえに、佐村河内のウソに切り込むことができなかったのだと批判されている。

『FAKE』でも、森達也は佐村河内夫妻から「僕のこと信じてくれますか?」「同じ船に乗った者同士ですから」といったようなことを言われている。古賀さんに対して迫った関係の切り結び方と、まったく同じやりかたなのである。

もうひとつ森さんと古賀さんが同じことをしてしまっている点がある。

古賀さんは佐村河内が「楽譜に記す行為は聖なる瞬間なので撮影は絶対に拒否する」と言いつづけていたがために、曲ができる過程をカメラに収めることができなかった。だから佐村河内がゴーストを使っていることを見破れなかった。

森達也も、佐村河内のドキュメンタリーをどこに着地させればいいのかわからなくなって、佐村河内宅へ通い詰めるのをしばらくやめている。

そのあいだに「最後の12分」にまとめられる一連の出来事が起こる。

そして“佐村河内夫妻側から提供された素材をかなりの度合い使って”最後の12分の多くは構成されている。

つまり森達也もまた、古賀淳也と同じく「プロセスのすべてをカメラに収める」「完成の瞬間をカメラに収める」ことができていないのだ。その場に立ち会っていない。

佐村河内がかつて新垣さんを雇ったように、誰かに発注して完成させていた可能性も十分ある。

森達也は古賀淳也を反復している。

そういう見立てで観たほうが、『FAKE』は絶対におもしろい。天地神明に誓って。