児童虐待の現実を描き、反響続く「ひとくず」。毒母を体現した主演女優2人が考えたこと

医師から児童虐待の実態を聞き、大きな衝動を受けた俳優で監督の上西雄大がなにかに突き動かされるように脚本を書きあげ、完成させた映画「ひとくず」。昨年の春に封切られた同作は、新型コロナウィルス感染拡大による映画館の閉鎖で一時公開がストップしたものの、秋になって改めて全国各地で上映が再開され、公開から1年以上が経って公開規模が拡大する異例のヒットに。同作をリピートしてみる「追いくず」なる熱狂的なファンの支持を受け、初夏を迎えた現在もロードショーが続く。

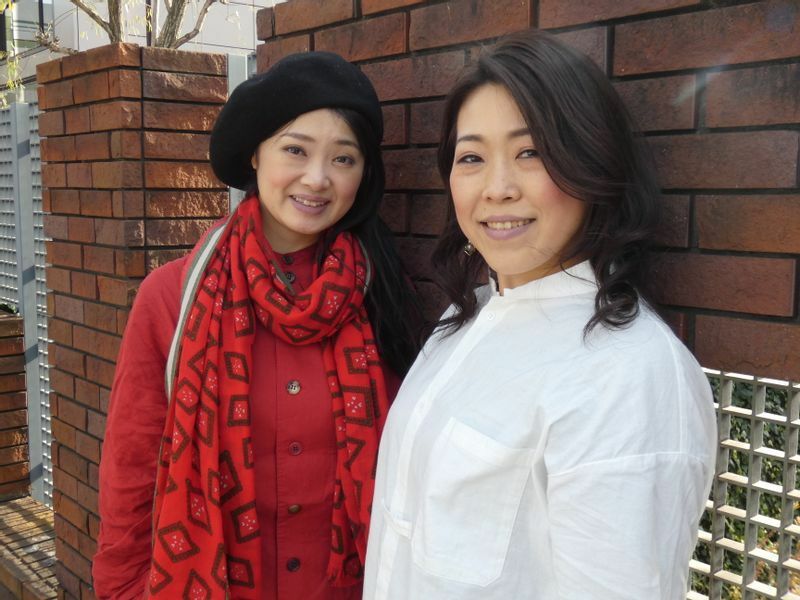

コロナ禍での児童虐待の増加という厳しい現実にも一石を投じる同作について、物語のキーパーソンといっていい二人の母親を演じた徳竹未夏と古川藍に訊く3回に渡るインタビューの第二回へ。

少し間が空いてしまったが渋谷ユーロスペースでの凱旋上映を前に、『映像劇団テンアンツ』の看板女優として活躍する二人に訊いた。

第一回のインタビューでは主に上西監督が主宰する大阪の劇団「テンアンツ」の創設の経緯を訊いた。

ここからは本題、大きな反響を呼ぶ「ひとくず」について。前回のインタビューでも10ANTSの作品として『ひとくず』は異色作。児童虐待、DV、育児放棄などここまで重いテーマを扱った作品はこれまでなかったという。

その中で、二人は本作の脚本を受け取ったときどんな感想を抱いたのだろうか?

徳竹「だいたい上西監督からはいつも『できた、はい』『読んで感想頂戴』みたいな感じで脚本が送られてくるんですよ(苦笑)」

古川「そう。『できたから、ちょっと読んでみて』っていう感じで脚本が送られてくる。

読んでわたしたちは『こんなのやりたくない』とは思わないので、上西監督から『これを形にしよう』と号令がかかったら『はい』と頷く(笑)」

いつにないシリアスな内容にちょっと圧倒されたところがありました

これまでやってきたこととは『ちょっと違う」と驚いたところはあったそうだ。

徳竹「前回も少しお話させていただきましたけど、これまで基本的には人情喜劇的な芝居をやってきていた。

でも、『ひとくず』に関しては、もちろん笑える場面もあるんですけど、随分シリアスな物語になっているなとちょっと驚きました」

古川「そうそう、ひとりひとりの登場人物とかに目を配ると、随所に『クスッ』と笑えるところがある。

でも、脚本自体は、笑かそうとして書いていない。いつにないシリアスな内容にちょっと圧倒されたところがありました」

徳竹「扱ってる題材がけっして軽く扱ってはいけないもの。それだけにきちんと嘘がないように描かないといけない。

でもたとえば虐待のシーンとか、リアルに描いたら描いたで、『そこまで描く必要があるのか』といった批判めいたことがでてくると思うんですね。

だから、そういった点の配慮とか『大丈夫かな?』と少し不安を抱いたのは確かですね」

古川「わたしは、作ったとして、見てくださった人に受け入れてもらえるのか。もしかしたら誤解されてしまわないかと、少し心が揺れたところがありました」

正直なことを言うと、「こんな母親いないでしょう」と思いました

脚本を前にした段階では、二人とも児童虐待問題や育児放棄といったことに対して、関心はあったが深くは知らなかったという。

古川「わたしが演じた凛は、男におぼれてほぼ育児放棄状態。暴力的な男が娘の鞠(まり)にアイロンを押し付けてもみてみぬふり。娘に自分も手をあげることがある。

正直なことを言うと、『こんな人いないでしょう』と思ったんです。

上西監督から医師から実際の話よりも、かなり抑えた内容にしていると聞いても、『虐待の現実を誇張しすぎではないか』と。

わたし自身はそういった暴力を受けたことはありませんでしたから。ほんとうに想像がつかなかったんです。

ただ、いざ作品に向き合うと、ニュースなどで虐待事件などが報じられると気になって、記事を読んでみると、悲惨な現実があることに気づく。

はじめは、鞠にアイロンを押し付けられた火傷の痕があることも『そんなことする人いないでしょう』と思いましたけど、実際のニュースで母親がヘアアイロンを子どもに押し付けたというのをきいて、現実にあることなんだと納得しました。

それでもまだ信じられなくて、撮影が終わってから少しの間は、『ほんとにこういうことがあるのかな』という気持ちがあったんですね。

でも、今となっては絵空事ではないというか。現実の社会で、親の暴力で幼い命が奪われる事件が次々と起きている。悲しいことですけど。

だから、わたしの場合、作品を経て、こんな悲惨な現実があることを痛感したところがあります」

徳竹「私も古川さんと同じで。『ひとくず』で描かれているようなことがほんとうにあるのかなというか、ちょっと大げさに描きすぎではないかと感じていたところはあったんです。

それから、作品に取り組みはじめた時点では、まだ児童虐待や育児放棄といったことが社会の大きな関心事までにはなっていなかった気がします。

ただ、映画が完成していよいよ公開となったときに、コロナ禍での暴力や虐待の増加がしきりに伝えられるようになって、現実でも悲惨な事件が相次いでいる。

そのときに、わたしも『こういう現実がある。「ひとくず」が描いていることはぜんぜん大げさではなくて現実にあること。他人ごとではない』と遅ればせながら思えたところがありますね」

佳代は、演じいて、心苦してしんどかった

作品は、上西監督演じる犯罪を重ねる男、金田匡郎、通称、カネマサが空き巣に入った先で、虐待され、電気もガスも止められた家に置き去りにされた少女、鞠に遭遇。

少年時代、虐待を受けていた金田は、かつての自分の姿を生まれてからずっと虐待の日々が続く鞠に重ね合わす。

学校の担任教師も児童相談所職員も、誰も信じられない金田は、自分流の社会からは外れた方法で鞠を救おうとする。

この物語の中で、徳竹は、金田の少年時代の母親・佳代を、古川は鞠の母親、凛を演じ、いまどきの言葉でいえば『毒親」と化し、強烈な印象を残す。

徳竹「わたしが演じた金田の母親は、もう人生を諦めているというか。

男に自分も暴力を振るわれて、息子にもひどい暴力を振るっていることはわかっている。でも、ここから抜け出す術を知らない。もう男にすべてを委ねてしまっている。

とりあえず我慢して、過ぎ去れば元に収まる。『ここでしか自分は生きていけないからしょうがない』と思ってやり過ごしている。

ある種の無気力さ、思考停止を抱きながら演じていましたね。それが彼女の心を表すものではないかと思って。

あまり詳細は明かせないですけど、風呂場で、母親に向かってまだ少年のカネマサが『開けてよ!』と叫ぶシーンがありますけど、あのシーンは言葉が突き刺さってきて、心が痛みました。

演じいて、心苦してしんどかったですね。

これもあまり明かせませんけど、最終的に高校生のカネマサにある罪を犯させてしまって彼女はようやく目が開くというか。

母親であることを自覚する。そこから少し変わっていく。そこからわたし自身も演じながら、少しずつ人間らしさを取り戻していく感覚がありましたね。

あと、これは完全に余談になりますけど、彼女はタバコを吸う設定。わたし自身は吸わないので、めっちゃタバコを吸う練習をしました(苦笑)。

『絶対吸ってないよ』と思われた瞬間に芝居から離れられてはならないと、一生懸命練習しました。それもけっこうしんどかったです(笑)」

心が痛みましたが、鞠には心を鬼にして向き合わないといけないと思いました

古川「わたしが演じた凛は、娘の鞠をほったらかしにして家に閉じ込めて何日も男と遊び歩く。それでたまにふらりと家に帰ってくる。

限りなく育児放棄に近い形で子どものめんどうはみないし、男に依存していてだらしない。

また、鞠を愛していないわけではないけど、どう愛していいかわからないところも彼女にはある。

その中で、役作りとしては、ほんとうに心が痛みましたけど、まずはもう鞠には心を鬼にして向き合わないといけないなと思いました。

なので、鞠を演じた小南希良梨ちゃんは、ほんとうにものすごくかわいらしくて抱きしめたくなるぐらいなんですけど、役のことを考えると甘さが出てしまうかもしれない。

だから、現場では、鞠に対して、笑顔を見せたら駄目だと思って、あえて突き放して接していました。心を氷のように冷たくして向き合いました。

心の中で、もう『希良梨ちゃんごめんさい』と謝りながら(笑)。

にしても、凛はものすごく起伏が激しい(苦笑)。

自分で演じていても、『こんなギャアギャア騒いで、常に悪態ついている女性いるのかな?』と思ってたんですよ(笑)。

通常、あんなテンションで怒ることはまずないじゃないですか。

だから、とくに前半のわめくは怒るは感情を爆発させる凛を演じたときは、半端ないぐらい疲弊しました。

そこからカネマサと出会って徐々に変化して、母の顔になっていく。そこをうまく表現できればなと思っていました」

お客さんによく言われます。『ほんとムカつく女ですよね』とか、

『ほんとクソ女ですよね』と(苦笑)

演じ切ったいま、こんなことを感じているという。

古川「劇場で公開されて、何回も見ているんですけど、自分が確かに演じているんですけど、もう別の人というか。

映画を観るたびに、『凛さん、頑張ったね』とか、『よかったね』とか声をかけたくなってしまいます。

いまは、凛を演じられてほんとうに幸せだったと感じています。

お客さんによく言われるんです。『ほんとムカつく女ですよね』とか、『ほんとクソ女ですよね』って。

わたしもそう思うので『そうですよね』と思わず同意しちゃう(笑)。それぐらい自分が演じたけど、もう自分のことじゃないみたいな感覚になっていますね」

徳竹「役が独り歩きして、自分の元から旅立っていってくれた感覚は私にもありますね。

あと、言ったら、無名な役者ばかり出ている映画だと思うんです。

でも、むしろそれをみなさん喜んでくれるといいますか。

『演技とは思えないぐらいリアルやった』とおっしゃってくれる方がけっこういて、それが自信になったというか」

古川「さきほど話したように、自分の中で凛は『こんな母親いるのか』と思ってたわけですけど、けっこうみなさんから『いや、ああいうお母さんいるんだよ』って言われて、『あっ、そうですか?』って(笑)」

徳竹「あれぐらい強烈な見た目の人も珍しくないですよと言われたり(笑)」

古川「児童養護施設の方に、『凛のような母親はいます』と言われて。『そうなんだ』と」

徳竹「正直なことを言うと、撮影しているときは、この児童虐待の負の連鎖を断ち切ることは難しいと思っていたんです。

『どうにか改善されないものか』と思いましたけど、なかなか表にでずらいことでもあるし難しいだろうなと。

その上で、『ひとくず』が提示するものがどこまでみなさんの心に届くものなのか、わからなかった。

もっと言うと、そうした現場を知る人たちが納得できる内容なのかもわからない。

でも、この映画を児童保護施設の職員さんや、実際に虐待された子どもを保護されている方、実際に虐待された経験を持つ人たちがほんとうに多く観に来てくださって。

いろいろなコメントを寄せてくださった。

あるときは、作品を見られた児童保護施設の方が、虐待を受けてる子は『昨日叩かれて、今日も叩かれて、明日も叩かれるやろうな』と思って生きてるけど、私たち施設の職員は『昨日楽しかったな、今日は楽しい、明日もきっと楽しい』って思わせてあげたいと考えて頑張ってますとおっしゃった」

古川「上西監督、その話を訊いて、号泣してたもんね」

徳竹「もう、わたし自身も感無量でした。世の中、捨てたもんじゃないなと。

ほかにも『法律とか規則とか関係なく寄り添ってくれた先生のおかげで虐待の地獄から抜け出せた』という、かつて虐待を受けていまは虐待防止の協会を作って講演活動をしている方とかにも出会った。

こういう現場の最前線に立つ人たちに届いて、認めてもらえたのはほんとうにうれしい。公開する前は、こんなにいろいろな広がりをみせるとは思ってませんでしたから。

ほんとうに、いまはこんないろいろな体験をさせてくれる作品はそうそうないんじゃないかなと思います。

先ほどのことで言えば、関係者の方とお話することで、負の連鎖からきちんと抜け出せてる方がいる、その暴力から子どもが抜け出せるように頑張ってる方がいることを実感できた。

こんな経験をできることってなかなかないですよね。

なので、わたしにとって『ひとくず』は作品だけにとどまらないというか。単に演じただけで終わらずに、自分の知らないことをいろいろと教えてくれた。それが今も続いている。

この作品に携われて、ひとりの人物を演じられたことに感謝してますね」

古川「わたしも同じですね。この作品に携わったことで、児童虐待の現実も含めて、いままで自分がともすると気にもとめていなかった世界のことを知ることになった。

凛を通じて、さまざまなことを教えてもらったし、この作品に、凛に感謝しています」

(※第二回終了、第三回へ続く)

「ひとくず」

監督・脚本・編集・プロデューサー:上西雄大

出演:上西雄大 小南希良梨 古川藍 徳竹未夏ほか

渋谷ユーロスペースにて6/12(土)より公開。

香川・ソレイユにて6/17(木)まで、佐賀・シアターエンヤにて6/13(日)まで公開。

そのほか全国劇場にて公開予定。

最新の劇場情報はこちら→https://hitokuzu.com/theaters/

場面写真はすべて(c) YUDAI UENISHI