売上7割減でも演劇一筋の大方針をつらぬく劇団四季の現在地

長引くコロナの影響を受ける演劇界を再興に向けて力強くけん引する劇団四季。稀代の演出家であり経営者であった創立者の故・浅利慶太さんの跡を継ぎ、2014年から社長を務める吉田智誉樹氏に、「消極的と言われるかもしれないが間違いではなかった」という苦境の舵取りとコロナからの再起、さらに来年の創立70周年を経てさらなる未来へ向かう四季の現在地を聞いた。

コロナによる売上7割減、2023年までに立て直す

長引くコロナの影響で明暗が分かれているエンタテインメント界。なかでも大きな打撃を受けたジャンルのひとつが演劇だ。夏休み期間は年間でもっとも大きな稼ぎ時になるが、今年はコロナ第7波の影響により、四季では7月から8月上旬までで56回の公演が中止になり、4億円ほどの売上が消えた。2022年の状況を吉田氏は「お客様の勢いは確実に戻っています。ただ、7月中旬の時点では今年は営業利益での黒字も見込めていましたが、第7波で数字を読み直す必要が生じています」と表情を曇らせる。

四季の売上高は、2019年との比較で2020年は30%と大幅減。しかし、2021年は同60%、22年も夏までは公演回数、売上ともに順調に伸ばしてきた。いまだ先の見通せない状況にあるのは変わらないが、コロナ前に戻るのはいつになるかを聞くと、吉田氏は「社会状況によりますが、23〜24年には実現したいですね。理想は23年までに元の状況に戻ることです」と前を見据える。

ただ、演劇は出演者から感染者が出ると公演が中止になってしまう。国の指導を得て業界が定めたガイドラインに沿った運営になるが、早期の演劇界全体の復興には、業界として“舞台の「供給」が止まらないコロナ対策”を日本国内で実現できるかにかかっているようだ。

消極的な経営と言われるかもしれないが間違いではなかった

振り返ると四季は、コロナ禍の2年間で約100億円の赤字を計上し、資本金を1億円に減資した。その間の苦境を耐え抜いてきた心情と経営者として最優先してきたことを聞くと、吉田氏はこう答える。

「コロナ初期の頃は、先がまったく見通せないなか、これほど『演劇とは何か』ということを考えさせられた日々はありませんでした。しかし、どんなに考えても、お客様と同じ空間を共有することで得られる『同時性』と、同じ舞台は二度と作れない『一回性』が演劇の魅力の源泉であり、いかなる方法でもこれを再現することはできないという結論に至るのです。

そして、歴史的に見ても、演劇は数々の戦禍や疫病の流行を乗り越えて生き残ってきた。厳しい経営状況になるかもしれないが、あくまで生の演劇にこだわり、コスト削減などできることはすべてやって収束まで耐え抜くことを決意しました。消極的と言われるかもしれませんが、現在のチケット販売の勢いや来場されるお客様の笑顔を見ていると、間違いではなかったと感じています」

「芝居だけで食っていく」従来の方針から“だけ”を外す

コロナ禍で四季は、公演のオンライン配信もスタートさせた。ただし、海外ライセンサーから日本での上演権を得ている作品は2次利用ができないため、ラインナップは自社でグランドライツを持つオリジナル作品に限られる。

2020年12月のオリジナルミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』からはじまり、ファミリーミュージカル『はじまりの樹の神話〜こそあどの森の物語〜』など数作品で配信を行ってきた。しかし、配信はチケット単価も安く、家族や友人たちと一緒に観劇するケースもあり、本業で失われた利益をカバーするほどの事業規模には至っていない。

「あくまでも収益の多様化が目的の補完的な手段という位置付けです。配信はネット環境さえあれば全国どこでも視聴できますから、地域格差問題を是正する一助になると考えています。東京で初演された新作をすぐに見たいという全国のお客様に喜ばれるツールになっており、収益よりもそちらの側面が役割として大きいかもしれません。今後もオリジナル作品は随時配信していく方針です」(吉田氏)

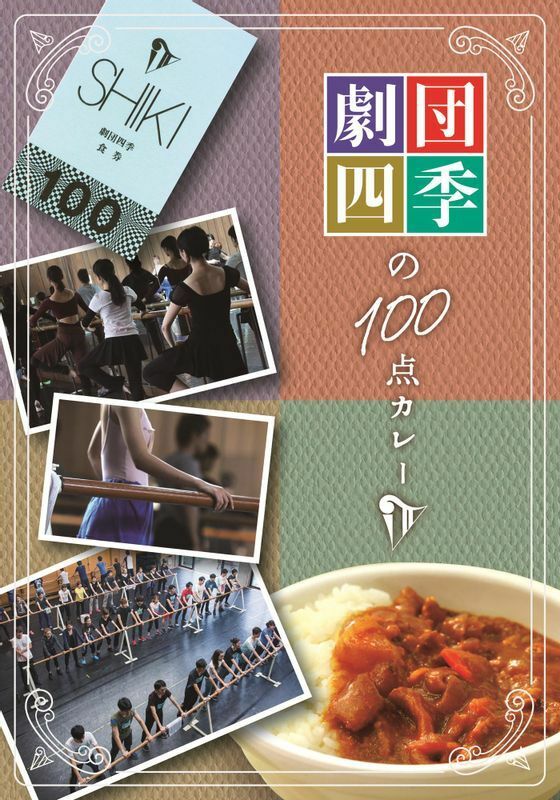

また、公演以外の新たなビジネスやマネタイズにも取り組んできた。入団1〜2年目の若手有志を募り、「次世代新規事業プロジェクト」を発足。そこからは、前述の公演配信のほか、稽古場の食堂で劇団員に提供しているカレーのレトルト商品化や、作品にちなんだワインの企画販売など新たな事業が生まれている。アイデアのなかには、自社IPのNFTトークン化もあったが、権利処理が複雑なことや市場が未成熟なこともあり、こちらはいったん保留にしているという。

「創立者の浅利慶太からは、いろいろなことを教わってきました。彼から言われ続けてきたことのひとつに、『芝居だけで食っていく』という言葉があります。プロの演劇人の矜持を謳った言葉で、劇団が大切にしている理念のひとつでもあります。

しかし、コロナ禍に見舞われて組織が危機的な状況に陥るなか、浅利の墓前に赴き『芝居だけの“だけ”は外させてもらいます』と伝えました。もちろん生の演劇にこだわり、劇場からの糧で経営を成り立たせる大方針はこれまで通り変えませんが、マネタイズできるチャンスには貪欲でありたいと考えています」(吉田氏)

非効率で不経済だからこそ唯一無二の体験が生まれる

いまようやく第7波が収束に向かう兆しを見せはじめ、社会は次なるフェーズへ進もうとしている。そうしたなか、演劇のほかスポーツや音楽ライブ、フェスなどの大型イベントは、すでに感染対策を実施するウィズコロナ運営をデフォルトにしながら動き出しているが、コロナ前の完全復興に向けていよいよ本格始動する。

この3年あまりで映像コンテンツのオンライン視聴が一般的になる一方で、リアルな観劇体験を求める声はコロナ前より高まっている。そんな空気を現場で肌で感じている吉田氏は「一旦失われたことで、価値が再定義された気がします。コロナ前まで当たり前のように存在していた観劇体験が、どれだけ貴重なものであったのかが、我々だけでなくお客様にも感じていただけていると思います」と力を込める。

「演劇の経済効率は決して高くありません。俳優やスタッフは長い稽古や訓練を行わねばならず、上演時には関係者全員が必ず同じ時間に劇場に集い、お客様にもわざわざそこまで赴いていただく必要がある。それが演劇です。その非効率性とどうしようもなく不経済であることは演劇の逃れられない宿命ですが、だからこそ、そこでしか味わうことのできない唯一無二の特別な体験価値をお客様に提供できるのです」

今年は細田守監督のアニメーション映画を原作にした一般向けミュージカル『バケモノの子』を4月から開幕している四季。来年は児童・青少年招待事業の「ニッセイ名作シリーズ」で、オリジナルの新作ファミリーミュージカル『ジャック・オー・ランド 〜ユーリと魔物の笛〜』を上演。2019年からコロナ禍でも途切れることなくオリジナル新作発表が毎年続き、来年は創立70周年を迎える。次なる時代への新たな一歩を踏み出そうとする吉田氏は、これからやるべきことを明るく語る。

「いまでも最大の課題はコロナとの対峙ですが、それを脱した先は、ひとつがオリジナル創作の継続です。我々が権利を持つコンテンツをできるだけ増やしていき、そこから生まれる収益比率を高めていくこと。オリジナル作品は海外への輸出も可能です。日本市場は少子高齢化が進みますから、国外での展開を考えることも必要になってくるでしょう。自分たちが権利を持つオリジナルコンテンツの増加は、この組織の持続可能性をさらに高めてくれるはずです。

また、優れた海外作品があれば、これも積極的に上演していきたい。このふたつの流れを、バランス良く進めていきたいと考えています」