ベテルギウス大減光の原因解明!未だ後遺症が残っていた

どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。

今回は「ベテルギウス大減光の謎にまつわる新発表」というテーマで動画をお送りしていきます。

●ベテルギウスの大減光

オリオン座のベテルギウスは2019年末から2020年2月下旬あたりまで急激な減光を続け、一時は2等星に相当する明るさになるなど過去に類を見ないほどにまで暗くなり、大きな話題を呼んでいました。

ベテルギウスが減光しただけでなぜここまで騒がれるのかというと、ベテルギウスは超新星爆発という宇宙の中でも最大級のエネルギーを放つ現象を起こし、世紀の天体ショーを見せてくれるかもしれないと期待されている天体だからです。

ベテルギウスのように質量が太陽の8倍以上重い大質量星は一生の最期に超新星爆発を起こしますし、ベテルギウスはそんな大質量星の中でも寿命が迫った赤色超巨星に分類される恒星なので、その動向に注目が集まっているんですね。

仮にベテルギウスが超新星爆発を起こした場合、ベテルギウスの明るさはなんと満月と同程度にまでなると考えられています。

そんな世紀の天体ショーを匂わせる減光ということで、非常に注目を集めていたのでした。

●最新の大減光発生シナリオ

そんなベテルギウスの減光騒動の原因を突き止めるべく、世界中の研究者たちがその観測や分析に努めた結果、現在では大減光の前後にベテルギウスで起きた一連の出来事がかなり詳細に理解されています。

去年2021年6月に研究成果を発表したパリ天文台などの研究チームは減光前の2019年1月、そして減光中の同年12月、2020年1月、そして回復後の2020年3月時点でのベテルギウスの実写映像を比較しました。

500光年以上も離れてその実体が捉えられるのはベテルギウスが太陽の700倍の直径を持つほどとてつもなく巨大な星だからです。

そして改めて実写画像を比較してみると、時期ごとにその様子が明らかに異なることがわかります。

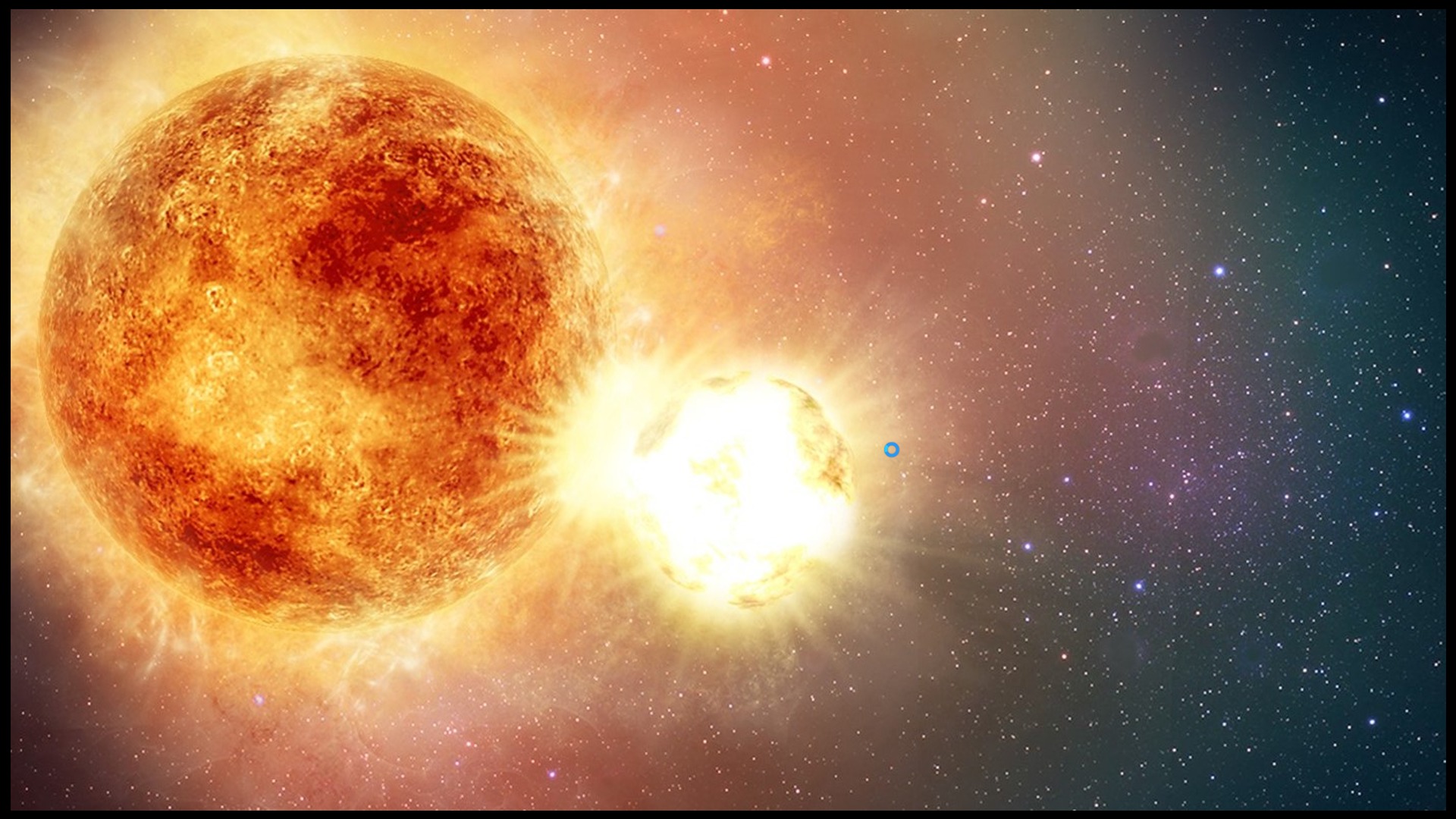

結論としてベテルギウスが大減光していた原因は、「星の表面から巨大なプラズマのガスの塊が放出され、星の表面温度が低下したこと、さらに放出されたプラズマのガスが冷えて塵の雲となり、ベテルギウスの光を遮ったこと」であると発表されています。

つまり元からベテルギウスの減光の原因の候補として「表面温度の低下」と「巨大な塵の雲に覆われた事」が挙げられていましたが、これらの原因の候補がどちらも正しかったということが示されました。

そして今月11日とつい先日、ハーバードスミソニアン天体物理学センターなどの研究チームも、ハッブル宇宙望遠鏡などの様々な観測装置のデータから得た、大減光のより詳細な分析結果を公表しました。

研究チームによると、やはり大減光の原因は巨大なプラズマガスの放出による表面温度の低下と、それに伴って放出された巨大なガスの塊がベテルギウスを覆い隠したことで間違いないようです。

研究チームは減光の原因となった最初の巨大な質量放出を、「表面質量放出(SME)」と呼んでいます。

SMEによって、月の質量数個分に相当する膨大な質量のプラズマガスが表面から一気に放出されたと考えられています。

太陽でも同様に、太陽コロナからプラズマガスが大量に放出される「コロナ質量放出(CME)」という現象が知られています。

ですがベテルギウスのSMEは、太陽のCMEと比べて実に4000億倍に相当する、まさに桁違いの質量を放出していたことが判明しました!

あまりに桁違いすぎるため、SMEがCMEと全く異なる現象である可能性もあるそうです。

研究者がこれまで他の星を含めても見たことがないような巨大すぎる質量放出により、ベテルギウスには現在でも後遺症が残っているとされています。

実はベテルギウスは過去200年も前から、約400日周期で増光と減光を繰り返していました。

ですがSMEが起きてからというもの、その光の強度の変化が従来の変光パターンと合わなくなってしまったんですね。

●実際に爆発しそうなのは…

非常に巨大な質量放出だったとはいえ、これがベテルギウスの爆発が差し迫っていることを示す証拠にはなっていない可能性が高いというのが、現時点での有力な解釈となっています。

では実際のところ、ベテルギウスはいつ頃爆発しそうなのでしょうか?

オーストラリア国立大学や東京大学などの研究チームは、ベテルギウスは現在進化のどの段階にあるのかを調べていました。

ベテルギウスの内部構造は、その脈動の様子を詳しく分析することで知ることができるそうです。

その結果、ベテルギウスの核ではヘリウムの核融合が起こっている可能性が高いと判明しました。

ベテルギウスのような大質量星の核では、最も軽い水素から始まり、ヘリウム、炭素、酸素…と徐々に重い元素が核融合で生成されていき、最終的に鉄ができると星の核が重力崩壊を起こし、超新星爆発が起こります。

そのためヘリウムの反応が起こっているベテルギウスは、まだまだ核融合の段階を残しているため、今すぐに爆発することはないそうです。

具体的には今から10万年間は爆発しない可能性が高いのだとか…

宇宙スケールではあっという間かもしれませんが、人間スケールではまだまだ先ですね。

ちなみにベテルギウスの基本データについて、以前までは地球からの距離は約640光年、直径は太陽の約1000倍と推定されていましたが、現在は距離が約530光年、直径が太陽の約760倍と大幅に下方修正されています。

これだけ現実的なデータが明らかになるのはロマンという観点からすると少し残念な気もしますが、正しい事実がどんどん明らかになっていくのも面白いです。

今後もベテルギウスの動向には注目が集まります。

また、ベテルギウスが爆発した際に起こる出来ごとについても最近の研究で徐々に明らかになっています。

以下の動画でまとめているので、併せてご覧ください。

https://pweb.cfa.harvard.edu/news/hubble-sees-red-supergiant-star-betelgeuse-slowly-recovering-after-blowing-its-top

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/hubble-sees-red-supergiant-star-betelgeuse-slowly-recovering-after-blowing-its-top

https://www.eso.org/public/news/eso2109/

https://www.mpg.de/en/mpia/2020-08-betelgeuse

https://esahubble.org/news/heic2014/

https://anu.prezly.com/supergiant-star-betelgeuse-smaller-closer-than-first-thought