6月21日のNHKニュースで報じられた相模原事件をめぐる『創』報道と出版について

6月21日、NHKの夜9時のニュースで、この2年間、月刊誌『創』に掲載されてきた相模原事件についての記事が書籍としてまとめられ刊行予定だとして、それをめぐって出版中止を求める声や出すべきだという意見など、いろいろな反響が起きていることが報じられた。もちろん書籍刊行は、社会に問題提起を行うことだから、それについて賛否の議論が起こることは当然だ。ただ問題は、これがまだ本が形にもなっていない時点でのことであることだ。『創』編集部のコメントも報じ、バランスをとろうとしたことは窺えるが、やめるべきだという意見が出版前に報じられることで、どんな影響が及ばされるかは想像がつく。元少年Aの『絶歌』をイメージする人も多いのだが、全く違うこととお伝えしておきたい。

本ができていない段階で、植松被告の発言の載った本が出ると聞けば、多くが反対意見に傾くことは明らかだろう。以前から『創』を読んでくれている人なら、その相模原事件報道が、植松被告の考えをどうやったら否定し克服することになるかを記事にしたものであることはわかるはずだし、難しいテーマに敢えて取り組んでいる姿勢に共鳴するという声が圧倒的だ。ただテレビなどを通じて、『創』を知らない人に現象的な事柄だけが報道されれば、誤解する人が多いのが現実だろう。

『創』がこの間続けてきたのは、植松被告に接見し、あの凄惨な事件を起こした動機を解明しようという試みだ。事件の真相に迫るために大切なのは犯行動機の解明だが、通常、加害者は接見禁止がついたり、取材を拒否することが多いため、ほとんどの事件報道が警察側から得た間接的な供述情報によって行われる。ただ現状では、異例なことに植松被告は接見可能で、報道関係者も接見を行っている。だからやろうと思えば、被告自身を取材して動機の解明を進めることが可能な状況だ。

例えば事件当時、植松被告が「ヒトラーの思想が降りてきた」と措置入院の時に語ったことが報道されていたが、直接本人に訊いてみると、ヒトラーの障害者虐殺について知識があるわけでなく、自分があまり意味もなく語った言葉が独り歩きしている、自分の考えはヒトラーの思想とは違うと、本人は強調している。

もちろん本人が自覚していなくても、植松被告の考えが、排外主義とつながっており、ヒトラーの思想と通底している可能性はあるのだが、その考察は、本人が具体的にどんなふうに語っているかを踏まえたうえで行わないといけない。

また一番大きな問題は、植松被告が犯行を具体的に決意したのが措置入院中だったことだ。彼はそのために、早く退院するためにはどうしたらよいか考え、退院後は犯行を決めていたので就職先を探すことなく、生活保護の申請を行った。犯行へ向けて体を鍛えるなど、具体的な準備に取り掛かっているのだ。このあたりも本人に直接取材しないとわからないことだし、その事実の持つ意味は非常に大きいと言える。

だからといってここで措置入院先の精神科医を責めようというのではない。医者であれば患者が平静を取り戻し、当初興奮して暴力をふるったことなどを反省する言葉を述べれば、いつまでも強制入院させておく理由はなくなったと判断するのは当然だ。

そして植松被告は退院したのだが、その後は、警察がフォローするのでもなく、精神科への通院も彼は反故にしてしまう。また行政もフォローが出来ていない。具体的犯行を予告している植松被告は、誰もフォローしない状態に置かれたのだ。

問題は、事件前の植松被告のような人物に、社会がいったいどう対応すべきかというシステムが全くできていないことだ。あの事件はどうすれば防げたかという検証は絶対必要なのだが、それは厚労省の検証チームの課題でもあった。そのチームの報告はとりまとめられ、法案が国会に提出されたが、2017年の衆院解散で廃案になったままだ。

つまり、この社会は今のところ、あの衝撃的な事件に対して、何の対策も立てられずにいるのだ。それは、私が「パンドラの箱をあけた」と書いているように、戦後曖昧なままにされてきた問題を、植松被告が意図せずして引きずり出してしまったためだ。

それゆえ現時点でジャーナリズムのやるべきことは、植松被告に接見し、関係者を取材して、犯行動機を解明し、事件を防ぐためには何がなされるべきだったかを検証していくことだ。ところがその作業はこの1年間、ほとんどなされていない。なぜかといえばマスコミもまたこの難しい事件に戸惑い、足踏みしてしまったからだろう。

知的障害者が関わる事件の弁護人として活躍した故・副島洋明弁護士が元気だった頃、私はそうした事件の起こるつど、副島さんの事務所に足を運んで話を聞いた。障害者の家族とともに議論したり勉強会が開かれるたびに参加していた。その副島さんがいつもマスコミ報道について言っていたのは、障害者の関わる事件についてのマスコミの対応は、無理解であるか腰が引けてしまうかどちらかだということだった。腰が引けてしまうというのは、犯罪を犯した容疑者が精神障害者であるとわかったとたんに報道がパタッとなくなってしまうことに現れていた。

例えば2014年2月に図書館や書店の『アンネの日記』が次々と破損される事件が起こり、人種差別者による犯行ではないかと大きな報道がなされたのに、容疑者が逮捕され精神障害者であることがわかった時点で、パタッとそれがなくなった。せめてそれまでの報道を検証するくらいのことは紙面でなされるべきではないかと思うのだが、ある日突然、報道がなされなくなるのだ。こういう事例はこの件だけではない。

相模原事件は障害者差別や、植松被告自身の精神鑑定の問題など、そういう難しい要素が積み重なっている事件だ。だから報道すること自体が難しいのはよくわかる。しかし、その結果として事件から2年たった今、被告の動機も全く解明されず、背景や対策も何にも明らかになっていないこの現状は、本当にこれでよいのだろうか。1年目とか2年目の節目にのみセレモニー的に報道がなされるという現状は、これでよいのだろうか。少なくとも植松被告に接見して犯行動機を探ることくらいは物理的に可能なのに、それさえほとんどなされていないのが現実だ。

たとえ植松被告に話を聞いたとしてもそれをそのまま報道できないし、被害者感情に配慮することは当然だ。でもそれは難しいから何もやらないという理由にはならないだろう。

相模原事件の特徴は、亡くなった19人だけでなく、多くの障害者やその家族にいまだに恐怖を与え続けていることだ。そして、そうした関係者以外の人たちには急速に風化が進み、事件そのものが忘れられつつある。その絶望的な状況に、少しでも異議を唱えようと取り組んできたのが『創』の一連の報道だ。

マスコミでもいくつかわずかではあるが、その状況を突破しようとした例はある。例えば2017年10月のTBS「報道特集」は、植松被告に接見した内容を報道した。また自ら障害のある子どもを育てているRKB毎日放送の神戸金史記者も、植松被告に接見を重ね、そのやりとりをラジオ番組やTBSの雑誌『調査情報』にて発信している。『創』がやってきたのと同じこういう試みがもっと多くのマスコミでなされれば、『創』が孤軍奮闘する必要はなかったと思う。

NHKの放送を見て、凶悪犯の発言を垂れ流す売らんかなの媒体というふうに誤解する人もいるようで、実際にそういう抗議も届いている。決してそうではないことは現物を見てもらえばわかるはずなのだが、抗議してくる多くが、『創』を知らない人であるようだ。犯罪者の手記などを載せるというのは雑誌メディアでは比較的多いのだが、これは雑誌や書籍が、読んでみようという人が書店で購入することで初めて成立する媒体だからだ。

新聞・テレビのように茶の間の意図しない人にまでいきなり情報が飛び込む媒体では、犯罪者の声をそのまま報道するのは難しい。『創』でもこれまで、宮崎勤元死刑囚を始め、犯罪者の手記を載せてきたが、時々それがワイドショーなどで取り上げられると、「犯罪者の言い分を載せるのは何事だ」という抗議が届く。『創』の読者であれば誤解はないと思うのだが、テレビなどで報道されるとそうはいかなくなる。このメディアによる特性の違いは、報道のありかたを考える時にとても大切なことだ。

NHKがニュースで報道したことの影響力が大きいものだっただけに、その反響は心配だが、お願いしたいのは、『創』がどういう意図でどんなふうに報道を行っているか、ぜひ理解したうえで考えてほしいということだ。

そのために若干長くなるが、植松被告だけでなく精神科医、障害者家族、あるいは障害者本人の声を収録し、事件について考え議論してほしいという趣旨で出そうとしている書籍『開けられたパンドラの箱』の前書きを、一部省略したうえ公開する。これまで『創』やヤフーニュースで書いてきたことと同じだが、NHKニュースを見た人にはぜひ読んでほしい。またヤフーニュースにもこれまで、植松被告との接見報告は何度も書いているが、決して彼の主張を肯定しているわけでないことも含めて理解するために参照いただきたい。

開けられたパンドラの箱に社会はどう対応すべきなのか

2016年7月26日未明、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」に植松聖被告が押し入って障害者19人を殺害、26人を負傷させた事件は、日本中を震撼させた。特に植松被告が、その施設の元職員だったという事実は、障害者及びその関係者にとっては大変な衝撃で、いまだにその恐怖を払拭できないという人もいる。

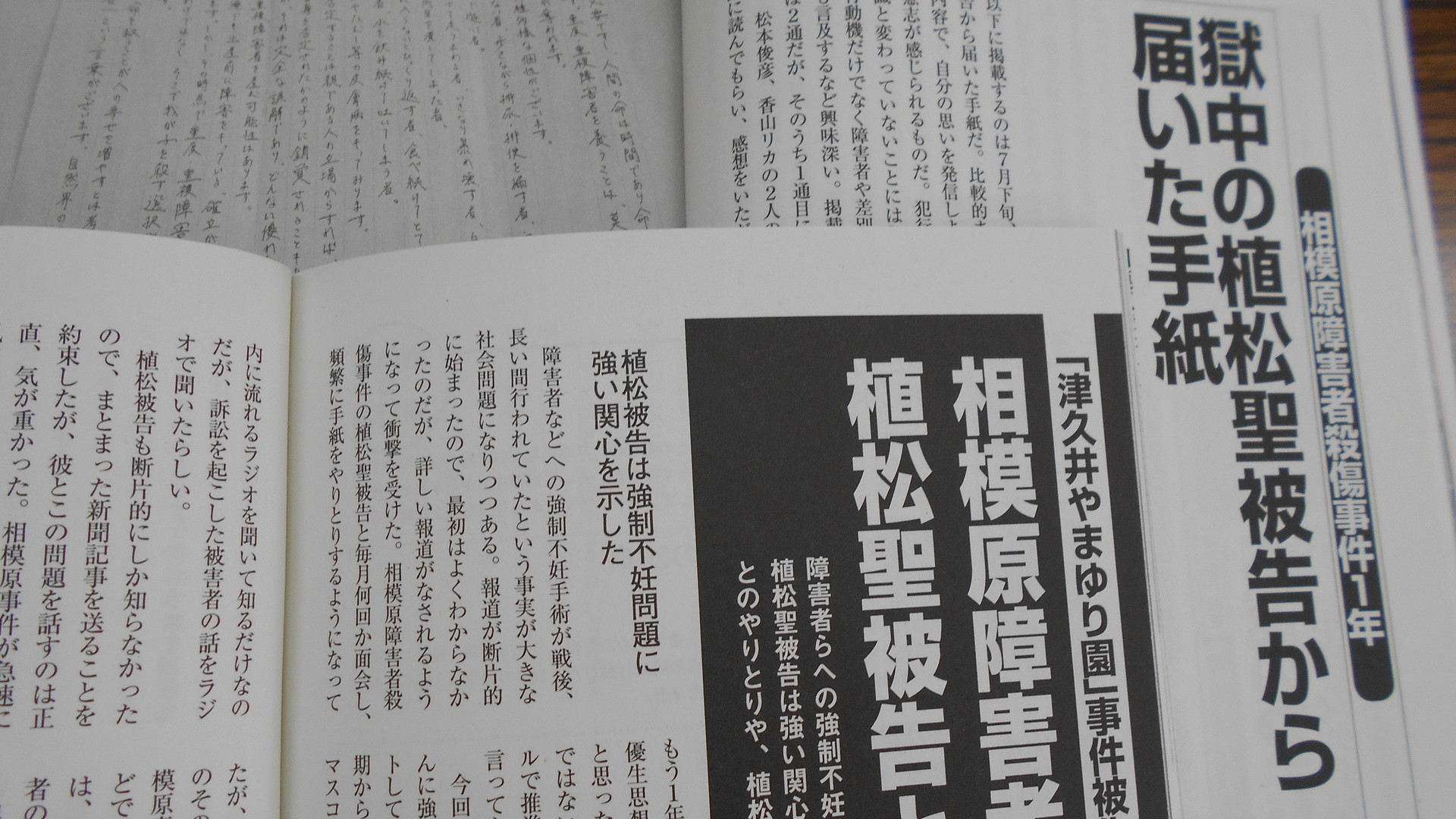

月刊『創』は2016年10月号で総特集を組んだのを皮切りに、その後も継続してこの事件を取り上げてきた。そして事件から1年を経た2017年7月に植松被告と手紙のやりとりを始め、8月に面会。同年9月号から本人の手記やインタビューを連載してきた。

そして今回、事件からまもなく2年を迎えるというこの時期に、過去2年間の主な記事を加筆修正のうえまとめた本書を刊行することにした。まだ裁判が始まっていないこの時期、植松被告がどんな状況に置かれ、どういう証言をしているかについては、断片的に報道する新聞やテレビも出てきているが、まとまった形でそれがなされたのは『創』だけだ。

それがなかなか難しい理由の一つは、被害者や遺族への感情をどう考えるかということだろう。障害者への差別ともとれる植松被告の主張については、その内容を報道することも許されるべきでないという意見もある。あれだけの事件を起こして2年近く経た現在でも、植松被告は犯行時の自分の主張を変えていない。したがって彼の主張を紹介すること自体が、差別意識や優生思想を増幅することになるという考え方だ。

その意見ももっともだと思う。したがって『創』は、植松被告の手記などを載せるたびに、どういう思いでそれを載せているのか表明してきた。ここでも改めて編集部の見解を述べておきたいと思う。

その話に入る前に、事件後の植松被告の現在までの経緯について書いておこう。

事件が起きたのは2016年7月26日の午前2時頃だった。植松被告は車で津久井やまゆり園に乗り付け、女性職員がいる棟の窓ガラスをハンマーでたたき割って侵入。職員を脅して障害者の部屋に次々と入っては殺傷行為を行った。死者19人という惨事で、各部屋の床は血の海になったという。

犯行後、3時頃に植松被告は車で津久井署に出頭、逮捕された。事件は一斉に報道され、日本中に衝撃を与えた。その後、2月半ばに植松被告が衆院議長公邸を訪れて、犯行を予告する手紙を渡していたことなどが判明。そこには「私は障害者470名を抹殺することができます」などと書かれ、また作戦内容として「見守り職員は結束バンドで身動き、外部との連絡をとれなくします」などと、実際に行われた犯行と同じ手口が明らかにされていた。

またその犯行予告後、警察と津久井やまゆり園が対応し、植松被告が措置入院させられたこと、3月2日に退院していたことなども判明し、退院させたことをめぐっても様々な議論が起きた。厚労省に事件について検証するチームが設けられ、9月に中間報告、12月には最終報告が公表された。

多くの人が事件について知っているのは、そのあたりまでだろう。その後の経緯を少し詳しくたどっていこう。

起訴後にマスコミとの接触

2016年9月21日から17年2月20日まで、植松被告は最初の精神鑑定を受けていた。その結果、責任能力を問えると判断して横浜地検は2月24日、彼を起訴したのだった。

その後の手紙によって改めて明らかになったのは、植松被告は事件については謝罪や反省をしておらず、犯行に踏み切った彼の思いは変わっていないことだ。彼が謝罪したのは障害者の家族などを事件に巻き込んだことに対してだった。

事件後1年の2017年7月には新聞・テレビが一斉に特集を組んだのだが、植松被告から送られた手紙については「身勝手な主張を繰り返している」と報じられるだけで、その中身はほとんど紹介されなかった。

植松被告は逮捕後、津久井警察署に身柄を拘束され、1回目の精神鑑定を受けている間は立川拘置所に移り、起訴された後に横浜拘置支所に身柄を移された。そして2018年3月6日に、今度は弁護側が申請した2回目の精神鑑定を受けるために立川拘置所に移っている。現時点では週1回、水曜日か木曜日に拘置所内で精神鑑定を受けているが、これは3~4カ月続けられる予定だという。

なぜ2回も精神鑑定を受けることになったかといえば、恐らくそれが裁判で大きな争点になるからだ。通常の会話は問題なくできるし、犯した罪についての自覚もあるから、植松被告が責任能力ありと判定される可能性は高い。

しかし、それならなぜあのような凄惨な犯行に踏みきったのかと考えると、1年近く対話を重ねてきても理解し難いのが実情だ。何らかの病気によると考えるべきなのか、ある種の偏った思想と考えるべきなのか。そこは裁判でも争点になるだろうし、精神医学をもってしても解明するのは極めて難しいだろうと思う。

この事件は裁判員裁判になることは明らかで、市民が務める裁判員の負担はかなりのものになると思われる。その彼らの負担を減らすためにも、公判前整理手続きで論点を可能な限り整理しておくことが必要だ。裁判前に精神鑑定が2回も行われているのはそういう事情からだろう。

最初の精神鑑定結果は「自己愛性パーソナリティ障害」

裁判で植松被告の責任能力が争点となることは間違いないが、刑法39条では被告が犯行時、心神耗弱ないし心神喪失であったと判断された場合は、それぞれ罪を減じたり無罪にすることが決められている。

それゆえ植松被告の精神鑑定の中身は重要なのだが、起訴前の鑑定では、彼に「自己愛性パーソナリティ障害」という診断がくだされている。「パーソナリティ障害」は人格障害の範疇で、要するに精神障害ではない、責任能力はあるという診断だ。

『創』に掲載した精神科医の松本俊彦さんと香山リカさんの対談でも語られているが、今回の事件での植松被告の考え方を「思想」と見るべきか「妄想」と見るべきか、つまり彼は精神障害なのかどうかというのは事件についての最大のポイントだ。ちなみに松本さんは、事件後に設置された厚労省の検証チームのメンバーでもある。

植松被告の主張は「思想」なのか「妄想」なのか。そう問いを立てた後、松本さんはこう語っている。

《病気であったとしても、妄想だとか言動も社会のいろいろなものを吸い取りながらなされるから、社会的問題だということは否定しないし、その通りだと思います。》

病気であったとしても、妄想も社会のいろいろなものを吸い取りながらなされる。これは示唆に富む指摘で、仮に植松被告が何らかの精神障害に冒されていたとしても、彼の主張や行動の背景にあるものを考えることは必要だ。何人かの識者も指摘しているように、植松被告の事件は、弱者を排除しようとする排外主義的な機運が世界中に広がっていることと無縁ではないような気がする。

植松被告は、トランプ大統領やイスラム国に何度か言及している。特にトランプ大統領については、言いにくい本音をストレートに表明しているとして共感しているようだ。そのあたりの彼の考え方と事件との因果関係がどの程度あるのかはわからないが、気になるところだ。

植松被告の障害者観はどのように生まれたか

そしてそのことに伴う次の大きな問題点は、植松被告の障害者観がいったいどういう体験を通じて彼の中に生まれたかということだ。この事件の衝撃はとりわけ、障害者施設の元職員が起こしたという事実だ。津久井やまゆり園の職員として仕事をしながら、植松被告の障害者観が、いつ頃、どう変わっていったのか。ここは裁判でも恐らく大きな論点になるに違いない。

『創』が植松被告の手記を掲載し始めて、多くの障害者やその関係者から手紙をいただいた。例えば、こういうものだ。

《いわゆる障害者と一緒にいる職場でずっと働いてきたものとして、いちばん知りたいのは彼が何年間か一緒に時間を過ごしてきた事件の被害者たちを死んだ方がいいと思うようになった経緯です。彼が働き始めた頃に書いた文章を読んだのですが、若者らしい希望のある文章でした。

・その彼がなぜ、長い時間を一緒にすごした人たちを殺そうと思うに至ったのか?

・そう思い至るような「やまゆり園」の処遇があったのか?

・そして、地域で生き生きと暮らす重度の知的障害者の姿を見たことがなかったのか?

・長い時間、一緒にすごしたのに言語以外のコミュニケーションを使って、彼や彼らの思いを感じることができなかったのか?

などです。

ぜひ、篠田さんには彼との信頼関係をもとに、そこまで聞き出して欲しいです》

これはかなり本質的な疑問で、私も植松被告にはそのあたりの経緯を何度も聞いた。

これまで凶悪事件とされてきた幾つかの犯罪当事者に関わる経験もある私にとっても、相模原事件は二重三重の意味で衝撃だった。

事件直後から私は、現場となった津久井やまゆり園を訪れ、障害者などの集会や関係者のもとに話を聞きに行った。2016年8月3日に津久井やまゆり園を訪れてまず感じたことは、まさに「人里離れた」場所に、障害者を約150人も収容する大規模施設があり、しかもあまり知られていなかったという現実だった。

津久井やまゆり園は1964年に作られた施設だが、当時、日本では障害者の隔離政策がとられていた。その後、その政策は改められ、地域の中で障害者と健常者のコミュニケーションを図っていこうという考え方が一般的になっていく。「隔離から共生へ」という流れだが、津久井やまゆり園は、まさにそういう過去から現在に至る歴史を背負った施設だった。

最寄駅からは徒歩では遠すぎるし、バスも1日に何本かしか走っておらず、献花に訪れた人が最寄駅で途方に暮れている姿がよく目撃されたという。都会から離れた場所にそういう施設が作られていたこと自体が、日本において障害者がどんな位置に置かれてきたかを物語っていた。

とはいえ津久井やまゆり園は、地元では、地域の人たちとの交流も行い、コミュニケーションも図っていたようだ。その職員の募集に応募したのが植松被告と施設との関りの始まりなのだが、彼は施設職員として働く過程で、犯行に至る独特の障害者観を持つに至る。いったい何が彼をそういう思想に追いやっていったのか。

事件がさらけ出した戦後の日本社会の矛盾

この事件が衝撃的なのは、単に死者が多かったからといったことではなく、戦後、日本社会が抱え込み、しかも敢えて直視してこなかったいろいろな問題を、パンドラの箱を開けるように引きずり出したことだろう。

一番大きな問題はもちろん、障害者がこの社会でどんな立場に置かれてきたかということだ。犠牲者がいまだに実名も公表されないのは、そうした障害者差別の歴史的背景を抜きには語れない。

そしてもうひとつ考えるべきは、例えば措置入院のあり方についてだ。精神障害の恐れのある者の犯罪については、前述した刑法39条の問題もあり、様々な議論がなされてきた。精神障害者の事件であることがわかった時点でマスコミ報道も途絶えてしまうため、実際にどういう対応がなされてその後、当事者はどうなったのかについてはほとんど闇の中だった。

植松被告についても、措置入院のあり方や退院手続きが適正だったかなど、当初問題になったのは記憶に新しい。その後、厚労省の検証チームが設置されてそのことの検討はなされている。植松被告を退院させたことに問題はないが、退院後の植松被告へのフォローがきちんとなされていなかったことなど、対応に問題があったことが報告書で指摘された。2016年2月の衆議院議長公邸に届けられた植松被告の手紙によって、彼は犯行を予告していたにもかかわらず、その通りに犯行が行われるのを誰も止めることができなかった。これが大きな問題であることは明らかだ。しかも彼はこの間の発言で、具体的に犯行を決意し準備を始めたのが措置入院中だったことを明らかにしている。本書で精神科医の斎藤環さんが指摘しているが、措置入院が彼が犯行に突き進む一つのきっかけになった可能性が非常に高い。

平成の時代になって、精神鑑定が鍵になるような難しい事件が目につくようになった。現在の司法システムではなかなか事件の解明に至らない事例が目につくのは、恐らく今の社会で犯罪が複雑化したことの反映だろう。相模原事件は裁判員裁判で裁かれる予定だが、まさに司法や社会の側の力量が問われることになると思う。

犠牲者が匿名であることをめぐる議論

この事件はそのほかにも様々な問題を社会に投げ掛けた。犠牲になった19人がいまだに匿名であるということも、深刻な事柄だ。

2017年7月14日、参議院議員会館で日本障害者協議会(JD)主催の集会が開催され、被害者家族の尾野剛志さんがスピーチした。その話はまさに犠牲者が匿名である問題に触れたものだった。

警察が今回は特例だと言って匿名発表にしたのだが、これも障害者に対する差別ではないのか。尾野さんがそう言った時、会場から拍手が湧きあがった。匿名問題は報道機関にとってだけでなく、障害当事者にとっても大きな関心事なのだ。その尾野さんのスピーチを聞いた後、『創』は尾野さんにインタビューして掲載し、本書にもそれを収録した。「ここで黙ってしまうと植松に負けることになる」という尾野さんの言葉は何度読み返しても胸を打つ。

事件から時間が経って、19人の犠牲者遺族のうち匿名ではあるが取材に応じる人が増えた。35歳で亡くなった女性の写真は新聞・テレビで公開された。名前は出せないが、娘の笑顔の写真をぜひ多くの人に見てほしいという親の意思によるものだという。19人の「生きた証」を収録しようという試みはNHKの取り組みや、元職員の西角さんらの活動によって続けられている。その西角さんの取り組みも本書に収録した。

事件直後にいろいろなところに足を運んだと先に書いたが、2016年8月6日、東大先端科学技術研究センターで開催された「『津久井やまゆり園』で亡くなった方たちを追悼する集会」での体験も忘れられない。

集会には約200名が集まった。様々な関係者からのメッセージが読み上げられたのだが、最初に読まれた犠牲者の姉の匿名のメッセージはこうだった。

《私は親に弟の障害を隠すなと言われて育ってきましたが、亡くなった今は名前を絶対に公表しないでほしいと言われています。この国には優生思想的な風潮が根強くありますし、全ての命は存在するだけで価値があるという事が当たり前ではないので、とても公表する事はできません》

あまりに重たい言葉だった。犠牲者が全員匿名であることについては、マスコミはもちろん、障害者団体からも違和感が表明されているのだが、実情はこのメッセージの通りだ。今回の事件がいかに障害者やその家族に恐怖心を与えたかを物語っているといえよう。この追悼集会を呼びかけた熊谷晋一郎・東大准教授も障害を持つのだが、「車椅子で街を移動していて、ふいに誰かに襲われるような恐怖心にかられることがある」と話していた。

NHKが行っているキャンペーン「19のいのち」のウェブサイトには、遺族の言葉が掲載されているが、前述した35歳の女性の遺族はこう語っている。

《いま思うことは、「ごめんね」というおわびの気持ちだけです。犯人への憎しみよりも、施設に預けた方が悪いという気持ちが強いのです。容疑者の「障害者は不幸を作る」という言葉には憤りを感じ、違うという気持ちは当然あります。でも社会の中にはそう考える人はいるし、それ以上に優しい人もいます。社会を変えなくてはと思うより、社会はそうしたものだと受け止めています。最近は家族の間で彼女のことを話題にしないようにしています。つらくなるからかもしれません。静かに過ごしたいため、このまま名前を公表せずにいることを望んでいます。》

このほかにも《いつか名前を出して伝えたほうがいいという気持ちもあります。ですが、名前を出せば何か差別を受けるのではないか、誰かが家に押しかけてくるのではないかと、社会の反応が怖く、今はまだそういう心境にはなれないのが現状です》と語る遺族もいる。

日本社会の現実を思えば、この遺族の不安も理解できる。匿名問題は、障害者差別の深刻な実態を浮き彫りにしたといえる。

事件が急速に風化しつつあることへの危機感

課題はあまりにも多いのに、相模原事件からまもなく2年が経過するという現在、果たして議論や事件の解明がどれだけ進んだのかと考えると、絶望的にならざるをえない。

『創』は一貫してこの事件を追い続けたが、最も危機感を抱いたのは、日本中に衝撃を与えたこの事件が、にもかかわらず急速に忘れられ、風化しつつあるという現実だった。

事件を受けて厚労省の検証チームが作られたことは前述した。その報告を受けて、精神保健福祉法改正案が国会に提出されたが、2017年秋の衆院解散で審議未了のまま廃案になった。その法案の中身の評価は別にしても、日本社会は、この凄惨な事件が提起した問題に、今のところ何一つ対応策を打ち出せていない。それどころか事件そのものが急速に風化しつつある。

間もなく裁判が始まるだろうから、再び大きな報道がなされると思う。裁判は植松被告をどう裁くか決めるのが第一の目的だ。責任能力ありという判断がなされれば、19人殺害という結果を考えて、死刑が宣告される可能性は高い。しかし、問題はその過程でどこまで事件が解明され、この社会が今後どう対応すべきか議論がなされることだろう。果たしてそれは、どこまで可能なのか。

犯罪とは、何らかの意味で社会に対する警告と言える。社会が今どんなふうに病んでいるのか、それを示した犯罪に私たちがどう立ち向かい、どんな対応をするのか。それまでの社会システムをどう改めて、悲惨な犯罪が起こらないように予防していくのか。この事件の投げかけた問題に、果たしてこの社会は応えることができるのだろうか。

それは単に裁判所にだけ課されたものではなく、社会全体の問題だ。解明のためにジャーナリズムに課せられた課題も大きいと思う。植松被告にアプローチしたのは、そんな思いからだ。彼の言葉を社会に公開することが、被害者や遺族に苦痛を与える側面もあるだろう。だから被害者や遺族にはあらかじめ謝罪しなければならない。

しかし、それでもなお事件の解明のためには、植松被告が何を考え、なぜあの事件を起こしたのか、明らかにすることは必要だ。そんな思いから『創』はこの事件について考え続けてきた。