憲法記念日に考える「反日」のレッテル 草なぎさん主演「赤報隊事件」が新聞記者だった私に問いかけたもの

「畜生」

[ロンドン発]1987(昭和62)年の憲法記念日(5月3日)、朝日阪神支局の記者2人が散弾銃で殺傷されました。事件当時、筆者は産経新聞神戸支局の兵庫県警担当記者として「赤報隊」を追いかけた事件記者の1人です。

あの日、大学時代の同窓会で京都にいた筆者は午後8時、神戸支局に電話を入れ、事件がないのを確認してから懇親会に出かけました。今のようにスマートフォンもなく、ポケットベルも神戸から京都には届かない時代です。

深夜、後輩宅でテレビをつけ初めて支局襲撃のニュースを知り、県警担当キャップに電話を入れました。終電の時間は過ぎ、翌朝一番の電車に飛び乗って阪神支局に駆けつけました。

それから連日、朝5時から晩の2時まで捜査員を追いかけ、昼は原稿を書き、現場周辺や猟銃店で聞き込みを続けました。25歳だった筆者は眠気も疲れも全く感じませんでした。

「畜生」という言葉を残して亡くなった小尻知博記者(当時29歳)の無念。妻と幼い一人娘が自宅マンションのベランダから支局の小尻記者に向かって手を振っていたという話を聞き、涙がこぼれました。

「赤心報国」

天下国家とは何の関係もなく、事件と街ダネを追いかけるのが支局の日常です。

「赤報隊」名の犯行声明から「赤心報国」という言葉を思い浮かべた時の不気味さ。何の動揺も見せずに支局に侵入して至近距離から散弾銃を立て続けに発射して2人を殺傷した手口には改めて戦慄を覚えます。

地方版の出稿を終えてすき焼きをつつく牧歌的な支局に突然、問答無用の銃弾が撃ち込まれたのです。

銃器や殺人の訓練を受けた者でなければ、あれほど落ち着き払って何の罪もない小尻記者らを殺傷できるはずはありません。素人の犯行なら支局に入って遠くから散弾銃をぶっ放して逃走するのが精一杯だったでしょう。

防犯カメラがあちこちに設置されている今なら襲撃犯を逮捕できずに、時効を迎えるということはなかったはずです。しかし、あの頃は警察の通信システムも十分ではありませんでした。警察間の捜査協力は縄張り意識が非常に強く、障害の方が多かったように思います。

「反日分子には極刑あるのみ」

31年が経過した今、事件を振り返ると「戦後政治の総決算」を掲げて登場した中曽根康弘首相(当時)の教科書問題や靖国参拝への対応に我慢ならない勢力のテロだったことが浮かび上がってきます。

「すべての朝日社員に死刑を言いわたす」「反日分子には極刑あるのみ」――。あの戦争は間違っていたと総括して昭和の幕引きを図るのは絶対に許せないという赤報隊の狂信的な信条と朝日に対する異常なまでの憎しみが犯行声明には刻み込まれていました。

それにしても赤報隊はなぜ、朝日を狙ったのでしょう。

テレビは放送法で「政治的公平性」が求められているので、新聞のように色をはっきり出すことはできません。教科書問題や靖国参拝といった論調が二分される問題で新聞の影響力は圧倒的で、朝日は左派を代表する新聞でした。

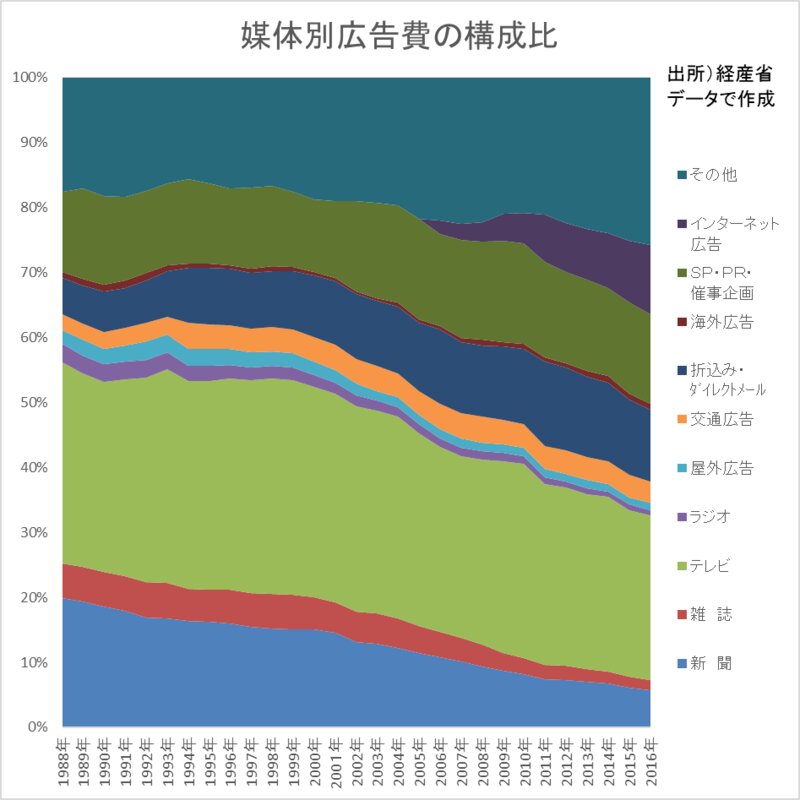

新聞の発行部数は1997(平成9)年にピークを迎えますが、その前から影響力を反映する媒体別広告費の構成比(統計は88年以降)はずっと下がり続けていました。おそらく赤報隊事件のあった87年ごろが新聞の購読率のピークだったのではないかと筆者はみています。

「反日」のレッテル

筆者は2012年に産経新聞を退社してロンドンを拠点に国際ジャーナリストとして活動しています。Yahoo! Japanの検索欄に「木村正人」と打ち込むと「反日」「ジャーナリスト」「炎上」などの関連検索ワードが表示されます。

グーグルやツイッターで検索すると、筆者のエントリーがしばしば「反日記者」「元産経のくせに」とやり玉に挙げられて炎上していることが分かります。ネット上では「朝日」と同様「産経」も論争を呼び起こすバズワードになっており「こいつは元産経」と逆の文脈でもよく炎上しているようです。

今や海外でも「非自由主義的論評」「右翼」「強烈な政府寄り新聞」(いずれも英誌エコノミスト)として名高い産経ですが、当時、東京より部数がある大阪産経では「在野精神」が徹底されていました。

司馬遼太郎さんが大阪産経の出身、日本で最初に婦人面を作ったのは産経ですと言っても、もうピンと来る人は少ないと思います。

筆者の立ち位置は憲法や外交・安保では朝日と正反対、「あの戦争は間違っていた」という点では産経と相容れず、従軍慰安婦については「二度と繰り返してはならない」という立場です。

赤報隊事件が「義挙」であるわけがない

小尻記者の命を奪った「赤報隊」の狂信的な犯行を「義挙」と称える街宣活動が朝日の阪神支局や東京本社前で行われたそうです。表現の自由にも自ずと制限があり、こんなことが法治国家の日本で許されるわけがありません。

しかし、それがまかり通るのが今の日本です。言論が弾圧された戦前・戦中の反省から表現の自由には「優越的地位」が認められており、それを判断するのは社会だと考えられているからです。

もともと「東京裁判史観」と言っていたものが「自虐史観」となり、今や「反日史観」です。「反日」とは主観的な評価であって、本来、新聞が伝えなければならない事実ではありません。

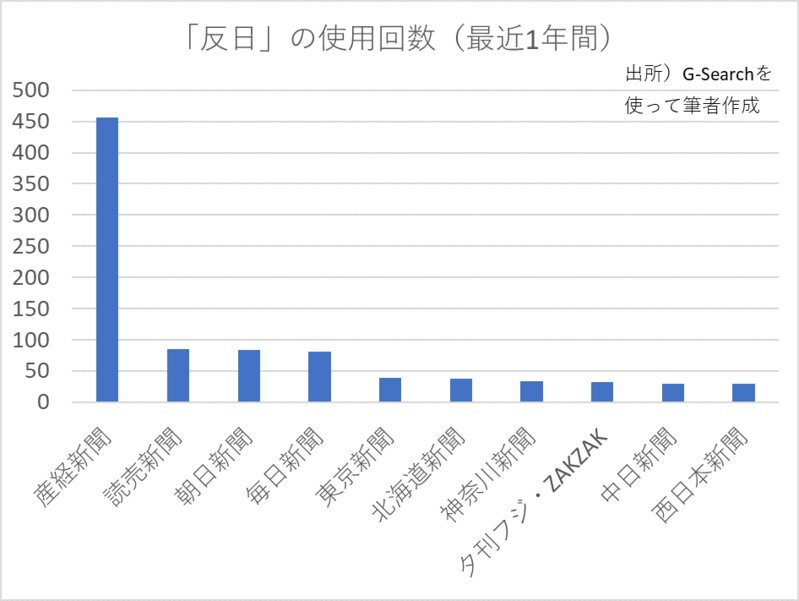

メディアでどれだけ使われているのか「Yahoo! Japanニュース個人」がオーサーに提供してくれているG-Searchを使って調べてみました。

最近の1年では――。産経が断トツで多いことが分かります。「反日」の文字を産経新聞で見ない日はないほどの使用頻度です。

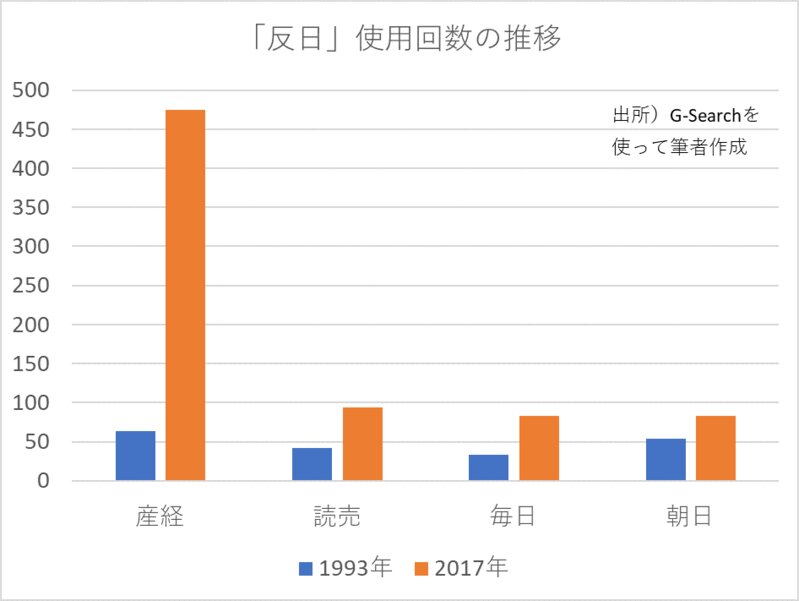

次に産経、読売、毎日、朝日の4紙について「反日」使用回数の推移を1993年と2017年で比べてみました。

1993年当時は産経(63回)も朝日(54回)も「反日」を使用する回数はそれほど変わりませんでした。

台頭するナショナリズム

世界中に配信されている韓国映画やドラマでは、とんでもなく卑劣な日本人や大日本帝国陸軍の軍人が次々と登場しては残虐行為を繰り返します。それが本当なのか、作り話なのか、筆者には判断がつきません。

戦後、日本があの戦争と植民地支配を自らの手できちんと総括し、教育してこなかったため、映画やドラマの形でこんなことがあったと突き付けられてもフィクションかそうでないのか反論できないのです。

外交にプロパガンダは付き物と言うものの、戦後、加害者としての歴史教育をきちんと行ってこなかったツケが回ってきたかたちです。

産経の右旋回が進んだ理由を思いつくままに、いくつか挙げてみます。

(1)冷戦の終結でそれまでの自由主義vs共産主義の対立軸がなくなり、ナショナリズムが強まった。産経の主張もそれに同調した

(2)村山談話や河野談話への反動が強まった

(3)バブル崩壊で東京一極化が急激に進み、在野精神の大阪ジャーナリズムが衰退した

(4)中国や韓国の台頭で日本経済の優位性がなくなった

(5)中国が軍事的にも台頭してきた。北朝鮮の核・ミサイル開発が進んだ

(6)中国や韓国で歴史教育が強化された

(7)脱工業化が進み、労働組合を基盤とした左派が崩壊した

(8)グローバル化、デジタル化で「一億総中流」の幻想が消え、負け組の怒りが鬱積した

(9)戦争を知っている世代が退職し、歯止めが効かなくなった

世界中が右旋回

イギリスの欧州連合(EU)離脱決定、アメリカのドナルド・トランプ大統領の誕生、EU加盟国での極右や欧州懐疑主義政党の台頭、英スコットランドやカタルーニャ地方の独立運動を取材していて分かるのは、ナショナリズムが台頭しているのは日本に限らず、世界に見られる共通現象だということです。

その一方で自由と民主主義を支える既存メディアを取り巻く環境は厳しくなっています。ロンドンの外国人特派員協会(FPA)のデボラ・ボネッティ会長はこう表情を曇らせます。

「新聞の自由は世界的に過去15年間で最低まで落ち込んでいます。先進国では前例のない記者への脅しがみられ、権威主義国家ではメディアがコントロールされています」

「ポピュリズムが台頭、偽ニュースや政府による既存メディア攻撃で報道への信頼を揺るがせています。裏付けの取れたニュースとソーシャルメディアを通じて拡散する情報の違い、既存メディアが報道のために行っている地道な努力を利用者に理解してもらうのが非常に難しいのが現状です」

減り続ける新聞発行部数

30年前、新聞は言論弾圧の銃弾に屈せず、取材を続ける気力も体力もありました。しかし今の新聞はどうでしょう。新興メディアに押されて将来展望が描けず、元気がありません。

大阪では元気印で有名だった社会部記者の幸田泉さんの書かれた『小説 新聞社販売局』を読んで2日間寝込んでしまいました。

筆者は2000~02年社長の秘書をしたので新聞の販売政策には比較的詳しいのですが、大阪の販売店は羽振りがよく、泥棒に入られ現金で5,000万円盗まれたことが新聞記事になるほどでした。

優良販売店主は良い仕立ての背広を着て、息子はアメリカの大学でMBA(経営学修士)取得という話も耳にしました。

それが『小説 新聞社販売局』では、折り込み広告収入の激減で「押し紙(残紙)」と呼ばれる実際には購読してもらっていない新聞の代金を販売店が負担できなくなり、販売局の社員が未納金を肩代わりしているというのです。

公正取引委員会の監視が厳しくなったため、新聞社は次々と残紙を切り、新聞の発行部数はこの1年で115万部も減りました。こんな泥縄式の経営がいつまでも通用するはずがありません。

「銃弾は私たち1人ひとりに向けられている」

今年1月、草なぎ剛さんが朝日新聞特命班の記者を演じたNHKスペシャル未解決事件File.06「赤報隊」が2夜連続で放送されました。

Nスペの再現ドラマで、樋田記者に扮した草なぎさんが右翼にこう訴えます。「考えの異なるものを銃で撃ち殺し、それが正義だと主張したのが赤報隊です。小尻記者に向けられた銃弾は、自由な社会を求める私たち1人ひとりに向けられたものです」

自分の住所を相手に示してまで右翼に肉薄した樋田毅記者ら特命班の気迫。特命班はあと少しのところまで襲撃犯を追い詰めていたに違いありません。

朝日新聞の編集幹部は「記事は書かなくていい。犯人を突き止めよ」と命ずるより、特命班の葛藤と肉声をもっと読者に身近なかたちで伝えた方が良かったと思います。

昔は「生まれ変わっても、もう一度新聞記者になりたい」という人が少なくありませんでした。昨年、退職された樋田記者もきっとそのタイプでしょう。しかし今は新聞記者を辞めて転職する人が増えました。

私たちは「自由な社会」に近づくために今、何をなすべきなのかを真剣に考えなければなりません。

(おわり)