『夢見るテレーズ』の白いパンツはワイセツか

欧米に広がる表現への規制

アメリカのハリウッド・セクハラ事件は、世界中の女性たちがセクハラに対してNo!を突きつけるきっかけになった。それは、まちがいなく、大きな進歩だと思う。

しかし、それに次いで、性にまつわるありとあらゆる表現が、たとえフィクション、アートであっても断罪されかねない風潮が広がっている。それが、私には、キモチワルイ。大げさな言い方をすれば、戦時中の風紀取り締まりといった、何か不穏なものを感じるのだ。

昨年12月、アメリカでは、NYメトロポリタン美術館所蔵の、20世紀の仏巨匠バルチュス作『夢見るテレーズ』(1938年)の撤去を求める署名が募られた。リラックスしたポーズで目を閉じている女の子の白いパンツが見えており、セックスを暗示しているからという理由である。約1万人が署名をしたという。

ユタ州では、昨年12月、20世紀のイタリア人画家モジリアーニ、19世紀の仏人画家アングルの裸婦画像を11歳の子どもたちのクラスで見せた先生が解雇された(Le Monde紙、2018年1月9日版p.14)。また、1月末に上映が始まる予定のウッディ・アレンの新作『Wonder Wheel』に対しても、彼が元義理の娘と結婚しているため、ボイコット運動が起きているとか。

ヨーロッパも然り。ウィーンで今年2月開催予定の、19世紀末のオーストリア人画家エゴンシーレ展の裸体画ポスターも、ロンドン、ハンブルグ、ケルンの地下鉄会社で拒否された。結果的には、腰の部分だけを「100年経った今も、スキャンダラス」と書いた白い帯で隠したポスターに変更された。

美術史、映画史、文学史の読み直し?

ここ、フランスでも、他国ほどのスケールではないにしても同じことが起きている。

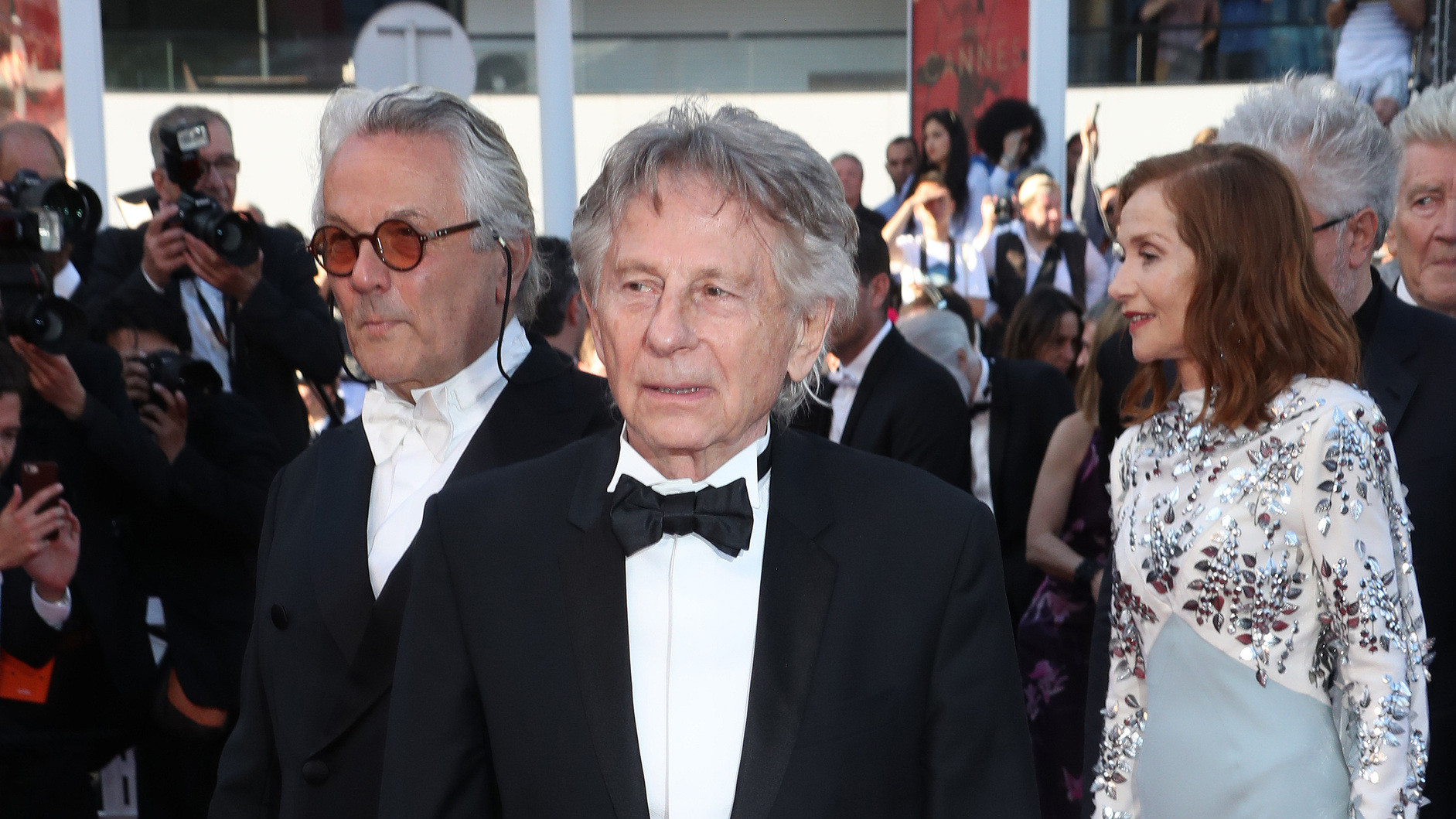

シネマテック・フランセーズ(国立映画館)で昨年、10月末、映画監督ポランスキーの映画祭が開かれた。同氏はアメリカ、イギリス、スイスで5人の女性から性的暴行で訴えられているため、100数人のフェミニスト団体がポランスキー氏の講演前に現れ、列を作って入場を待っていた聴衆を、「あなたたちは性的犯罪者のグルよ!」、「共犯者!」と罵ったという事件があった。

左派の日刊リベラシオン紙には、文学教授ロール・ムラ氏が、20世紀イタリア映画を代表するミケランジェロ・アントニオーニの『Blow Up』(1966年作。邦題は『欲望』)を「あまりにも男性優位主義すぎで、受け入れがたい作品」としている。写真家が2人の女性の服を剥ぎ取る場面やレイプシーンがあるからだ。そして、「ジェンダー的観点から美術史、映画史、文学史の読み直しを」と提案している。

でも、これ、なんかおかしくありませんか?社会の中での行動を法で枠付けることは必要だけれども、創造の世界で起きることまで規制するのはいかがなものか?と思う。

そんなこと言ったら、ロシア人作家ウラジミール・ナボコフの『ロリータ』や、『源氏ものがたり』も火にくべて禁書、文学史から抹消ということになりかねない。とくに、光源氏は夜這いレイプはする、10歳ほどの紫の上に無理強いする、性犯罪者と見なされてもおかしくない。

およそ2万年前に描かれたラスコー洞窟の壁画、古代ローマ時代のポンペイの壁画にも、性的暗示をしたものは多い。クロマニョン人も古代ローマ人も「ワイセツ罪」で、歴史から抹殺しますか?

ましてや、西欧の美術史は、スキャンダルがあったからこそ発展したようなもの。お上から言い渡される禁止事項を聞き入れ、あたりさわりのない作品だけを制作していた巨匠なんていうのは、歴史に名前を残していない。

人間はエッチなことに魅かれる生き物である。理性で律しがたい、そのなんだか訳のわからない衝動に対するこだわりこそが、芸術や文学を生む原点になる。もちろん、他人にその衝動をぶつけたり、無理強いするのは失礼だし、時には犯罪になりかねない。

しかし、そのエネルギーを創造活動に昇華していった芸術は「作品」であって、アーチストの私生活やスキャンダル、性犯罪とは別問題。混同しないでもらいたいものだ。