『週刊新潮』の「食べてはいけない」キャンペーンに『週刊文春』が異議申し立て

6月28日木曜日の新聞を見て『週刊新潮』と『週刊文春』の広告に目を止めた人は結構いるのではないだろうか。広告が隣りあわせに載ることを知っていて『週刊文春』が敢えてそうしたのだろう。なかなか挑発的なのだ。

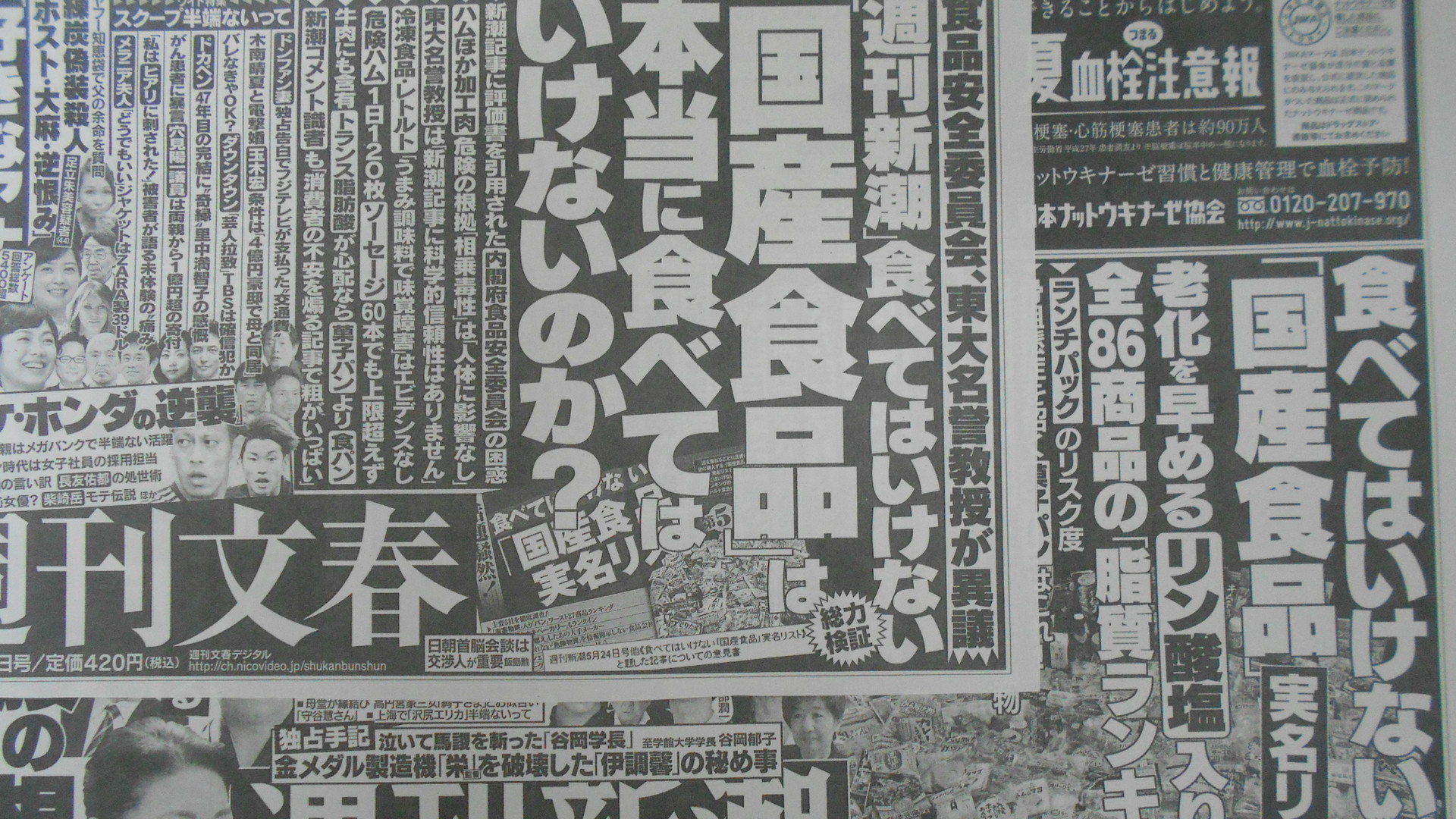

その日発売の『週刊新潮』7月5日号のトップは「食べてはいけない『国産食品』実名リスト」、それに対して『週刊文春』7月5日号のトップは「『週刊新潮』食べてはいけない『国産食品』は本当に食べてはいけないのか?」。両誌が新聞広告上でも論争しあっているのだ。

実は『週刊新潮』は既に7週にわたって「食べてはいけない『国産食品』」なるキャンペーンを展開している。週刊誌の場合、目次や新聞広告の両端に目玉記事を配し、右トップ左トップと呼んでいるのだが、従来、右トップは政治スキャンダルや事件もの、左トップは芸能ネタ、というのが基本だった。ところが『週刊新潮』は、6月28日号のみ「大阪大地震」に譲ったものの、それ以外はずっと右トップに「食べてはいけない『国産食品』実名リスト」なるキャンペーンを据えてきた。同誌を長年読んできた人なら、誰もが異例だと感じたに違いない。

どうしてそうなったかというと、5月24日号から始まったその連載が反響を呼び、売れ行きにもつながっているらしいのだ。ちなみにその最初の号の左トップは、新潟女児殺害事件。従来ならそちらが右トップだったろうが、それだけ「食べてはいけない『国産食品』」に編集部も賭けていたということだろう。

覚えているだろうか。以前、『週刊金曜日』の連載をまとめた『買ってはいけない』という本がミリオンセラーになったことがあった。食品の安全性に多くの市民が関心を持っている現代社会において、食品の添加物などを検証して警鐘を鳴らすというのは、ヒットの定番企画なのだ。『買ってはいけない』以前にも同種の企画があって話題になった例があると言われる。何しろ我々がよく見かけるパンや調味料などが実名でリストに並び、「危ない『合成着色料』商品」などとタイトルがついているから、普段、『週刊新潮』など読まない主婦も手にとって読んだのは想像に難くない。第2弾の5月31日号では「本誌前号の特集には大きな反響が寄せられた」として、見出しの前に「大反響!」の文字が躍っていた。第7弾まで続いていることからも、いかに反響が大きかったか想像できるだろう。

それに対して「ちょっと待った!」と異議を唱えたのが『週刊文春』7月5日号だったわけだ。どんなふうに異議を唱えたかというと、記事中で専門家がこう指摘している。「事実をたくさん書いてくれていますから、新潮の記事が悪いとは言いません。ただキャッチーな点を強調したかったのでしょう。そういう意味では不安を煽っているところはありますね」。

確かに過剰に摂取すると危険なのだが、それを「食べるな危険」と煽るのは、どう見ても、そうしたほうが売れるからではないか、というわけだ。

以前、『週刊現代』が医療問題で危機を煽るキャンペーンを行い、『週刊文春』が異議を唱えたことがあったが、今回も同じ構図だ。

そういう論争はおおいにやってほしい。このところの『週刊新潮』ののめり込み方にはいささか「大丈夫なの?」という感じも抱いていたから、今回、『週刊文春』が論争をしかけてバランスをとったのは良いことだと思う。

しかし、もうひとつ、私が『週刊新潮』の異例のキャンペーンを見ていて感じたのは、少し別のことだ。

実はいま総合週刊誌は医療や健康問題に誌面をシフトさせている。最新号を見ても『週刊朝日』のトップは「命を縮める睡眠負債」、『週刊ポスト』は「副作用が新たに見つかったあの有名薬」。『週刊現代』は「名医20人が自分で買って飲んでいる『市販薬』」だ。まるで健康雑誌になりつつあるのだ。

『週刊現代』と『週刊ポスト』は以前からそうだったが、この1~2年、『週刊朝日』が急速に誌面をそちらにシフトさせている。健康ものだけでなく、資産運用や相続といったテーマがトップに来ているのだ。例えば6月8日号「『75歳』で変わる病気の常識」、6月22日号「マンション富豪になる」、6月29日号「相続で損しない7つの裏技」、そして7月6日号が「命を縮める睡眠負債」だ。

なぜそうなっているかといえば、ひとつには読者の高齢化、そしてそれに伴って部数が落ちてきているからだ。昔、もう少し余裕があった時代は、がんばって新しい若い読者を開拓しようという方針がとられたが、今は、市場拡大は望めないので、ついている中高年読者の関心にあわせて確実に部数を確保できる方向へシフトさせようという戦略なのだ。攻めるよりも防衛だ、というわけだ。

事件ものや政治スキャンダルは、労力とコストがかかる割には部数につながらなくなったと言われて久しい。それに比べれば医療や健康は低コストの割には工夫次第で部数につながる、と言われている。

週刊誌もサバイバル戦に突入しているから、そういう戦略を周囲があれこれ言ってもしかたない。ただ、さすがに今回、元祖週刊誌と言うべき『週刊新潮』が延々と「食べてはいけない」キャンペーンを張っているのには、不安も感じざるをえない。今後、『週刊新潮』もそっちの路線に行っちゃうの?という一抹の寂しさだ。たぶん一連の同誌の異例なキャンペーンは、業界でも驚きをもって受け止められているだろう。『週刊現代』『週刊ポスト』『週刊朝日』の向かう方向に、『週刊新潮』も向かっていってしまうのか、という不安と驚きだ。

「文春砲」で評価を得た『週刊文春』でさえ、部数減に悩んでいるのが実情だから、週刊誌が大変な時代であることはわかる。でも、もはや月刊誌ではテレビやネットに伍して政治や事件のニュースを追いかけるのは難しいと言われるなかで、雑誌ジャーナリズムの役割は週刊誌でなければ果たせなくなっているのが実情だ。

果たしてどこに活路を求めるべきなのか。『週刊新潮』もいろいろ悩みながら試行錯誤をしているのだろう。

雑誌ジャーナリズムの代表と言われてきた総合週刊誌は、いま大きな岐路に立たされている。