「著書『ホロコーストとジェノサイド』がガザの現状に問いかけるもの」

【オメル・バルトフとの出会い】

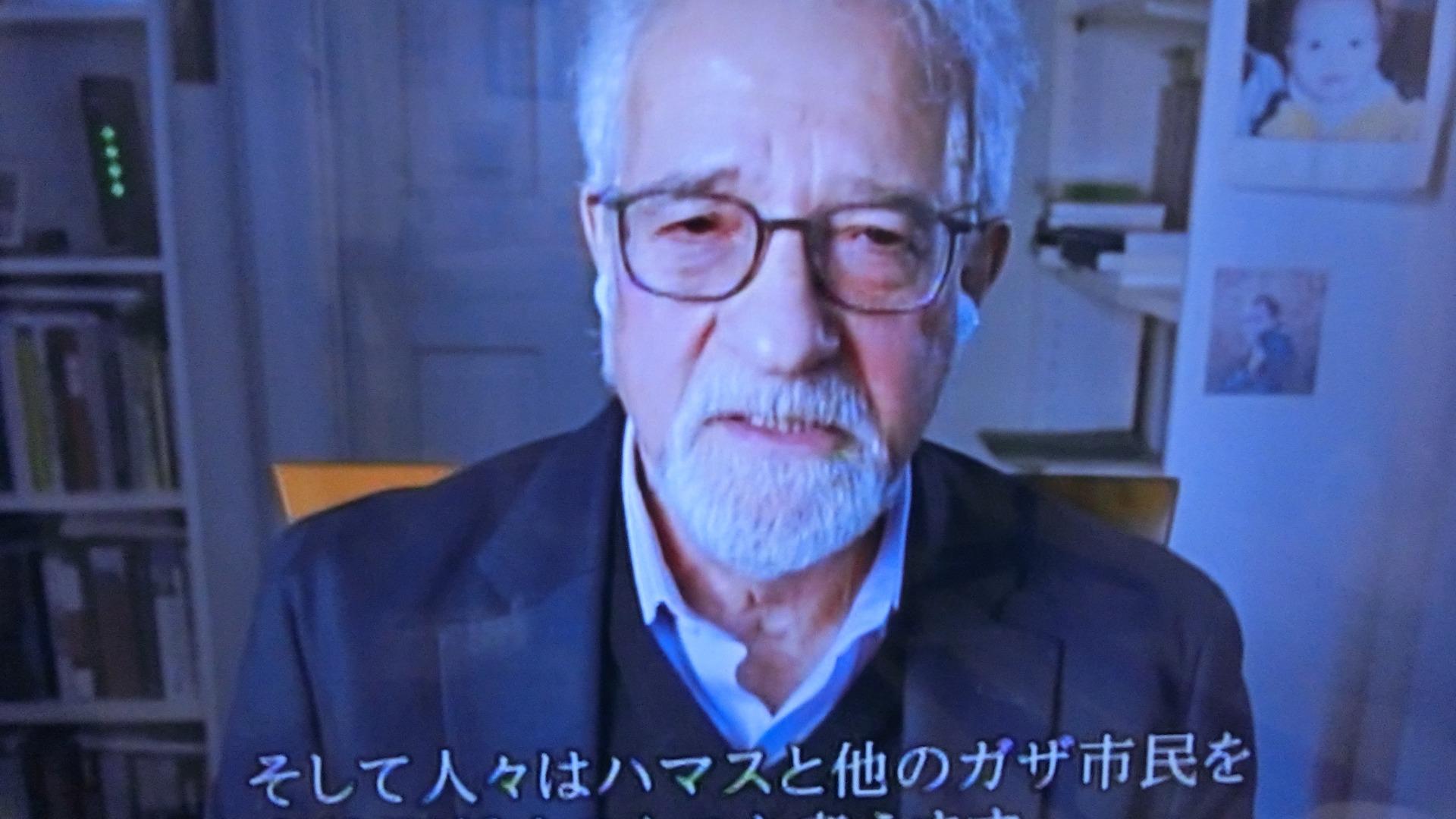

私がオメル・バルトフ氏のことを初めて知ったのは、NHK・ETV特集「ガザ 私たちは何を目撃しているのか」(2024年1月20日放映)の制作過程であった。私も映像提供者として参加したこの番組のインタビューで、凄まじいイスラエル軍のガザ攻撃で万単位のガザ住民が殺戮されている最中に、「イスラエル国民がこのガザ情勢、『ジェノサイド』をどう見ているのか。なぜ自国の残虐行為を国民は看過するのか」という疑問に、バルトフ氏はこう核心を突く指摘をした。

「イスラエル国民は(10月7日の越境攻撃を主導した)ハマスをナチと呼ぶようになりました。ナチスは、ユダヤ人の大虐殺をもたらしたホロコーストを想起させます。ではナチスにどのように対抗できるか。できる唯一のことは殺すことです」「ハマスとガザの人びとを同一のものとして考えます。ハマス・10月7日・ガザの市民・・・と連想され、イスラエル人の集団見解が作られているのです」

「他の集団から脅迫された犠牲者だと感じることで、暴力を振るう許可を与えられたような錯覚を起こします。イスラエルの場合、10月7日に起きたことは『ホロコースト』以来の最大のユダヤ人殺害だと言われ、ホロコーストという言葉の響きが引き金となり、脅威を取り除くためには何をしてもよいという意識になるわけです」

オメル・バルトフ氏はイスラエル人の大学教授、アメリカ在住で、ホロコースト研究者の第一人者である。同じイスラエル人である彼は、1日に約1200人の国民が殺戮されるというイスラエル建国史上なかった大惨事でイスラエル国民がパニック状態にあるなか、なぜこのような冷静で「的を射る」分析ができるか――私は驚嘆した。

それはバルトフ氏が怒りと復讐心が渦巻く祖国イスラエルから遠く離れたアメリカに身を置くからだろうか。それなら異国で暮らすイスラエル人は皆そうなのか。むしろ遠い祖国を案じ、いっそう「愛国心」に駆られて、国内のイスラエル人と同様に、いやそれ以上にハマスへの怒りと復讐心を燃えたぎらせるイスラエル人は少なかったはずだ。

なぜバルトフ氏は自国の異様な空気を、こうも冷静に俯瞰できるのか。2023年7月に出版した拙著『ガザからの報告』(岩波ブックレット)に、彼のこの分析を引用した後も、ずっと私の脳裏を離れなかった。

そんな時に出会ったのが、日本で出版されたばかりのオメル・バルトフ著『ホロコーストとジェノサイド』である。

東欧のホロコースト、ジェノサイドについて専門的な知識がまったくない私には、この分厚い研究書を読破するのは容易ではなかった。さらに内容を十分に理解するには何度も読み返さなければならなかった。そして、そんな大著の全体を語るコラムを書くなど、私には所詮無理だと腹を括り、最初に抱いた疑問、つまり「バルトフ氏はイスラエル人でありながら、怒りと復讐心の取り付かれた自国の異様な空気を、なぜこうも冷静に俯瞰できるのか」という疑問の答えをこの著書の中に探す――その1点に絞って読み書くことにした。

【歴史のアイロニー】

この著書で初めて知ったのは、「ホロコースト」の犠牲者の約半数は「アウシュビッツ」に代表される絶滅収容所で死んだわけではなく、ポーランドなどユダヤ人の移住地やその近くで大量処刑によって殺された、つまり「コミュニティ内虐殺」であったという事実である。

バルトフ氏は、実母の生まれ故郷であるブチャチ(戦時中はポーランド東部で、今はウクライナ西部)で起こった「コミュニティ内虐殺」を調査・研究する。

ユダヤ人住民はその町では大多数だったが、同じ町に住む少数派の異教徒(ポーランド人・ウクラナイナ人)住民がドイツ占領軍のユダヤ人虐殺に積極的に協力しただけではなく、彼ら自身が大量処刑に手を染めた。

それだけではない。異教徒の住民たちは殺されたユダヤ人住民の遺体から所持品を盗み、ユダヤ人住民の家や隠れ家を奪いとり、商売さえ奪う。バルトフ氏の言葉によれば、「本来の持ち主の身元や運命に知らぬ顔をして徴発財産の遺構を再整備」したのだ。

さらに、「記憶や少数残っている物理的な痕跡を消し去る試み、無常で無慈悲な歴史の書き換え、歪曲された過去の土台の上に繫栄し希望に満ちた未来を建設しようとする思い――忘れられた犠牲者の半ば埋もれた遺体の上に新しい建造物を築く」のである。

私がブチャチで起こったことを記述するバルトフ氏の長い文章をそのまま引用するには理由がある。それには皮肉にも、イスラエルの旧アラブ人村から住民が追放されるナクバ(1948年にアラブ・パレスチナ人が故郷から追われる大惨事)で起こったこととそのまま重なってくるからだ。

バルトフ氏が幼少期に遊んだ旧アラブ人村、シェイフ・ムワンニスはいわゆる「放棄されたパレスチナ人の村」である。そこにはムスリムの墓地があり、住民が追い出された家を囲むサボテンの垣根が残っていた。

母の故郷ブチャチを訪ねたバルトフ氏は、ユダヤ人墓地の間で、ヤギが草を食み、地元住民がごみを捨てている光景を目の当たりにする。そして子ども時代のムスリム墓地で同様の光景を目にしたことを思い出す。

イスラエル人がホロコーストに象徴される東欧でのユダヤ人の運命を記憶に刻み込む一方で、パレスチナ人に起こった運命については、記憶・歴史から消し去ろうとする。バルトフ氏自身は自らの幼少期を、「私たちは、しばしば名前を奪われ、名前を誤って伝えられ、あるいは名前を変えられて、最終的にはブルドーザーで破壊された村々と隣り合わせで成長した」と述懐している。

また一般のイスラエル国民にとっては「ナクバは、言葉としても出来事としても存在しなかった。あるいは存在したにせよ、それはどこか遠くの噂に過ぎず、ひどく不快というわけではないにせよ、何かはっきりせずに隠された、口に出すのもはばかれる恥ずべきものだった」のである。

つまりそこでブチャチがそうであったように、イスラエル(パレスチナ)では先住民が武力で追われ、家など財産も「本来の持ち主の身元や運命に知らぬ顔をして徴発財産の遺構を再整備」され、さらに、「記憶や少数残っている物理的な痕跡を消し去る試み、無常で無慈悲な歴史の書き換え、歪曲され」ていく。さらに「過去の土台の上に、イスラエルは「繫栄し希望に満ちた未来を建設しようとする思い――忘れられた犠牲者の半ば埋もれた遺体の上に新しい建造物を築」いたのだ。

このようにバルトフ氏は「東欧のユダヤ人の故郷追放」と「ナクバでのパレスチナ人追放」との研究するなかで、「2つの事件の皮肉な接点」を見てしまう。それを彼は、「ブチャチは『ジェノサイド』、シェイフ・ムワンニスは『戦時下の民族浄化』」と表現した。

私はこのコラムの頭に、「なぜバルトフ氏は自国の異様など復讐心に熱狂した社会の空気を、こうも冷静に俯瞰できるのか」というテーマを立てた。それは「なぜイスラエル人はガザでのジェノサイドに“痛み”を感じないのか」というもう1つテーマと向き合うことでもある。

それに対して、バルトフ氏はその答えのヒントを提示している。それは「権利付与」という言葉に凝縮されている。つまり「ユダヤ人によるパレスチナ人追放の背後にある強固な心理的・イデオロギー的な動力とは、追放された者には他者を追放する正当な理由があり、引き剥がされた者には引き剥がす権利があるはずだ。忘却され見捨てられた者の抱く、いかなる対価を払おうともこの世に居場所を作ろうとする無慈悲なほど強固な思いに正当性を与えられる」というのである。

バルトフ氏がETV特集の中で語った言葉、つまり「他の集団から脅迫された犠牲者だと感じたことで、暴力を振るう許可を与えられたような錯覚を起こします。イスラエルの場合、10月7日に起きたことは『ホロコースト』以来の最大のユダヤ人殺害だと言われ、ホロコーストという言葉の響きが引き金となり、脅威を取り除くためには何をしてもよいという意識になるわけです」という分析は、この「権利付与」の意識がイスラエル人の言動の根底にあることを、「東欧のユダヤ人の故郷追放」を深く研究したバルトフ氏は見抜いていたからではないだろうか。

私が講演などでパレスチナ情勢を語るとき、「ホロコーストを体験したユダヤ人が、なぜパレスチナ人に同様のことができるのか?」という質問をしばしば受ける。その答えの1つはイスラエル人のこの「権利付与」の意識と言えるかもしれない。

【他者の目を通して世界を見る】

バルトフ氏はイスラエルによるアパルトヘイト体制を批判した請願に署名し、『ニューヨーク・タイムズ』で(イスラエルによるガザ住民への)ジェノサイドの可能性に警鐘を鳴らした。

そのために2023年6月に1年ぶりに帰国したバルトフ氏は、講演予定のベングリオン大学で、学生たちの激しい抗議にさらされる。「こんなことは許されない。いったいいつまで裏切り行為を続けるのか!」と言うのである。

そんなイスラエルでの体験に、バルトフ氏は今のイスラエル社会についてこう言及している。

「(1年ぶりに訪れた故郷は)私が知っていたのとは違う国」「(ハマスの襲撃と虜囚のためにイスラエル社会は)怒りと恐れがあいまって、どれほどコストを払っても安全を取り戻したいという願望とともに、政治解決や交渉や和解への完全な不信に陥っており、自己目的化した戦争のために自滅に向かいかねない様相だ」

ではこの混沌としたイスラエル・ガザ情勢の中で、解決の糸口はないないのか。

もちろん即効性のある現実的な解決案はだれも提示できないだろう。しかし「東欧のユダヤ人の故郷追放」と「ナクバでのパレスチナ人追放」というアイロニーとも言える2つのテーマと長年向き合ってきたバルトフ氏は著書の中で、シンプルだが、意味深い言葉を書き記している。

「私たちは他者の目を通して世界を見、彼らと同じ境遇の中で自身について想像をめぐらせることができるようにすべきである」

それは単なる1人の知識人の「抽象的で非現実的なきれいごと」ではないと私は思った。母の生まれ故郷で起こった「コミュニティ内虐殺」、そして幼少期を過ごしたかつてのアラブ人村での「ナクバ」という、自身と深く関わる2つ場所で体験した「歴史のアイロニー」に、研究者として深く向き合った1人のイスラエル人、1人のユダヤ人が、もがき呻吟しながら行き着いた結論なのにちがいない。

それは「無慈悲な攻撃に晒された他者(ガザのパレスチナ人)の被る痛みをともに語る可能性は乏し」く、「ガザ地区住民への共感(エンパシー)の余地を完全に消失し、その場で実際に何が起こっているかを知ろうとも思わない」自国民へのバルトフ氏の悲痛な願いの叫びのようにも聞こえるのだ。