大江健三郎さんの小説はなぜ60年間も封印されていたのか

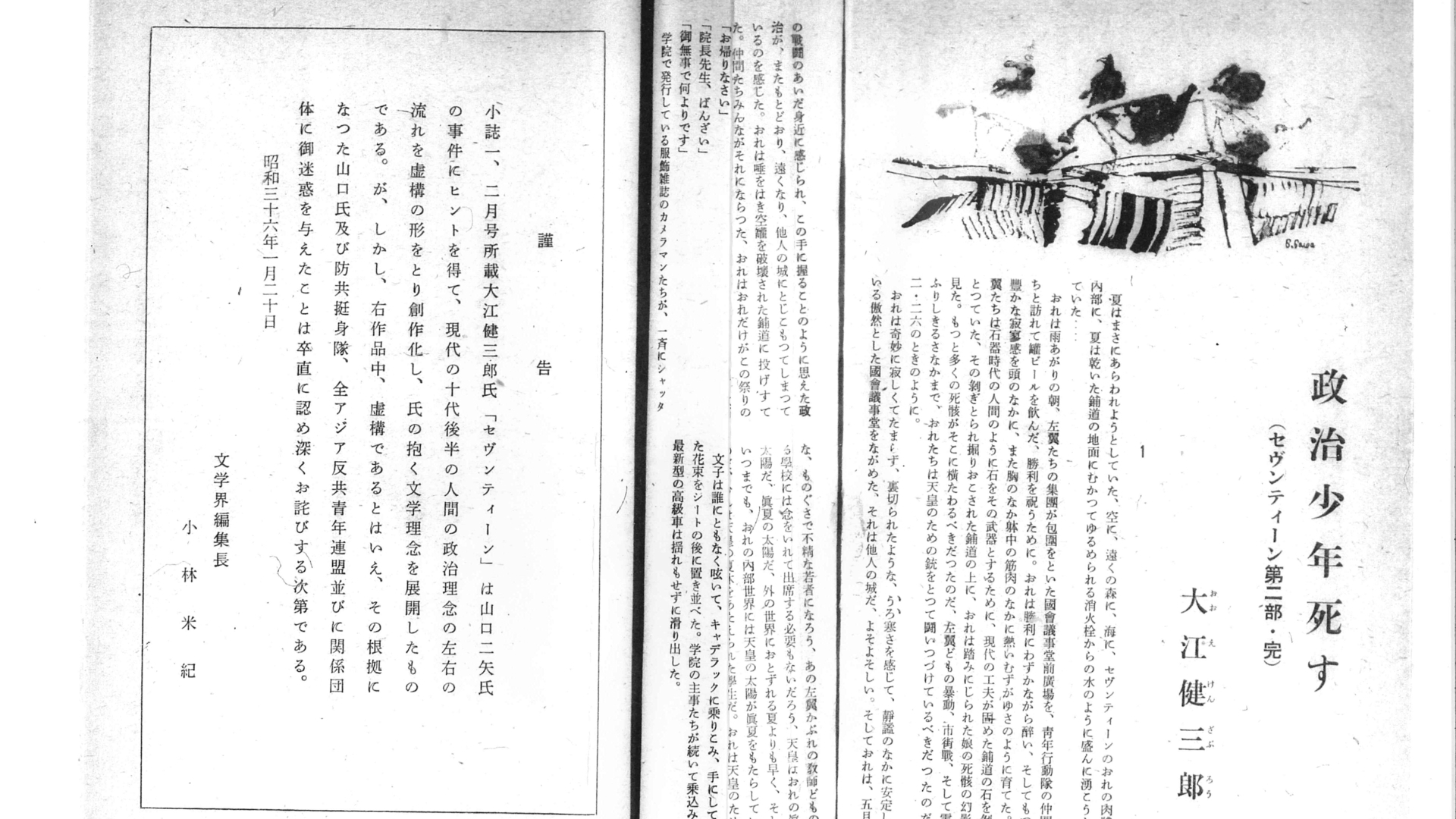

国会図書館へ足を運んで、文藝春秋発行の『文學界』1961年3月号を閲覧した。約60年前の誌面は既に変色していたが、マイクロフィルムで保管されていたそのページが映し出されたのを見て驚いた。

「謹告」と題されたお詫び文が、何と1ページ大という異例の大きさで掲載されていたからだ。誌面から当時の編集者の苦渋がにじみ出ていた。同じ編集者として重たい気持ちになった。

その一文の最後はこう結ばれていた。

《虚構であるとはいえ、その根拠になった山口氏及び防共挺身隊、全アジア反共青年連盟並びに関係団体に御迷惑を与えたことは卒直に認め深くお詫びする次第である。

昭和三十六年一月二十日 文學界編集長 小林米紀》

お詫びをしたのは同誌前号2月号の大江健三郎さんの小説「政治少年死す」についてだった。1月号に掲載された小説「セブンティーン」の第2部として掲載されたものだ。

1960年10月に日比谷公会堂で演説していた浅沼稲次郎社会党委員長が右翼少年によって刺殺された。「政治少年死す」は、その17歳の山口二矢(おとや)少年をモデルにした小説だった。それに対して右翼団体などから激しい抗議を受け、『文學界』編集部は3月号で異例の大きさでお詫び。そして「政治少年死す」の単行本化は封印されたのだった。

第1部の「セブンティーン」は単行本になったのだが、「政治少年死す」はその後60年にわたって世に出なかった。

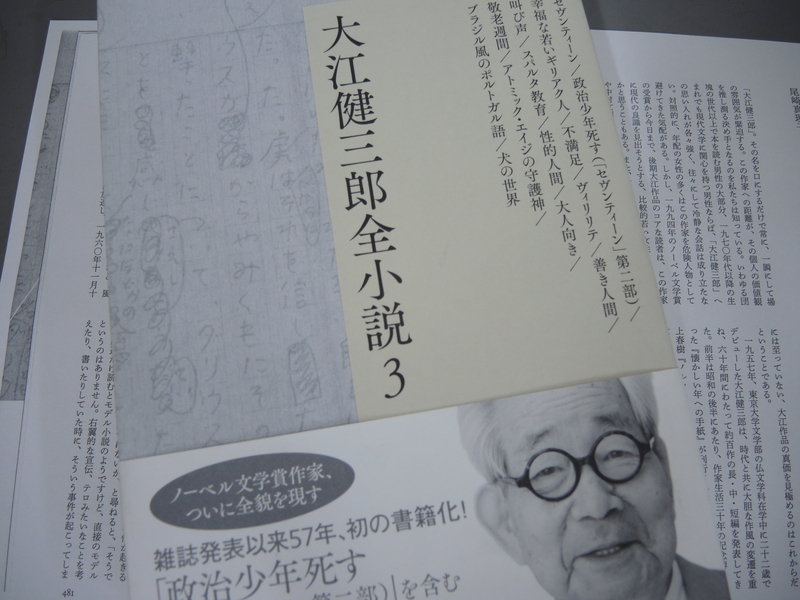

その大江さんの小説が昨年、約60年ぶりに復刻した。2018年7月から『大江健三郎全小説』が講談社から刊行され始めたが、その第1回配本である第3巻に、それは収録されていた。第3巻から配本が始まったのは、そこに「政治少年死す」が収録されていたからだろう。

その第3巻は、同作品が封印されてきた経緯や作品の意義について、2つの解説を計30ページ以上にわたって掲載していた。この解説自体がなかなか興味深いものだが、私が気になったのは、そもそも「政治少年死す」がなぜ60年間も封印されたままだったのかということだ。

死者まで出した戦後最大のタブー小説「風流夢譚」

その経緯に大きく影響したのは、1960年11月発売の中央公論社発行『中央公論』12月号に掲載された深沢七郎さんの短編小説「風流夢譚」(ふうりゅうむたん)が右翼団体の激しい抗議にさらされていたことだった。

当時はいわゆる60年安保で左右激突の時代だった。暴動が起こり天皇一家が殺害されるという小説「風流夢譚」は右翼陣営の激しい抗議に見舞われた。中央公論社に右翼が押しかけ、突入しようとする事態もあった。

そして1961年2月1日に起きたのが、同社の嶋中鵬二社長宅に押し入った右翼が、社長夫人に怪我を負わせ、お手伝いさんを刺殺するという事件だった。いわゆる「風流夢譚」事件である。

死者が出たというその事件は出版界に衝撃を与えた。恐怖が業界全体を支配し、天皇を扱った小説などが出版中止にあうという自粛ムードが広がっていった。そういう流れの中で、「風流夢譚」も「政治少年死す」も封印されたのだった。

私が出版社に勤務するようになった1970年代後半は、76年に中村智子さんの『「風流夢譚」事件以後』、83年に京谷秀夫さんの『一九六一年冬「風流夢譚」事件』が出版され、その事件について関心が高まっていた時代だった。私もそれらの本を読み、1961年のその言論テロが、その後も出版界に大きな影を落としていることを知らされた。

ちょうどその頃、1980年には、『創』とつきあいのあった『噂の眞相』の「皇室ポルノ」事件が起き、岡留安則編集長を刺殺せんとする者が新宿ゴールデン街を徘徊しているという噂も流れていた。皇室タブーという存在が今よりもっと編集者の身近にある時代だった。

「風流夢譚」事件に直面した編集者たちの述懐

「風流夢譚」事件について書いた前掲の2つの書籍の著者は、いずれも60年代に中央公論社の編集者だった人たちだ。60年代初めの苦渋の体験について書き残すことを自分の責任と考えての出版だった。

「風流夢譚」事件当時、右翼の攻撃への対応にあたった京谷秀夫さんは、責任を感じて辞表を出すなどし、事件の後に他の部署に異動した。退社後、それを回想して書いたのが『一九六一年冬』だった。私は電子書籍で改めて読み直したのだが、本文の後に「補遺」として収録された一文で、京谷秀夫さんは、事件をこう総括していた。

《私の到達した考えによれば、右翼は一九六〇年の初め頃から『中央公論』に的を絞って、進歩的言論陣営の一角を崩そうと狙っていたのではないかということである。その明示的証拠はいくつもあげることはできる。そのことに今は言及しないが、要は、私たちは彼らにつけ入る隙を与えてしまったのである。他者の隙につけ入って非合法な暴力を振った右翼が悪いことは自明であるとしても、ジャーナリストとして、みすみす相手につけ入る隙を与えてしまった己れの非を私は悔いるのである。もし、私たちがジャーナリストとして、客観情勢を深く読み取り、主観的条件を十分に整えた上で、「風流夢譚」を掲載したのであれば、私たち『中央公論』・中央公論社は、あのような惨めな敗北を招かなくとも済んだであろうし、深い傷を中央公論社に与えずに済んだであろう。その傷は、それから二〇年たった今日でも、完全に癒えてはいないように見える。

「風流夢譚」事件・嶋中事件が、当時社会に与えた影響は決して小さくはなかった。それら一連の事件を契機に、天皇制論議を再びタブー化し、自由な言論・表現に自己規制を加える風潮を生んだが、その責任をも、一九六〇年における『中央公論』編集部の一員として、私は負わねばならないだろう。》

右翼の激しい攻撃にさらされたとはいえ、言論を封印していった責任を一編集者として負わなければならない、という述懐だった。事件について書いた本に「補遺」と題して付けられたこの一文は、実は『創』1980年11月号の特集「戦後ジャーナリズム事件史」のために書かれた原稿だった。

当時20代だった私が編集長に就任して間もなく誌面化したその特集は、戦後の言論事件の当事者に、その事件について書いてもらうという企画だった。

そこで書いた一文を京谷さんは2年後に上梓した『一九六一年冬「風流夢譚」事件』に収録したのだが、事件以後、言論・出版界全体に皇室タブーが浸透していったことについて、責任の一端は自分にもある、というその述懐には、読み返して感銘を覚えた。

著書の中で同時に、京谷さんは「私は『風流夢譚』をいつの日か復権させたいと願った」とも書いていた。

「風流夢譚」復刻にかけた息子の思い

その京谷さんの願いを実現させたのは、息子の六二(むに)さんだった。

六二さんは光文社に勤めていたが、退社して2011年に自宅で電子書籍専門の出版社「志木電子書籍」を立ち上げた。妻とふたりの会社だった。

「六二ってのは珍しい名前ですねえ」

2013年、池袋の喫茶店で初めて会って話を聞いた時に私がそう言うと、六二さんは「1962年に生まれたという単純な理由なんです」と答えた。

「ああ、事件が起きた翌年ですか」

私がそう呟いた。

先に挙げた風流夢譚事件について書いた2冊の本はいずれも絶版となったのだが、六二さんの手で電子書籍として復刻されている。父親の本を復刻したのは「親孝行というつもりだった」という。

そして、この2冊とあわせて電子書籍になったのが、深沢七郎さんの「風流夢譚」そのものだ。テロ事件の直後、深沢さんは涙ながらに記者会見し、この作品を封印することを言明した。だからその作品は長い間、二度と日の目を見ない、戦後文学最大のタブーとして扱われてきたのだった。

父親の思いを実現する形で六二さんが「風流夢譚」の電子版の出版を行ったのは2011年、東日本大震災の年だった。

問い合わせ先を非公開にした

私がこの電子版『風流夢譚』について知ったのは、朝日新聞が2013年8月20日に掲載した記事がきっかけだった。「半世紀前、テロ誘発した問題作『風流夢譚』電子化で解禁」という大きな記事だった。この記事は反響を呼んだようで、それまで月に30冊くらい売れていた『風流夢譚』の売れ行きが跳ね上がったという。

「記事が載った当日だけで見ると、1日あたりそれまでの100倍くらいの注文がありました。その後数日間は、アマゾンがバナーを張ってくれたりしていました」

私が京谷さんに会って話を聞きたいと思ったのは、『風流夢譚』解禁を社会がどう受け止めたのか知りたいと思ったからだ。ちなみに同書はこれまで100%封印されていたわけでなく、一部雑誌やネットには全文が出回ったりしていた。著作権者は「これまで許可したことはない」と言っているというから海賊版だろう。

京谷さんが刊行したのは電子書籍とはいえ、著作権者の了解を得て正式に出版されたものだ。アマゾンのレビューには、この作品が読めるようになって良かった、といった書き込みがなされている。でも右翼団体からの抗議といったものはなかったのだろうか。

「電話での抗議とかそういうものはなかったですか」

そういう私の問いに、京谷さんは一瞬うーんと沈黙した後、こう答えた。

「恥ずかしい話ですが、朝日新聞に掲載されてから数日後に、問い合わせ用の電話番号を非公開にしたのです」

電子書籍の場合は、敢えて告知をしない限り、発行元にアクセスするのは紙の本のように簡単にはいかない。

「ツイッターを始めとするネットでの反響は概して好意的です。よく出してくれたという反応ですね。ただ、これが大手出版社や朝日新聞社だったら、たとえ電子書籍でも刊行できなかったと思います」

60年も前のテロ事件とはいえ、風流夢譚事件はいまだに出版界に影を落としているのだ。電子書籍として出版はされたものの、紙の本としての出版は簡単ではないだろう。

今回、拙著刊行を機に、数年ぶりに京谷六二さんに連絡を取った。『風流夢譚』電子版はその後もコンスタントに売れ続けているという。

「何か抗議とかリアクションはなかったですか」と尋ねると、「それは特にありません。ただ、『創』で記事になった後、それを見たようで公安が訪ねてきました」ということだった。

この間の皇室報道があまりにひどい

8月1日、『皇室タブー』という書名で著書を刊行した。

その出版をこの2019年にやらねばならないと思い立ったのはほかでもない。平成から令和へという改元と天皇代替わりをめぐる一連の報道が、あまりにひどいのではないかと驚いたからだ。

令和への改元にあたって、令和饅頭などのあやかり商法や、ハロウィンのようなお祭り騒ぎが起き、テレビは競ってそれを報じたのだが、元号が変わることが市民にとってある種のお祭りのように捉えられるのも悪いことではないだろう。でもそれをうんざりするほど何日も続けたり、それだけで報道を終えてしまっては幾ら何でも問題だろう。

約30年前の昭和から平成への改元の時には、象徴天皇制のあり方といった議論がテレビや新聞でもっとなされたものだ。

今回も新聞は比較的そういう報道を行ったが、扱いも小さく、その問題を社会に問いかけようという意欲があまり感じられなかった。30年前は昭和天皇に対するタブー意識もあって、天皇制について論じること自体に多少の覚悟がいる時代だったが、それゆえにこそメディアは意識的にそのテーマを取り上げようとした。

でも今回は、たぶんテレビでそういう問題を取り上げても視聴率がとれないという判断からなのだろう。お祭り騒ぎだけで報道が終わってしまっている感がある。いったいどうしたことなのだろうか。

ちょうど同じ時期、週刊誌を賑わせていたのは、秋篠宮家の長女の結婚延期騒動だった。この騒動も予想外に長期化し、新時代を迎える皇室の喉に刺さった骨のようになっているのだが、実はこの騒動には、象徴天皇制のありようや、皇室の近代化とは何なのかという本質的な問題が内包されている。

ところがその騒動も、面白おかしく経緯が報道されるだけで、その背景にどういう問題が内包されているかという本質的な議論になかなか至っていない。

そのひとつの理由は、新聞・テレビの大手メディアが、基本的に宮内庁の発表を伝えるだけに終始しており、それゆえに騒動がもっぱら週刊誌などの芸能マスコミの独壇場となっているという事情があげられる。何よりも気になるのは、週刊誌がこの間、小室家叩きという一色に染まっていることだ。

新刊『皇室タブー』では、そういう状況が、偶然そうなっているのではなく、皇室報道の歴史的経緯に根差していることを指摘したいと思った。

いったい、「菊のタブー」と言われるものは、昭和~平成~令和という時代の移り変わりの中で、どのように変容してきたのか。そしてそれは、象徴天皇制のありようと、どういう関わりを持ってきたのか。そういう問題を考える糸口を提供しようと考えたのだ。

タブーを支える背景は暴力に対する恐怖だが、実際には暴力が行使されなくても、その恐怖のイメージが成立していることがタブーを支えていく。イメージが独り歩きし、表現者や出版社が自己規制してしまうというのがタブーの完成形態だ。

先に、なぜ封印が60年も解かれなかったのか、と書いた。

それは恐らく、皇室タブーとか言論テロといったことへの関心そのものが風化していったことに原因があるのではないだろうか。つまり敢えて封印を解こうとする試み、そういう意識そのものが希薄になっていったからではないかと思う。

封印を解こうと努力しながらも解けなかったというのでなく、封印されていること自体への関心が薄れていった。そんな印象が強いのである。「政治少年死す」が今日まで封印されたままだったのは、そういう時代の流れと関わっているような気がする。

昨今の皇室報道のあり方を含めて、拙著では1980年代以降の皇室タブーに関わる以下の事件を取り上げた。

「菊のタブー」とは何か/「風流夢譚」封印と復刻/「パルチザン伝説」出版中止事件/『新雑誌X』襲撃事件/講談社『ペントハウス』回収事件/天皇コラージュ事件/天皇Xデー記事で『創』へ街宣/『週刊実話』回収と『SPA!』差し替え/美智子皇后バッシング騒動/美智子皇后「失声」から銃撃事件へ/『経営塾』への猛抗議と社長退陣/『噂の眞相』流血事件/封印された「皇室寸劇」/渡辺文樹監督と「天皇伝説」/『プリンセス・マサコ』出版中止事件/『WiLL』侵入事件と右派の対立/封印されたピンク映画/秋篠宮家長女結婚騒動と象徴天皇制

『創』でもう30年以上、連載コラム「言論の覚悟」を執筆している鈴木邦男さんは、皇室タブー特集にはよく登場していて、「皇室タブーなどどこに存在するのか」という主張を行ってきた。つまり「皇室タブー」と言われるものは、大半がメディアの自主規制によるもので、実はメディアが勝手におびえているだけなのだ、というわけだ。

この指摘も一理ある。どこまでがメディアの自主規制によるものなのか、どこまでがそうでないのか。それもまた踏まえて議論しないといけない。このヤフーニュースでも、拙著の反応なども含めて、「皇室タブー」あるいは皇室報道について問題提起していきたいと思う。

※新刊『皇室タブー』篠田博之著/創出版刊