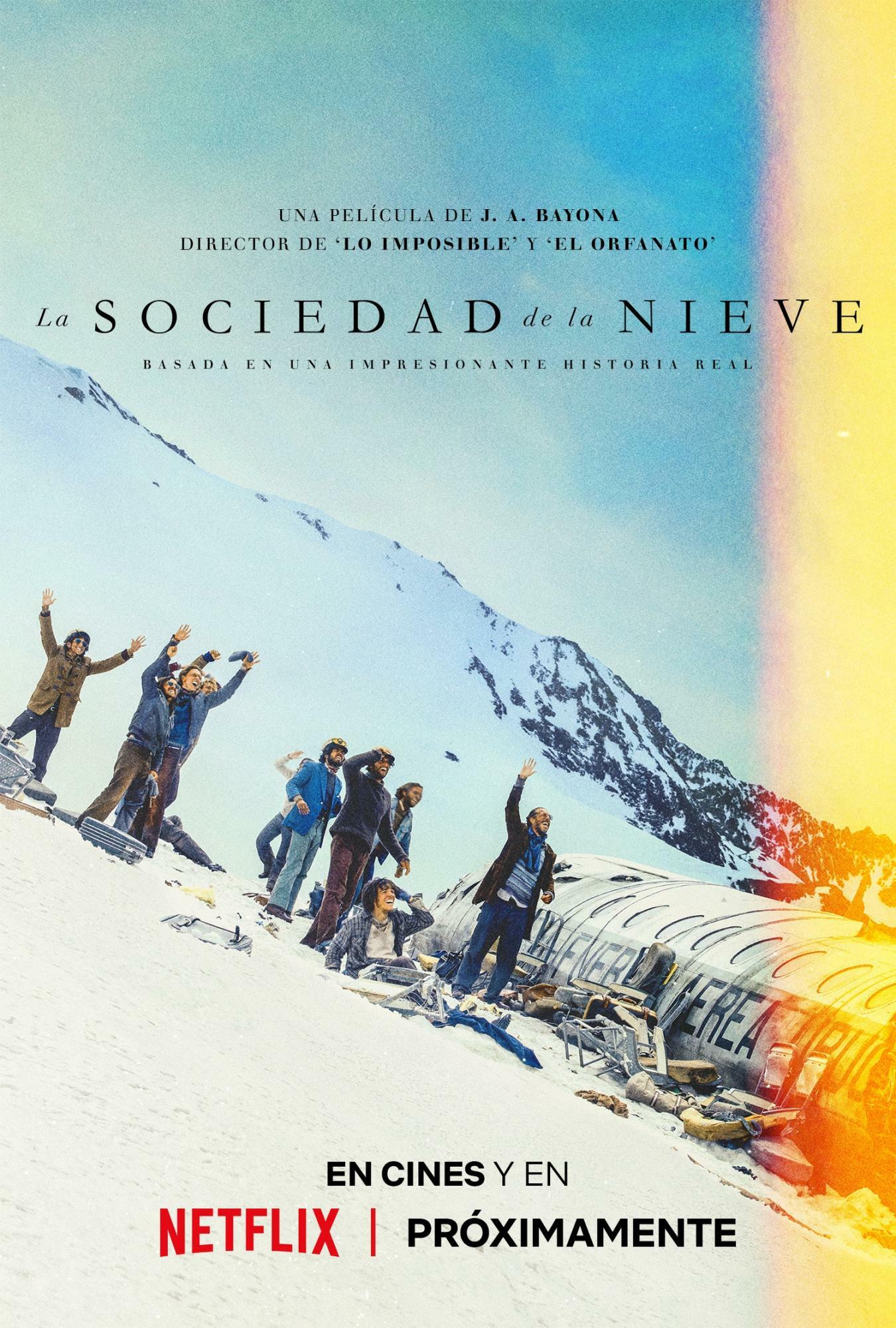

映画『雪山の絆』。史実を知らなければ楽しめる、だが……

『雪山の絆』を一番楽しめるのはこんな人だ。

――ウルグアイ空軍機571便遭難事故について何も知らない人、過去作『生きてこそ』(1993年の映画)、『アンデスの聖餐』(1975年のドキュメンタリー)などを見ておらず、出版された数々の書籍を読んでいない人。

事故のことが初耳で、果たして彼らは生き残れるのか?というレベルの疑問を最後まで維持できる人が、この作品の最高の鑑賞者だ。

映像の迫力では過去作を上回る最高作だ。

雪山を描いた映画はたくさんあるが、こんなに寒さとサバイバルの過酷さが実感できる作品は見たことがない。マイナス30度の凍てつき具合、数千メートル級の山々の絶望的な険しさ、動植物ゼロの荒涼感、雪崩の破壊力、墜落シーンのスペクタクルさ……。

比べると、『生きてこそ』はスタジオ内で撮った感がありありで、ちゃっちい。

こんな迫力映像で、主人公たちの生死をめぐってドキドキできるあなたは、素晴らしい幸運の持ち主なのだ。

こんな記事を読まず、予告編に目を背け、評論に耳を塞ぎ、真っ直ぐ映画館へ!(ネットフリックスで配信中だが、大スクリーンがもちろんおススメ)

だが、私を含め大部分の人はそうではないだろう。事故のことも知っているし、なんなら過去作を見ていたり、本を読んでいたりもする。

ならば、正直そこまで楽しめない。

なぜか?

※以下、少しネタバレがあります。

①タブーから目を背けている

この物語には2つの克服すべきものがある。1つは自然で、もう1つはタブーだ。前者はすでに述べた通りよく描かれている。しかし後者はどうだ。

あんなにあっさりタブーを犯すことが決まっていいのか?

もっと激しい葛藤や嫌悪や拒絶は無かったのか?

それに、決めるのは簡単だが、実行は簡単ではない。

誰もがやりたがらない汚れ仕事。それをするのは誰なのか?

何より、誰の体から手を付けていくべきなのか? 仲間や肉親よりも他人を先にするのが、人の心というものである。

過去作に比べ、タブーとそれを克服する描写が非常に少なく感じた。異常な環境では非日常が日常化するものだが、それにしてもタブーがルーティーン化するのが早過ぎないか?

自然の克服とタブーの克服が両輪となって、このサバイバルを唯一無二のものにしている。車輪1つでは感動が大きく転がっていかない。

②キリスト教の立ち位置があいまい

タブー克服に当たっては、実はキリスト教が大きな役割を果たしている。ラグビー部員たちがキリスト教学校のクリスチャンであったからこそ、タブーを克服できた、と言っていい。

キリスト教は魂の存在を信じる。

よって、魂が抜けた体はただの肉である、という解釈ができた。

もう一つ、キリスト教には聖餐、という考え方がある。

キリストはパンを自分の体として、ワインを自分の血として、弟子たちに分け与えた。ここから、キリストがそうしているのだから、他者の体を取り入れて自分の血肉にするのは悪くない、という結論が導ける。

タブー克服描写が不十分であるということは、克服のためのキリスト教の役割の描写が不十分である、ということだ。

③また「絆」か! 綺麗事に流れ過ぎ

原題は『La Sociedad de la Nieve』、直訳すれば「雪の社会」となる。

なぜ「社会」なのか?

選手たちはキャプテンをリーダーにした公平で平等な自治社会を作り上げた。だが、それは同時に「水は作り出すもので、札束は紙切れで燃料にしかならず、食べ物が●●という、法の無い原始的な社会」(生存者の証言)でもあった。

邦題が「絆」となったことで、日本では特に“友情と団結でサバイバルする美しいお話”という予断を持たれがちだが、美しくないことも実はあった。喧嘩だってあったし、コソ泥を働く者もいたし、日課をサボる者もいた。

だって、人間だもん。

こういう美しくないディテールを省いていることに加え、さっきのタブー描写の少なさが合わさり、今作は少々綺麗事に流れ過ぎているように感じた。

結果的に、原題よりも邦題の方がしっくりくる絆のお話になってしまった。

あと、それぞれが何を感じたか、何を考えたかの内面描写は、インタビュー中心のドキュメンタリーや本の方が当然、断然優れている。もの足りない人はそちらで補足することをおススメする。

※写真提供はサン・セバスティアン映画祭