なぜ食品業界は日本気象協会に仕事を依頼するのか

日本気象協会が豆腐と冷やし中華のつゆの会社とコラボレーション

今日3月23日は「世界気象の日」。ここ数年、私は食品ロスの取材や講演依頼を受けるたび、日本気象協会の食品ロス削減の取り組みを積極的に紹介している。

最初にこの話を聴いたときは意外な印象を受けた。「日本気象協会が食品企業とコラボレーション?」「しかも、豆腐メーカーと、冷やし中華のつゆの会社と?」

ずいぶん前から「ウェザーマーチャンダイジング(WMD)」は、流通業界、外食産業などで活用されてきている。たとえばビールは平均気温が22〜25度を超えると売れる、30度を超えるとアイスクリームよりかき氷が売れる、おでんは最低気温が18度を下回ると売れる、など。天気や気温のデータを使うことで、企業は、売上増加や過剰在庫の削減、欠品の防止などに活かすことができる。

天気や気候は、消費者の嗜好にも影響を与える。たとえば、夏は酸味を求め、冬は甘味を求める、といったように。

ただ、最近では、天気や気温の予測が難しくなってきているという。日本気象協会によれば、次のようなことが要因となっている。

- 2016年は、世界の年平均気温が3年連続で最高値を更新した。各地で熱波が頻発し、東南アジアやブラジルなどで顕著な干ばつに見舞われた。

- IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル:Intergovernmental Panel on Climate Change)のIPCC 第五次評価報告書によれば、今後、極端(な天候)現象は増加する可能性が高い。

よって、地球温暖化による食料生産への影響は、ますます大きくなると予想されている。日本は年間632万トンの食品ロスを発生させている。これは世界の食料援助量(320万トン)の2倍に相当する。食品ロスを減らすためには需要予測の精度を向上させることが一つの改善策だが、気温の乱高下による需要予測の難しさも、廃棄処分を生む要因となっている。

なぜ2016年には世界と日本の平均気温が高くなったのか

なぜ、世界中で平均気温が高くなってきているのか。

地球温暖化による長期的な気温上昇はもちろんのこと、それに加え、エルニーニョ現象など、太古より繰り返されてきている自然変動の影響も受けているという。2016年に、世界と日本の年平均気温が高くなった主な要因としては、地球温暖化に加え、2014年夏から2016年春まで続いた、史上最大規模のエルニーニョ現象の影響が考えられるという。(気象庁による)

気象データにより豆腐の需要予測精度が30%アップ、ロス削減

日本気象協会は、経済産業省の補助事業として、食品ロス削減を目的とした実証実験をおこなっている。この事業には、食品業界の小売業、卸売業、製造業が参加している。

豆腐を例にとってみる。豆腐は消費期限や賞味期限が短い。スーパーが発注するのは仕入れの前日だが、豆腐の製造は、大豆をすり潰してから完成するまで2日間かかる。豆腐メーカーは、スーパーが発注する量を見込んで、遅くとも前日には生産に取りかからなければならない。スーパーの発注を120個と見込んで製造しても、実際に100個しか発注がなければ、20個が廃棄となってしまうわけである。

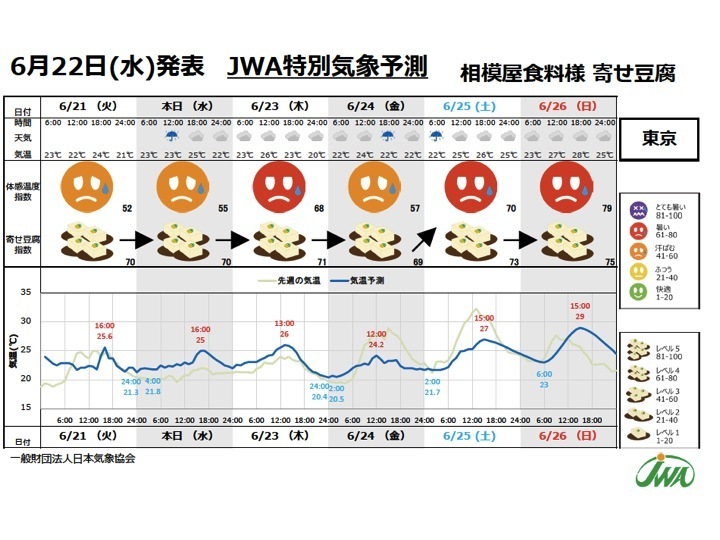

そこで、日本気象協会と相模屋食料株式会社は、「寄せ豆腐指数」を開発した。寄せ豆腐というのは、前日との気温差が大きいほど販売数が多くなり、気温差が小さいほど売れにくくなるという。すなわち、体感温度で「暑くなった」と感じるときほど、寄せ豆腐が買われやすい。そこで、前日との気温差が大きいときに出荷数を増やし、そうでないときには減らすというものである。

もちろん、豆腐の販売数は、天候や気温といった一要素で決まるものではない。曜日やチラシの有無、特売の有無など、ほかの複数の要素が絡んでくるので、難しい。

報道などを通して相模屋食料(株)の成功事例を聞いていたときには、前日との気温差データを入手しただけでロス削減が実現できたのだという先入観を持っていた。2017年1月21日、群馬県前橋市にある相模屋食料(株)を訪問し、鳥越社長や実務を担当する社員の方に話を伺ってみると、需要予測は一つの要素で実現できるといった、そんなに単純な話ではないということが実感できた。相模屋食料(株)は、何年も前から、製法を変えることで豆腐の賞味期間そのものを長くするなど、食品ロス削減のための取り組みを続けてきていた。そして今回、日本気象協会との連携の結果、需要予測の精度が約30%も向上したという。その結果、食品ロスのさらなる削減が実現できた。

また、製造業の成功事例から、今度は、製造業と小売業という、異業種同士が連携するプロジェクトが進んでいる。

相模屋食料(株)と、関東地方の小売店が連携した実験では、小売店が需要予測をもとに豆腐の発注を前倒しし、相模屋食料が、見込み生産から受注生産に変更した。この実験結果は、後日公開されるそうだ。

気象データの活用により冷やし中華つゆの在庫を20%弱削減

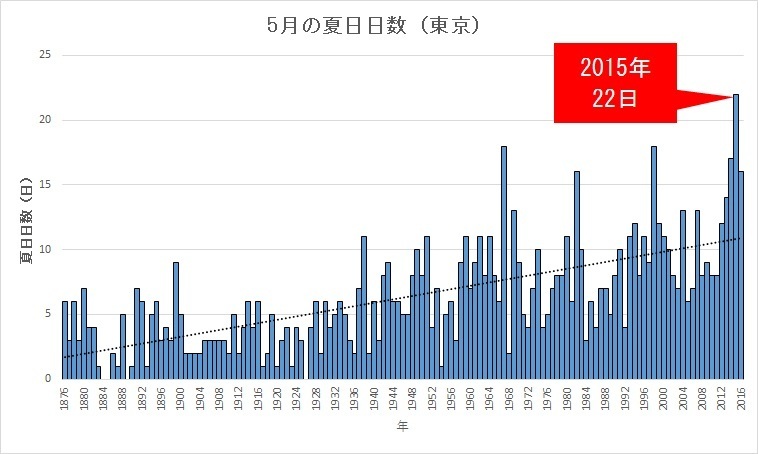

冷やし中華など、夏向けの食品は、最高気温が25度以上の夏日になると、ぐっと伸びる。東京では、平年(1981年〜2010年の平均)で6月上旬だが、近年では、5月に夏日が頻発しているという(日本気象協会による)。2015年5月の夏日日数は22日と、過去最多を記録した。

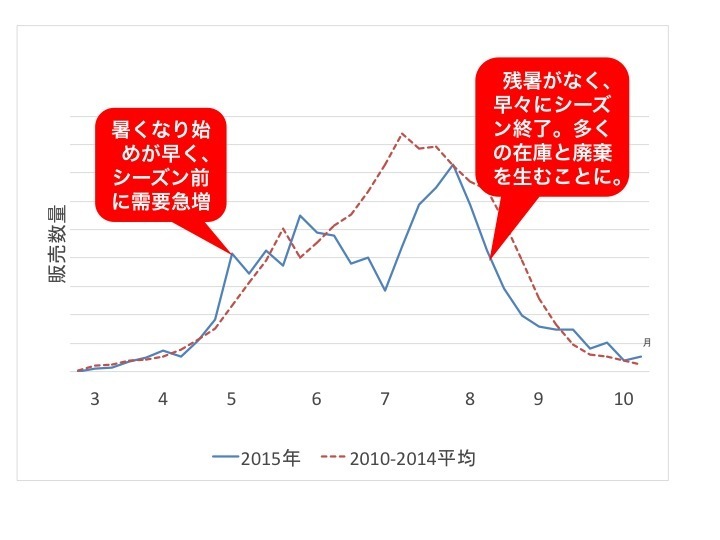

2015年、冷やし中華のつゆは、暑さの到来が早まったことで、4月末から5月初旬にかけて、例年の2倍ペースで売上が伸びた。一方、8月は、残暑がほとんどなく、一気に秋になってしまったことで、各メーカーは、多くの在庫を抱えることとなってしまった。売れる量を予測するのはもちろんだが、売り始めの時期や売り終わりの時期を予想することも廃棄ロスを無くすためには重要なのだという。

食品メーカーMizkanの場合、需要予測の精度を上げることで、夏の終わりに在庫や廃棄が多くなりがちな冷やし中華のつゆの在庫を、20%弱、削減できたそうだ。

トラック輸送から船輸送へ モーダルシフトの推進

ほかにも、需要予測の精度が上がることにより、これまでトラックで運んでいた商品を、船でまとめて運ぶことで、環境への負荷を減らすことができるという。トラックによる輸送を、船や鉄道などの輸送に変えることを「モーダルシフト(Modalshift)」と呼ぶ。二酸化炭素の排出を削減でき、環境への負荷を少なくすることができる。

これまでは、1週間先の気温の予測しかできなかったため、事業者の意思決定が間に合わなかった。今回は、気象庁のデータに加え、ECMWFという海外機関のデータを使うことにより、2週間先の気温まで精度良く予測できるようになり、海上輸送の推進が可能となった。

ネスレ日本、川崎近海汽船が参加した実証実験では、飲料の輸送を、トラックから船舶へ切り替えることで、輸送にかかる二酸化炭素を約48%も削減できたという。さらに、気象予測や海流情報に基づいて、最適航路で配送することで、燃料消費量の削減も実現することができた。昨今報道されている「ドライバー不足」の問題や、長距離運転の解消にも貢献が期待される。

日本気象協会と食品業界の取り組みは、最優先の「リデュース(廃棄物の発生抑制)」

食品を製造している限り、食品ロスをゼロにすることはできない。たとえば自然災害によりライフライン(電気・ガス・水道)が突然止まってしまった場合、それまでに製造していた製造ラインの製品は、廃棄せざるを得なくなる。毎日、企業が実施している食品検査は、製造ラインから抜き取っておこなう。検査をし終わったものは、もちろん、処分する。農産物から加工する食品は、農産物が規格通りでなければ、予定している商品が製造できないかもしれない。さまざまな要因でロスは発生する。それをゼロにすることは難しい。

だが、日本気象協会の取り組みのように、これまでの需要予測の精度を、より向上させることにより、ロスを削減することは可能である。

環境配慮のキーワードとして使われる「3R」のうち、「リデュース」が最も優先順位が高い。

Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)

Reuse(リユース:再利用・再活用)

Recycle(リサイクル)

日本気象協会と食品業界とのロス削減の取り組みは、まさに、最優先の「Reduce」である。

製造業者が廃棄コストを負担して処分するケースがある

先月2月、フランスとイギリスへ、食品ロスに関する視察・調査のために渡航した。フランスでは、2016年2月3日、大手スーパーマーケットの売れ残り食品の廃棄を禁じる法律が成立している。その背景を、フランスで余剰食品の活用に取り組んでいる組織の人に聴いた。フランスの場合、スーパー(小売)からメーカー(製造業)への返品というのは、彼らいわく「そういうシステムは聞いていない」とのこと。だから、スーパー自身が、売れ残った食品は、自分たち自身でなんとかしなければならないのだ、と。

欠品も余剰も許されない日本の製造業

日本ではどうか。

2016年7月15日、経済産業省と製・配・販連携協議会 加工食品ワーキンググループが、加工食品における返品削減の進め方手引書を発表した(作成:流通経済研究所)。

加工食品における返品削減の進め方 手引書(パンフレット)を見ると、「不当な返品の防止」と書いてある。防止しなければならない、ということは、現実には、不当な返品が存在している、ということだ。製造業(メーカー)から出荷され、卸を経由して小売店に届いた加工食品のうち、思ったように売れなくて在庫がだぶつくなど、さまざまな理由で、一度出荷した加工食品が、メーカーへと逆流してくる。戻ってきたものは、製造業者が再度販売するということは、基本的にない。製造業者自身が廃棄コスト、もしくは、食品リサイクル法にのっとってリサイクルする費用を負担し、処分する。

じゃあ、必要ぎりぎりの量で作ればいいじゃないか。と言うかもしれないが、ぎりぎりの量で製造して欠品を起こせば、今度はメーカーは小売店に対して「欠品ペナルティ(補償金)」を支払わなければならない。日本は「欠品を許さない」のだ。

足りなければ販売者から許されないし、余れば自分たちでコストを負担して処分しなければならない。

したがって、食品製造業者(食品メーカー)にとって、少しでも需要予測の精度を上げることは、経営にも関わる死活問題なのである。だから、日本気象協会の今回の取り組みは、食品ロスの発生を未然に防ぐのに貢献し、非常に意義がある。

日本気象協会と食品業界とのこの取り組みは、2017年2月13日に、食品ロス削減連合会(*)として、第四回 食品産業もったいない大賞 農林水産省食料産業局長賞を受賞している。(食品ロス削減連合会(*)=一般財団法人 日本気象協会、相模屋食料株式会社、株式会社伊藤園、国分グループ本社株式会社、ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)

前述の、相模屋食料(株)の社員の方は、日本気象協会のデータ導入後の心境について、こう語っていた。「今までは、(製造数を決めるのは)経験と勘だったが、(データが入ったことで)安心を与えてくれる」

日本気象協会と食品業界との連携が今後も進み、食品ロス削減に貢献することを祈っている。