ホロコースト時代のユダヤ人ボクサーの実話を元にした映画「アウシュヴィッツの生還者」8月日本で公開

第2次大戦時にナチスドイツが約600万人以上のユダヤ人やロマ、政治犯、同性愛者などを殺害した。ポーランドに設置されたアウシュビッツ絶滅収容所では約110万人が殺害された。ホロコーストで殺害された約5人に1人がアウシュヴィッツで命を落とした。そのアウシュヴィッツを舞台にした映画『アウシュヴィッツの生還者』(原題:「The Survivor」)が2021年に制作された。

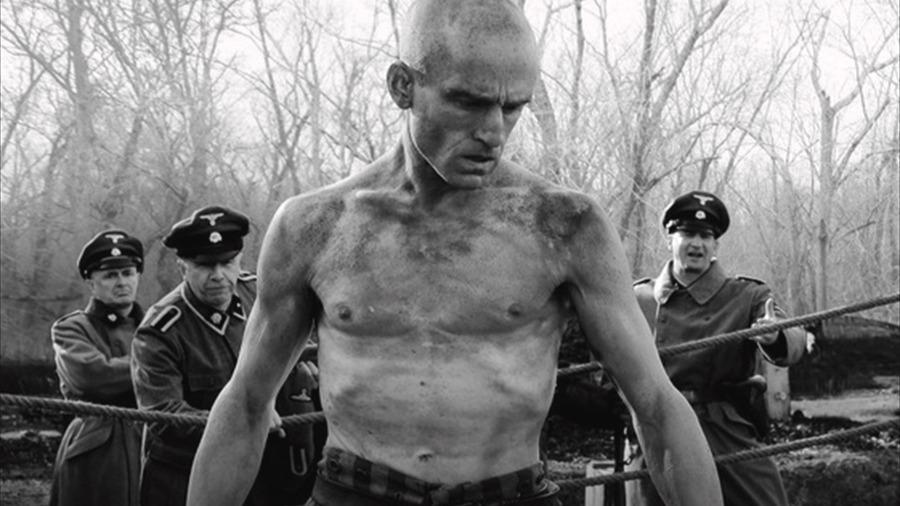

アウシュヴィッツ強制収容所から生還したユダヤ人ボクサーのハリー・ハフトの半生を描いている。仲間に勝って生き残るか、それとも負けて殺されるかという究極の二択を迫られるなか、ナチスの余興のために賭けボクシングで「ユダヤの野獣」と揶揄されながら、同胞のユダヤ人らと闘わされた。2023年8月11日から日本でも公開されるが、予告編と場面写真が公開された。

▼映画「アウシュヴィッツの生還者」

毎年制作されるホロコースト映画とアウシュヴィッツ

ホロコーストを題材にした映画やドラマはほぼ毎年制作されている。今でも欧米では多くの人に観られているテーマで、多くの賞にノミネートもされている。日本では馴染みのないテーマなので収益にならないことや、残虐なシーンも多いことから配信されない映画やドラマも多い。たしかに観ていて気持ちよいものではない。

ホロコースト映画は史実を元にしたドキュメンタリーやノンフィクションなども多い。実在の人物でユダヤ人を工場で雇って結果としてユダヤ人を救ったシンドラー氏の話を元に1994年に公開された『シンドラーのリスト』やユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマン氏の体験を元にして制作され2002年に公開された『戦場のピアニスト』などが有名だ。史実を元にした映画は欧米やイスラエルではホロコースト教育の授業で視聴されることも多い。アウシュヴィッツ強制収容所から生還したユダヤ人ボクサーのハリー・ハフトの体験を元にして作られた映画『アウシュヴィッツの生還者』も明らかにノンフィクションである。

一方で、フィクションで明らかに「作り話」といったホロコーストを題材にしたドラマや映画も多い。1997年に公開された『ライフ・イズ・ビューティフル』や2008年に公開された『縞模様のパジャマの少年』などはホロコースト時代の収容所が舞台になっているが、明らかにフィクションであることがわかり、実話ではない。

多くのユダヤ人が移送されて殺害されたことからホロコースト映画でもアウシュヴィッツ絶滅収容所を舞台にした作品はフィクション、ノンフィクションともに多い。アウシュヴィッツ絶滅収容所が直接の舞台にならなくとも、ほとんどのホロコースト映画で何かしらアウシュヴィッツ絶滅収容所が関わっている。

アウシュヴィッツ絶滅収容所は現在でも博物館としてホロコーストの悲惨さを伝えており、世界中から観光客が訪問している。2019年には過去最高の230万人以上がアウシュヴィッツ絶滅収容所を訪問していたが、2020年は世界規模でのパンデミックの影響で、アウシュヴィッツ絶滅収容所博物館も一時閉鎖しており訪問者数は52万人程度だった。2021年もまだ世界的なパンデミックの影響で56万人程度だった。2022年には世界規模でコロナ禍から回復してアウシュヴィッツ絶滅収容所の訪問者も118万人まで回復した。アウシュヴィッツ絶滅収容所は世界的な観光名所の1つである。

ホロコーストと記憶のデジタル化

戦後約80年が経ち、ホロコースト生存者らの高齢化が進み、記憶も体力も衰退しており、当時の様子や真実を伝えられる人は近い将来にゼロになる。ホロコースト生存者は現在、世界で約24万人いる。彼らは高齢にもかかわらず、ホロコーストの悲惨な歴史を伝えようと博物館や学校などで語り部として講演を行っている。当時の記憶や経験を後世に伝えようとしてホロコースト生存者らの証言を動画や3Dなどで記録して保存を行う、いわゆる記憶のデジタル化は積極的に進められている。デジタル化された証言や動画は欧米やイスラエルではホロコースト教育の教材としても活用されている。ホロコースト映画をクラスで視聴して議論やディベートなどを行ったり、レポートを書いたりしている。そのためホロコースト映画の視聴には慣れている人も多く、成人になってからもホロコースト映画を観に行くという人も多い。またホロコースト時代の差別や迫害から逃れて懸命に生きようとするユダヤ人から生きる勇気をもらえるという理由でホロコースト映画をよく観るという大人も多い。

ホロコーストを経験した人たちは既に他界した人や、高齢化が進んで体力や記憶力がなくなり、当時の経験や記憶を伝えられない生存者も多い。そのような両親の世代に代わって、ホロコースト生存者の両親の経験と記憶を子供たちが伝えるようになってきている。ホロコーストの記憶が次世代に継承されている。だが、ホロコーストを経験した生存者は当時の悲惨な体験を子供たちや世間の人に語りたがらない人も多い。思い出すのも嫌だったし、理解されないだろうと思っていたという生存者の中には、後世に正しい歴史を伝えるためにということで、最近になって重たい口を開き始めた人も多い。

世界中の多くの人にとってホロコーストは本や映画、ドラマの世界の出来事であり、当時の様子を再現してイメージ形成をしているのは映画やドラマである。その映画やドラマがノンフィクションかフィクションかに関係なく、人々は映像とストーリーの中からホロコーストの記憶を印象付けることになる。ホロコーストの記憶のデジタル化は進んでおり、ホロコースト生存者の当時の記憶や経験はデジタル化された動画として多く公開されている。高齢の生存者が語る動画は大変貴重で歴史学者など研究者の研究資料としての活用や、メディアでの番組制作などの際に最適である。

▼「The Survivor」オフィシャルトレーラー