ふたご座流星群の源、小惑星ファエトンの母天体は小惑星パラスか?

小惑星ファエトン、またはフェートン(3200 Phaethon)は、1983年に発見された直径6キロメートルほど地球近傍小惑星で、ふたご座流星群の源と考えられている。ファエトンは彗星のように黄道に対して34度傾いた超楕円軌道を持ち、彗星のように物質を放出する活動をする小惑星だと考えられている。近日点では太陽の熱で表面にひび割れができ、火星よりも外側の遠日点では再び冷えるということを繰り返し、ひび割れでできたちりが放出され、地球の軌道が交差するとき、大気で燃え尽きて流星として見えると考えられている。

ファエトンは炭素を含むB型小惑星に分類されており、現在見つかっている小惑星の中でB型小惑星が多いのはメインベルト小惑星のパラス族だとされている。パラス(2 Pallas)は、1802年に史上2番目に発見された直径512キロメートルの大型の小惑星で、ケレス、パラス、ジュノー、ベスタの4つを四大小惑星と呼ぶこともあった。史上初めて発見された小惑星ケレスは、現在はその大きさから準惑星に分類されているため、パラスは小惑星の筆頭ともいえる。

小惑星帯(メインベルト)は火星と木星の間の領域にあるが、この領域の小惑星の軌道は、大きな惑星によって影響を受けることがわかっている。最も大きな惑星である木星が太陽の周りを1回公転する間に、小惑星が3回公転する、というように2つの天体の公転の回数が整数倍にある場合、“軌道共鳴”状態にあるという。この軌道共鳴が小惑星の軌道に影響を及ぼし、軌道を不安定にしてしまうことがある。小惑星帯の中には、軌道共鳴のために天体がはじき出されてしまい、天体の少ない空隙になっているカークウッド・ギャップと呼ばれる領域が存在する。

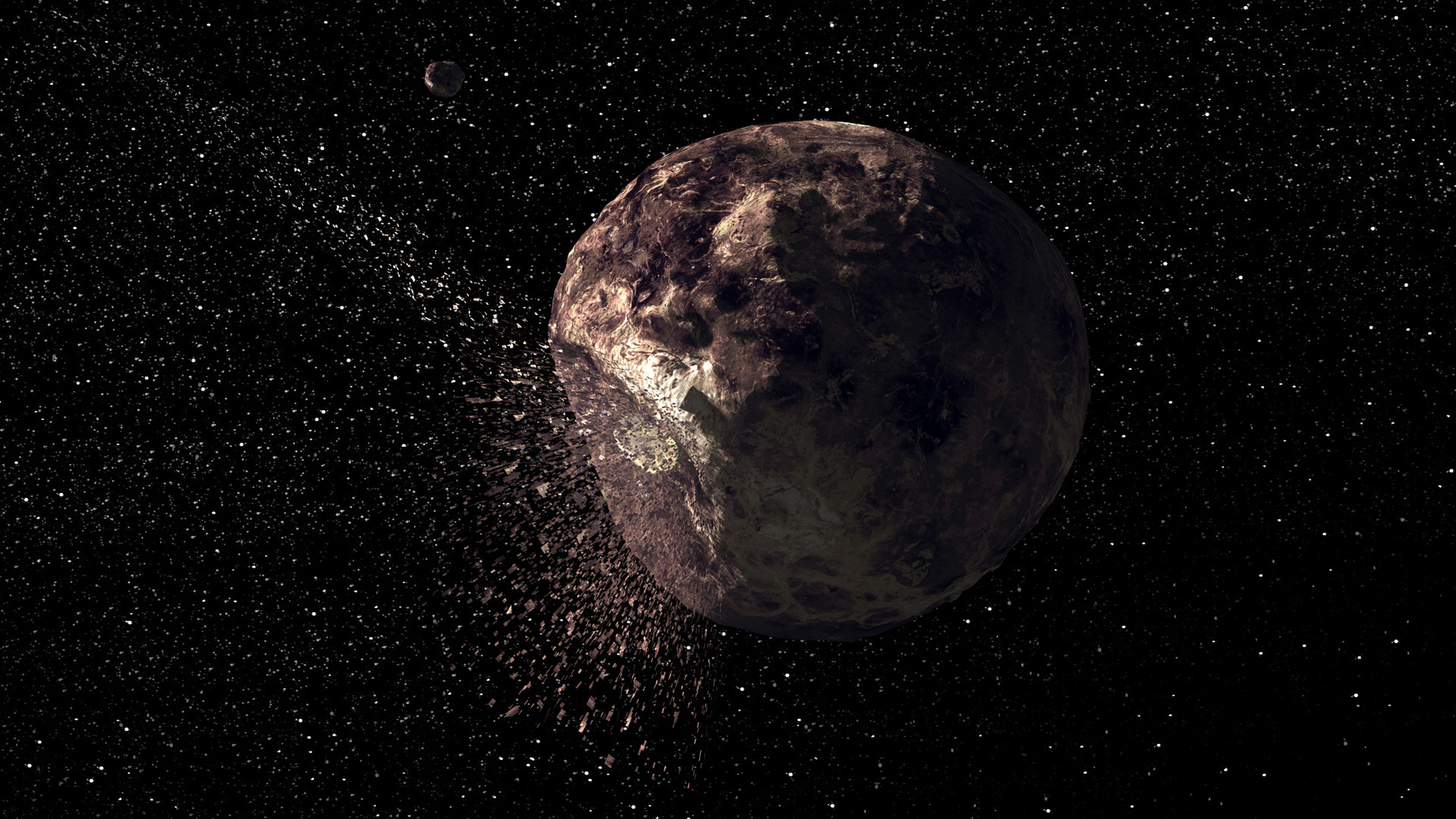

セルビア、ベオグラード天文台のナターシャ・トドロヴィッチ博士は、ファエトンはパラスから分かれた破片が軌道共鳴の影響を受けて軌道が変化した、という仮説を検証するシミュレーションを行った。大型の小惑星パラスからちぎれた仮想的な1000個の破片の軌道をシミュレートし、木星と5:2または8:2の軌道共鳴状態にある場合、軌道がどのように変化するか調べた。すると、5:2の共鳴状態にあった破片の約44パーセントは、地球の近くを通過するファエトンの軌道に最短で30万年、多くは170万年で到達した。8:3の共鳴状態にあった破片の約47%は、最短で50万年強、多くが500万年以内にファエトンの軌道に到達したという。

小惑星の軌道進化(軌道の変化)は初期条件の小さな違いによって大きく異なる「カオス」という現象の影響も受ける。このため、パラスのどの部分から破片が分かれるかによっても軌道進化の結果が異なる。とはいえ、より厳しい条件でシミュレーションを行った以前の研究の場合でも、5:2の共鳴状態にあった破片の8パーセントはファエトンの軌道に到達したという。

JAXAは、こうした進化の謎を持つ小惑星ファエトンの探査を検討している。「DESTINY+(デスティニープラス)」と呼ばれる探査機は、小惑星探査機はやぶさ2に近い、重量480キログラム程度の探査機でファエトンに接近し、ファエトンから放出され、流星となるちりが宇宙空間にある間に観測する。炭素を含む小惑星から地球に飛来したちりは、地球への有機物の供給源となっている可能性があり、その実態を解明する目的だ。宇宙基本計画工程表平成30年度改定によれば、DESTINY+は2021年度末にイプシロンロケットでの打ち上げを目指し、打ち上げから2年ほどでファエトンに接近して観測を行うことになる。

12月の夜空を彩ったふたご座流星群の源、小惑星ファエトンはより大きな小惑星パラスから分かれた“家族”である可能性が高まってきた。軌道の進化から導かれた小惑星どうしをつなぐこの仮説を、DESTINY+の探査が裏付けることも期待できる。