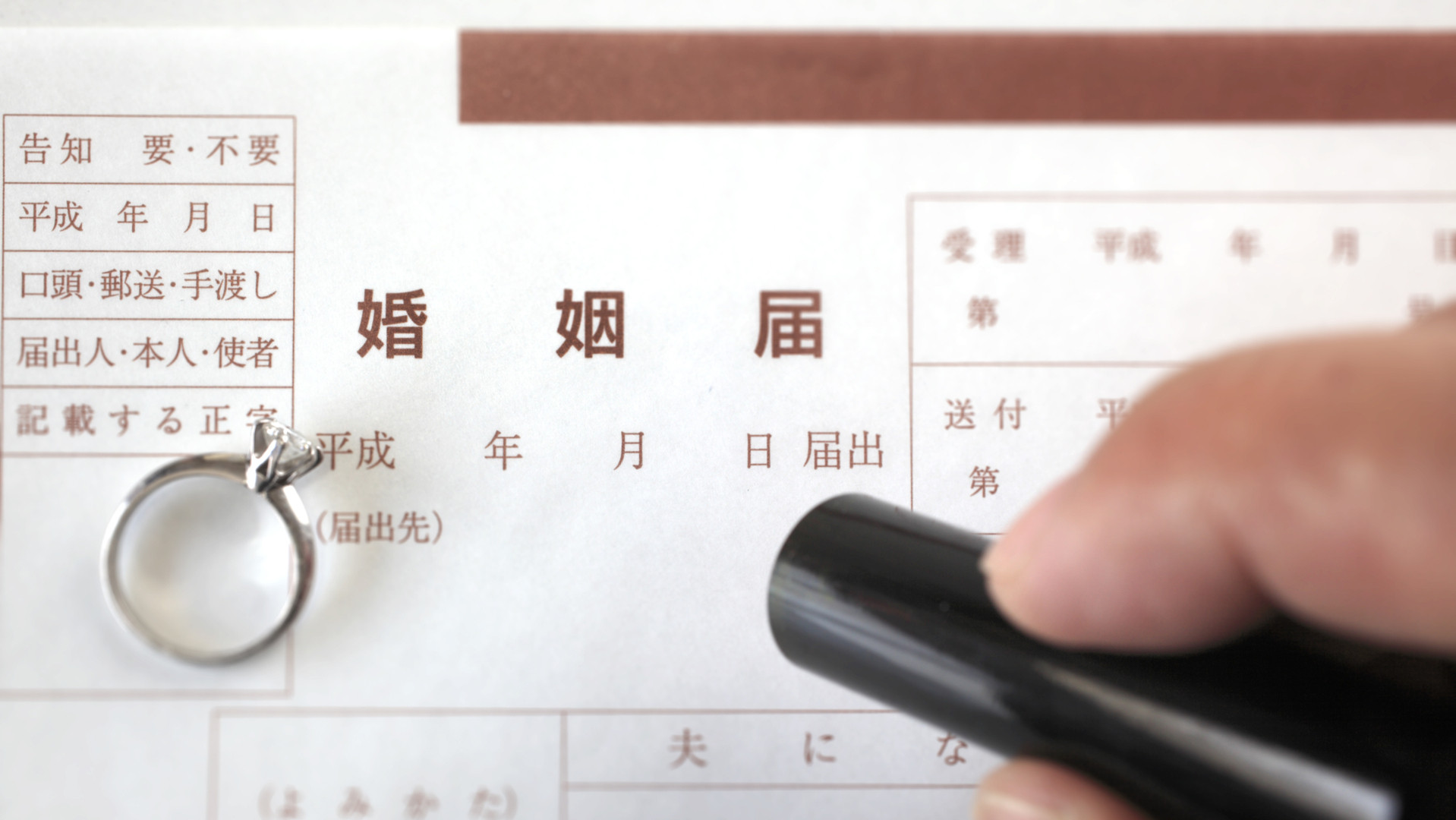

「婚姻届」や「離婚届」も脱ハンコ!?~「婚姻届」「離婚届」にハンコが必要な理由

政府が「脱ハンコ」方針を進める中、上川陽子法相は今月9日の記者会見で「行政手続きでの押印などの見直しを強力に推進するという政府の方針に沿って検討している」と述べ、婚姻届と離婚届の押印を廃止する方針を表明しました。

法務省によると、押印の廃止を検討しているのは、婚姻や離婚のほか出生や死亡、養子縁組など戸籍に関する届け出手続きです。

そこで今回は、そもそもなぜ戸籍に関する届け出手続きにハンコが必要なのかを婚姻届を例に深掘りしてみたいと思います。

結婚を成立させるには「届出」が必要

民法は、婚姻(結婚)は、戸籍法により届け出ることによって成立するとしています。

民法739条(婚姻の届出)

1婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

「届出」とは

このように、結婚は役所に婚姻届を届け出ることで成立します。では、届出とは一体どのような行為をいうのでしょうか。

届出とは、役所に対して一定の事項を通知する行為であって、そのことが法令で義務付けられているものをいいます。

届出に必要な書類がそろっている、定められた様式で届出が記入されているなど、法令が定める形式上の要件を満たす届出が提出先とされている役所に届いたときは、「届出をする」という手続上の義務は完了したことになります。

したがって、役所は、形式上の要件を満たす届出が正しい提出先に到達したら、その届出を受理しなければなりません。

ただし、形式上の要件を満たす届出が正しい提出先に到達しても、その届出の内容に誤りがある場合など、その届出の根拠となる法令の要件を満たしていないものは、届出としての法律的な効果は発生しません。

ハンコは「戸籍法」に規定されている

このように結婚は役所に婚姻届を届け出ることによって成立しますが、届出書の記載事項は戸籍法に次のように規定されています。

戸籍法29条(届書の記載事項)

届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。

一 届出事件

二 届出の年月日

三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示

四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格

このように、婚姻届にハンコが必要な法的根拠は戸籍法29条に求められます。

「証人」もハンコが必要

前掲の民法によると、婚姻届には、当事者の他に成年の証人2人以上の署名も必要です。そして、証人も戸籍法によってハンコが必要となります。

戸籍法33条(証人を必要とする事件の届出)

証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。

ハンコの「種類」に決まりはない

戸籍法を見てお気づきの方もいると思いますが、印の種類は規定されていません。そのため、実印(役所に届け出ている印で印鑑登録証明書が発行されるもの)ではなく認め印の使用が認められています。そのことも、法務省が婚姻届や離婚届等の押印を廃止しても支障がないと判断した理由の一つのようです。

押印なしでも受理

また、法務省によると、省令に基づく実際の運用では押印がなくても本人の署名があれば受理されています。したがって、今回の検討は、実のところ押印の法的な義務付けをなくす方向と捉えることになります。

「脱ハンコ」の先にあるもの

押印の廃止が検討されているのは、今回見た婚姻届のほか、離婚や出生や死亡、養子縁組など戸籍に関する届け出手続き全般となります。そして、脱ハンコの先には政府が進める行政のデジタル化があります。そうなると役所に出向かなくてもオンラインで婚姻届などの身分関係の届け出も可能となるわけですが、成りすまし等で自分が知らない内に結婚していたということも無きにしも非ずです。脱ハンコと合わせて本人確認等を含めた法制度の確立が求められるところです。

関連記事