樋口尚文の千夜千本 第194夜『樋口真嗣特撮野帳』(樋口真嗣 著)

猛烈なあがきと厳粛な祈りの設計図

樋口真嗣監督が『シン・ゴジラ』に続いて『シン・ウルトラマン』でも日本アカデミー賞の監督賞で顕彰され、その女房役をつとめてきた尾上克郎特撮監督が芸術選奨文部科学大臣賞を受賞するなど、往年の映画業界および批評家、観客の特撮に対する偏見や蔑視のようなものはみごとに吹き飛ばされつつあって、これには快哉を叫ぶばかりである。この快挙の最大の貢献者である樋口真嗣監督が、意外や初の本格的単著を上梓したのだが、これがまた意表をつく本だ。

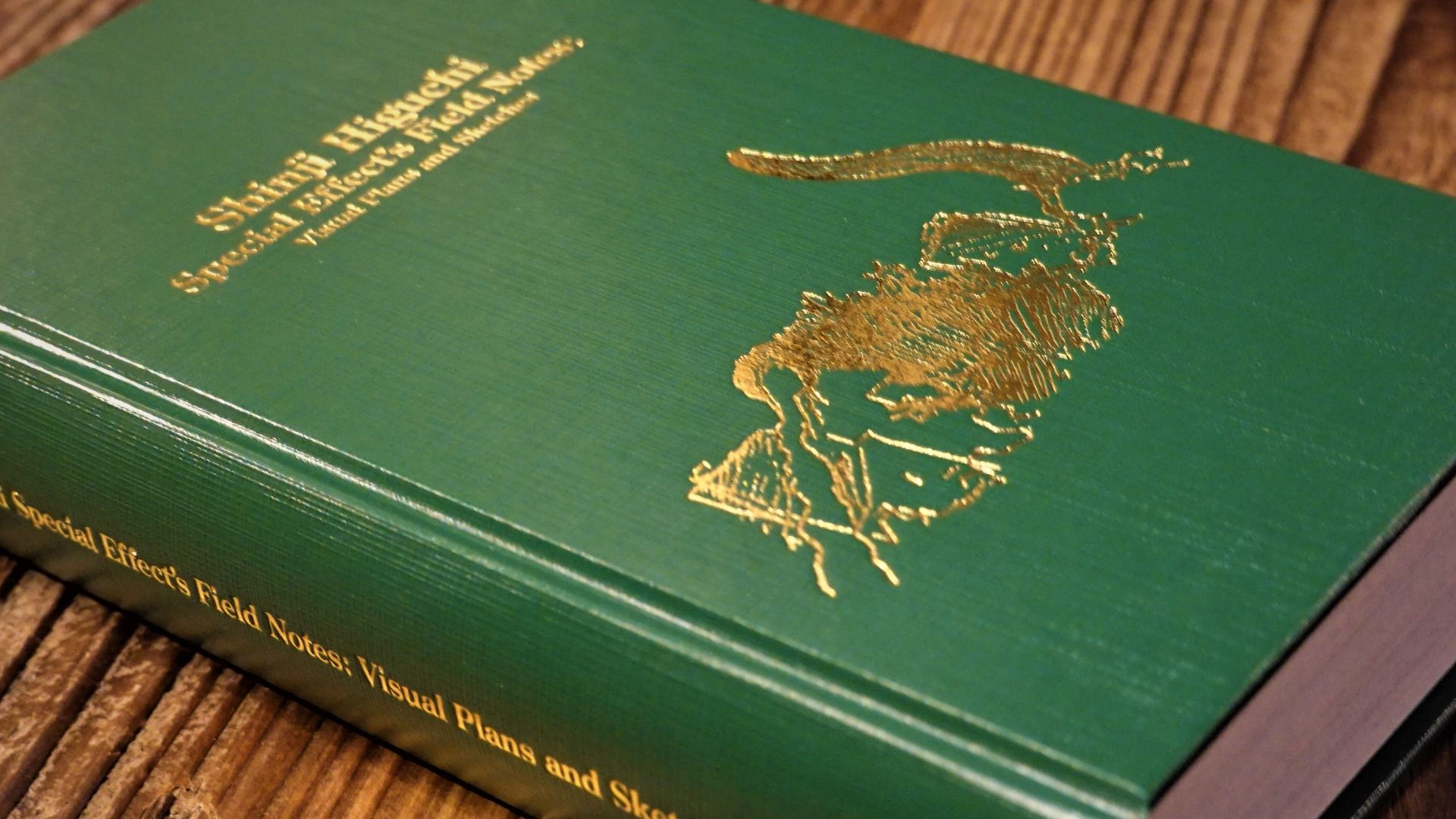

名づけて『樋口真嗣特撮野帳』(パイ インターナショナル刊)。ちなみに野帳とは、1959年に誕生した測量士のための小サイズの帳面のことである。作業着のポケットに入るコンパクトさと、野外の机がないところでも書ける硬い表紙が特長で、高度成長期の建設業界で重宝されたのを皮切りに、今やさまざまなフィールドワークなどで愛用されている。樋口監督のように撮影所やロケ現場などで忙しくしている人にとって、特撮ビジュアルを思いついた瞬間に記録できるこの帳面は長年にわたる頼もしい味方であるわけだが、なんとこの著書は野帳に描かれた特撮コンテを集めたという異色篇である。

それにしても樋口監督のコンテは、眺めているだけで最終的な映像の狙いや肌ざわりまでもが鮮やかに伝わってくる。精彩な書き込みがなされている場合はもとより、たとえばガメラやウルトラマンのフレーミングや動きを割とシンプルに図示した場合も、そこに籠められた監督の意図が明快に理解できる。私は黒澤明監督の絵コンテを大量に預かって手もとでじっくり観察したことがあるが、特に晩年の黒澤監督のコンテは細部が実に奔放な筆致で描かれていきいきとはしているが、もうそれ自体が一幅の絵画という感じで、スタッフがあれを指針とした場合はどうしてもそれを再現せねばという「圧」になってしまうのではないかと思われるほど絵としての精度が高いのだった。だが、樋口監督のコンテはほどよく余白があって、そこには「以下よろしく」と各スタッフの知見に待つ姿勢が読める。

そして本書の造本も野帳を束ねたようなシズル、随所にインサートされる補足コメントのまるで本当に付箋を貼ったかのような立体感など、全体としてデザイン感覚が行き渡っていて、こうした特撮関連本がなぜかどれもこれもデザインの洗練とは無縁であることへの不満も解消してくれる。樋口監督は装幀家としてのセンスも素晴らしく、拙著も一冊デザインしていただいたが、実に洒落ていてスマートだった。このレイアウト感覚、デザイン感覚こそが、実は樋口監督の特撮を圧倒的に秀でたものにしているものだと思う。

対して特撮がトリック撮影の範疇に留まって安づくりなものに終わってしまう時、ほぼ間違いなく共通しているのは「世界をどういう視点からどう切り取るか」への留意である。その切り取り方への畏れがなく、たとえばただ状況としての「爆発」や「破壊」を漫然と撮っても、それは単なるトリックの記録に過ぎず、作品世界を築くパーツにはなりえないのだ。逆に言えば、その「どう見るか」「どう切り取るか」というセンスを欠く特撮映像というのは間違いなくお粗末なものになってしまうのである。もっと極端に言えば、いわゆる小文字の特撮=トリック撮影を一切排除しても、この「どう見るか」「どう切り取るか」を突き詰めるだけで大文字の特撮映像は実現するのだということをゴダールやタルコフスキー、実相寺昭雄は証明してみせた。それほどに映画がSFやファンタジーに踏み込む場合は「視座」への畏怖が欠かせないのだ。

そして『樋口真嗣特撮野帳』を通読して感ずるのも、何よりこの「視座」へのこだわりであり、それが樋口特撮の画期的なところだということに気づかされる。サイレント期から撮影者として映画に関わってきた円谷英二は大過去の人でありながら、もはや身体感覚としてその「視座」の重要さを体得していて、今観てもその特撮映像の数々が鮮やかでダイナミックな「世界観」をたたえつつ作品世界に融合しているさまに驚嘆させられる。それが以後の邦画凋落期を必死に支えた中野昭慶、川北紘一の代になると、おそらく現場の即製条件を映してか「作品」を目指す特撮が「状況」の特撮に後退している箇所が目立ってきていた。その先達のブレスレスを観客として、やがてスタッフとして眺めていた樋口監督の「あの特撮は本当はこういう狙いであったのでは」という壮大な補完計画が本書に結実しているとも言えるだろう。

事ほどさように本書は樋口監督の特撮の、最も重要な部位である「視座」を集めたシャトーブリアン全集でありつつ、さらにもう一歩実に興味深いステージにまで踏み込んでいる。後半の著者インタビューのテクストでは、樋口監督がいかなる特撮体験、映画体験のもとに生まれてきたのかというクロニクルが語られるのだが、最も興味深いのは「特撮」監督として勇名を馳せた樋口監督が『ローレライ』で「本篇」監督も手がけることになった際のとまどいへの言及だ。それを樋口監督は「画力の通じぬ世界」と呼ぶが、要はやっかいで扱いにくい生身の俳優を束ねてゆくことの難しさにここで直面し、「何を言ったか記憶がないくらいの茫然自失状態」さえ経験する。このことへの謙虚で飾らない言及が、本書をいちだんと深いものにした。

というのは、本書に集められたコンテ画の数々は、あくまで紙に描かれた「世界観」の指針であり理想像であって、いかなる精巧な映像化作業をもってこれらを具現化しても、ミニチュアやボディスーツといった「物」やVFXの「データ」が何ひとつ悔いなきかたちで作品に結実してくれることはあり得ない。まして「物」や「データ」より御しがたい俳優という「人間」が絡んでくると、いよいよ理想との乖離にさいなまれることになる。「特撮」監督であれ「本篇」監督であれ、映画監督というものは(全能の巨匠呼ばわりされる黒澤明であろうと)そういう理想をどこで諦めるか、どこで現実と折り合いをつけるかという「負けいくさ」を味わうばかりの因果な仕事なのである。そして本書に収められた尖鋭な意図と意欲みなぎる設計図の数々は、その「負けいくさ」をいくらかでも自分の側に引き寄せるための猛烈なあがきであり、厳粛な祈りなのである。