中学生へのセクハラは20年前と比べ4倍増 背景に「校則」の影響も

「セクハラ問題」で永田町が揺れています。財務省の福田淳一前事務次官は18日夜、女性記者へのセクハラ疑惑の報道を受けて辞表を提出し、報道陣の取材に下記のように答えています。

記者「セクハラに対する認識が甘いのでは?」

福田「今回、何でしたっけ、『言葉遊び』のところが結構、あの、ご批判を受けた。なるほど、その、今の時代というのはそういう感じなのかなと」

福田前事務次官はセクハラ行為について否定しています。一方、今回の被害者がテレビ朝日の女性記者だということがわかり、翌19日、テレビ朝日が記者会見を開くなど、事態が沈静化する兆しはいまだ見えてきません。

一方、セクハラというと「会社の上司が部下に」というように、労働環境下におけるパワーバランスのなかで起きているものと捉えられがちですが、そんなことはありません。中学生や高校生へのスクールセクハラが増えていることが最近の調査で明らかになってきました。

10代の50人に1人が「性的に触られた」

「『今日、下着、青色だったでしょう?ダメだよ』と男性の先生から言われて怖かった」

これは民間有志で発足した「ブラック校則をなくそう!プロジェクト」に寄せられた女子中学生の声です。

同プロジェクトは3月8日、ブラック校則や不適切指導に関する調査結果(10代から50代までの男女4000人が回答)を発表しました。

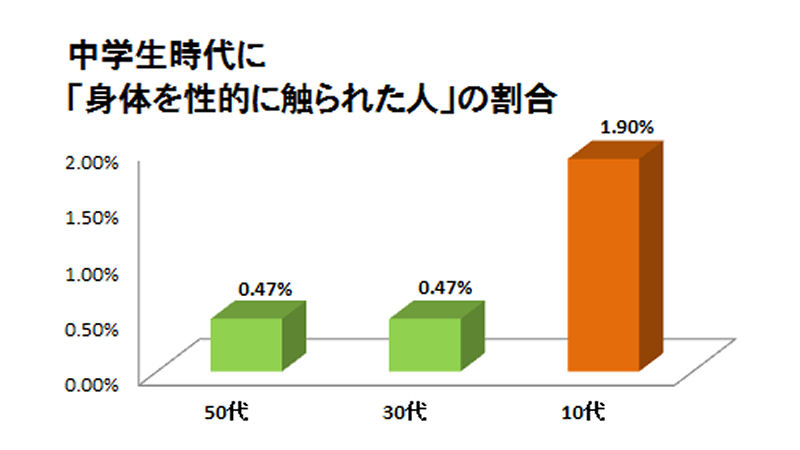

調査によると「中学生時代に身体を性的に触られた」と回答した人は10代は1.9%、30代だと0.47%。回答差に開きが見られました。このほかにも注目すべき回答結果が出ています。

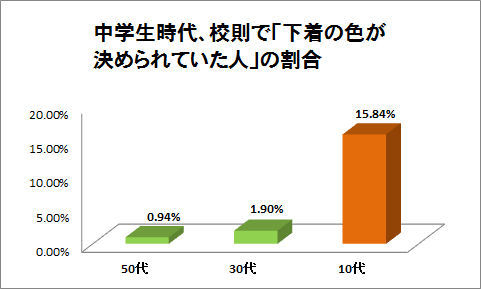

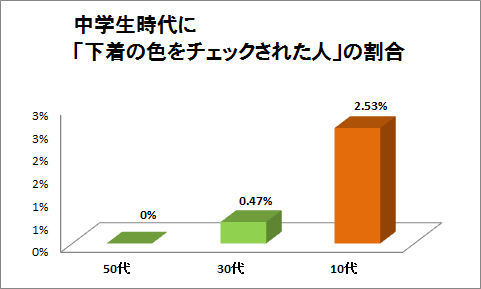

10代の回答者の6人に1人が、中学時代に校則で「下着の色」が決められていました。こちらも30代や50代と比べると10代のほうが顕著に高くなっています。また、校則で下着の色を決めるだけでなく「下着の色をチェックされた」という人の割合も10代が顕著に高くはなっていました。

この結果も年齢が若くなればなるほど増えていることがわかります。ただし、確実な増加傾向だと言えるには「さらなる分析が必要」だというのが同プロジェクトの認識です。しかし「セクハラはよくない」と言われて久しいように思いますが、数字を見ればその流れと逆行しているかのようです。

生徒指導の一環?

前述の女子中学生は、おそらく「下着の色」が校則で決められていた学校であり、それゆえ男性教員は「指導」という意識で注意したのかもしれません。つまり「下着の色をチェックされる」「身体を性的に触られる」というセクハラ行為は、学校において校則という制度のもと「生徒指導の一環」という認識のなかで行なわれている可能性があるのです。

こうした現状に対し「子ども110番」の電話相談員や「チャイルドライン」の受け手養成講座などで長年「子どもと性」の問題に取り組んできた安達倭雅子(あだち・わかこ)さんは警鐘を鳴らします。

「女子生徒の下着を女性教師がチェックをするのであればセクハラにあたらないと考える人もいますが、それは大きなまちがいです。他人が干渉すべきでないことに干渉していますし、これは誰がやってもセクハラです。校則で下着の色を指定するのはパワハラですが、そうしたハラスメントが子どもを管理するという名目で許容しているのが学校の現状なのでしょう」(安達)。

共有すべき前提と問題点

そもそもセクハラというのは「多いか少ないか」という論点で議論する問題ではありません。1件でもあってはいけない問題です。権力のある大人が、立場の弱い子どもを「性的に触る」のは、どんな理由があれ人権侵害なのは前提として共有される必要があります。

そのうえで大きな問題があります。セクハラを受けた場合、中学生は助けを求められる場がほとんどない、ということです。

今回、テレビ朝日の女性記者は上司に相談したものの「二次被害を招きかねない」などを理由に取りつく島がありませんでした。その結果として週刊誌に持ち込み、明るみに出たということでした。

一方、大学などでは「ハラスメントに関する相談窓口」を設けるところが増えてきていますが、中学校などではこうした取り組みが進んでいるとはまだまだ言えません。各都道府県の取り組みを見ても「先生や教育委員会などに相談して」と告知するだけにとどまっているところも散見されました。

ほかの先生に相談することは大きなリスクをはらみます。しかも、「下着の色のチェック」については、生徒指導の慣例として続けられていれば、それ自体が「うちの学校の当り前」になります。

このように指導の名を借りたセクハラが生じやすい環境においては、子どもは声を上げづらいだけでなく、上げたとしても拾ってくれるかはわかりません。その場合、本当はイヤだけれど、ガマンしてしまうケースも生じやすくなってしまうのではないか、という懸念をぬぐえません。

冒頭に紹介した女子中学生の「怖かった」という声はまさにその問題点を指摘するものだと思います。

自衛策は大事、でもその前に

今回、女性記者の勇気ある告発が発端となり、あらためてセクハラが注目されています。しかし、学校でのこうした現実はその報道からこぼれ落ちてしまうでしょう。

セクハラである行為をセクハラでないかのように扱うことは、すでに中学から始まっているわけです。

この状況を前にして「録音を取る」「記録しておく」「信頼できる相談先はここ」という現実的な自衛策を明示することはたしかに大切です。

しかし、それだけではセクハラの被害者である子どもへの負担感があまりに大きすぎるのではないでしょうか。

被害者に負担をかけるのではなく「下着の色をチェックするなどの行為は、生徒指導ではなくセクハラだ」という前提が共有されることが大事だと考えています。前述の安達さんは子どもへの性教育を行なう場合、教員や親といった周囲の大人がまず性教育を学ぶ必要性を訴えています。

子どもたちは世の中の大人がセクハラという問題にどう対応するのか、しかと見ていると思います。子どもたちに「大丈夫、安心して」と伝えるためにも、セクハラという人権侵害は許さない。「今はそういう時代なんだ」ということを示していかなければいけないと思います。

【2018年4月25日18時85分 加筆修正】