「武装難民」に対してどのように対応することができるのか 〜国際人道法の視点から〜

議論となった麻生発言

麻生副総理・財務相の発言が議論を呼んでいます。

麻生太郎副総理は23日、宇都宮市内での講演で、朝鮮半島から大量の難民が日本に押し寄せる可能性に触れたうえで、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と語った。

麻生氏はシリアやイラクの難民の事例を挙げ、「向こうから日本に難民が押し寄せてくる。動力のないボートだって潮流に乗って間違いなく漂着する。10万人単位をどこに収容するのか」と指摘。さらに「向こうは武装しているかもしれない」としたうえで「防衛出動」に言及した。

出典:朝日デジタル

この発言を受けて、インターネット上には、「常軌を逸する」「弁護の余地がない」などと批判の声が集まっているようです。

麻生太郎氏の「武装難民来たら射殺するのか」発言に左派団体や識者ら猛反発

「武装難民」とは

ところで、この「武装難民」という言葉自体は聞き慣れませんが、インターネット上で検索したところ、2002年3月29日の「しんぶん赤旗」など過去にも用例はあり、国会の答弁でも出ているようです(2006年11月9日法務委員会・山田正彦議員の質問)。

「武装難民」という言葉に、明確な定義があるわけではありませんが、おおよそのところ、「難民を装ってまたは難民に混じった戦闘員、脱走兵、ゲリラやテロリスト」であるか、もしくは、「明確な意思・目的を持たないものの、難民の中に混じっている武装集団」を指すと考えて良いでしょう。実際に、東ティモールやソマリア、イラクやリビア、南スーダンなどの紛争地域では、難民に混じって武装集団が難民キャンプに入り込んでいる事例は多く報告されています。

「戦争のルール」の枠組み

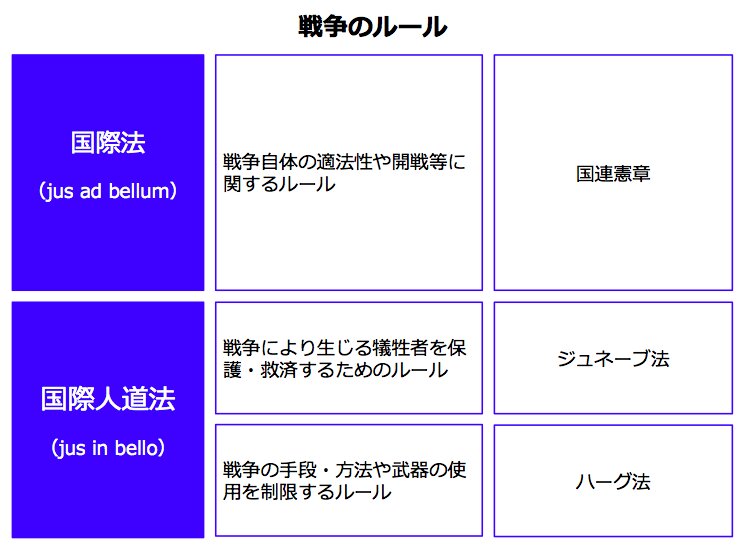

戦争のルールには大きく分けて2つの枠組みがあります。

まず、戦争自体の適法性や開戦等に関するルールを定める「国際法」があり、ラテン語では、「jus ad bellum(ユス・アド・ベルム)」といいます。具体的には国連憲章などがこれに当たります。

そして、実際に戦争が始まった場合における交戦法規として、「国際人道法」があります。こちらはラテン語で、「jus in bello(ユス・イン・ベロ)」といいます。

国際人道法は、さらに、戦争により生じる犠牲者を保護・救済するためのルールである「ジュネーブ法」と、戦争の手段・方法や武器の使用を制限するルールである「ハーグ法」にわかれます。

ジュネーブ法は、赤十字国際委員会が中心となって起草したもので、1949年の4つのジュネーブ諸条約と、1977年のジュネーブ諸条約の2つの追加議定書が中心となっています。

これに対して、ハーグ法は、ニコライII世がハーグで開いた第一回世界平和会議を起源としており、代表的なものとして以下のような条約があります。

- ハーグ陸戦法規(1907年)

- 毒ガス議定書 (1925年)

- 武力紛争時の文化財保護条約(1954年)

- 細菌兵器禁止条約 (1977年)

- 環境改変技術敵対的使用禁止条約(1977年)

- 特定通常兵器禁止・制限条約(1980年)

- 化学兵器禁止条約、対人地雷禁止条約(1997年)

ジュネーブ法における文民保護規定

さて、今回問題となるのは、「武装難民」が、国際人道法上、「戦闘員か文民か」というポイントです。

文民保護については、ジュネーブ第四条約(正式名称:戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーブ条約)が規定しています。

そこで、文民の定義を見てみますと、次のような規定があります。

ジュネーブ第四条約 第4条〔被保護者の定義〕

この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、いかなる時であると、また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争当事国又は占領国の国民でないものとする。

このように第四条約では、文民として、敵国国民と、紛争当事国または占領地にいる第三国の外国人を対象としています。これは、かつては、自国民を攻撃する国は通常はありえないと考えられていたためで、国際人道法は紛争当事国の自国民は保護の対象とはしていなかったのです。しかし、第2次世界大戦時のユダヤ人への迫害などを踏まえ、保護されるべき文民の定義は、第一追加議定書により拡大されています。

第一追加議定書 第50条第1項

文民とは、第三条約第四条A(1)から(3)まで及び(6)並びにこの議定書の第四十三条に規定する部類のいずれにも属しない者をいう。いずれの者も、文民であるか否かについて疑義がある場合には、文民とみなす。

ここでは、正規兵、民兵、義勇兵、および武装集団の構成員でないものがすべて「文民」の対象に含まれるとされています。

さらに第一追加議定書第73条では、

第一追加議定書 第73条

敵対行為の開始前に、関係締約国が受諾した関連する国際文書又は避難国若しくは居住国の国内法令により無国籍者又は難民と認められていた者については、すべての場合において、かつ、不利な差別をすることなく、第四条約第一編及び第三編に定める被保護者とする。

として、無国籍者や難民も文民に含まれることが定められています。

このように、仮に朝鮮半島で戦争や武力紛争が起こり、そこから難民が大量に日本に押し寄せてきた場合、彼らは、ジュネーブ条約にもとづき文民として保護されることになるわけです。

文民に対しては、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護を受け(第一追加議定書51条1項)、攻撃の対象としてはならないことになっており、また、文民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇は、禁止されています(同2項)。

もっとも、保護を受ける条件としては、敵対行為に直接参加していないことが必要です(同3項)。敵国や占領国の安全にとり有害な行動、スパイ活動、破壊活動(サボタージュ)を行うと条約の保護の権利を失うことになります。たとえば、アメリカの占領下にあるイラクにおいては、一部の民間人が米に対する敵対行為を行っていますが、この場合当該民間人は条約による保護を受けず、占領軍によって拘束されたり、訴追されたりする可能性があります。

また、当該敵対行為を行う者に対し、自己防衛のために反撃することは、通常違法行為とはならないとされています。

もっとも、敵対行為に直接参加しているかどうかはかなり難しい判断となりますので、赤十字国際委員会は次のような基準を設置しています。

- 当該行為は、武力紛争当事者の軍事行動もしくは軍事能力に不利な影響を及ぼすおそれがあるか、または、直接の攻撃から保護される人もしくは物に対して、死、傷害もしくは、破壊を与えるおそれがあるものでなければならない(危害の敷居)

- 当該行為と、当該行為または当該行為が不可欠の一部をなす協同軍事行動のいずれかから生じるおそれのある危害との間に、直接的な因果関係の結びつきがなければならない(直接因果関係)

- 当該行為は、一方の紛争当事者を支援し、かつ、他方の当事者を害するかたちで必要な危害の敷居を引き起こすことが明確に意図されたものでなければならない(交戦者とのつながり)

「武装難民」への対応策は

ここで、問題となっている、「武装難民」ですが、仮にこれが「難民に偽装した戦闘員、脱走兵、ゲリラやテロリスト」を指しているとすれば、これはジュネーブ法が定める「文民」には該当せず、北朝鮮の国家としての意思を受けて、または戦闘集団として組織だって行動しているものだとすれば、場合によっては「国又は国に準じる者による戦闘行為」であるとして、これに対する自衛隊の防衛出動(自衛隊法第76条)も可能であると考えます。場合によっては「射殺」する事態も想定されます。

もっとも、「武装難民」が、そこまで組織だっておらず、単に武装したならず者の集団であった場合には少し話が変わってきます。この場合でも、日本国民に対する敵対行為に直接参加している場合には、上記同様、文民としての保護を受けないこととなります。しかし、「国又は国に準じる者による戦闘行為」ということが難しくなりますので、自衛隊による防衛出動の要件を満たさず、治安出動(同81条)か、海上警備行動(同82条)をとることとなるでしょう。当該集団の武装のレベルによっては警察による対応も可能かもしれません。

さらに、武装していたとしても、敵対行為に参加していないとすれば、文民として保護しなければならないこととなり、これに対して攻撃を加えることはできなくなります。この場合は「射殺」することは当然できません。

今回、麻生副総理が、このような問題提起をした事自体は、個人的には評価できることだと思います。政府の役割は、国民の生命・財産を守ることにあるのですから、あらゆる事態を想定して検討しておくことは必要です。可能性は決して高くはないと思いますが、戦場となった朝鮮半島から難民が大量に押し寄せ、たとえば対馬などにやってくることは、可能性として否定しきれないでしょう。その中に武装した集団が紛れ込んでいた場合、現地の警察で対応可能なのか、自衛隊の出動が必要なのか、現地住民の安全をどう警護するのか。これらについて、「あり得ない事態なので検討しなくともよい」とする結論には賛同しかねます。

そして何よりも、麻生副総理のように政府の要職にある人物がこのようなことを考えることはとても重要です。このあたりの議論をきちんとしておかないと、結局は現場の指揮官や隊員にすべての責任を負わせることとなってしまうのです。緊急時において現場の自衛や海上保安庁の隊員が迷いなく状況に対応することができるようすることは不可欠です。最終的に現場の判断に委ねてしまうことは、シビリアン・コントロールの観点からも問題があります。有事の際の交戦法規など法整備を行っておくことは、我が国における急務であると考えます。