前例なき性愛表現に挑んだ『愛のコリーダ』、大島渚の息子たちは多感な少年期、世間の目とどう闘ったのか

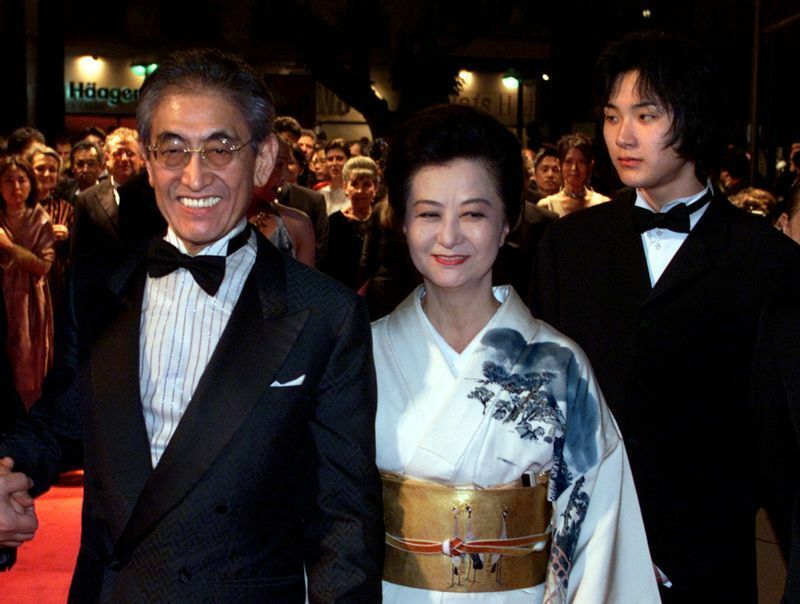

天才にして鬼才。反骨の精神にあふれた、日本の映画史にその名を永遠に残す、故・大島渚監督。その代表作と言ってもいい2作が修復版として劇場公開される。その2作とは、大島作品で最大のヒットとなった、1983年の『戦場のメリークリスマス』と、俳優たちに、いわゆる「本番」をやらせて、「わいせつか、芸術か」で社会現象を起こした1976年の『愛のコリーダ』だ。

『愛のコリーダ』は、もちろん日本では映倫の審査を経て、あちこちにボカシが入っての公開だったが、脚本や劇中写真を収めた書籍版が「わいせつ物頒布罪」にあたるとして裁判に発展。大島監督による「わいせつ、なぜ悪い」というコメントは当時、マスコミで大きく取り上げられ、波紋を呼んだのである。

『愛のコリーダ』が公開された1976年、大島監督の長男は13歳、次男は7歳だった。映画監督である父親が、作品そのものではなく、センセーショナルな話題で世間の注目を浴びる。多感な年頃の彼らは、どんな思いで過ごしていたのか。ネットやSNSなど存在しなかった時代とはいえ、おそらく複雑な思いを抱えていたに違いない。

「エロ監督の息子」と呼ばれて

長男の大島武氏は現在、東京工芸大学の教授であり、芸術学部長。専門はビジネス実務論、パフォーマンス研究。

「中学一年生というのは、性に関する話題にはいちばんデリケートな時期でしょう。そんな年代で、直接ではないにしろ『エロ監督の息子』と呼ばれたことは正直、つらかったですね。友達が僕の家に来て、そういった類の本がないか、探されたこともあったくらいです」

『愛のコリーダ』にまつわる記憶を、武氏はそのように振り返る。「エロ監督の息子」という表現は強烈だ。『愛のコリーダ』の一つ前の作品で、父親の映画監督としての仕事を誇りに思ったばかりだったという。

「父はテレビのクイズ番組などにも出演していましたから、特別な人という認識はありました。『愛のコリーダ』の前に、父が監督した『夏の妹』という作品があり、主演が特撮ヒーロー(「アイアンキング」)の石橋正次さんと、人気アイドルの栗田ひろみさんだったので、『お父さんはカッコいい存在』として認識できたのです。その存在がなぜ、よりによって性のテーマで映画を撮るのかと……。それ以来、僕は父の仕事とは関係ないというスタンスをとることになりました」

以来、武氏は『愛のコリーダ』を意識的に遠ざけていた。父の跡を継いで映画の道へ進もうとは一切、思わなかったそうで、父も勧めることはなかったという。ようやく冷静に作品と向き合ったのは、『愛のコリーダ2000』として、2000年に劇場再公開されたときだった。

「若干、トラウマを引きずりつつも、2000年には私も37歳になっていたので、大島渚の息子として映画館で観ようと決意しました。予想と違って、性的興奮を誘うような映画ではなく、逆に驚いたくらいです。改めて気づいたのは、人が観たくない領域に分け入っていくのが、父の生き方だということ。つねに闘う相手を探していたのだと思います。何でも好きなものが観られる今の時代では、むしろ父は闘う相手を見つけられなかったかもしれません」

今では「大島渚の息子」として認識されることは少なくなったというが、その立場は現在の仕事にも生かされている。

「『愛のコリーダ』裁判で問題になった出版物を学生に見せて『きみたちはどう思うか』と問いかけます。『わいせつ、なぜ悪い』というフレーズは彼らにとってもインパクトがあるようですね。今の感覚では、コンビニで売っている本よりも、その表現は明らかにソフトですから」

家宅捜索もあって、家の中に不穏な空気が…

そして次男。大島新氏。2020年、『なぜ君は総理大臣になれないのか』が大きな話題を集めた、ドキュメンタリー監督である。新氏は父の作品を管理する、大島渚プロダクションの代表も務めている。

「30歳くらいまでは、そもそもそういう話をするのもイヤでした」

兄と同じように新氏も思いは複雑だ。『愛のコリーダ』が公開されたのは、小学校に入学したばかりの時期である。

「物心ついて、父の作品だと初めて認識したのが『愛のコリーダ』です。当時、両親は家にいないことが多く、僕ら兄弟は祖母に面倒をみてもらってました。その祖母が『愛のコリーダ』を僕らに知らせたくなさそうにしていたのは、子供ながら察知しました。これは後に母から聞いたのですが、当時は家宅捜索もあったらしく、不穏な空気が漂っていたのでしょう。一方で学校では『お前の父さん、いやらしい映画を撮ってるらしいな』と言われたりして、父はそういう人なのかとショックでしたね」

『愛のコリーダ』の裁判は約5年間続き、無罪が確定する。長男の武氏は高校生になっており、その知らせを素直に喜んだようだが、新氏の感覚は微妙に違う。

「無罪になったからといって、作品自体が変わるわけではありません。ですから父の仕事を遮断するように、日常生活を送っていました。有名人の子供が犯罪に走るケースをよく目にしますが、あの頃の感覚を振り返ると、その気持ちには共感できる部分があります」

新氏は今回の修復版公開を前に、改めて『愛のコリーダ』を観た。

「大島渚のそれまでの作品との大きな違いは、“俳優を生かした”点だと実感しました。父の中にあるフェミニズムも強く感じましたね。主人公の吉蔵が、何でも相手の言うことを聞いてあげる姿に、公開当時、フランスでは女性に好評だった理由もわかった気がします。“純愛“というより、性を真正面からとらえた“純性”の映画でもあるでしょう」

「戦メリ」で、ようやく父の作品を歓迎

今回、公開されるもう一本の『戦場のメリークリスマス』は、ある意味で大島渚作品で最も有名な一本。新氏も「中学2年生で、ようやく劇場で観られるようになったのが『戦メリ』。うれしかった一方で、エロ(『愛のコリーダ』)の次は、男同士の愛かと息子としては、また複雑。当時、スピルバーグやジャッキー・チェンが好きだったので、そういう映画を撮ってほしかった(笑)」と懐かしみつつ、やはり『戦メリ』は、監督・大島渚の特別な作品だと、次のように語る。

「なぜあのような作品を撮ろうと思ったのか、今でも不思議ですし、『戦メリ』には言語化しづらい(言葉で説明できない)パワーを感じるのです。他の作品に比べて、今でも問い合わせが圧倒的に多いですし、世界に与えた影響を実感するのみです。父が『戦メリ』を撮った同じ年代に、僕も『なぜ君は総理大臣になれないのか』を完成させました。同じ監督として、年齢的にどんな考えだったのかに想像を巡らせています」

ジャンルは違えど、同じ映画監督の道に進んだ新氏とは異なり、兄の武氏の『戦メリ』への思いは、一般の映画観客に近い。

「『戦メリ』の頃、僕はバブル時代の大学生で、ビートたけしさんがオールナイトニッポンで『戦メリ』の話をしているのを聴いたり、デヴィッド・ボウイや坂本龍一さんに会える機会があるかも……なんて考えたりして、誇らしい気分を味わいました。こうして話題を作るという意味で、父のプロデューサー的感覚も認識します。自分はまったく違う道に進むと決めていた時期なので、客観的に父の仕事を見られるようになったのでしょう」

大島渚作品の中で最高のものを挙げてもらっても、それぞれ答えが分かれる。

新氏はーー

「なんと言っても『戦メリ』ですね。加えて『絞死刑』や『新宿泥棒日記』などATG(*注)時代の作品からは、父の“闘い”の表現と前衛精神を感じるので大好きです」

武氏はーー

「圧倒的に『御法度』です。父が脳出血で倒れ、僕は口述筆記などもしていました。そんな状況で撮りながら、なおも父の聡明さが発揮されていましたから」

改めて大島渚とは、どんな映画作家だったのか。その質問に新氏は、このように答える。

「個性を言い表せない映画監督なんだと思います。年代によってテーマも変わっていますし、映画人というより、言論人という立ち位置で作品を手がけたように感じられますね。数年前に坂本龍一さんから『世界中の映画監督は、ほぼ絵描きである。しかし大島渚は絵を描けない。ゆえに目立った』と聞かされ、大島渚は左脳の人だと確信しました。ロジカルな思考ゆえに、不朽の名作には恵まれなかったかもしれない。突出した作品は撮りつつ、世界中の誰からも愛された、というわけでもない。じつに複雑な魅力の監督だったのではないでしょうか」

息子であり、同じ映画の道に進んだ大島新氏でさえ、作家としての個性をシンプルに言い表せない大島渚のキャリア。その理由を改めて考えながら、『愛のコリーダ』『戦場のメリークリスマス』に、いま改めて向き合うことは豊穣な体験となることだろう。

※この2作以外も、4/3よりシネマヴェーラ渋谷で「オーシマ、モン・アムール」と題し、多くの作品が特集上映される。

戦場のメリークリスマス 4K修復版

4月16日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次公開

愛のコリーダ 修復版

4月30日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次公開

配給・宣伝:アンプラグド

(c) 大島渚プロダクション

*)ATG=日本アート・シアター・ギルド 1960〜80年代、非商業のアート的作品を製作・配給した映画会社。『青春の殺人者』『サード』『もう頰づえはつかない』『転校生』『家族ゲーム』など数々の名作を送り出した。