スペース・ロックの覇者ホークウィンドの神盤『宇宙の祭典』が怒濤の11枚組で再臨【インタビュー前編】

スペース・ロックの覇者ホークウィンドが1973年に発表したライヴ・アルバム『宇宙の祭典(スペース・リチュアル)』の50周年アニヴァーサリー限定ボックス・セットが2023年9月、海外でリリースされる。

1972年12月の英国ツアーからロンドンとリヴァプール公演のベスト・テイクをセレクトした本作はハードでサイケデリックなロックとヒュンヒュン押し寄せるスペース音が精神を宇宙へといざなうサウンドで歴史的神盤と呼ばれ、時代を超えて畏怖すらされてきたが、今回はオリジナル・マスター・テープからリマスターを施したアルバム本編に加え、ロンドン・ブリクストン・サンダウン/リヴァプール・スタジアム/サンダーランド・ロカルノの3会場でのフル・ライヴ、3公演の16トラック・マスターから再構成した“新しい『宇宙の祭典』”、そして5.1サラウンド・ミックスのBlu-Rayヴァージョンからなる11枚組ボックス。これまでボーナス・トラックを追加するなどして何度か再発されてきたが、まさに“一生モノ”といえる決定盤となっている。

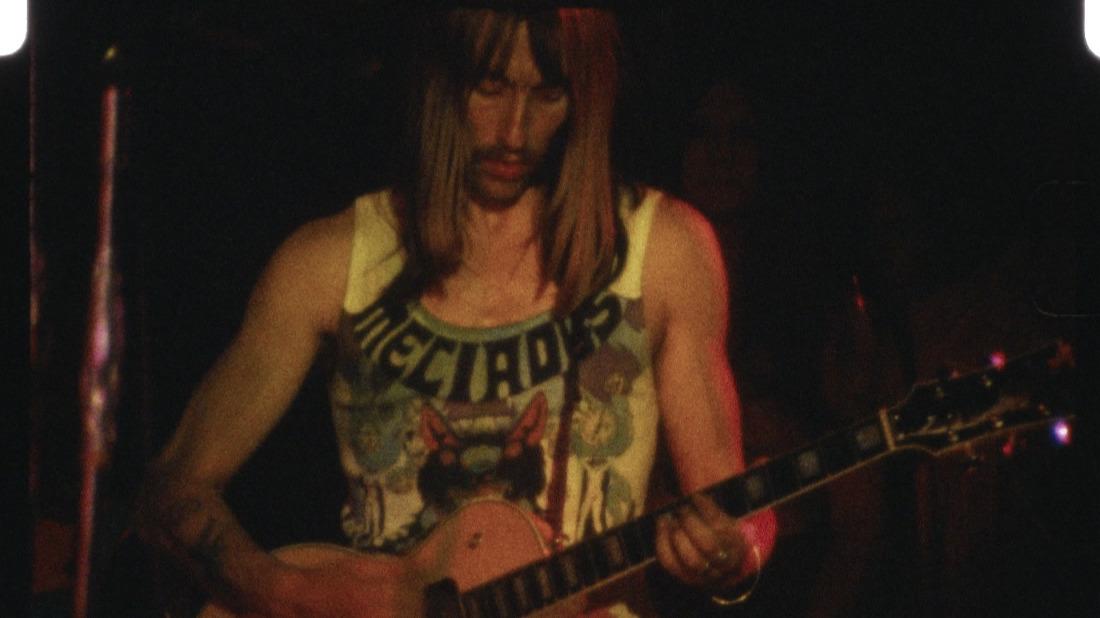

もちろん過去作品の再発だけでなく、ホークウィンドは現役バンドとして前進を続ける。1969年に結成、バンドの創設メンバーで支柱といえるヴォーカリスト兼ギタリスト、デイヴ・ブロックは82歳を迎えたが、ニュー・アルバム『ザ・フューチャー・ネヴァー・ウェイツ』を発表。9月29日にはロンドンの大会場ロイヤル・アルバート・ホールでスペシャル・ライヴを行うなど、まだまだ元気いっぱいだ。彼はホークウィンドの経てきた道のり、そして向かう未来について、熱のこもった口調で話してくれた。

前後編の全2回インタビュー、まずは前編をお届けしよう。

<エリック・クラプトンにちょっとしたコードやフレーズを教えた>

●自らがヘッドライナーを務めるフェスティバル“ホークフェスト”の終結宣言をするなど、活動をペースダウンするのかと思いきや、精力的に前進を続けますね。現在どんな心境ですか?

音楽を楽しみながら毎日を過ごしているよ。ツアーやレコーディングがなくても、週2日は集まってバンド・リハーサルをしている。もう50年以上そうしているし、そうするものだと考えているんだ。もう次のアルバムのレコーディングを終えたところだ。これからミックスして、来年(2024年)4月にリリースする。新作のテーマは“空間と時間”なんだ。“老い”もそのひとつで、数曲でテーマにしている。実はもう1枚、“大自然”を題材にしたアルバムを作っている途中で、4曲書いたところなんだ。そちらの方はボブ・カルヴァートがスポークン・ワードをやっていたり、トランスっぽいダンス・ビートの曲もある。幅広いリスナーに聴いてもらえると思うね。だから2024年にはホークウィンドのアルバムが2枚出るかも知れない。12月には新しいコンピレーションも出して、未発表トラックも数曲収録するんだ。

●9月29日にロイヤル・アルバート・ホールでスペシャル・ライヴ“アン・イヴニング・オブ・ソニック・デストラクション”を行いますが、この会場に思い入れはありますか?

ロイヤル・アルバート・ホールでショーをやるのはこれが3回目だけど、やはり特別な気持ちがあるよ。もちろん、世界のどこのステージであってもベストを尽くすようにしているけどね。ここは毎年“BBCプロムス”コンサートが行われているクラシックの殿堂だ。大きな会場だし、ステージの下に広いスペースがあって、フル・オーケストラの楽器を置くことが可能なんだ。今回はバンドの歴史を網羅するショーになる。ザ・クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンのアーサーも数曲歌ってくれるし、レーザー・ショーやスクリーン映写もして、ヴィジュアル的にも楽しめるライヴだ。日本のファンも大歓迎だよ。ぜひロンドンまで来て、一緒に楽しんで欲しい。

●ロイヤル・アルバート・ホールで定期的にライヴを行っているアーティストといえばエリック・クラプトンがいますが、彼はホークウィンドの『ロード・トゥ・ユートピア』(2018)にゲスト参加、「ザ・ウォッチャー」でギター・ソロを弾いています。エリックとの交流はどのようなものですか?

エリックとは16、17歳の頃から友達だ。当時リッチモンドのコーヒー・バーなんかで十代の若者たちが集まっていて、それで知り合ったんだよ。私の方が年上で、ギターも早く始めたから、公園の芝生に座って、彼にちょっとしたコードやフレーズを教えたりした。ブルースを弾いたり、シードル(リンゴ酒)を飲んだりしながらね。その後、私はヨーロッパで路上演奏に出かけたし、彼はヤードバーズでスターになった。それでも顔を合わせると「元気?」って話していたよ。ヤードバーズ結成前のキース・レルフ、彼の妹のジェーンとも友人だったんだ。知人が“クロウダディ”という、ザ・ローリング・ストーンズが出演していたクラブを仕切っていたこともあるし、みんな顔なじみだったよ。“イール・パイ・ジャズ・クラブ”が溜まり場だった。懐かしい日々だな。

●エリックとはずっと連絡を取り合っていたのですか?

しばらく連絡が途絶えていたけど、ずっと「今度一緒に何かやろうよ」と話していた。『ロード・トゥ・ユートピア』に参加してもらったし、ホークウィンドがギルフォードでライヴをやったとき(2019年11月25日、“G-ライヴ”)ゲスト出演してくれたんだ。エリックの側から「ステージに上がって2曲ほど一緒にやりたいけど、良いかい?」と言ってきて、結局1時間ぐらいステージで共演した。彼は難聴気味だから、コード進行を大声で伝える必要があった。「次はDだよ!」と叫ぶと「オーケー。Bだね!」という感じで、大変だったよ(苦笑)。でも実はエリックのギターはホークウィンドの音楽と相性が良いんだよ。またジャムをやってみたいね。こないだ彼が企画したジェフ・ベック・トリビュート・コンサートを見に行ったんだ(2023年5月)。彼のギターはやはり輝いていたよ。

●それから60年以上が経って、ホークウィンドは2023年にアルバム『ザ・フューチャー・ネヴァー・ウェイツ』を発表しました。新作の音楽はどんなものですか?

多彩なアルバムだよ。ロックの反復コードにクラシックとエレクトロニクスの要素が加わって、古くて新しいホークウィンド像を築き上げている。ティモシー・ルイスがエレクトロニクスで大きな役割を果たしている。オーケストラ・アルバム『ロード・トゥ・ユートピア』のミックスをウェールズの“ロックフィールド・スタジオ”でやったとき、ティモシーがエンジニアだったんだ。彼と話すうちにミュージシャンであることを知って、「うちでキーボードを弾いてみない?」と誘ったら、「ぜひ!」と乗ってきたんだ。実は彼は『未知なる写本〜ゼノン・コーデックス』(1988)でもアシスタント・エンジニアを務めていたんだ。彼が若手時代からホークウィンドと関わりがあると告げられて驚いたよ!

●ティモシー・ルイスがサイポールサンドラ(Thighpaulsandra)名義でソロ・アーティストとして活動、またジュリアン・コープ、スピリチュアライズド、コイル、ワイヤー、ティム・バージェスらと共演していますが、最初からそのことはご存じでしたか?

レコーディングするまでまったく知らなかった。“ロックフィールド・スタジオ”のエンジニアという認識だったんだ。でも一緒にやってみると、すごく豊富なアイディアを持った実力のあるミュージシャンであることを知った。ティムがステージ上にいることで、私のプレッシャーが軽減されるんだ。以前は自分がキーボードを弾かねばならなかったけど、彼がいることでギターとヴォーカルに専念することが出来るからね。ライヴでは彼のソロ・スポットもあるし、現在のバンドの重要な一部だよ。来年出るホークウィンドの新作でも彼はキーボードとシンセサイザーを弾いている。将来的にティモシーと全面共作する本格エレクトロニック・アルバムを作っても面白いかも知れない。

●ホークウィンドはエレクトロニクスとどのように付き合ってきましたか?

私たちは初期からサウンドの実験を行ってきたんだ。ギターにエコー・ユニットをかけたりナイフでスライドを弾いたり、シンセサイザーを取り入れたりね。それはキャリアを通じて行ってきて、『イット・イズ・ザ・ビジネス・オブ・ザ・フューチャー・トゥ・ビー・デンジャラス』(1993)などにも実験的な要素がある。Macコンピュータを使うようになったことで、さまざまな扉を開くことが出来た。ただ、コンピュータとの付き合い方は年を経るごとに難しくなってきたよ。テクノロジーが進歩するのと同時に、頭がボケてくるからね(苦笑)。

<音楽があればドラッグなんて要らない>

●『宇宙の祭典(スペース・リチュアル)』は1972年12月のロンドンとリヴァプールでのライヴ音源を収録、1973年5月にリリースされましたが、当時のバンドはどんな状態でしたか?

それまでのアルバムはトップ20ヒットを記録していたし、ブリクストン・サンダウン(現ブリクストン・アカデミー)みたいな大きな会場でプレイしていた。でも私たちは常にアンダーグラウンドなメンタリティを持っていた。それでよくチャリティ・ライヴをやって、収益を団体に寄付していたんだ。野生動物の保護とかね。アフリカで2頭半のクロサイを救うのに貢献したよ。それからツアー用にバンを2台買ったし、PA機材にもかなりの金額を投じた。贅沢をするためでなく、バンドと音楽を前進させるために投資したんだ。私たちは幸運だったと思う。ずっとファンから支持を得てきて、最近のアルバムもどれもチャートの50位ぐらいに入るんだ。こういう音楽をやっているオールドタイマーとしては悪くないと思うよ(笑)。

●当時スタジオ・アルバムを3作発表した時点で、何故ライヴ・アルバムを出すことにしたのですか?

ライヴ・アルバムを出すというアイディアは、当時のマネージャーが出したのだと思う。ホークウィンドのライヴは毎晩すごく盛り上がっていたし、それを作品としてパッケージするべきだと考えたんだ。そのアイディアに当時契約していた“ユナイテッド・アーティスツ”が乗った。バンドはいつものように演奏しただけだよ(笑)。でも過剰に気負ってしまうことなく、リラックスしてプレイしたのが良い結果を生んだんじゃないかな。当時のステージの興奮をよく捉えているし、今でも誇りにしているよ。

●当時“ユナイテッド・アーティスツ”との関係はどのようなものでしたか?

ホークウィンドは“リバティ・レコーズ”からデビューしたけど、レーベルが“ユナイテッド・アーティスツ”に吸収されたんだ。マーティン・デイヴィスとアンドリュー・ローダーという2人が運営していて、良いレコード会社だったよ。当時彼らはノイ!やカンのような刺激的なアーティストと契約して、私たちは彼らとツアーすることが出来た。アンドリューは本を書いて、当時のことを振り返っている(『Happy Trails : Andrew Lauder's Charmed Life and High Times in the Record Business』/2023)。ホークウィンドについても書かれているし、当時のオルタナティヴな音楽シーンについて知るには良い本だと思う。

●初期ホークウィンドは1960年代後半のサイケデリア・ブームからどのように触発されたでしょうか?

イギリスのサイケ・ブームは1960年代後半から1970年代初頭のものだった。ブルース・ブームからグラム・ブームにかけて、並行する形で存在していたんだ。ホークウィンドの原点にサイケデリアの影響があったことは間違いないよ。私はホークウィンドを結成する前、ザ・フェイマス・キュアーというサイケ・バンドをやっていたんだ。1967年頃、サーカスのテントを張って、オランダをツアーしたこともあった。ステージ後ろのスクリーンにオイル・スライドを映したりしていたよ。それからいくつかの前身バンドを経て、ホークウィンドへと至るんだ。

●新作『ザ・フューチャー・ネヴァー・ウェイツ』に「オルダス・ハクスリー」という曲を収録していますが、彼の著作から影響は受けたでしょうか?

「オルダス・ハクスリー」を書いたのはもう1人のギタリストでキーボード奏者マグナス・マーティンなんだ。ただ当時ハクスリーは誰もが読んでいたし、“知覚の扉”を開こうとしていたよ。ホークウィンドがドラッグ・ミュージックと言われることがあるのは知っているけど、私たちはドラッグ中毒でも何でもない。音楽があれば、ドラッグなんて要らないよ。

●『宇宙の祭典』の頃、ホークウィンドのライヴにはダンサーのステイシアが出演していましたが、彼女を起用したのは誰のアイディアだったのですか?

私たちはコーンウォール州のレッドルースでショーを行うためにバンで向かっていた。ステイシアはガソリンスタンドで働いていたんだ。彼女は身長が180センチメートルぐらいあって、アマゾネスのようだったんで、ニック(ターナー)が「ステージで踊らない?」と誘った。その夜、彼女はライヴ会場を訪れて、そのままバンドのダンサーになったんだ。それから1975年に結婚するんで、彼女は脱退した。別のバンドのドラマーと結婚したんだ(リモ・フォー、バジャー、アシュトン・ガードナー&ダイクなどのロイ・ダイクと結婚)。そうして別々の道を進むことになった。その後、私たちはミュージシャンでないパフォーマーをステージに上げる必要を感じなかった。それで後任のダンサーを加えることはなかったんだ。

【追記:ステイシア本人は英Prog誌のインタビューで1970年のワイト島フェスティバルでニック・ターナーと知り合ったのがきっかけだったと話している。】

後編記事ではホークウィンドと『宇宙の祭典』のさらに深遠なる宇宙の探求へと踏み込んでいこう。

【バンド公式サイト】

【海外レコード会社サイト】

https://www.cherryred.co.uk/artist/hawkwind/

【日本語でホークウィンドを詳しく知ることが出来る情報サイト】

HAWKWIND DAZE

【関連記事】

スペース・ロックは終わらない。ホークウィンドが最新アルバムと監修コンピレーションを発表

https://jp.yamaha.com/sp/myujin/59222.html

英国スペース・ロックの君主ホークウィンドが新作『ソムニア(夢)』を発表

https://jp.yamaha.com/sp/myujin/49550.html

ノッティングヒルの恋人もビックリ。オムニバス『Deviation Street』で歩む英国アンダーグラウンド音楽の“逸脱した道のり”