作家・佐藤愛子さんからの返事 戦後の長春での惨劇「チャーズ」について

作家・佐藤愛子さんから返事があった。『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』に関するコメントだ。極限状態で人がどう生きるかをとことん問い詰めた意味では、文学だとも言えるとのお言葉を頂いた。

◆作家・佐藤愛子さんからの手紙と電話

7月3日に出版された『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』に関して、作家の佐藤愛子さんから返事を頂いた。

まず、電話での第一声は「わたし、興奮状態にあるのよ!あなた、どうしたのよ、ずいぶんとまあ、腕を上げたじゃない!もう、あなた、書き出しから人の心を鷲づかみにして、わたしね、朝起きて本を開いて、一気に引き込まれてしまって、お茶も飲んでなければ顔も洗ってない状態で、身動きならなくなったんだから、ほんとに大したものだわ・・・」といきなり言われて、言葉が止まらない。

何と言っても小説家・佐藤紅緑(さとうこうろく。1874~1949年)の娘として生まれた佐藤愛子さんは、もう舌を巻くほどの文才と才気に恵まれており、そこに独特の、あの真っすぐな正義感と知性と品性に満ちた性格を持っておられるので、私などから見れば、まるで神様のような存在だ。

そんな方からこのような言葉を頂いて、もうそれだけでも、ここまで生きてきてよかったと、深い感動を覚えてしまった。あまりにもったいないお言葉だ。

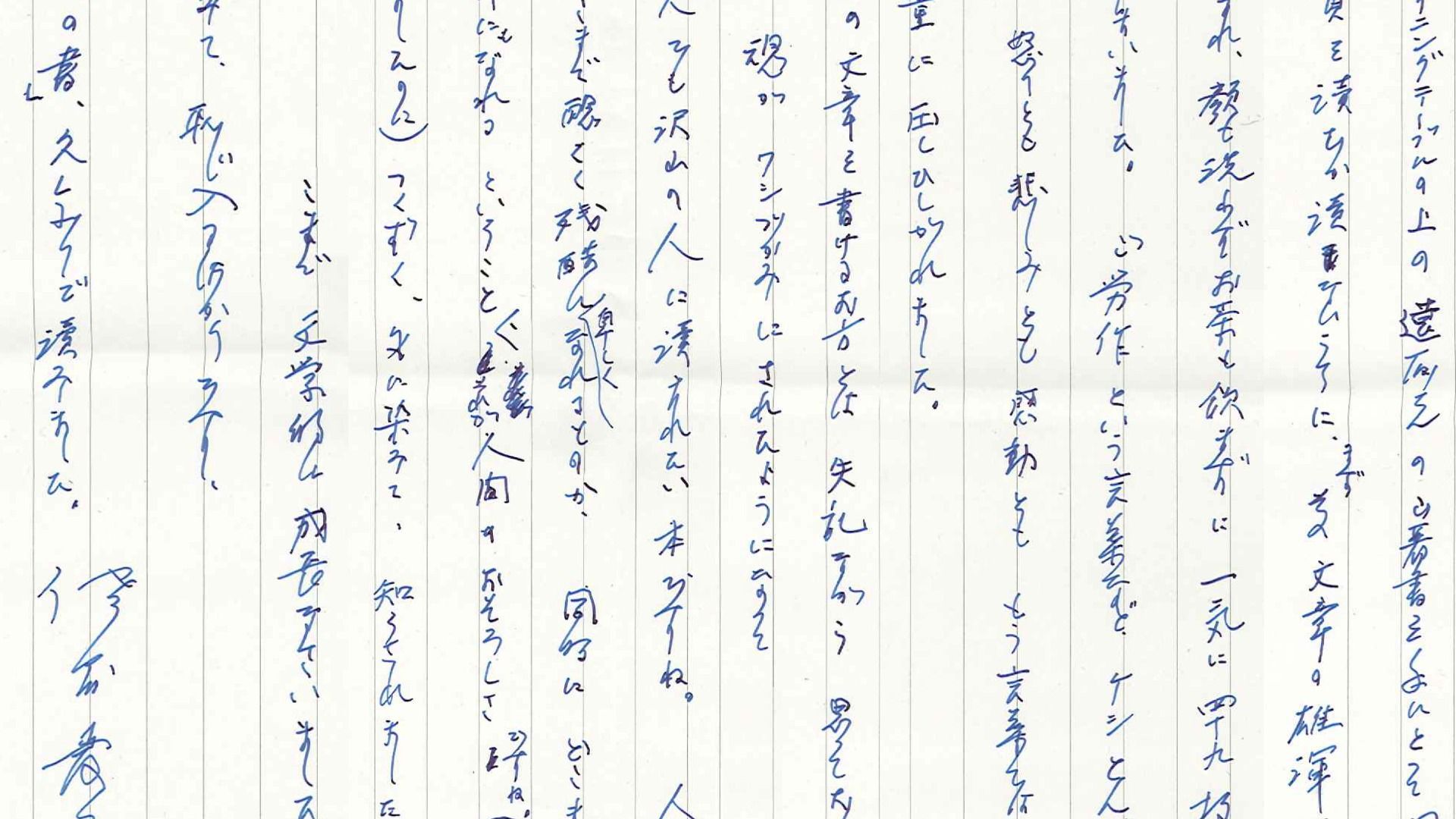

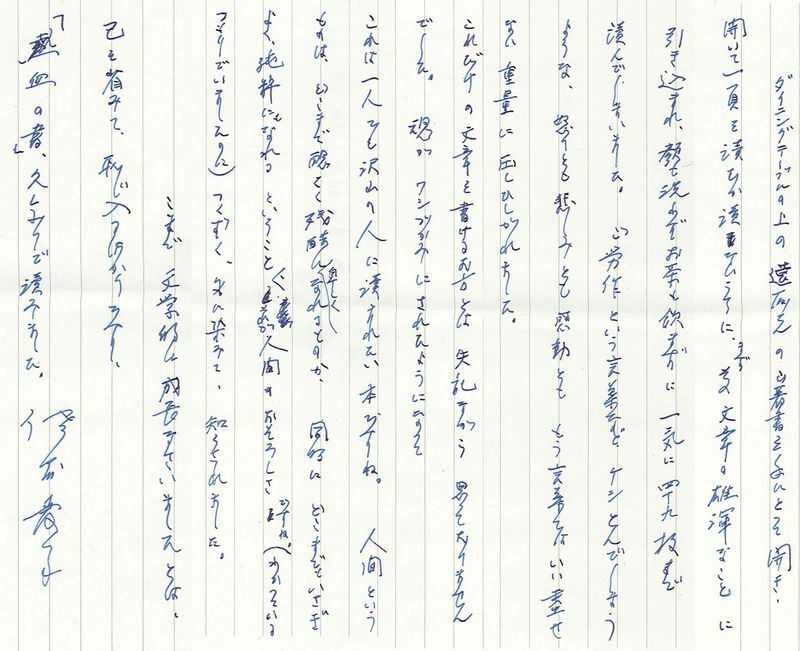

手紙を出してあるから、そちらも読んでくれと言われ、翌日届いた手紙は長文のもので、とても98歳になられた方の筆跡とは思えない見事なものだ。

私信なので公開するのは憚れるが、一部だけ抜き出してお見せしたい。

最後に「佐藤愛子」という文字がある、正真正銘の大作家・佐藤愛子氏の手紙だ。いずれ記念すべき宝物となるだろう。

達筆なので、一応ワードでご紹介する。

――(朝起きてすぐ)ダイニングテーブルの遠藤さんのご著書を手にとって開き、開いて一頁目を読むか読まないうちに、まずその文章の雄渾(ゆうこん)なことに引き込まれ、顔も洗わずお茶も飲まずに、一気に四十九枚まで読んでしまいました(筆者注:電話では「このまま最後まで読んでしまいそうなので、これはいかんと思って、途中で一旦中断したんですけどね・・・」とのこと)。ご労作などという言葉など、ケシとんでしまうような、怒りとも悲しみとも感動とも、もう言葉ではいい盡せない重量に圧しひしがれました。

これだけの文章を書ける方とは 失礼ながら思っておりませんでした。魂がワシづかみにされたようになって・・・・(中略)

これは一人でも沢山の人に読まれたい本ですね。人間というものは、どこまでも醜く残酷で卑しくなれるものか、同時にどこまでもいいさぎよく、純粋にもなれるということ、それが人間のおそろしさですね(わかっているつもりでいましたのに)つくずく、身に染みて、知らされました。

・・・ここまで 文学的に成長なさいましたとは、己を省みて、恥じ入るばかりです。

「熱血の書」、久しぶりで読みました。 佐藤愛子

◆あなたの文章には、『夜と霧』に通じる「祈り」がある

佐藤愛子さんは、電話で続けた。

――あなたの本はね、この上なく残虐な場面の真っただ中にいながら、残虐性を大げさに表現せず、その残虐さの中で生きている人間、それをどう受け止め、どう生きるのか、「人間」を描いている。その意味で、これは「文学」なんですよ。

ほら、ユダヤ人でナチスのアウシュビッツ収容所を経験した人が書いた『夜と霧』があるじゃない?あの人は残虐な目に遭いながらも残虐さを描くのではなく、その中で人はどのようにして生きていったかを描いているのよね。

あなたの描き方はあれに一脈通じるものがあって、「祈り」があるのね。

しかも5歳やそこらの女の子が見つめていたとは思えないような、実に緻密な人間観察と描写があるでしょ?

あれが、どこから来るのかなんだけど、あの柔軟性というか、たおやかな思考があって、それがあなたを支えて来たような気がするのよね・・・。

◆餓死寸前でも歌っていた歌と、朝鮮戦争の灯火管制下での手作りの百人一首

神のごとき大作家に、このようなことを仰っていただいて、もったいない話だが、実はそう言えば、『夜と霧』の作者フランクルは、たしか「極限状態でも耐えられるのは精神性と言うか、思考とか文学とか芸術といった、食べ物とは関係のないものが柔軟性を与えてくれて、生き延びることを可能にする場合がある」という趣旨のことを、どこかで言っていたように思う。

そのとき反射的に思い出したのは、以下の2枚の写真が象徴する場面だ。

一枚目は食糧封鎖で餓死寸前にありながら、声を出すのも苦しいのに、私たちは歌を歌っていた。横になりながら、蝋燭が暗く揺らめく光の下で、息絶え絶えになりながら、それでも歌った。明日まで生き残っているのは誰だろうと思いながら、それでも歌わずにはいられなかった。この情景の詳細は『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』のp.102に書いている。

二枚目は百人一首の札だ。

1950年、朝鮮戦争が始まり灯火管制が強いられたが、そんな中でも父が段ボールの紙に手書きで百人一首の札を作ってくれて、母が全て暗記している上の句を聞きながら、下の句に入ると、必死で札を探した。

餓死体の上で野宿して、恐怖のあまり記憶喪失になっている私は、新たに百人一首を覚える能力は残っていて、それが思考を刺激し、廃人のままで終わらなくてすむ人生を送ることを可能にさせてくれたのかもしれない。

あのとき長春で何が起きたのかに関する概要は、6月27日のコラム<許せない習近平の歴史改ざん_もう一つのジェノサイド「チャーズ」>に書いた通りだ。

人類が二度とこのようなことを繰り返さないように祈るばかりだ。