「ザル法の真ん中に空いた大穴」で処罰を免れた“裏金受領議員”は議員辞職!民間主導で政治資金改革を!

自民党安倍派(清和政策研究会、以下、「安倍派」)が開催した政治資金パーティーに関して、所属議員がノルマを超えて販売した分が派閥から議員側に還流され、その分が、派閥の収支報告書にも、議員の収支報告書にも記載されず“裏金”にされたとされる問題で、12月13日の臨時国会閉会後、東京地検特捜部の捜査が本格化している。近く安倍派に対して強制捜査が行われるとの報道もある。

特捜部は、全国から応援検事数十人を集めて異例の大規模態勢で捜査を行っているとのことであり、直近5年間で計5億円規模に上るとされる安倍派の「裏金」の解明に乗り出すとされ、国民の期待を一身に背負う形となっている。

もともと告発された事実は、「派閥の政治資金パーティーで20万円以上のパーティー券を購入した者の氏名等の不記載があり、その金額が自民党5派閥合計で4000万円あった」という形式的な違反の問題だった。しかし、それを受けて検察捜査が本格化し、パーティー券のノルマ超の売上が裏金として派閥所属議員に還流していた事実が次々と具体的に報じられ、多額の裏金が議員の懐に入っていたことに対して、国民の激しい怒りが燃え上がる状況になっている。

ちょうど、今年10月にインボイス制度が導入され、「会計処理の透明化」の動きが中小企業にも及び、多くの国民がその負担に喘いでいる状況で、政治家の世界の「裏金」という言葉が出てきたため、「領収書不要の不透明な金のやり取り」に対して、強烈な反発が生じたことが、今回の「パーティー券裏金問題」への強い反応の背景にある。

「裏金」が、法的にどう評価され、政治資金規正法にどのように違反するのかということについての話はなおざりにされたまま、批判非難が高まってきたように思える。

しかし、もともと、議員立法で改正が繰り返されてきた「お手盛り」の「政治資金規正法」である。それだけに、刑事罰の適用についても、「裏金問題」を実際に刑事事件化するのが容易ではないことは容易に想像できるはずだ。実際にどのような点が高いハードルとなるのか、具体的に指摘した上、このような問題が起きないようにするための抜本的な対策を提示することとしたい。

派閥側の立件

本件について、刑事立件の対象として二つの方向が考えられる。

まず、捜査対象の中心となるのは、政治資金パーティーを主催した安倍派側の政治資金規正法違反だ。

こちらの方は、政治団体の「清和政策研究会(安倍派)」の政治資金収支報告書について、会計責任者が、政治資金パーティーの収支を正しく記載する義務に違反し、ノルマ超の売上について裏金を還流させた分を収入から除外して記載したことについて、収支報告書の「虚偽記入罪」が成立することは明らかだ。

問題は、その刑事責任がどの範囲に及ぶのか、国会議員にまで及ぶのかだが、報道によれば、安倍派では、森喜朗氏が会長だった1990年代末から、このような「ノルマ超の売上の裏金による還流」の方法がとられていたとのことであり、それを継続していくことの実質的な意思決定は、派閥の「会長」が行っていた可能性が高い。基本的には、この虚偽記入罪の共謀関係は、会長と会計責任者の2人というのが常識的な見方であろう。しかし、その会長の細田博之氏は、既に亡くなっている。

では、会長と収支報告書の記載義務を負う会計責任者との中間に位置する「事務総長」のポストに就いていた国会議員について、「共謀」による虚偽記入罪で処罰できるか。単に、「ノルマ超の売上の裏金による還流」について、従前どおりに行うことを会計責任者から報告を受けていたというだけでは、通常、国会議員について共謀の刑事責任を問うことは困難だ。安倍派の収支報告書の記載について、幹部の国会議員の刑事立件も容易ではない。

「裏金」受領議員側の立件の困難性

さらにハードルが高いのは、「裏金受領議員」側の刑事立件だ。議員名と金額と、「政治団体の収支報告書に記載していないこと」が次々と報じられるが、ほとんどの議員が「捜査中」を理由に説明を拒否していることに対して、国民の反発が高まっており、これらの「裏金受領議員」は収支報告書の不記載・虚偽記入罪で刑事立件され処罰されるのが当然のように思われている。

しかし、現行政治資金規正法には、そのような「政治家個人が受領する裏金」の処罰が困難だという、「ザル法の真ん中に空いた大穴」の問題がある。

この点については、かつて2009年頃、陸山会事件の際に、自民党大物議員への裏金の供与が報じられた際にも指摘したし、Yahoo!記事では、2021年2月の【政治資金規正法、「ザル法」の真ん中に“大穴”が空いたままで良いのか】で、また、今年公刊した【“歪んだ法”に壊される日本 ~事件・事故の裏側にある「闇」】でも、第2章「「日本の政治」がダメな本当の理由~「公選法」「政治資金規正法」の限界と選挙買収の実態」で、「「ザル法」の真ん中にあいた“大穴”」と題して「大穴」の問題を指摘してきた。

「裏金の授受」は、受領した事実を記載しない収支報告書を作成・提出する行為が不記載罪・虚偽記入罪等となるのであり、その授受自体が犯罪になるのではない。

国会議員の場合、個人の資金管理団体のほかに、自身が代表を務める政党支部があり、そのほかにも複数の関連政治団体があるのが一般的だ。つまり、一人の国会議員が管理する財布が複数あることになる。

それぞれの財布について、会計責任者が収支報告書を提出する義務はあるが、裏金というのは、領収書も渡さず、いずれの政治資金収支報告書にも記載しないことを前提にやり取りするものであり、通常は、複数ある議員の関連政治団体のうち、どの団体に帰属させるかは考えない。

ノルマを超えたパーティー券収入の還流は銀行口座ではなく現金でやり取りされ、収支報告書に記載しないよう派閥側から指示されていたとされている。その議員は、どの政治団体の収支報告書にも記載しない前提で、「裏金」として受け取り、そのまま、どの収支報告書にも記載しなかった、ということである。そうであれば、どの収支報告書に記載すべきだったのかが特定できない以上、(特定の政治団体等の収支報告書の記載についての)虚偽記入罪は成立せず、不可罰ということになる。

政治団体ではなく政治家個人宛の寄附として裏金を受領したということであれば、個人あての寄附は禁止されているので(21条の2第1項)、それ自体が違法である。敢えてそのような個人宛寄附として受領したというのであれば、違法寄附と認識して受領したことについての自白が必要だ。

また、裏金を、個人的用途に費消したり、個人的蓄財に充てられたりしていれば、個人の所得ということになり、税務申告していなければ脱税となる。但し、国税と検察で「逋脱犯の告発基準」を取り決めており、逋脱所得が単年度2500万円以上位でなければ脱税の刑事事件にはならない。

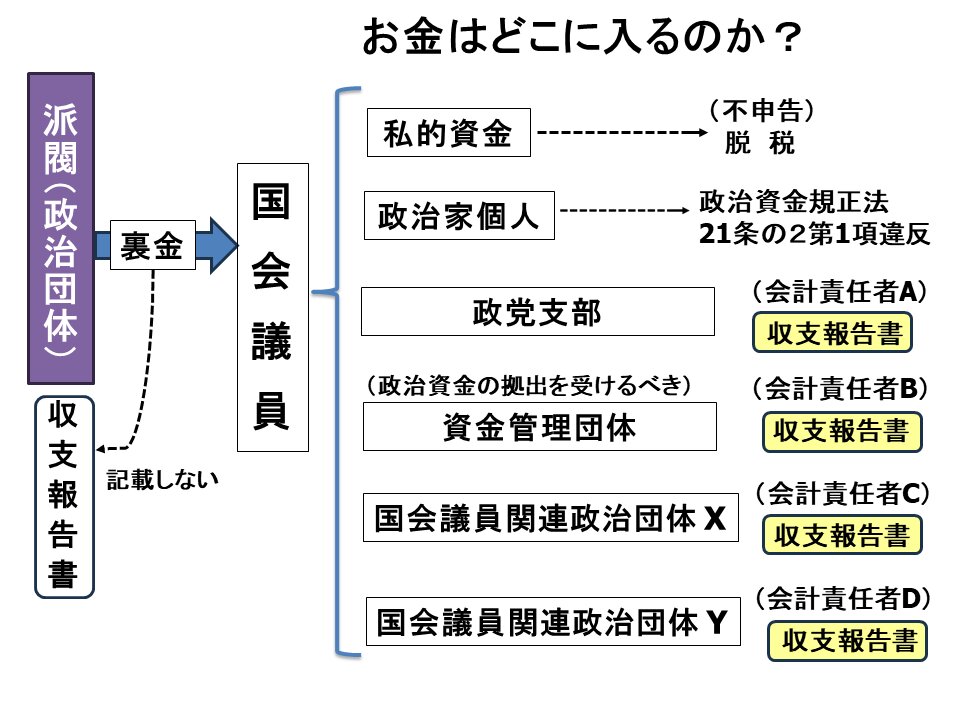

このことを図示したのが以下である。

政治資金としての処理に関しては、図で示したように、政党支部、資金管理団体、その他の団体など多数の「国会議員関係団体」が存在しており、違法な政治家個人宛の寄附ということもあり得る。「裏金」として受け取っている以上、個人宛か、或いは、どの団体宛か、収入の帰属先を考えておらず、どの収支報告書に記載すべき収入かを特定できない、ということなのである。

国会議員刑事立件の高いハードル

このように考えると、安倍派側、所属議員側、いずれも国会議員の刑事立件には高いハードルがある。

それなのに、検察が、大規模捜査態勢で、年末年始返上で国会議員本人の聴取も含めた捜査を行おうとしている。検察は、「裏金受領議員」の刑事立件を目論んでいるように思えるが、それは、どのような考えによるものなのだろうか。

素朴に思いつくのは、「裏金受領議員」の関連政治団体、政党支部すべて列挙して、「清和政策研究会からの寄附収入を、いずれの収支報告書にも記載しなかった」とする公訴事実での起訴だ。

「どの政治団体の収支報告書にも全く記載していないのだから、不記載罪が成立するのが当然」という世の中の「常識的な見方」からは、一見、合理的なように思える。

しかし、収支報告書不記載罪というのは、個別の政治団体、政党支部ごとに選任され、収支報告書の作成・提出義務を負う会計責任者が、収支報告書に「記載すべき事項」を意図的に記載しないことによって成立する。つまり、どの団体の会計責任者が、どのような事項を記載しなかったのかという、「記載義務違反」を具体的に特定しなければ、政治資金規正法の犯罪事実にならない。「いずれの収支報告書にも記載しなかった」とする公訴事実では、犯罪の主体が特定されない。そのような事実で起訴しても公訴棄却は免れないだろう。

議員本人に不記載罪の刑事責任を問うことができるのは、会計責任者に不記載罪が成立し、議員との「共謀」が認められる場合だ。そこで、何とかして「裏金」の帰属先の政治団体を特定することが必要になる。検察としては、議員側に「裏金を本来帰属させるべきであった団体」を特定させるため秘書や議員本人に特定の団体の収支報告書の訂正を行わせ、それについて、当初から当該収支報告書に記載すべきであったと認める「自白」をとる、という方法も考えられる。

3200万円の裏金受領を認めた池田佳隆衆院議員は、資金管理団体の収支報告書の記載を訂正して、同金額を寄附として記載したようであり、今後、このような「収支報告書の訂正」の動きが拡がるかもしれない。

しかし、「裏金」として受領したものである以上、特定の収支報告書に記載する前提ではないはずであり、記載すること自体が「裏金」との認識と矛盾する。また、検察が帰属を認める「自白」をさせようとしても、国会議員にとっては、罰金刑でも公民権停止で議員失職につながるので、応じる可能性は低いであろう。

上記の池田議員も、収支報告書の訂正について、「(政党からの)政策活動費だと認識して受け取り、政治資金収支報告書には記載していなかった」と説明している。これは、安倍派側から受領した時点で、当該資金管理団体の収支報告書に記載すべきだったと認識していたことを認めたものではなく、要するに、「領収書不要の政党から個人あての寄付と認識しており、収支報告書の記載は全く考えていなかった」という趣旨である。このような説明を通されたら、その裏金について、収支報告書に記載すべきであった団体を特定できないので「収支報告書不記載罪」で起訴することは困難だ。

また、政治家個人として違法に寄附を受けた罪を適用するためには、前記のとおり、当事者双方の自白が必要となる。しかも、罰則は1年以下の禁錮・罰金と軽く、公訴時効は3年であり、時効の起算点が収支報告書提出ではなく、寄附の時点なので、2020年までのパーティー収入に関するものは時効だ。処罰できるのは2年分だけということになる。

検察は「大穴」に気づいていないのか?

捜査のプロである東京地検特捜部が、ザル法の政治資金規正法のど真ん中の大穴に気づかないで捜査に着手したのだろうか?と疑問に思われるかもしれない。

しかし、それは十分にあり得ることだ。

私が、「ザル法のど真ん中に空いた大穴」の問題を指摘し続けてきたのは、検事時代の捜査実務経験によるものだ。

1993年に東京地検特捜部に在籍していた際、ゼネコン汚職事件の捜査で、取調べでの恫喝、威迫、騙しによってストーリー通りの調書に署名させる「暴走捜査」が冤罪を生む構図(後年、同事件を題材に書いたのが推理小説【司法記者】講談社文庫)に反発し、特捜部と決別することになった。それ以降、広島地検特別刑事部長、長崎地検次席検事等として、地方で検察の独自捜査を行ってきたが、そこで最大限に活用したのが政治資金規正法の罰則だった。

そうした捜査の中で、業者から多額の裏献金が政治家にわたった事例で、政治資金収支報告書の不記載罪・虚偽記入罪を適用しようと考えたこともあったが、その都度「ザル法のど真ん中の大穴」に阻まれ、刑事立件を断念したケースが複数ある。

一方、立件できた事件として、2003年の「自民党長崎県連事件」がある。自民党長崎県連の幹事長と事務局長がゼネコン各社から受け取っていた献金について、領収書を交付して収支報告書に記載して処理する「表の献金」と、領収書を交付せずに受領する「裏の献金」が同様の形態で授受されていた。そのため、「裏の献金」も「自民党長崎県連宛ての寄附」であったことの立証が容易だった。

東京地検特捜部が手掛けた事件でも、日歯連事件、坂井隆憲議員事件など、過去に政治資金規正法違反で立件された事件の殆どは、特定の政治団体をめぐる事件であり、資金の帰属先の特定に問題がなかったケースだ。多額の現金の裏金が政治家にわたった事例が、政治資金規正法違反で起訴された例はほとんどない。

それだけに、特捜部側が、「ザル法のど真ん中に空いた大穴」の問題についての認識が希薄だったとしても不思議はない。

「大穴」で処罰を免れた議員は、議員辞職を

合計で数億円が裏金として議員個人にわたっていることが判明したのに、東京地検特捜部の捜査によっても、国会議員がほとんど処罰されなかった場合、国政の世界で多額の裏金を得て、領収書もなく自由に使える状態が恒常化していることに対して、国民の怒りが爆発することは必至だ。

政治資金規正法の目的に著しく反する行為であるのに、それに対して罰則適用ができないのは、企業・団体献金の受け皿としての政党支部を含め、政治家に複数の「財布」の存在を認め、収支報告書の作成・提出を個々の団体の会計責任者に義務付けている現行の政治資金収支報告制度の仕組み自体によって生じている「ザル法のど真ん中の大穴」という構造的な欠陥によるものだ。

そのような「構造的な欠陥」も、もとはと言えば1994年の政治資金規正法の改正の際に、政党助成制度の導入と引き換えに、企業・団体献金を廃止する方向を打ち出したのに、議員個人が代表となる政党支部が企業・団体献金の受け皿となる「抜け道」を認めたことで、「政党支部」と「資金管理団体」という「2つの財布」の存在が、事実上制度化されたことに根本的な問題がある。そのような政治資金制度による「大穴」を放置してきたのは、主として、与党自民党の責任であり、その中心派閥として政治権力を欲しいままにしてきたのが安倍派である。その安倍派の所属議員が、法目的に著しく反する政治資金の「裏金」を受領しておきながら、自ら作り出した「大穴」によって刑事責任を逃れ、議員の地位にとどまることなど、到底許されることではない。

「裏金」を受領したことを認めた上で、「大穴」によって処罰を免れた場合には、その議員は、政治責任をとって議員辞職し、次期選挙において改めて有権者の信を問うのが当然だ。

政治資金制度改正の歴史

一方で、不透明な裏金のやり取りに厳正に対処できるよう、政治資金規正法の改正が必要であることは言うまでもない。

国会は国の唯一の立法機関である。しかし、国会議員の重大な利害に関わる政治資金規正法・公職選挙法等については、利害関係者である国会議員だけの自主的な議論に委ねているだけでは、実効性のあるルールが作られるわけがない。

政治資金規正法が制定されたのは昭和23年、当初は、「政治資金は国民の民主主義への参加のための浄財」という考え方から、収支の公開が中心で、寄附の「制限」はほとんど規定されていなかった。

その後、昭電疑獄、造船疑獄のほか、黒い霧事件など政界をめぐる事件が多発し、政治腐敗への批判が高まり、昭和30年代に入って、国民の間から政治資金制度改革を求める声が高まったことを受け、1961年に「選挙制度審議会設置法」が制定され、有識者と民間人による審議会の場で政治資金制度改革が議論され、66年には、企業団体献金の禁止等を盛り込んだ「第5次選挙制度審議会答申」が出された。この頃、長谷部忠、中野好夫、市川房枝など、日本を代表する言論人が中心となった「政治資金規正協議会」の提言も行われた。これを受けて、政治資金規正法、公職選挙法改正案が国会に出されたものの、自民党側の消極姿勢もあって審議は進まず、審議未了廃案を繰り返していたところ、昭和40年代末に表面化した「田中金脈問題」での国民の批判の高まりを受けて登場した三木武夫首相の強いリーダーシップによって、1975年に、ようやく「第5次選挙制度審議会答申」に基づく政治資金規正法改正法が成立した。

その直後から、ロッキード事件、ダグラス・グラマン事件等を受けて、政治倫理確立が当時の大平内閣の重要な政治課題になり、民間有識者及び関係閣僚からなる首相諮問機関「航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会」が設置され、「政治家個人の政治資金の明朗化」を提言、1980年に政治資金規正法改正法が成立、政治家個人の政治資金の公開のための「指定団体制度」「保有金制度」等が導入されたが、多くの「抜け穴」があり実効性がないものだった。

1980年代末、リクルート事件等で自民党は政権を失い、1994年、細川内閣の連立与党と自民党の合意で「政治改革四法」が成立、選挙制度改革・政党助成制度の導入に伴い政治資金規正法の大幅改正が行われた。企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)と、政治家個人が政治資金の拠出を受けるべき政治団体としての「資金管理団体」に限定(当初は、資金管理団体にも企業・団体からの寄附が年間50万円まで認められていたが、2000年1月1日以降は禁止)され、法違反に関する罰則の強化、有罪確定時の公民権停止規定が導入された。

資金管理団体に指定されると、資金管理団体の届出をした政治家からの寄附については個別制限の適用をうけないなどの特典があるが、政治家に関連する寄附の入金先が資金管理団体に限定されるわけではない(2008年、「国会議員関係政治団体」に関して、全ての領収書の開示、第三者による監査を義務付ける制度が導入されたが、これも国会議員に関する政治資金の収支が複数の団体で行われることを前提にしている)。

こうして、現行の政治資金制度の枠組みが作られたのであるが、その中で、議員個人を代表とする政党支部が企業・団体献金の受け皿となることが認められたことから、国会議員は少なくとも政党支部と資金管理団体という「2つの財布」を持てることになり、それ以外にも「国会議員関係政治団体」がありうるので、「複数の財布」の存在が事実上制度化されている。それが、「政治家個人への裏金」に関する「ザル法の真ん中の大穴」につながっているのである。

抜本的な政治資金制度改革のため「民間主導の議論の枠組みの創設」を

現行法の枠組みのままで直ちにできる「大穴」の是正策としては、国会議員の政治活動に関連する政治資金の「財布」全体を総括する「国会議員政治資金総括収支報告書」の作成提出を義務付ける制度の導入が考えられる。それによって、国会議員たる政治家が現金で「裏金」を受領した場合に、それがどの団体・政党支部に帰属するものかが不明であっても、その議員に関連する収入である以上、総括報告書に記載しなければならないことになり、「政治資金規正法の大穴」が塞がれることになる(【前掲拙著】)。

そして、抜本的な政治資金制度の改正としては、政治家個人が代表となる「政党支部」を廃止し、政党支部への企業・団体献金という「抜け道」をなくすこと、そして、国会議員の収入を帰属させる政治団体を資金管理団体のみとし、「国会議員の財布」を一元化することだ。

さらに本質的な問題は、今回の問題で露呈したように、自民党派閥や国会議員側に「政治資金の透明性」という、政治倫理として当然の要請に対する認識も、「領収書不要の裏金」に対する抵抗感も希薄だということだ。その大きな原因が、「政治家個人への寄附の禁止」について「政党からの寄附」が除外され、党本部から幹事長等の政治家個人に活動費等の名目で渡った政治資金について収支報告書の公開の対象外となることから、「領収書不要の資金」が事実上許容されていることにある。前記の池田議員のような「収支報告不要の金と思った」との弁解が出てくるのも、根本的には、現行法に「政治家個人への寄附の禁止の抜け穴」があるからなのである。

政治資金規正法21条の2第2項を削除し、政党からのものも含めて、収支報告書の提出が義務付けられていない「政治家個人」に対する寄附を全面的に禁止することが不可欠である。

これらの抜本改革は、これまで脈々と続いてきた日本の政治風土そのものをも変えることになりかねないものでもある。それだけに、その当事者である国会議員だけに委ねることでは、実効性がある改革を期待することは困難だ。

1966年に設置され、その後、政治資金制度改正の議論の中心となっていた「選挙制度審議会」は、1994年改正では、国会議員は加わらず、形だけのものになり、政治資金規正法の改正の議論は国会議員主導で行われた。そして、その後、選挙制度審議会設置法は今も残っているのに、30年間、「選挙制度審議会」は事実上休眠状態にある。休眠前までは、政治資金制度の専門家の間での議論も行われ、法律雑誌でも多くの論文が発表されるなどしていたが、その後、政治資金制度の議論は行われることがなくなり、今では法律の世界にも、専門家はほとんどいない。

今回、検察捜査を契機に次々と明らかになる国会議員の裏金問題に対して、国民の怒りが爆発している。それは、「お金」に対する国民の常識と、政治家の認識との間に、いかに大きな乖離があるのかを示すものと言える。

しかし、そのような事態に至っていることの責任は、これまで、政治家による政治資金規正法改正はどうせ「お手盛り」だから「ザル法」だと言いつつ、議論は国会議員に委ね、その「ザル法」の下で繰り返し表面化する「政治とカネ」問題で政治家を批判する、ということを繰り返してきた我々国民の側にもある。

昭和30年代から40年代にかけて、健全な民主主義を希求する先人達が積極的に行ってきた「政治資金制度改革に向けての民間での議論」を、今回の問題を機に復活させなければならない。