ルーク・ヘインズが語るピーター・バック(R.E.M.)とのコラボレーション、プロレス、裸のラリーズ

2022年10月28日にリリースされるルーク・ヘインズ&ピーター・バックのコラボレーション・アルバム『All The Kids Are Super Bummed Out』に関するインタビュー第2回。記事第1回ではピーターに語ってもらったが、今回はルークに訊いてみたい。

1990年代にジ・オトゥールズでデビュー、ブリットポップに収まりきらない異端のサウンドで人気を博したルーク。近年はソロ・アーティストとして活動する一方で著述業や絵画など多彩な才能を発揮している。

さまざまなサイケデリックでダークなコラージュがジャケットを飾る『All The Kids Are Super Bummed Out』だが、ルークとの会話もその歌詞世界から冷戦下のスパイ事件、ルバング島事件、猟奇殺人鬼ヨークシャー・リッパー、ブリティッシュ・プロレス、J.A.シーザーや裸のラリーズなどジャパニーズ・ロックへの偏愛などが飛び交うものとなった。

<“サイケデリック黙示録” 的なアルバム>

●最後に来日したのはいつでしょうか?

もうずっと若かった頃、1995年1月だったと思う。東京、大阪、名古屋でジ・オトゥールズのショーをやったんだ。そのときは足首をケガしていて杖を突いていたけど、素晴らしい時間を過ごしたよ。

●『All The Kids Are Super Bummed Out』をとても楽しんでいます。歌詞の内容を理解しているフリは出来ませんが、さまざまなイメージが拡がる、センス・オブ・ワンダーに満ちた作品でした。

俺とピーターだって、このアルバムのことを“理解”なんてしていないよ(笑)。ネットを通じて音源や歌詞を送りあって作った、偶発性の高い作品だったんだ。自分が作ってきたあらゆる作品の中でも抽象的で、ほとんど印象派といえるかも知れない。終末思想的な世界観を題材に、複雑な描写をしている。自分自身をプッシュして、表現の可能性の幅を拡げていったんだ。周りの人間がどう思おうが知ったことじゃなかったけど、もちろん気に入ってもらえたら嬉しいよ。

●「The British Army On LSD」「The Skies Are Full Of Insane Machines」など、目を閉じて聴くとLSDでトリップした英国軍の兵士たちや空いっぱいの発狂マシンのイメージが浮かんできます。

うん、まさにそれが俺たちの目論見だったんだ。幻覚を誘発するような、サイケデリックなヴィジョンを描きたかった。コロナ禍が始まって最初の18ヶ月のあいだ、外出もままならない状況下で多くの曲が書かれたことで、“サイケデリック黙示録” 的なアルバムになったよ。

●前作『Beat Poetry For Survivalists』を作ったとき、ピーターとのコラボレーションが長期的なものになると考えていましたか?

1枚目を作っている頃から、良いチームになると感じていたんだ。だからアルバムを出してすぐ、新曲に取りかかるのが自然な流れだった。ピーターは5つぐらいのバンドとソロ・キャリア、ゲスト参加などを同時進行させているから、すぐに俺との新曲に取りかかるのは難しいかな?と思ったけど、スムーズに曲作りに入ることが出来たよ。

●ピーターは1990年代、ジ・オトゥールズの頃からあなたの音楽を聴いていたそうですが、あなたが初めてR.E.M.を聴いたのはいつですか?

ファースト『マーマー』(1983)から聴いているよ。あのアルバムはイギリスでは評判になったんだ。誰もああいう音楽はやっていなかったからね。バーズやシーズ、アメリカのガレージ・バンドに通じるものを感じたんだ。彼らとザ・フォールは際立った個性を持っていたし、後進バンドに多大な影響を与えてきた。その後どんどんビッグになって驚いたよ。それからもずっと聴いていて、『モンスター』(1994)が一番のお気に入りだ。

●2022年4月のイギリス・ツアーの反応はどのようなものでしたか?R.E.M.のファンからブーイングは飛びませんでしたか?

そうなると予想していたけど、お客さんは思っていたよりはるかに寛容だったよ(笑)。まだ『All The Kids Are Super Bummed Out』が発売にもなっていないのに、ほぼ全曲プレイしたんだ。よりハードでラウドなサウンドになって、すごく盛り上がった。ピーターとスコット・マッコーイ(ベース)、リンダ・ピットモン(ドラムス)からなるバンドは、俺がやってきたバンドで歴代ベストだと思う。54歳のおっさんにしては悪くないよな。ライヴではカヴァーをやるつもりはなかったんだ。R.E.M.の曲をやるつもりもなかったけど、当初はジ・オトゥールズの曲をいくつかやろうと話していた。結局ニュー・アルバムの曲をプレイしたら2時間以上のショーになるし、やらないことにしたよ。

●ジ・オトゥールズのどの曲をプレイすることを考えていましたか?

「スターストラック」と「バーダー・マインホフ」が一時リストに載っていたよ。「バーダー・マインホフ」はジ・オトゥールズでなくバーダー・マインホフ名義で出した曲だけど、ピーターのフェイヴァリットなんだ。このバンドでやったらどうなるか興味があるし、次のツアーでやってみるかもね。あとジョナサン・リッチマン&ザ・モダン・ラヴァーズの「パブロ・ピカソ」も候補だった。リハーサルまではしていなくて、もしその気になったら即興でやるつもりだったんだ。その代わり、アンコールで俺の「Lou Reed, Lou Reed」もやったんだ。みんなこの曲を知っていたか判らないけど、拍手や歓声を送ってくれたし、ハッピーなようだったよ。

●あなたがすべての歌詞を書いたそうですが、イギリス文化やイギリスで起こった出来事について、アメリカ人のピーターに説明することはありましたか?

ピーターはアングロファイル(英国マニア)だし、説明する必要はなかったよ。だいたい既に知っていた。それに歌詞に登場する固有名詞が“何故”そこで登場するのか、俺自身説明出来ないことが多いんだ。彼がイギリスを訪れたとき、“ケンブリッジ・ファイヴ”によるスパイ事件の本を渡したりしたよ。「The British Army On LSD」のテーマは元々ピーターのものだった。彼がYouTubeを見ていて、1960年代のイギリス軍が兵士にLSDを投与する実験の映像を見つけたんだ。あまりにインパクトがあって、すぐに歌詞が出来上がったよ。

●“ケンブリッジ・ファイヴ”事件はあなたに大きなインパクトをもたらしましたか?「The Commies Are Coming」ではソ連のスパイだったガイ・バージェスに言及、内袋に“シャワー中のアンソニー・ブラント”とあります。ちなみにロリー・ギャラガーもキム・フィルビーを題材にした「フィルビー」という曲を発表していました。

“ケンブリッジ・ファイヴ”のテーマは少年時代から魅せられてきたんだ。イギリス諜報部の中にソ連の二重スパイがいるというストーリーは、不謹慎だけど刺激的だよね。いつか歌にしたかったんだ。「The Commies Are Coming」=“アカ(共産主義者)どもがやって来る”というタイトルからロシアのウクライナ侵攻を連想するジャナリストもいたけど、歌詞を書いたのはそれよりずっと前だったよ。ロリー・ギャラガーのその曲は知らなかったなあ。彼が凄いギタリストだということは知っているけど、熱心なファンというわけではないんだ。でも興味があるし、ぜひ聴いてみるよ。

●「Iranian Embassy Siege」は1980年のロンドンのイラン大使館事件についてだったり、ソロ・シングル「Leeds United」ではヨークシャー・リッパーやドリス・ストークス、ジミー・サヴィル、ケンドー・ナガサキ、TV番組『The World Of Sports』に言及していますが、1970年代後半から1980年代初めのイギリス文化はあなたにとって特別な意味を持ちますか?

俺はその時代に取り憑かれているんだと思う。自分が13歳ぐらいだった、とても奇妙な時代だよ。2022年もまた奇妙な時代だし、今13歳の少年が50歳過ぎになった頃、振り返ってアルバムを作ることになるんじゃないかな。イラン大使館占拠時件は、今年でいえばワシントンDCの国会議事堂占拠事件と共通するインパクトを我々にもたらした。だからこの曲の最後で“キャピトル・ヒル”と何度か歌っているんだ。歴史は何度も繰り返されるんだよ。だから俺は未来に対する不安を抱かないんだ。大きな問題が起こっても我々はどうにか切り抜けて、数十年後にまた似たような問題と直面する。それが何度もリピートされてきたんだ。人生の小さな不安はあるけど、大きな問題は、まあどうにかなると考えている。ビクビクしながら生きても仕方ないしね。

●「You Are My Kind Of Guru」では“今でも第二次世界大戦を戦っている日本兵”という一節がありますが、小野田寛郎の事件はイギリスでも大きく報道されましたか?

当時のメディア報道などは子供だったから覚えていないけど、少し大きくなってこの事件を知ったとき、奇妙な自己同一視をしたんだ。もしかしたら自分も終戦を知らず、孤独な戦争を続けているのかも知れない...と考えた。ヴェルナー・ヘルツォークが最近、オノダを題材にした小説を出したんだよね(『The Twilight World』)。事実factとフィクションfictionを混ぜたファクションfactionってやつらしい。アルバムを作るので忙しかったんでまだ読んでいないけど、これから読もうと考えているんだ。

●ジャケットのアートワークはさまざまな写真のコラージュですが、歌詞と直接リンクしていますか?

アルバムそのものがさまざまなイメージのコラージュだし、ジャケットもいろんな画像のコラージュにしたんだ。深層意識の奥底から引っ張り出してきたヴィジョンだし、ひとつひとつの画像が歌詞と対応しているとは限らない。そこまで几帳面ではないからね(笑)。でもアルバムを聴きながら、当てはめてみるのも面白いんじゃないかな。正解はないけど間違いもないから、想像してみて欲しい。さらに前作『Beat Poetry For Survivalists』の「Apocalypse Beach」のイメージも引きずっているよ。抽象的な“黙示録の浜辺”を描いているんだ。

●ピーターと音楽の趣味は共通していますか?あなたはツイッターでサム・ライダーをジョブライアスと比較したり、プリンシパル・エドワーズ・マジック・シアターやドクター・フィールグッドの『トラウト・マスク・レプリカ』に言及してしています。一方のピーターはブレット・ミラノ著の『ビニール・ジャンキーズ』に登場するほどのマニアですが、オタク傾向があることも気が合う理由でしょうか?

4月のイギリス・ツアーの楽屋で、俺とピーター、それとスコット・マッコーイが話していて、なんだかストローブスの話題になったんだ。プログレッシヴ・ロックとフォークをクロスオーヴァーさせたバンドで、俺も全作品は聴いていないんだけど、彼らは延々と話を続けていた。ちょっと用事があって席を外して、40分ぐらいして戻ってきたら、彼らはまだストローブスの話をしていたよ(笑)。もちろん普通の社会生活は営んでいるけど、たまにそういうゾーンに入ることでくつろぎを得られるね。少々オタクっぽい部分があることはまあ、あるかもね。

<ヨークシャー・リッパーの正体はケンドー・ナガサキかも知れない!>

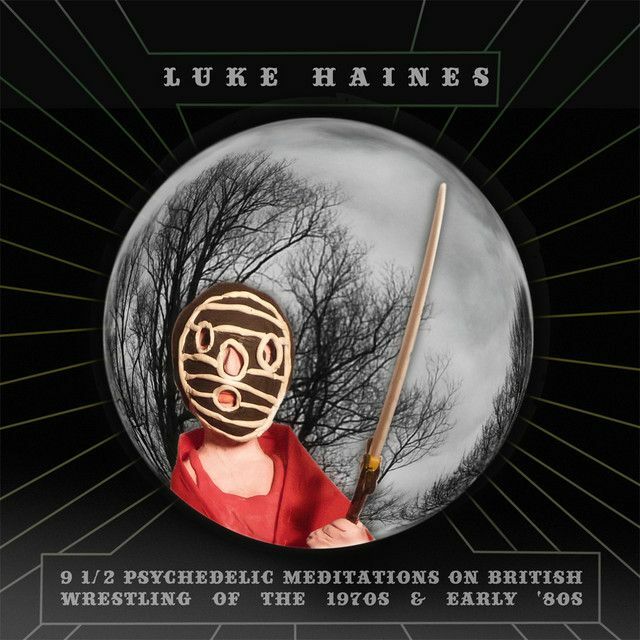

●あなたは英国プロレスの大ファンで、雑誌にコラムを書いたり、1970年代から1980年代のプロレスを題材としたコンセプト・アルバム『9 1/2 Psychedelic Meditations On British Wrestling Of The 1970s & Early '80s』を発表したりしています。ピーターとプロレスの話をすることはありますか?

いや、プロレスの話はしていないなあ。ツアーはすごく長期ではなかったし、話す時間には限りがあるからね。それにブリティッシュ・プロレスはアメリカでは決してポピュラーというわけではないから、ピーターがどれだけ乗ってくるか見当も付かないよ。彼は野球のファンだけど、俺にはまったく判らない。俺が大好きなクリケットを彼が知らないのと同じでね。あのアルバムを作ったことで、俺のことをすごいプロレスのマニアだと勘違いする人もいるけど、俺はプロレスを通して自分の12〜13歳の頃の“時代”を描いたのであって、決して専門家ではないんだ。今ではプロレスはまったく見ていないし、ノンフィクション作家のサイモン・ガーフィールドみたいなディープな知識はないよ。彼とはトーク・イベントをやったことがあるけど、著書『The Wrestling』(1996)は名著だね。他のミュージシャンではボブ・モールドがファンが昂じて、プロレスのシナリオ・ライターをやっていたこともあるそうだ(1999〜2000年、後期WCW)。

●『The Wrestling』はケンドー・ナガサキが表紙の本ですよね。読みました!(注:イギリス出身の“元祖”ケンドー・ナガサキで、 日本人レスラーのケンドー・ナガサキとは別人)

その通りだ。ケンドー・ナガサキはイギリスのマット界を代表するレスラーの1人で、『9 1/2 Psychedelic Meditations〜』のジャケットでも彼を使ったんだ。彼が日本人でないことは誰もが知っていたし、似たような“ケンドー”キャラのレスラーがその後に増殖してきたけどね(笑)。彼は現在ゲイ専用ホテルのオーナーとして成功を収めているそうだ。しばらく前になるけど、彼とは何度かメールのやり取りをしたんだ。ケンドー・ナガサキといえば無言キャラだけど、メールとはいえ普通にコミュニケーションを取っているのが不思議な感覚だったね。さっき話した「Leeds United」の歌詞にもケンドー・ナガサキが登場するけど、学校で「もしかしたらヨークシャー・リッパーの正体はケンドー・ナガサキかも知れない!」とか話していたのを覚えているよ。

●プロレスのエンタテインメント的な要素には、いつ頃気付きましたか?

十代前半の頃からだいたい判ってはいたけど、 鍛えたデカイ男たちが殴り合う迫力や苦痛、自らを律する能力は本物だし、彼らのテクニックは芸術の域に達していると思う。プロレスの試合において重要なのは勝敗だけでなく、それに至る過程なんだ。俺はクリケットを見るのが好きだけど、試合形式によっては5日間かかることもある。そうなるともうどちらが勝つかよりも、試合の展開に興味が向かっていくよね。それと同じだと考えているよ。

●1970年代後半から1980年代初めのブリティッシュ・プロレスといえば、日本のファンが真っ先に思い浮かべるのがサミー・リー(=佐山聡)です。彼はイギリスの国民的ヒーロー、ビッグ・ダディのタッグ・パートナーに抜擢されるなどイギリスでも人気がありましたが、彼をどのように見ていましたか?

サミー・リーは知っているけど、あまり印象に残っていないんだ。ビッグ・ダディのことが好きでなかったし、あまり熱心に試合を見ていなかったのかも知れない。ビッグ・ダディの家族が団体をコントロールするようになって、彼をブルー・アイ(=ベビーフェイス、善玉)に転向させてから、面白くなくなったんだ。ジャイアント・ヘイスタックスに潰されちまえ!と思っていた。『9 1/2 Psychedelic Meditations〜』に「Big Daddy Got A Casio VL-Tone」を入れたのは、彼がブリティッシュ・プロレスを代表するレスラーだったからで、決して俺がファンだったわけではないよ。

●サミー・リーは日本に帰国して初代タイガーマスクとなり、『9 1/2 Psychedelic Meditations〜』の1曲目「Inside The Restless Mind Of Rollerball Rocco」で歌われている“ローラーボール”マーク・ロッコは日本でそのライバルのマスクマン、ブラックタイガーとなりました。

イギリスと日本のプロレスの繋がりは正直あまり意識していなかったけど、交流することでテクニックやプレゼンテーションが向上することはあっただろうね。晩年のローラーボール・ロッコとも連絡を取り合っていたんだ。彼はとても良い人で、アルバムを聴かせたら、すごく喜んでくれたよ。家族や知り合いに配るからCDを何枚か欲しいと言っていた。

●さっき小野田寛郎の話題が出ましたが、プログレッシヴ・ロック・グループのキャメルが彼をテーマにしたコンセプト・アルバム『ヌード〜Mr.Oの帰還〜』(1981)を発表していて、“サミー・リーの弟”としてイギリス・デビューを果たしたクイックキック・リー(=前田日明)が同アルバムからの曲を入場テーマとして使っていました。

キャメルのそのアルバムはジャケットを見たことがあるけど、聴いたことがなかった。ぜひ聴いてみるよ。

●「Big Daddy Got A Casio VL-Tone」はビッグ・ダディと廉価キーボードの取り合わせが面白いですが、奇しくも日本のカリスマ的レスラー、ジャイアント馬場も1982年にヤマハ・マイバンドという廉価キーボードのTVCMに出演していたという共通点がありますね。

俺の場合、巨漢プロレスラーとチープなキーボードの対比が面白いと思ったんだ。残念ながらジャイアント・ババのことは知らないけど、名前からするとかなり大きなレスラーなんだろ?おそらくCMのプロデューサーも同じようなことを考えていたんじゃないかな?すべてはジグソー・パズルのように繋がっているものなんだ。

●イングランド北部のウィガンというと音楽ファンにとってはノーザン・ソウルの聖地“ウィガン・カジノ”やザ・ヴァーヴの出身地として有名ですが、プロレス・ファンにはキャッチ・アズ・キャッチ・キャン・レスリングの聖地で“蛇の穴”と呼ばれるビリー・ライレー・ジムで知られています。あなたにとってはどちらのイメージが強いでしょうか?

ウィガンは小さな都市ではないし、いろんな文化があるんだろうけど、やはり対外的にはノーザン・ソウルが有名かもね。ゴメン、その“蛇の穴”というジムは知らないんだ。でもウィガンとかストークみたいなイングランド北部のワーキングクラスの都市で音楽やプロレスが盛んなのは判るよ。俺はイングランド南部のポーツマスで父親に連れられて、町の公会堂までプロレスを見に行っていた。水曜の夜で5、6試合あったよ。

<裸のラリーズは素晴らしいね>

●2023年初めにピーターと北米、ヨーロッパ、イギリスをツアーするそうですが、長期的なものになりそうですか?

うん、招いてくれるんだったらどこでも行くよ。ぜひ日本にも戻りたいから、『All The Kids Are Super Bummed Out』のバズを拡げて欲しい。

●ピーターとの活動以外ではどんな予定がありますか?

2023年1月にやる絵画の展覧会の準備を進めているんだ。去年初の個展を開いて、今度が2回目だよ。油絵が主となる予定だ。それから少しずつ新曲のアイディアも書き始めているんだ。自分のソロに使うかも知れないし、ピーターに聴かせて一緒に新しいアルバムを作る可能性もある。

●ソロ・アルバムとしては最新作の『Setting the Dogs on the Post Punk Postman』(2021)について教えて下さい。

2020年からコロナ禍でツアーを出来なくなって、とにかく時間を有効に使おうと思って曲を書いてレコーディングしたんだ。特に契約上出さねばならないこともなく、ストレスなく作ったアルバムだよ。そのせいもあってか、たった1年前のアルバムとは思えない。何年も前に作ったような気がするよ。とても気に入っているし、ソロとしてのライヴをやるときにはこのアルバムからの曲もプレイしたい。

●収録曲「Two Japanese Freaks Talking About Mao And Nixon」にはどんな意味が込められていますか?

まあ“実験”だよ。ピーターのニックネームが“リチャード・ニクソン”だったんだ。子供の頃からニクソンにハマっていて、彼のメールアドレスもその名前にちなんでいるほどだよ。『Beat Poetry For Survivalists』に入れる可能性もあったけど、結局入らなくて、手直しして自分のソロ・アルバムに入れることにした。日本人アーティストのJ.A.シーザーや日本映画『トマトケチャップ皇帝』(1971)などをイメージしていたこともあって、日本語を入れるのが自然だったんだ。

●J.A.シーザー以外に、あなたのファンが聴くべき日本人アーティストはいますか?

裸のラリーズは素晴らしいね!彼らの作品はどこまでがオフィシャルでどこまでがアンオフィシャルか線引きが難しいけど、俺が聴いた作品はどれも最高だ。『Heavier Than A Death In The Family』(2002)『Blind Baby Has Its Mothers Eyes』(2003)には妥協の欠片もないね。日本のバンドとして一番好きというだけでなく、自分のオールタイム・フェイヴァリットのひとつだよ。彼らについてイギリスでは情報が入ってこなかったけど、そんな謎めいた部分も彼らの魅力のひとつだたんだ。バンドとしてもう活動していないことは判っていたけど、水谷孝が亡くなったと知ってショックを受けたよ。あとはフラワー・トラベリン・バンド、ファー・イースト・ファミリー・バンド...1970年代のロック・バンドに好きなものが多い。音楽的に自分がやっていることと異なっていても、サイケデリックな世界観には共通するものがあるんじゃないかな。

●裸のラリーズは作品の復刻作業が始まり、今後もリリースが続くと思われるので、ぜひピーターと日本に来て、レコード店巡りをして下さい!

ハハハ、そうするよ。日本のオーディエンス、レコード店、楽器店など、行かなければならない理由がいくつもある。2023年に日本に戻れたら最高だね。