安倍政権下の少子化対策をどうみるか

「失敗続き」の出生率関連政策

政治にはさまざまな課題がある。時々の政権は、課題に対する取り組みや成果を国民にアピールする。ただそのアピールの内容あるいは受け止められ方と、長期的に見たときのその評価はずれやすい。為政者は、さまざまにある評価点のなかから、都合の良いものをピックアップして強調する。

政治課題への取り組みのアピールの仕方には、分野ごとの特徴がある。昨今では多くの国でナショナリズム(あるいは自国第一主義)に基づいた動きが顕在化していることもあり、外交で強硬な態度を示すことが政権への支持につながっている。外交は、実質的成果とパフォーマンスの区別が曖昧になることがあるため、ある意味でアピールがやりやすい分野である。

2020年、終りを迎えることになった第二次安倍政権が第一級の成果として掲げたいのは経済であろう。ただ、経済という分野も、成果をどこに置くのかについて、十分に共有された見解がない。安倍政権下で高く評価されるのは雇用の増加であるが、これにしても、それがほんとうに経済政策の効果なのかどうか、雇用の質、賃金、可処分所得の点ではどうだったか、といった反論をすぐに受け付けてしまう。

概して、何らかの成果があっても、またなくても、政権側は評価できるポイントを探し出して強調してみせるし、反政権側はその逆を行く。論点の選択は多くの場合恣意的で一貫せず、また噛み合わない。支持者は政権が提示する評価ポイントのみを見てさらに支持を強め、非支持者はその逆をする。ネットの一部言説空間では、この増幅メカニズムがさらに歪んだ姿を見せる。政治の世界に「白々しさ」を感じるとすれば、一部にはこの茶番のせいであろう。

その点で、出生率問題の政治はある意味で清々しい。

日本で現在まで続く出生率の低下傾向が始まって40年以上が経過するが、第二次安倍政権を含め、出生率についてその「成果」をアピールできた政権は存在しなかった。その理由は、何よりも時々の政権が出生率低下という人口課題に対してそもそも正面から取り組まなかったか、あるいは誰からもわかりやすく端的に「失敗続き」であったからだ。

第二次安倍政権の少子化対策

安倍内閣についていえば、少子化問題が重要課題として認識されていなかったわけではない。

2012年12月に第二次安倍内閣が発足してほどなく、2013年3月に「少子化危機突破タスクフォース」が発足し、4月には「待機児童解消加速化プラン」が策定された。5月には上記タスクフォースが「『少子化危機突破』のための提案」を発表し、「3本の矢」(子育て支援、働き方改革、結婚・妊娠・出産支援)で少子化対策を推進すると宣言された。

ただ、すぐに日本の社会政策ならではの「ちぐはぐさ」が顔を出す。社会保障分野の研究では、日本の政治・政策の特徴について、「その場しのぎ」「非一貫性」といった概念で語られることがある。長期的に一貫したビジョンのもとで政策を組み立てることができていない、ということだ。

第二次安倍政権にしても、働き方改革では一方で労働時間の上限規制を導入しておきながら、高度プロフェッショナル制度で経済界への配慮を見せ、「女性活躍推進」を掲げておきながら、配偶者控除制度の見直しは遅れている。政策パッケージの内容が混乱し、また中途半端であるために、個々の政策の効果が見えにくく、また矛盾した政策どうしがその効果を打ち消し合ってしまう。

少子化対策についていえば、このちぐはぐさをもたらしているのは、安倍政権が基本的に「保守」政権であるという点である。現在的な意味での「保守」は、家族観とそれに基づいた家族政策に顕著に現れる。日本の「保守」層は、1970年代前後に一時的に支配的となった「男性稼ぎ手+女性専業主婦」というモダンな家族のあり方を「伝統家族」と認識した上で、これを標準家族とした政策を支持してきた。これが共働き世帯を増やすために必要な抜本的な働き方改革、それにあわせた税・社会保障制度が進まなかった背景である*。

- あまり知られていないが、2015年時点で子育て世代の核家族に限っていえば、専業主婦世帯の数はフルタイム共働き世帯の2倍以上いた。現在の日本はいまだ「共働き社会」からは程遠い。この状況において未婚女性は、数少ない安定した所得を持つ未婚男性を探し続ける。そういった未婚男性はあまりいないので、多くの人は結局結婚できないのである。

政府の少子化社会対策の柱となる「少子化社会対策大綱」にも、「保守」層からすれば「望ましい」家族の姿が忍び込む。典型的なのが「三世代同居」の推進である。三世代同居の推進は2015年に閣議決定された「第三次少子化社会対策大綱」に盛り込まれた。筆者が検討会策定のメンバーに加わった「第四次少子化社会対策大綱」(概要、2020年5月閣議決定)では、多少その表現は抑えられつつも、「三世代同居・近居しやすい環境づくりを推進する」という文言が入っている。

これは各界の有識者がメンバーとなった大綱検討委員の共通見解というよりは、おそらく政権の「保守」グループの意向であった。大綱検討委員会では、比較的一貫して働き方改革を通じた未婚化の抑制が強調されていた。少なくとも筆者はそう感じた。未婚化、あるいは結婚したい者が結婚できない状態が継続していることが、日本の少子化の最大の原因であるからだ。婚外子が少ない日本では、未婚化はすなわち晩産化である。結婚タイミングの遅れから、2019年の女性の第一子出産年齢の平均は30歳を超えている。キャリアを維持しながら2〜3人目をもうけることは非常に難しい。

もっとも、政策の方向性のちぐはぐさは、第二次安倍政権独自のものではなく、「包括政党」たる自民党政権下でずっと続いてきた「クセ」のようなものだ。安倍政権は「女性活躍」「働き方改革」など、生活に近い分野での改革に取り組んだがゆえに、逆にちぐはぐさがわかりやすく露呈してしまったという面もあるだろう。

今後の政権に期待したいこと:「家族主義」からの本格的な脱却

すでに述べたように、第二次安倍政権初期では、少子化対策はそれなりに重点課題として認識されていたことは間違いない。ただ、途中から政権のスローガンとして「一億総活躍」が提起され、2015年10月の第三次内閣では、加藤勝信氏が少子化対策担当、一億総活躍、女性活躍担当の3つの大臣職を兼ね、少子化対策の位置づけはどこかあいまいになった。結局一貫した取り組みが整わないまま、そうこうしているうちに次々と表に出てきた各種の疑惑・不正の問題の釈明に追われ、さらに2020年からは新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の危機に見舞われ、少子化対策はすっかり後景に退いてしまった。

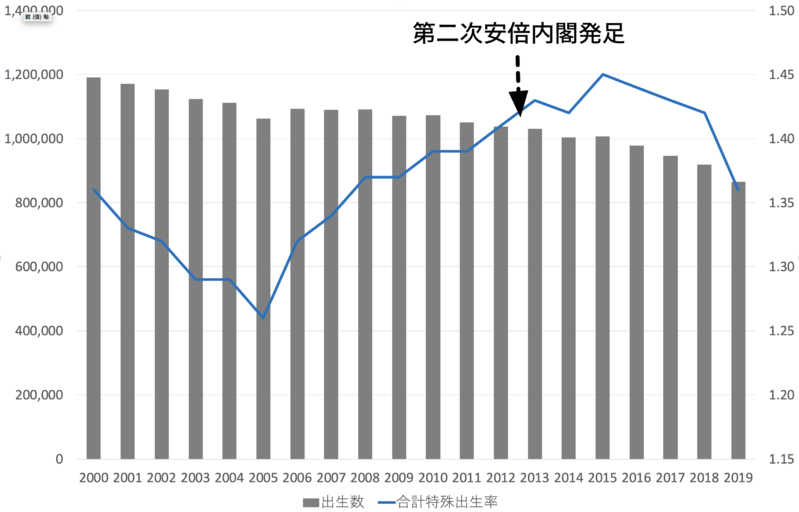

2016年5月に発表された「ニッポン一億総活躍プラン」では、出生率を2025年度までに1.8にする、という数値目標が掲げられた。この数値目標が達成される見込みはゼロに近い。図に示されるように、2005年に最低水準(1.26)に落ち込んだ合計特殊出生率は、2015年に1.45まで回復したが、その後はふたたび下落し、2019年は1.36まで落ち込んだ。出生数も、2019年は86万4千人と急な落ち込みを見せ、1899年の統計開始以来初めて90万人を下回った。2006年から2015年までの一時的な回復が、主に人口母体が大きい団塊ジュニア世代の駆け込み出産によるものであったことがはっきりした*。

- 団塊ジュニア世代、1974年生まれの人は、2006〜2015年では32〜41歳である。

ただ、出生率に関しては先進国の多くが思うようになっておらず、日本でも日本以外でも、政治家にとっては「最難関」の課題である。出生率の低下は経済先進国の宿命のようなものだ。したがって、人口構成の歪み*の問題に対処するためには、非労働力にとどまりがちであったグループ(女性や高齢者)を労働力化し、同時に国外からの働き手を招き入れる政策に頼ることになる。この方針に例外はない。どの経済先進国でも、外国からの労働力の受け入れは「課題」ですらない。それは「必須」であり、課題があるとすれば、受け入れたあとでの軋轢の緩和と共存・定着である。

- 一人あたりGDPが日本より上位でかつ日本より人口が多い国はアメリカくらいであり、人口が少ないことはそれほど問題ではない。少子化の深刻な問題は人口「減」ではなく人口構成の「歪み」(働き手に対して、働き手に依存する人口が多いこと)にある。

ただ、アジア圏の出生率の低さは格段である。2019年の韓国の合計特殊出生率は、なんと0.92である。ほぼ例外なく非常に低い出生率に悩むアジア諸国のなかでは、社会保障体制を先行して整えることができた日本はどちらかといえば優等生グループである。

さて、アジア圏の極低出生率の背景にあると指摘されているのが、広い意味での「家族主義」である。家族主義とは、「家族を大事にする」ことではなくて、いろんな負担や生活の安定性を家族に依存すること、為政者側からすれば(公的援助ではなく)家族に頼ること、社会支出のうち家族に対する支出が小さいこと、したがって、社会的に家族を支えない体制を指す*。アジア社会というのは、家族の安定性がなければ(たとえばシングルペアレント)とたんに生活が苦しくなる社会である。こういう体制だと、人々の家族を作るハードルが高くなり、未婚化が進んでしまう(結婚するならしっかりとした人と、という考え方)。同時に、家族の中での問題も深刻化しやすい(たとえば介護負担の家族への押しつけ)。

- 家族主義の内部でも一定の多様性はある。育児について言えば、シンガポールでは移民女性のドメスティックワーカーが、中国や台湾では親族ネットワークが活用される度合いが、日本や韓国に比べて強い。ただ、ドメスティックワーカーに給与を払うのは雇用している家族であるし、親族ネットワークも広い意味では家族である。したがってこれらも広い意味では家族主義的な育児体制であると言えよう。

アジア圏よりも相対的に出生率が高いヨーロッパ諸国のなかでも、南欧社会(イタリア、スペイン、ポルトガル)は家族主義的志向が強く、こういった地域ではやはり低い出生率に悩まされている。家族主義と出生率の低さは、かなりクリアに関連している。

少子化問題を少しでも緩和したいのなら、「家族を作ること、家族を維持すること」の負担をできるかぎり社会で分かち合うしかない。政策の方向性のちぐはぐさを狭め、長期的に、筋の通った展開を今後に期待したい。