イラク戦争開戦から20年。保健医療アクセスの国内差にも目を向けて

2003年に米国など有志連合がイラクへの武力介入に踏み切ったイラク戦争開戦から、3月20日で20年を迎えた。開戦から3週間で、当時のフセイン大統領の独裁体制は崩壊。他方、武力行使は国連安全保障理事会の決議を得ずに開始され、介入の大義とされた大量破壊兵器は見つからなかった。短期間での決着を標ぼうした軍事介入だったが、国内の不安定化が進み、米国がイラクから撤収し、当時のオバマ大統領がイラク戦争終結を宣言したのは、2011年12月だった。

3月20日に前後して、日本をはじめ、世界の多くのメディアが、現在の世界情勢も絡めてこの20年を振り返り、イラク戦争の位置づけと、イラクの人々が置かれてきた状況と現状を報じた。英米のメディアは、この戦争が自国に何をもたらしたのかを問う特集にも、多くの時間やページを割いていた。

紛争下での保健医療へのアクセス

イラク戦争は、その後イラクがたどる混迷の始まりでもある。2003年以降、どれだけの方が国内の別の場所、あるいは国外に逃れたのか、どれだけの方が命を落としたのか、複数の推計が発表されている。直接的な武力攻撃を逃れたとしても、十分な機能を維持できない国内の社会システムのもと、人々は苦難の生活を余儀なくされた。保健医療へのアクセスも、例外ではない。

たとえば、出産に関わる保健サービスへのアクセスでは、2000年から、2006年、2011年、2018年にかけて、「15∼49歳の女性のうち、専門技能を有する保健従事者による分娩介助を受けた女性の割合」は、72.1%、88.6%、90.9%、95.6%と、困難な状況下においても少しずつ改善してきたのに対し、「15∼49歳の女性のうち、妊娠中、専門技能を有する保健従事者によるケアを4回以上受けた女性の割合」は、75.1%、52.0%、49.5%、67.6%と厳しい推移をたどっている。背景には、保健省や国際機関・国内外の支援団体が母子保健を最優先対策の一つとして注力するも、紛争下や避難生活の中で、母子の生死に直面する出産時だけはかろうじて分娩介助を得ても、定期的な産前健診やケアを受けることは容易でなかった実態が見えてくる。

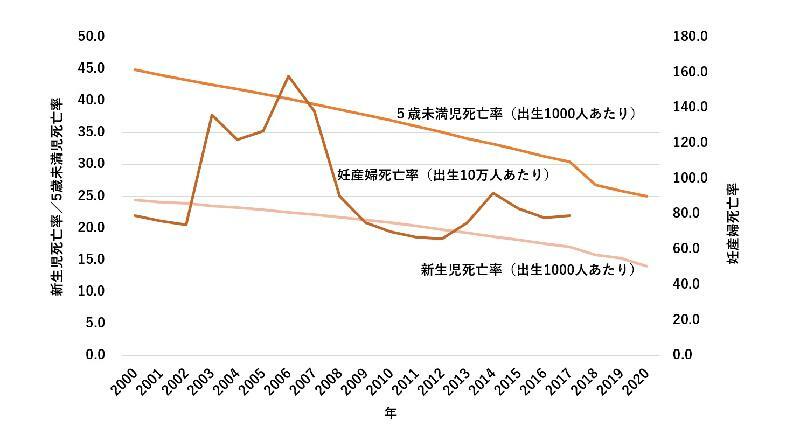

こうした医療アクセスの状況は、イラクの新生児や5歳未満児の死亡率、妊産婦死亡率の推移にもつながっている。下図のように、前者の死亡率はゆるやかながらも改善の下降線をたどっているが、妊産婦死亡率は乱高下が続く。

(出典)新生児/5歳未満児死亡率:UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, 2021

妊産婦死亡率:UNFPA, World Health Organization, The United Nations Children's Fund (UNICEF), the World Bank Group, the United Nations Population Division, 2019 ※推計発表は2017年まで。

全国値に隠れがちな国内の差異にも目を向けて

保健サービスへのアクセスの悪化は、武力衝突が激しい地域に限らない。たとえば、イラク戦争の直接的影響が大きく、死者も多かったアンバー県では、前述の4回以上の産前ケアを受けた女性が2000年、2006年、2011年、2018年でそれぞれ、85.5%、59.6%、41.7%、61.4%だった。他方、戦争の直接的影響は限られているムサナ県でも、80.1%、38.8%、53.9%、77.1%と大幅な下落が見られた。ムサナ県は長く、特に2010年代まで、経済的に厳しい地域だった。国が社会的機能を十分に維持できない中にあっては、戦禍は必ずしも局所的ではないことがわかる。

さらに、全国規模で都市部とそれ以外の地域を比較してみると、4回以上の産前ケアを受けた女性の割合は、2000年、2006年、2011年、2018年で、都市部(80.5%、60.6%、53.8%、71.9%)、それ以外(65.6%、38.2%、40.5%、58.0%)と、いずれの地域も同様に下落し、結果、都市部以外の数値が相対的により厳しくなっていることが見て取れる。

すべての人に医療サービスと健康を

「世界保健デー」である4月7日、設立75年を迎えた世界保健機関(World Health Organization: WHO)は、今年のテーマに「すべての人に健康を(Health for All)」を掲げた。国際社会はコロナ禍から立ち直りつつも、戦禍は絶えず、気候変動による大規模な災害も後を絶たない。

2023年は、2016年にスタートし、2030年までの達成を目指す「持続可能な開発目標(The Sustainable Development Goals:SDGs)」の中間点でもある。SDGsのゴール3(健康と福祉)の中で、妊産婦死亡率はSDGsターゲット3.1、新生児/5歳未満児の死亡率はSDGsターゲット3.2、「4回以上の産前ケアを受けた女性の割合」はSDGsターゲット3.8(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)*の達成)の進捗を測る追跡指標の一つだ。

*UHC:すべての人が、適切な医療サービスを、必要なときに、支払い可能な費用で受けられる状態。

各国の進捗を確認しながらも、全国平均や大規模な人災・自然災害の影に隠れてしまいがちな国内の差異にも十分な注意を払いながら、2030年に向けた後半戦、国際社会と各国、各地域が一丸となって歩みを加速していく必要がある。

(データソース)本文中の分娩介助および産前ケア数値:Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) UNICEF 2023(https://mics.unicef.org/surveys)