『イカゲーム』はデスゲームを“重く”描く──韓国版『カイジ』がNetflix世界1位の大ヒットに

7日連続全世界で1位

9月17日からNetflixで公開された韓国ドラマ『イカゲーム』(全9話)が、全世界的な大ヒットとなっている。

独自に世界各国のランキングをポイント化してまとめる「Flix Patrol」では、「テレビ番組」部門で9月23日から29日まで7日連続で世界1位(継続中)を記録した(「Top Movies and TV Shows on Netflix in September, 2021 by day」)。日本でも22日以降ずっと1位をキープしている。非英語圏の作品がここまで全世界的なヒットとなるのは極めて異例だ。

「イカゲーム」という一見ふざけたタイトルだが、その内容はいわゆる「デスゲーム」ものだ。主人公が人為的なゲームに放り込まれ、そこで生死を賭けて勝負に挑むジャンルの作品だ。

この『イカゲーム』は、映画化もされた福本伸行のマンガ『カイジ』シリーズとよく似た設定だ。だが、この作品は人間ドラマの要素を強めた結果、これまでのデスゲームジャンルではあまり見られなかった独特の“重さ”によって、全世界に訴求している。

死の「だるまさんがころんだ」

主人公のソン・ギフン(イ・ジョンジェ)は、借金を抱えてギャンブルで一攫千金を狙ううだつの上がらない中年男性だ。妻とは離婚し、子供とも離れ離れになっている。そんな彼はある日、駅で男性から謎の電話番号を渡される。それは大金をゲットできるゲームへの誘いだった。

待ち合わせをして自動車に乗り、ガスで眠らされていつの間にか連れて行かれたのは、覆面をした人物が管理する謎の空間。全員がグリーンのジャージを着せられ、ギフンには「456」の番号が与えられた。

最初におこなわれるゲームは、「だるまさんがころんだ」(韓国では「ムクゲの花が咲きました」)。日本でもおなじみの、鬼が振り返った瞬間に動いていたらアウトになる遊びだ。

だが、それは単なる子どもの遊びと違い、アウトになった瞬間に銃で撃たれて殺される。ギフンは、こうしてデスゲームに巻き込まれていく──。

“軽い”ゲームを“重く”描く

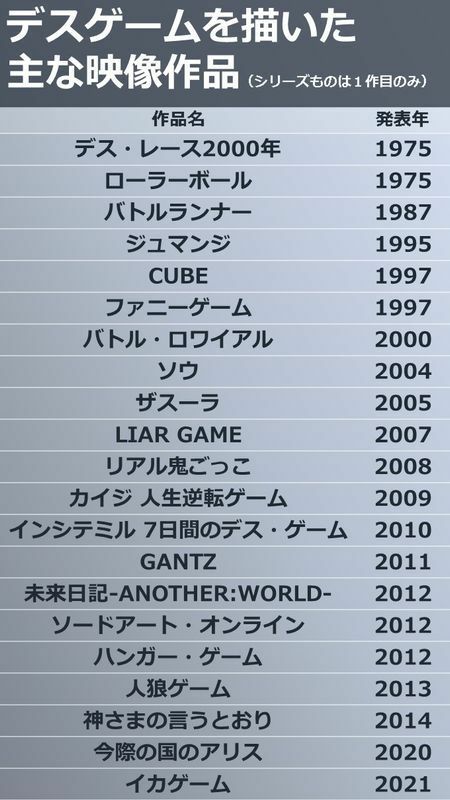

小説、映画、マンガ、ドラマ、ゲーム──デスゲームはこの40年間でさまざまなエンタテインメントでヒットし、表現ジャンルを超えて相互に影響を与え続けて展開してきた。

だが、韓国では影が薄かった。韓国発のゲーム『PUPG(PlayerUnknown's Battlegrounds)』が世界的ヒットとなったこともあったが、映像作品では日本の『LIAR GAME』がリメイクされた程度で、それ以外はあまり目立たない。『イカゲーム』は、そのなかで突然生まれた作品だ。

設定は福本伸行のマンガ『カイジ』シリーズと似ているものの、アプローチは深作欣二監督による映画版『バトル・ロワイアル』(2000年)に近い。原作では通奏低音となっている軽いノリを弱め、映画ではより人間ドラマの比重が強められている。つまり、“軽い”ゲームを“重く”描いた。それは、『仁義なき戦い』の監督がライトノベル的作品を処理したことによる化学反応でもあった。

『イカゲーム』は素朴なゲームばかりなので『カイジ』のようなゲーム性の妙味はあまりないが、登場人物をしっかりと描きこむことで人間ドラマとしての厚みを増した。サバイバルにおける心理戦は、登場人物のバックグラウンドを知るからこそ、それがとてもつらくて悲しくて痛いものとして感じられる。

つまり、『イカゲーム』も“軽い”ゲームを“重く”描いたのである。

デスゲーム作品の系譜

デスゲーム作品は、ここ20年ほどエンタテインメントの中心にあったジャンルだ。1997年公開のカナダ映画『CUBE』や、1999年に大ヒットした高見広春の小説『バトル・ロワイアル』をきっかけに、世界中に広がっていった。

このタイプの作品は70年代のハリウッド映画や、日本でも手塚治虫『火の鳥 生命編』(1980年)でも見られるが、大きな影響を与えたのはやはりスティーヴン・キングの小説だ。彼がリチャード・バックマン名義で書いた初期の作品『死のロングウォーク』(1979年)や『バトルランナー』(1982年)が、その後さまざまなヴァリアント(変異作品)を導いた。

とくに高見広春の『バトル・ロワイアル』は、『死のロングウォーク』にヒントを受けて書かれた小説だ。中学生が殺し合う内容のこの作品は翌年に映画化され、後にアメリカの小説・映画『ハンガー・ゲーム』シリーズにも大きな影響を与えた。そして現在も世界的に人気の『PUPG』(2017年)や、『フォートナイト』(同)の雛形にもなった。

一方で日本では、マンガの世界で独自のデスゲームを発展させてきた。福本伸行の『賭博黙示録カイジ』(1996年)や奥浩哉『GANTZ』(2000年)、甲斐谷忍『LIAR GAME』(2005年)、金城宗幸原作・藤村緋二作画『神さまの言うとおり』(2011年)など、約5年おきにヒット作品が生まれている。これらはすべて後に映像化され、そちらも大ヒットした。Netflixでも、麻生羽呂の『今際の国のアリス』(2010年)が昨年末に映像化されてヒットしたのは記憶に新しい。

脱北者が登場するデスゲーム

だが、日米を中心とするこうしたデスゲーム作品は、社会性と無縁のものばかりだ。主人公の多くは、不条理にゲームに参加させられるものが目立つ。SF要素が強い作品が多いのもそのためだ。

こうしたヒット作の多くは、マンガ・アニメ・ゲーム的リアリティを基盤とした独特の“軽さ”を持っていた。たとえそこで死が描かれていてもその多くに深刻さはなく、それゆえ“軽さ”こそが良くも悪くも歪な魅力を発していた。そこで現実の社会背景が描かれる余地はあまりなかった。

それらに対し、『イカゲーム』はこのデスゲーム空間にもしっかりと韓国社会を落とし込んでいる。

その代表的な登場人物が、20代の女性カン・セビョク(チョン・ホヨン)だろう。彼女は北朝鮮からの脱北者だ。このゲームに参加した理由や脱北したときの状況、そして家族の現在などが段階的に明らかなっていく。

デスゲーム設定にもかかわらず、『イカゲーム』には韓国社会が強く投影されている。結果、デスゲームそのものが重い現実として描かれている。

エンタテインメントにおける社会性

そうした作品の志向性は、やはり脚本・監督を務めたファン・ドンヒョクによるものだろう。

ファン監督はもともと社会派だ。デビュー作の『マイ・ファーザー』(2007年)は養子に出された韓国系アメリカ人が実の親を探す物語、ブレイク作となった『トガニ 幼き瞳の告発』(2011年)はろう学校での虐待を告発する内容だった。その後、日本でもリメイクされたコメディ『怪しい彼女』(2014年)や、史劇大作『天命の城』(2017年)で大ヒット監督の地位を確立する。

『イカゲーム』には、そうしたフィルモグラフィーを持つファン監督の社会派としての要素とエンタテインメントの要素がバランス良く組み込まれている。

2012年に『トガニ』が日本で公開された際、筆者はエンタテインメントにおける社会問題の扱いについてファン監督に話を訊いた。このとき、以下のように答えている。

「(略)強い社会性はアドバンテージにもなります。韓国は、地政学的に世界情勢に大きく左右されるので、他の先進国と比べても、国民が政治や社会に対して非常に強い関心を持っています。そういう問題に敏感にならざるを得ないんです。当然、映画を観るひとも敏感なので、社会性を押し出すことが、商業性を高めることにも繋がります」

松谷創一郎「警察も国会も動かす!『トガニ』に見た韓国映画のメディア力」2012年8月7日/日経トレンディネット

こうした過去の発言を踏まえると、デスゲーム作品に無理やり社会性を入れ込んだわけではなく、強い社会意識が反映される他の韓国映画やドラマと同じようにデスゲーム設定を扱ったということだ。

日本を中心としたデスゲーム作品において“軽さ”は最大の魅力とも言うべき要素だが、『イカゲーム』は“軽い”ゲームを“重く”描いたからこそ全世界的なヒットとなった。

それは、“ネタ”的要素をひねりまくって縮小再生産傾向にあったデスゲームを、“ベタ”にやった結果の「新機軸としての古典」とも言えるだろう。

■関連記事

・Netflixドラマ『D.P. -脱走兵追跡官-』は暴力とイジメにまみれた韓国の兵役制度を告発する(2021年9月16日/『Yahoo!ニュース個人』)

・『全裸監督』の大いなる“野望”──日本社会の“ナイスな暗部”を全世界に大発信(2021年6月28日/『Yahoo!ニュース個人』)

・マイノリティに光をあてたNetflixドラマ『ハリウッド』──皮肉なファンタジーか無邪気な歴史修正か(2020年5月19日/『Yahoo!ニュース個人』)

・ポン・ジュノ監督は韓国映画界と共に成長してきた。世界的ヒット『パラサイト』の歪な魅力の正体(2020年2月7日/『ハフポスト日本語版』)

・なぜ韓国人は『ベテラン』に熱狂したのか? 社会問題をエンタメ化する韓国映画の特性(2015年12月11日/『Real Sound』)