ミイラの展示と人の尊厳

ミイラの展示と人権の議論

古代エジプトのミイラの展示は、高い人気を博しており、日本でも毎年のようにどこかの博物館で展示が催される。

一方、世界を見渡すと、近年、博物館でのミイラの展示について、疑問を投げかける声が上がっている。

人の遺体を《もの》として扱い展示することへの議論、そして、古代エジプトなどの特定の文化についてだけそうした展示がもてはやされることの差別的なオリエンタリズムについて、認識を促す声が上がっているのである。

「世界に散らばるミイラの人権問題を考える 博物館は古代エジプト人の人権を尊重して『ミイラの展示』を止めるべきなのか」 (クーリエ・ジャポン2021/8/13)

たとえば2019年に日本で開催された国立科学博物館の「特別展ミイラ 永遠の命を求めて」では、一部のミイラで、下腹部を布で隠すなどの対応があったという(見学者談)。医学や考古学などの専門家ではない一般人、とくに児童連れの親子が鑑賞するような場所では、生命倫理や人間の尊厳を尊重する観点から、学芸員がそのような配慮をすることは十分に理のあることで、そこは専門家の判断に任されていると思われる。

法律ルールと専門家の判断

博物館法などを見ても、こうした例について特段の法令・規則は存在しない。その意味では、こうした展示品をどう扱うかは、法の問題ではなく倫理の問題だ、といえる。その倫理的判断は、学芸員などの専門家の見識に委ねられている。学芸員は相当高度な知識(まさに博識)を要求される資格専門職である。

博物館法は、各博物館に館長と学芸員を置くこととし、さらに学芸員を補佐する者として学芸員補を置くことができる、としている。

博物館法

第四条 博物館に、館長を置く。

2項 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

3項 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

4項 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

5項 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

6項 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

ここには、「大学の自治」よりも広い、広義の「学問の自由」の保障が及び、各館が学芸員の専門家としての見識に支えられつつ、独自の企画を行う自由が尊重されている(されるべき)と考えられる。

しかし実際には、その専門性が本当に信頼されているのか、とくに政治(政治家の選好発言)からの独立という意味での自律性が確保されているかどうか、問題のある事例が日本ではたびたび起きている。

たとえば美術館も、法令上は博物館のカテゴリーに属するものとして、この博物館法の規律を受けている。その美術館の分野では、専門家の判断が尊重・確保されたとはいいがたい事例が起きている。1980年代、美術館の判断によって購入・展示した絵画「遠近を抱えて」が、一部の政治家の発言に端を発した激しい抗議を受けて、美術館自身がその絵画を売却し、展示カタログまで焼却してしまった。このことが裁判にもなった(富山県立近代美術館「天皇コラージュ事件」、2000年2月16日名古屋高裁金沢支部判決。このときの絵画が、後に「表現の不自由展」の展示内容に含まれ、「あいちトリエンナーレ2019」やART BASE百島の「百代の過客」展で抗議を受けることともなった)。

このように、学芸員やキュレーターの専門家としての判断が、法の趣旨を生かす方向で尊重されているか、というところは、議論すべきところが多々あるのだが、今回は立ち入らずに話を進める。

遺体の尊厳 ―学術的な関心と一般人の文化的関心

実情にさまざまな問題はあるにせよ、制度上は、学芸員は相当高度な知識(まさに博識)を要求される資格専門職である。そこで、ミイラの展示についても、各館の専門職の判断をまず尊重して委ねるべきことになる。

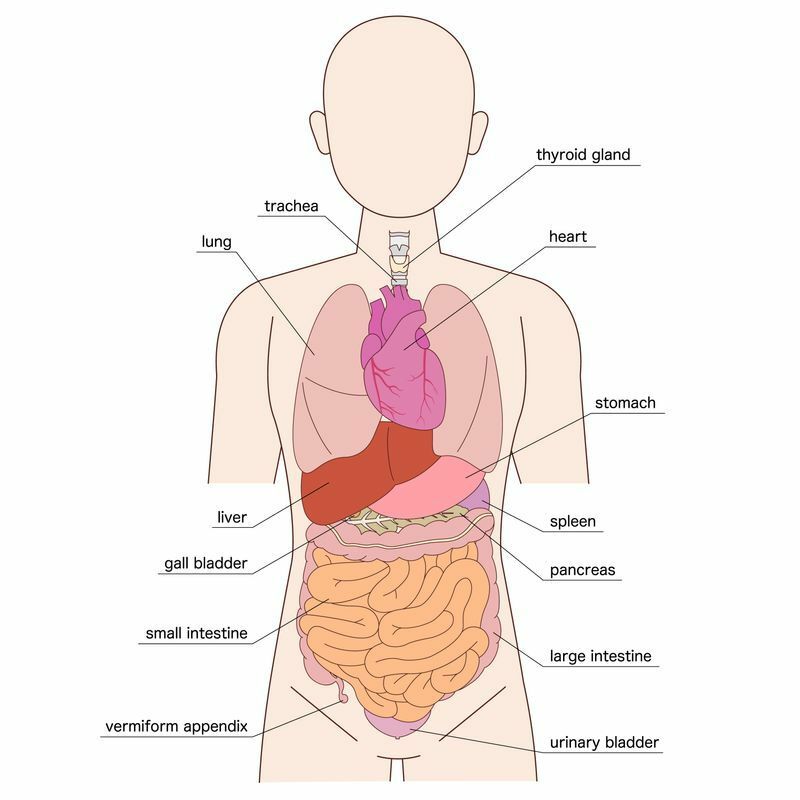

参考として、専門家の機関ということで大学を見ると、大学内の専門教育の中では、学術的関心から、人体を克明に観察することも必要な場合がある。医学部の解剖実習や、法医学における遺体観察、美術解剖学における人体解剖図の閲覧などがそうである。

この中でとくに医学部の解剖実習では、同時代人の遺体を直接に実習用に使用するので、法(死体損壊罪など)との関係が出てくるのだが、ここでは遺体を損壊してはならない・局部を見てはならないということが当人の「尊厳」を守ることだとは考えられていない。むしろ身体を提供した者(献体者)と提供を受けた者(医学関係者)との間の合意によって、その身体を克明な観察眼に供することが、その尊厳を生かす道となる(献体は原則として献体者の意思(登録)によって行われるので、このように考えることができるが、実情としては、遺体の引き取り手のない人が亡くなった場合に、献体として扱われることもあるという。このあたりのことは本稿では立ち入らずに先に進むことにする)。

一方、古代人の遺体については、高度な専門研究の関心から分析的に観察したい人と、展示品として鑑賞したい一般人の両方が見ることになる。まず、学術専門的な関心から、古代人の身体の構造や保存状態を克明に観察したい、という研究者にとっては、局部を布で覆う配慮は、まったく不要である。しかし、一般人も閲覧できる展示の場面では、専門研究の場合よりも一段階、文化的な配慮が必要になってくる。そこが、医学・考古学の専門家とは異なる、学芸員ならではの専門的判断ということになってくる。

先の医学解剖への献体の場合と異なり、その遺体は、本人の意思によって提供されたものではない。学術研究の場に供されることが現在および将来の人類への貴重な貢献となることでは同じだが、遺体の提供者の自己決定という点では、事情は異なる。

歴史的モニュメントとしての遺体展示

遺体の当人が同意したとは思われない場合の遺体の展示については、どういう考えをとればいいだろうか。

故人の「故人」性がまだ生々しい場合、たとえば日本ならば戦没者(死後75年前後)の場合には、その尊厳を無視した遺骨の扱いは、社会に忌避感を惹き起こす。とくにその故人に、子や孫などの世代の近い子孫がいる場合には、その故人の遺体や遺骨に対して尊厳を傷つける扱いをすることは、その子孫の人格権を害する、と言える場合もあるのではないか。

時代の近い死者の遺体や遺骨を展示に供してはいけない、ということではない。たとえばカンボジアにあるキリング・フィールド(シェムリアップ)の慰霊塔には、虐殺犠牲者の遺骨が閲覧可能な状態で納められている。また、ルワンダでも、過去にあった民族間虐殺事件を記憶するために、虐殺現場の遺体をそのまま保存して展示に供している場所がある。Yahoo!ニュース 個人の中に、こうした有益な紹介記事もある。

「ジェノサイドから25年、ルワンダを振り返る(前編)」(下村靖樹2019/4/6)

こうした保存と展示は、大変ショッキングな内容だが、その歴史的意義に照らして真摯な展示であることは明らかであるため、これを死者の尊厳を冒涜するものとして非難する声はないようだ。したがって、時代の古い・新しいは決定的な判断要素ではない。しかし一般には、時代の新しい遺体を展示に供することは、よほどの歴史背景と展示の意義が求められると言っていいだろう。

歴史と尊厳

これに対して、博物館で古代のミイラを展示するということは、生々しいショックを見る人に与える度合いが少なく、人の遺体の尊厳を害しているのでは、という問題としては意識されてこなかった。しかし、ここに疑問の声が上がり始めたわけである。古いもの、遠い過去のものだから倫理的な配慮は不要、ということにはならない、ということである。

ある人々の祖先だという意味で、民族特定性の高い遺体である場合、尊厳を欠く「戦利品」「もの」のような扱いをすることが、その末裔にあたる人々の自尊心を傷つける結果となっている場合があるのである。

死後何百年・何千年も経った遺体については、その故人自身については、時の経過により、当人の尊厳や人格権を考慮する必要よりも、学術研究の発展という公共目的からその遺体を解剖・分析・展示・閲覧することの価値のほうが上回ると考えられる。しかし、それとは別の局面のこととして、その扱いが《現在の》人々の人格や社会帰属感覚を傷つける場合がありうることは、考慮すべきだろう。

それぞれの国の歴史の中に、過去にマジョリティによって「征服」「征伐」の対象となった少数民族が存在する。その少数者側の人々にとって、自分たちの祖先にあたる人々の遺骨や遺体が「展示」され「見物」されることが屈辱的なこと――尊厳を傷つけること――である可能性にも、思いを馳せる必要は、たしかにある。

文化の盗用と文化享受の権利

たしかにエジプトのミイラは、フランスのナポレオンにとっては「戦利品」だった。ルーブル美術館を舞台にして世界史を映し出した映画『フランコフォニア』には、そうした経緯が描き出されている。このことに無神経なままで行われるミイラの展示に、耐えがたさを感じる人がいるという場合、それをストレートに法の問題とすることは難しいが、この声をキャッチし、適切・不適切の問題として考慮し、展示(キュレーション)への見識へと組み込んでいくことが、専門職である学芸員やキュレーターの仕事に組み込まれていく。

エキゾチズムを感じさせてくれる《他者》の文化を享受するとき、かつての私たちは、こうした問題に鈍感であったと思う。この鈍感さが《文化の盗用》として告発を受けることが増えたことについては、筆者も以前、Yahoo!ニュース 個人に以下の記事を投稿したことがある。

「ミス・ユニバース日本代表「キモノ炎上」から考える、伝統文化の保護と《ハイブリッド表現の自由》」(志田陽子2021/12/15)

ミイラの展示は、考古学的にも文化的にも、展示価値の高いものである。だからこそ、その展示は、展示対象や、現在を生きる人々への文化的尊重に基づいていることが求められる。こうした声が上がったとき、これを相互理解と共存のための《耕しの鍬》として受け止めることが、文化享受の権利を発展させることにつながるのだと思う。(了)

※この記事は、以下のサイトに寄稿した論説をもとに加筆&リライトしたものです。