「ノーモア洞爺丸」で飛行機を贈ろうとする子供たちの気持ちは、海南丸海難の再発防止の観測所設置で結実

昭和20年にアメリカ軍の飛行機による台風観測が本格的に始まっています。

飛行機による台風観測が、台風予報に重要な役割をしていることが分かるにつれ、台風災害国である日本自身がこれを行うべきではないかという議論がおきています。

その一つに、昭和29年末に大阪市の小学校や青年会員を中心とした「ノーモア洞爺丸を願う気象観測用飛行機の募金活動」があります。

きっかけは、大阪府の小学校3年生が毎日新聞大阪本社を訪れ、観測機を作ってくださいとお小遣いをためて作ったお金を寄託したことです。

気象台に飛行機を贈ろう

昭和29年は、9月26日に台風15号(洞爺丸台風)によって青函連絡船の洞爺丸などが沈没して1100名以上が亡くなるなど、台風被害が社会問題になっていました。

「台風観測機があれば台風被害を軽減できる」との考えから、気象台に飛行機を贈ろうという運動は、社会的に大きな反響を呼んでいます。

そして、主旨に賛同した人々、特に子供達が寄せてくれたお金が3年半たった33年の春には88万円と、当時としてはかなりの額に達していました。

しかし、台風観測機のためにはほど遠い額でした。

南海丸の遭難

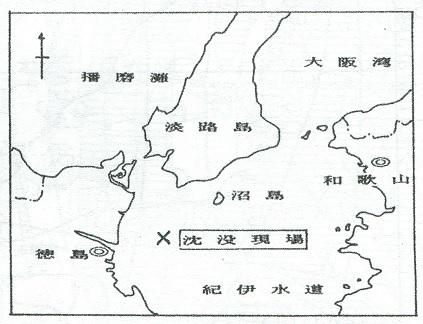

昭和33年1月26日、発達しながら日本海を猛スピードで通過した低気圧による強風により、紀阿航路の 「南海丸(498トン)」が沼島の南西海上で沈没し、死者・行方不明者167名という大きな海難が発生しています。

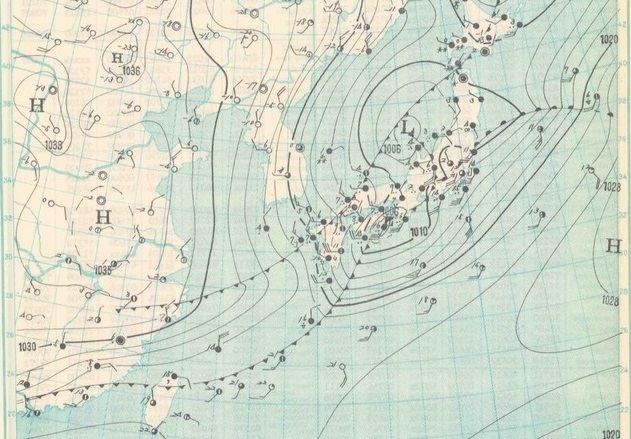

このため、気象台に飛行機を贈ろうという運動を後援した毎日新聞社や、相談を受けた大阪管区気象台では、早く何かの形で子供達の願いをかなえてやりたいと考え、南海丸の海難で観測の盲点と痛感された紀伊水道の沼島に無線ロボット風向風速計を設直してはというプランが生まれました(図1、図2)。

そして、関係者や運動の中心となった人々が集まって、この基金を転用することが決められ、33年8月に沼島に無線のロボット風向風速計が設置されました。

大阪管区気象台が発行していた「大阪管区時報」によれば、無線ロボット風向風速計の発信部は約120万円であり、募金に若干補足して買えました。

観測機には結びつきませんでしたが、ともあれ、多くの人々の善意が最新の気象観測施設設置という形で実を結んでいます。

日本の飛行機による台風観測

海南丸の海難から2年後、昭和35年には、日本の飛行機による台風観測が計画されています。

これは、アメリカ軍の飛行機観測が減少しつつあることと関連してのことです。

減少しつつあった原因については、よくわかりませんが、昭和35年にアメリカが初めての気象衛星タイロス1号(軌道衛星)を打ち上げるなど、気象観測も宇宙時代に人ったことが遠因となっていると思われます。

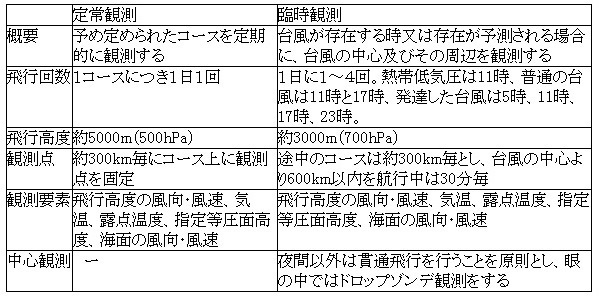

当時の観測計画案は、気象庁予報課の当番会議議事録から推定すると、表のようなものでした。

その後、気象庁は昭和37年7月、航空機による気象観測について気象審議会に諮問し、2年後の39年5月に審議会の答申を受けています。そして、防衛庁(現在の防衛省)の協力を得てこの問題に取りくむため、同年11月に「航空機による気象観測委員会」が設置されました。

しかし、この委員会は4年間にわたって検討した結果、43年3月に、この件は当分見台わせるという意見を気象庁長官に提出しています。

この時点における、この問題に対する気象庁を含む政府の基本的考えを示す例として、昭和42年7月12日の参議院本会議(第55回特別国会)において、佐藤栄作内閣総理大臣の「現時点で、日本の力でこれに取り組むのは無理であり不可能である」という意味の発言があります(「気象百年史」より)。

これは公明党の原田文氏が、数日前に台風7号から変わった低気圧による西日本の集中豪雨についての緊急質問の中で述べたことに関するものです。

なお、このときの西日本の集中豪雨は、長崎、佐賀、広島、兵庫を中心に、死者・行方不明者は371名などの被害が発生し、気象庁は「昭和42年7月豪雨」と命名しています。

気象衛星の観測が主流に

静止気象衛星の観測が主流になるにつれ、飛行機を使って台風を観測するという計画は後退します。

多額の費用を必要とし、乗員の危険を冒してまで行うだけのメリットがなくなってきたからです。

しかし、静止気象衛星観測は、台風から離れた場所における間接的な観測に対し、台風に飛び込んで直接観測を行う、飛行機による観測は、詳細な観測データが得られます。

乗員を危険にさらすことがないよう、無人飛行機の開発も進んでいます。

詳細な台風観測データを活用する技術が開発されれば、飛行機による観測が再び脚光をあびるかもしれません。

図表の出典:饒村曜(1993)、続・台風物語、日本気象協会。